はじめに: ベッド・ロッティング現象の台頭

ベッド・ロッティング(Bed Rotting)とは、Z世代を中心にTikTokで広まった新たなセルフケア現象を指します。一日中ベッドの中で過ごし、眠るためというよりはお菓子を食べたりテレビ番組を一気見したり、SNSをスクロールしたりといった受動的な活動を長時間行うことで心身を安定させようとする行為です。この一見奇抜とも思える自己ケアは、2023年頃からTikTok上で爆発的な人気を集め、ハッシュタグ「#bedrotting」を付けた動画は2024年5月20日現在で1億3千万回以上視聴されていると報じられており、さらに別の分析によれば累計20億回を超える再生数に達したともいわれます。こうした数字から、ベッド・ロッティングは決して一過性のネットミームではなく、若い世代のライフスタイルに影響を与える重要なキーワードとなりつつあると考えられます。

本記事では、このベッド・ロッティング現象について、その定義・起源から社会文化的背景、メンタルヘルスやセルフケア・レジリエンス(回復力)形成における役割、実際の有効性やリスク、さらに経済的・社会的影響に至るまで、学術的知見を踏まえて包括的に考察します。特に、過去36か月以内に公表された査読付き研究論文や政府機関の報告を出典とし、肯定・否定両面の根拠を評価しながら議論を進めていきます。

定義と起源: TikTokが生んだ新たなセルフケア文化

「ベッド・ロッティング」という言葉は、文字通り「ベッドの中で朽ちる」ことを意味するスラングで、元々はインターネットのコミュニティ(例:Redditのフォーラム)で使われ始めたとされます。これがTikTok上でZ世代の若者たちによって自虐的かつユーモラスな文脈で紹介され、2023年に入って大きく拡散しました。TikTokでは「Rot with me(私と一緒に腐ろう)」というフレーズで一日中ベッドから出ない動画が次々と投稿され、そのコージー(居心地の良い)な映像と「何もしない贅沢」というゆるい雰囲気がアルゴリズムに好まれ、多数の視聴を集めるようになったのです。こうしてベッド・ロッティングは「TikTok発のZ世代セルフケア」として一躍注目されることになりました。

では、なぜZ世代はベッド・ロッティングに惹かれるのでしょうか。背景には、燃え尽き症候群(バーンアウト)や過度なストレスを抱えた若者たちが、自宅のベッドというプライベート空間で「何もしない時間」を意図的に作ることで、自分をリセットしようとする心理があると考えられます。このトレンドは仕事・学業・対人関係に疲弊したZ世代の間で支持を集め、「精神的に張り詰めたときに敢えて一日の大半をベッドで過ごして休息すること」と定義されています。具体的にはブランケットにくるまったり、Netflixでドラマを一気見したり、誰かと長電話で話したりなど、ベッドの中で何をしても構いませんが、要するに外界のプレッシャーから離れ、自分だけの安全地帯で充電する行為だと捉えられています。

社会文化的には、ベッド・ロッティングは「常に生産的であること」を美徳とする風潮への反動としての意味合いも指摘されます。現代社会では忙しさや働きぶりを競い合うような風潮が強く、休息を取ることに罪悪感を抱いてしまう人も少なくありません。そんな中、TikTok上の若者たちはあえて「怠ける自分」をユーモアとともにさらけ出し、「休むことも立派なセルフケアである」というメッセージを発信しているのです。心理専門家の中には、こうした休息を美化するムーブメントが、若者に「休む許可」を与える役割を果たしていると肯定的に評価する声もあります。一方で「一日中ベッドで過ごすのは怠惰の極みだ」と批判する声も依然あり、ベッド・ロッティングは賛否両論を巻き起こしつつ、Z世代文化の一端に定着しつつあるといえるでしょう。

メンタルヘルスとセルフケアにおける役割

ベッド・ロッティングが大きな支持を得ている背景には、若者のメンタルヘルスニーズの高まりとセルフケア志向があります。適切に用いれば、ベッドで何もしない時間が短期的には心身のリセットに役立つ可能性が指摘されています。臨床心理士の見解によれば、短期的にベッド・ロッティングを行うことは身体を落ち着かせ、ストレスや疲労を和らげる効果があるという報告があります。長時間労働や勉強で消耗した人が意図的に「電池を充電する」感覚に近いと説明されます。また、SNSで「ベッドに寝転ぶ自分」を共有・肯定し合うことで、若者が休むことへの罪悪感を軽減し、自分に休息を許可しやすくなるという見方もあります。

さらに、人間にとって「休むこと」自体が重要なセルフケアである点は見逃せません。十分な休養は身体的回復のみならず、心理的安定にも不可欠です。専門家は「休息中は仕事や課題から解放され、心と身体と魂を養うことができる」と指摘し、もしベッド・ロッティングが真の休息を与えてくれるのであれば、回復的な行為となり得るとしています。実際、セルフケア全般の有効性を示す研究では、セルフケアを習慣的に取り入れる人ほどストレス評価が低く、より健康的な対処行動を取り、メンタルヘルスも良好であると報告されており、適度なベッド・ロッティングも一種の休息戦略としては理にかなっていると考えられます。

レジリエンス(心理的回復力)の形成という観点でも、適度な「何もしない時間」は意味があります。ストレスフルな出来事が続いた際、意図的に十分な休息を取ることは神経系の過緊張を鎮め、自分を立て直すための大切なステップといえます。瞑想やマインドフルネスのようなリラクゼーション法が自律神経系に好影響を与える事例は数多く報告されていますが、静的な休息であるベッド・ロッティングにも、交感神経を沈静化し、副交感神経優位を促す可能性があると推測されます。ただし、ベッド・ロッティング自体を対象とした臨床研究はまだ十分行われていないため、今後の実証が待たれる段階です。既存の休息研究のエビデンスから類推すると、短期的な自己管理手段として一定の役割は期待できるでしょう。

エビデンスで見る効果: 睡眠回復から抑うつ・不安への影響

ベッド・ロッティングの有効性を判断するには、実際に心身の回復にどの程度寄与するのか、データを見ていく必要があります。まだ直接的にこの現象を扱った学術研究は少ないものの、関連領域の最新知見から推察できる部分がいくつかあります。

睡眠不足の解消と身体への影響

まず注目されるのは「睡眠不足の解消」です。平日に十分な睡眠が取れない人が週末に寝だめする行為は、ベッド・ロッティングと近い行動といえます。いわゆる「キャッチアップ睡眠」には、慢性的な睡眠不足に伴う悪影響を一時的に軽減する効果があるとする報告も見られます。たとえば、ある大規模調査(対象約1万人以上)では、週末に追加の睡眠時間を確保している人が、そうでない人に比べて健康関連QOL(Quality of Life)が比較的高い傾向にあると示されています。少し朝遅くまで寝る程度であれば、気分の改善や疲労回復に一定のメリットがあると考えられるのです。

ただし、キャッチアップ睡眠には限度や個人差があることもわかってきました。2023年に公表された韓国での約1万7千人規模調査では、週末のキャッチアップ睡眠時間と健康関連QOLの関係が「逆U字型」を示すことが報告されており、短めの寝だめ(1~2時間延長)ならプラス効果がある一方、極端に長い寝坊は逆にQOL低下と関連するという指摘もあります。また、若年層では多少長く寝ても気分面の向上が認められる一方、中高年層の場合はむしろマイナスになりやすい、といった年齢差も確認されています。こうした知見からすると、「少し長めの睡眠」は有益でも、丸一日ベッドにこもるような極端な行為は望ましくないと考えられます。

さらに、身体への影響としては、一日中ほぼ不動の姿勢でいることによる運動不足が懸念されます。長時間ベッドに横たわる生活は、筋力や持久力の低下(デコンディショニング)を招きかねません。特に若年層であっても、極端に身体を動かさない期間が続けば筋力や起立耐性が低下する可能性があります。したがって、ベッド・ロッティングを過度に行えば、身体面でのデメリットも無視できないでしょう。

抑うつ・不安への影響と自律神経

ベッド・ロッティングを「精神をリセットする手段」とする意図は理解できますが、実際に抑うつや不安感を軽減するかどうかは議論の余地があります。あるアンケート調査(アメリカの成人1,000名超)では、習慣的にベッド・ロッティングを行う人ほどエネルギーレベルが低く、メンタル面や人生満足度の自己評価も低いとの結果が報告されました。また、ベッドから出なかった後で罪悪感を覚える人が過半数(53%)にのぼり、特に若年層でその割合が高かったというデータもあります。このように、一時的には安らぎを得られても、後悔や自己嫌悪につながりやすいという側面があるのです。

さらに、精神科医らは「一日中ベッドから出られない状態」はうつ病の症状のひとつでもあると警鐘を鳴らします。もしベッド・ロッティングを何日も続けるようであれば、単なる「休息」ではなく抑うつ状態そのものか、あるいは不調を悪化させる要因になる可能性があるということです。また、長期にわたって社会的な役割を放棄したり、対面交流を断ったりすれば、未処理の課題が積み重なって不安・ストレスがさらに増すリスクも大きいと指摘されています。

自律神経への影響としては、昼夜リズムの乱れが挙げられます。人間の体内時計は朝日を浴びることで整えられ、夜間の自然な眠りを促しますが、一日中カーテンを閉めてベッドにいると光を浴びる機会が減り、概日リズムが狂う可能性があります。また、睡眠衛生の観点では「ベッドは睡眠(と性愛)以外に使わない」と広く推奨されているにもかかわらず、ベッド・ロッティングはその原則に反する行為です。ベッド上でスマホや動画を長時間見る習慣が付くと、「ベッド=起きて活動する場所」という条件付けが形成され、いざ寝ようと思っても脳が覚醒状態になりやすい(不眠の原因になる)といわれています。この点について、米国睡眠医学会(AASM)の専門家チームも「必ずしもすべてが有害とは限らないが、本来ベッドは睡眠のための場所であることを忘れてはならない」と注意喚起しており、特に不眠や睡眠障害を抱える人にとっては問題を悪化させる恐れがあるとしています。

リスク・依存傾向とネガティブな側面

前章で述べたように、ベッド・ロッティングには短期的リフレッシュ効果と長期的リスクの両面が存在します。ここでは特に、リスクや依存傾向、ネガティブな帰結について整理します。

「休息」から「逃避」へ – 境界線は紙一重

ベッド・ロッティング最大のリスクは、適度な休息のつもりが、やがて問題からの逃避行動に転化してしまう可能性です。本人は「セルフケア」と思っていても、頻繁にベッドにこもることで現実課題を先延ばしにし、それが積み重なってさらに大きなストレスを生む悪循環になりかねません。実際、批判的な立場の専門家は「美化された回避行為に過ぎず、抑うつや無気力を深刻化させるだけ」と厳しく指摘しています。

また、ストレスに直面するたびにベッドへ逃げ込む習慣がつくと、ほかの建設的な対処法(運動、対話、問題解決行動など)を身につけにくくなり、結果的にストレス耐性の低下にもつながります。ベッドの上で長時間スマホをいじることでSNSや動画の「沼」にハマり、抜け出せなくなる恐れもあります。いわゆる「ドゥームスクローリング(doomscrolling)」が加速し、ベッド・ロッティング自体がやめられない依存的行動になってしまう可能性も否定できません。

身体面・社会面での負のアウトカム

身体面では、運動不足に伴う筋力低下や体力の衰え、肥満傾向などが懸念されます。睡眠リズムや食事リズムが乱れれば、過食や栄養バランスの崩れにもつながりかねません。社会的には、仕事や学校への欠勤・遅刻、友人との交流の減少といった形で悪影響が表面化する可能性があります。特に若年層の場合、週末の外出をベッドロッティングで済ませることが習慣化すると、友人関係や居場所づくりが疎遠になり、孤立感が強まるかもしれません。社会的孤立はメンタルヘルス悪化の大きなリスク要因であるため、注意が必要です。

さらに、ズル休みを安易に正当化してしまう空気を生む可能性もあります。あるアンケートによると、57%の人が「会社・学校を休んでベッドにこもったことがある」と答えており、これが繰り返されれば本人の評価やキャリアに影響が出るだけでなく、組織や周囲にも負担をかけることになります。したがって、ベッド・ロッティングが単なる週末のリラックスを越えて日常生活の維持を妨げるようになれば、明確にネガティブな帰結といえるでしょう。

総じて言うと、ベッド・ロッティングのリスクとしては「(1)精神的な逃避・依存に陥りやすい」「(2)身体的コンディションが悪化する恐れがある」「(3)社会的機能(生産性や対人関係)を損ねる懸念」が挙げられます。これらの負の側面は、特に頻度や期間が過度になった場合に顕在化しやすい点が指摘されています。

経済的・社会的影響: 生産性から消費行動まで

ベッド・ロッティングの流行は、個人の健康だけでなく経済・社会にも影響し得ます。労働生産性の観点でいえば、多くの若者が有給休暇や病欠を使ってベッド・ロッティングする実態があることは、企業にとって見過ごせない問題となる可能性があります。実際、「静かな退職(quiet quitting)」や「アンチワーク」などの潮流とも関連づける声もあり、短期的には職場の生産性低下や欠勤率上昇を懸念する動きもあります。一方で、ベッド・ロッティング擁護派からは「十分に休んだほうが長期的には生産性が上がる」との反論もあり、この点は「短期欠勤」と「長期業績」のトレードオフといえるでしょう。

マクロ視点では、メンタルヘルス不調がもたらす経済損失の大きさが問題です。世界保健機関(WHO)の推計によれば、うつ病や不安障害で失われる労働損失コストは世界全体で年間約1兆ドルにのぼり、その大半が欠勤や生産性低下によるものとされます。ベッド・ロッティングが若者のメンタル不調や就労意欲の低下をさらに助長するのだとすれば、その影響は決して軽視できません。その一方で、若者の「休みたい・疲れた」という声を社会全体で受け止め、適切にケアや制度整備を行うことが、長期的な経済損失を防ぐうえでも重要だといえます。

また、消費行動への影響も興味深いポイントです。ベッド・ロッティング中に人々は動画配信サービスやSNSを長時間利用し、飲食物のデリバリーを注文するなど「おこもり需要」が発生しています。ある調査では、Z世代は年間で約21日(498時間)をベッド・ロッティングに費やすという結果もあり、その間に消費されるのは主にオンライン動画や宅配フードといったデジタル・宅配系サービスです。つまり、映像ストリーミング業界やデリバリー業界などにとってはプラス要因になる半面、リアル店舗や外出消費産業にはマイナスに働く可能性もあります。ただし、この現象と実際の経済指標を明確に結びつけるデータはまだ限定的です。むしろ企業側が「#BedRotting」を意識した高級寝具やルームウェアなどを売り出し、「おこもり需要」を掘り起こす動きが見られるなど、カルチャーとしての波及を積極的に取り込むケースもあります。

賛否両論の評価: 「休息術」か「怠惰の美化」か

ここまで見てきたように、ベッド・ロッティングには肯定面と否定面が混在します。支持者は「忙しすぎる現代社会では必要な休息法」「若者が自分の心と体の声に耳を傾けるセルフケアだ」と主張し、一部の専門家も短期的休養法としての有用性を認めています。少量のキャッチアップ睡眠が健康関連QOLや気分向上に寄与する研究や、セルフケア自体がストレス緩和・メンタル改善につながるとの知見は、適度なベッド・ロッティングの合理性を裏付ける根拠ともいえます。

一方、批判者は「ベッドで腐るといっても、実際は問題からの逃避に過ぎず、かえって心身の状態を悪化させる」と警鐘を鳴らしています。多くの臨床家も、長期化すれば抑うつ症状の温床になりやすいと指摘し、睡眠衛生や運動不足の面でもリスクが高いと警告しています。社会生活や対人関係を疎遠にしてしまうと、本人のみならず周囲や経済にも影響が及ぶでしょう。

要するに、ベッド・ロッティングは諸刃の剣です。適度にコントロールされた範囲で取り入れる分には一時的なリフレッシュ効果が期待できますが、境界を見誤ると有害な怠惰・逃避へ転じる危険があります。心理学者の中にも「ベッド・ロッティングは少しなら有益だが、やりすぎないことが肝心」という見解があり、大半の専門家は「ほどほどに、休養テクニックの一つとして楽しむ」ことを推奨する立場です。具体的には週末に数時間〜丸一日、思い切って休むのは良いとしても、平日や連日までそれを続けてしまうと学業や仕事への悪影響が避けられません。また、ベッドの中で延々とSNSや動画を見るより、本を読んだり音楽を聴いたり、あるいは適度にストレッチや短い散歩を取り入れるほうがリラックス効果を高められるとも指摘されています。要は「ベッドの上で過ごす休息日」を建設的に設計できるかどうかが、良いベッド・ロッティングと悪いベッド・ロッティングを分ける鍵と言えるでしょう。

学術的根拠を総合すると、現時点では「ベッド・ロッティング自体は短期的ストレス緩和策として一定の合理性があるものの、科学的エビデンスは限定的であり、長期習慣化するとリスクが上回る可能性が高い」というのが妥当な結論です。数日にわたって連続的にベッド・ロッティングすることに治療効果があるという臨床研究は報告されていないうえ、運動・睡眠・対人交流など既知の健康要因を妨げる面も大きいからです。専門家の多くは「ベッド・ロッティングはあくまでほどほどに。休むときは堂々と休むが、日常のリズムは維持する」というバランス重視の立場を取っています。突き詰めれば、心身の健康を保つカギは休息と活動のバランスにあり、ベッド・ロッティングは「休息」の極端な一形態と位置づけられるでしょう。今後、さらに体系的な研究が行われれば、効果や弊害に関するデータが蓄積されると期待されます。それまでは、一時の流行に流されるのではなく、自分自身に合ったセルフケアを主体的に見極める姿勢が大切です。

おわりに: ベッド・ロッティング現象が投げかけるもの

ベッド・ロッティング(Bed Rotting)は、一見するとSNS特有の流行語に見えますが、背景には現代の若者を取り巻く過剰なストレスや「休むこと」への切実なニーズが透けて見えます。本記事で論じたように、適度なベッド・ロッティングは一時的なストレス解消やセルフケアの一環として肯定し得る一方、行き過ぎれば身体・精神・社会生活に悪影響を招きかねない諸刃の剣です。Z世代がこの現象を通じて発信する「休みたい」「怠けたい」というシグナルは、「常に走り続ける」ことを是とする社会全体への問いかけでもあるでしょう。つまり、私たちが休むことを許容し、休息をとりやすい環境や制度を整える必要性を示しているのです。

ベッド・ロッティングを絶対的なセルフケア法として持ち上げるのも、逆に「怠惰の象徴」と断罪するのも、どちらも極端な態度といえます。大切なのは、科学的知見や専門家の指摘を踏まえて、そのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の心身の声を聞きながらバランスの取れた休息戦略を組み立てることです。ベッド・ロッティング現象をきっかけに、セルフケアやメンタルヘルスについての対話が広がり、若者が健やかにレジリエンスを養い成長していける社会づくりへとつながることが望まれます。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

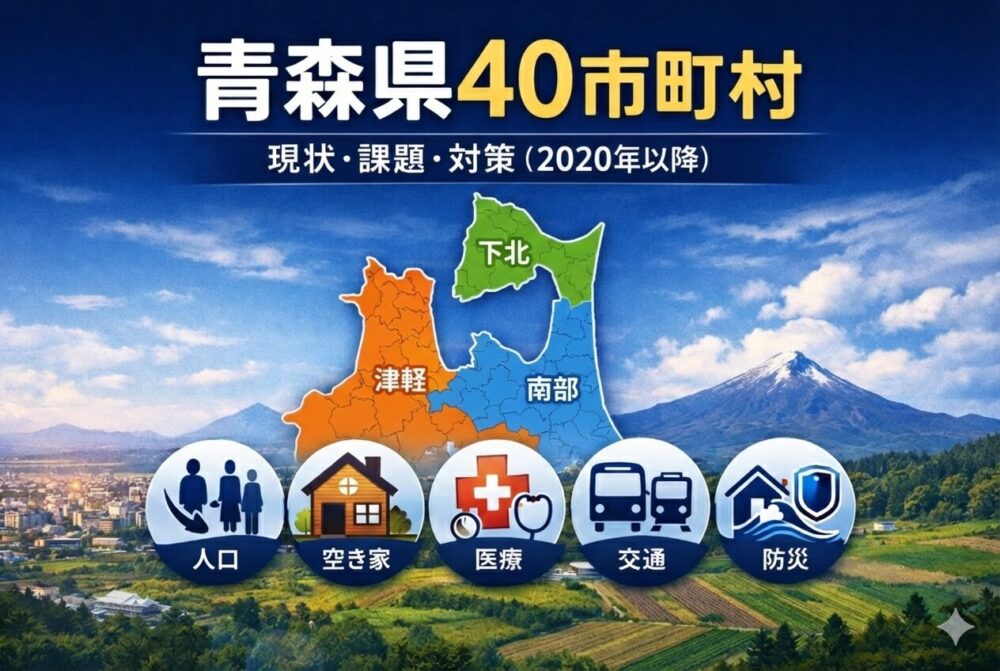

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...

参考文献

- Hui-Anderson, A. (2024, May 20). What Is “Bed Rotting”? Gen Z’s Newest Self-Care Trend, Explained. Health.com.

- Forbes JAPAN. (2023, Aug 14). Z世代に人気のセルフケア「ベッドで腐る」は本当に効果的?

- Brenner, B. (2025, May 14). Bed Rotting: Trend or Trouble? Understanding the Viral Self‑Care Craze and Its Impact on Mental Health. Therapy Group of DC (Blog).

- Sleep Foundation. (2024, May 8). What Is Bed Rotting? SleepFoundation.org.

- American Academy of Sleep Medicine (AASM). (2024, Aug 21). “Bed rotting” tops TikTok trends: Americans embrace viral sleep habits. AASM News Release.

- Riegel, B., Barbaranelli, C., Stawnychy, M. A., Matus, A., & Hirschman, K. B. (2024). Does self-care improve coping or does coping improve self-care? A structural equation modeling study. Applied Nursing Research, 78, 151810. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2024.151810

- Oh, J., Kim, E., & Huh, I. (2023). Associations between weekend catch-up sleep and health-related quality of life with focusing on gender differences. Scientific Reports, 13, 20280. https://doi.org/10.1038/s41598-023-47244-z

- Fike, A. (2025, Apr 28). Gen Z Spends 21 Days a Year Bed Rotting. Vice.

- AASM Sleep Prioritization Survey 2024 (AASM公式調査報告).

- World Health Organization (WHO). (2022). Mental health at work (WHO guidelines and policy brief). WHO.int