コンビニエンスストアでは、販売期限を過ぎた弁当やおにぎりなど、多くの食品が毎日のように廃棄されています。日本ではコンビニなど食品小売業で年間約50万トンもの食品ロスが発生しており、消費者庁は2025年度中(報道では7月頃とされています)、コンビニの売れ残り食品を経済的に困窮する低所得世帯へ無償提供する実証事業に乗り出す予定です 。食品ロスの削減と、物価高騰で十分な食料を入手できない人々への社会支援を同時に実現することが目的とされています。

背景:深刻化する食品ロスと社会課題

コンビニでは、おにぎりや弁当、サンドイッチなど日持ちしない食品の販売期限が各社で設定されており、この期限を過ぎた商品は店頭から下げられて廃棄処分となります。販売期限とは、品質保持のため賞味期限・消費期限より前倒しで設けられた社内基準の期限です。そのため、販売期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではなく、実際には安全性に問題のない食品が大量に破棄されているのが現状です。食品ロスの削減は大きな社会課題となっており、特にコンビニ業界では廃棄ロスの削減が急務です。

例えば、公正取引委員会が行った調査によれば、コンビニ大手では1店舗あたり年間468万円(中央値)相当の食品が廃棄されていると報告されています。これは日本人の平均年収(約443万円)を上回る金額であり、業界全体では年間数千億円規模の損失につながっている計算です。

また、こうした食品廃棄にかかるコストの大半をフランチャイズ加盟店側が負担している現状も指摘されています。こうした状況を踏まえ、食品ロスを削減しつつ生活困窮者を支援する仕組み作りが求められていました。

消費者庁の実証事業とは

消費者庁は2025年度内に、コンビニで販売期限を迎えた弁当やサンドイッチなどを生活困窮世帯へ無償提供する実証事業を開始する方針です。まだ安全に食べられるにもかかわらず廃棄される予定だった商品を活用し、食品ロス削減と低所得世帯支援の両立を狙います。

開始月や参加店舗数は公式資料で公表されていませんが、読売新聞(2025年1月18日付)などの報道では「2025年7月頃」「3つの政令指定都市で各1店舗(計3店舗)」での試験実施が有力視されています。消費者庁は実証を通じて、①無償提供の対象範囲、②先着順配布などの運用ルール、③公平性・安全性の検証を行い、結果を踏まえて運用指針(手引き)を策定する予定です。得られた知見をもとに、将来的には全国のコンビニエンスストアへ仕組みを拡大することが目指されています。

提供される食品と配布の仕組み

今回のプロジェクトで無償提供の対象となる食品は、各コンビニチェーンが定める販売期限を過ぎたものの、品質には問題なく安全に食べられる商品です。具体的には、お弁当・おにぎり・サンドイッチ・デザート類など、店舗で当日中に販売しきれなかった加工食品が中心となります。これらは通常であれば店で廃棄処分となるものですが、実証事業では捨てずに必要とする人々に役立てる仕組みを構築します。

配布の流れは以下のとおりです。

- 店舗からの登録: コンビニ店員が、販売期限に達した売れ残り食品を専用スマートフォンアプリに登録します(例:「サンドイッチ5個」など、写真と数量を入力)。

- 通知と応募: 登録内容は、店舗近隣(半径約350メートル以内)に住む対象世帯のアプリ利用者へリアルタイムで通知されます。受け取りを希望する利用者は、アプリ上で提供品ごとのクーポンを先着順で取得します。

- 店舗で受け取り: クーポンを取得した利用者は指定されたコンビニ店舗に出向き、売れ残り食品を無料で受け取ります(レジでクーポン画面を提示)。

この仕組みにより、従来は廃棄されていた食品がスムーズに生活困窮者へと行き渡るようになります。アプリを活用した自動通知とクーポン発行により、提供から受け取りまでのプロセスを効率化し、対面での心理的負担も軽減しています。

支援を受けられる対象世帯

今回の実証事業で無償提供を受けられるのは、自治体から生活支援が必要と認定された低所得世帯が中心です。具体的な対象としては、以下のような世帯が想定されています。

- 住民税非課税世帯:収入が少なく住民税が免除されている家庭。

- 児童扶養手当受給世帯:ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている家庭。

- その他経済的に困窮していると認められる世帯:上記以外でも自治体が支援対象と判断した低所得の家庭。

対象世帯が食品提供を受けるには、事前に専用アプリへ登録し、マイナンバー(個人番号)等を連携して資格確認を行う必要があります。これにより通知対象を適切に限定し、本当に支援が必要な家庭にのみ情報が届くようにしています。

食品ロス削減と社会支援への期待

このコンビニ食品の無償提供実証事業には、二つの大きな効果が期待されています。第一に、廃棄される運命だった食品を有効活用することで、食品ロスの削減につながることです。コンビニ各社にとっても、廃棄コストの削減やSDGs達成への貢献といったメリットが見込まれます。第二に、物価高騰の影響で生活に困窮する低所得世帯への社会支援となる点です。食費の負担軽減や栄養確保に寄与し、地域の福祉向上にもつながるでしょう。

現在は3店舗のみでの試験運用ですが、公平性や課題の検証を経て、今後全国展開されれば多くの地域でこの仕組みが活用される可能性があります。消費者庁は実証結果を踏まえてガイドラインを整備し、事業の本格実施に向けた調整を進める見通しです。将来的には、食品ロス削減と生活困窮者支援を両立させる新たなモデルケースとして、全国のコンビニや小売業界全体へ波及していくことが期待されます。

参考文献

- 消費者庁 「令和7年度 予算・機構定員要求について」 PDF(p.3 食品寄附DX推進・コミュニティフリッジ) https://www.caa.go.jp/policies/budget/assets/caa_cms205_240830_01.pdf caa.go.jp

- 農林水産省 「日本の食品ロス量(令和4年度推計)」 PDF(食品小売業 49 万トン) https://www.maff.go.jp/chushi/heya/attach/pdf/tenji6-41.pdf maff.go.jp

- 公正取引委員会調査を引用 ― 朝日新聞SDGs 「年間468万円の食品を捨てる大手コンビニ…」 https://www.asahi.com/sdgs/article/14839773 asahi.com

- Prevision-Information 「コンビニ『売れ残り』寄付、困窮家庭に無償提供へ…3政令市で実証事業」 https://prevision-info.com/7578/ prevision-info.com

- note 「コンビニ『売れ残り』を困窮家庭に無償提供」 https://note.com/iida__kenichi/n/nb4c2f7048eb7 note.com

- 消費者庁 「食品寄附等に関するDX分科会」(2024 年6 月24 日) https://www.caa.go.jp/policies/.../039646.html caa.go.jp

- KYODO NEWS “More Japan firms extend food expiration dates to reduce waste” https://english.kyodonews.net/news/2024/10/... english.kyodonews.net

- 経済産業省 「IoT技術を活用したサプライチェーンの効率化及び食品ロス削減の可能性に関する調査報告書」 PDF https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000108.pdf meti.go.jp

- 毎日新聞 「論点:日本の食料安全保障 ― コンビニ1店当たり年468万円廃棄」 https://mainichi.jp/articles/20220422/... mainichi.jp

- 週刊エコノミスト 「コメ高騰の背後を見る― コンビニ過剰廃棄」 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20250520/... weekly-economist.mainichi.jp

- 読売新聞 「コンビニ『売れ残り』寄付、困窮家庭に無償提供へ…3政令市で実証事業」(2025-01-18) prevision-info.com

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

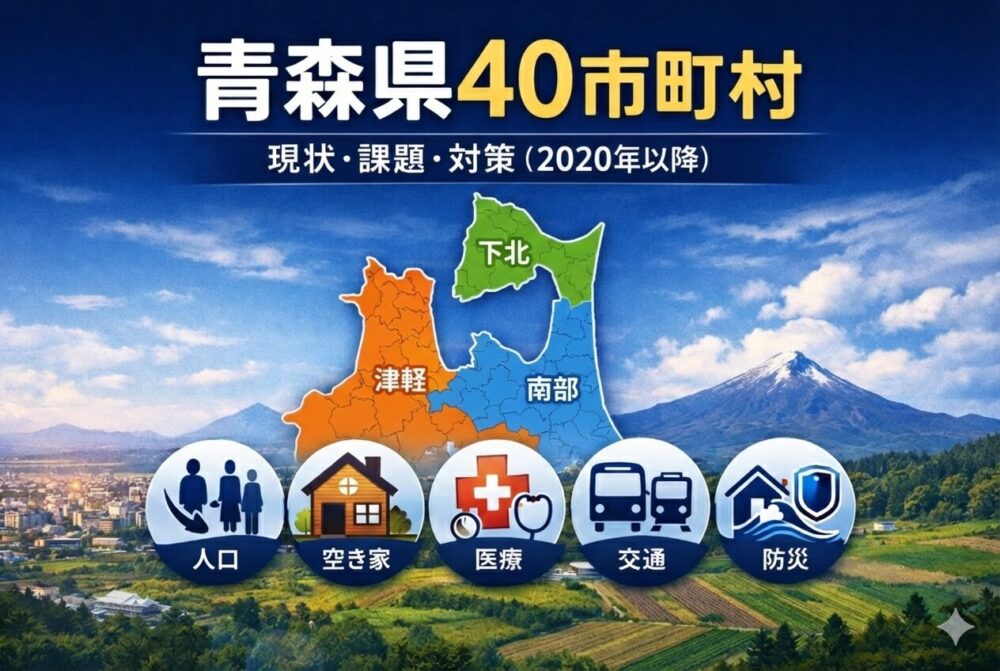

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...