日本では近年、出生数の落ち込みが深刻です。厚生労働省の統計によれば、2023年の出生数は72万7,288人(日本人のみ)と史上初めて年間80万人を割り込み、1899年の統計開始以来で最少を更新しました。合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子ども数の推計値)も1.2まで低下し、これは過去最低だった2005年と並ぶ水準です。出生数は前年比5%減と減少幅も拡大しており、少子化の加速に歯止めがかかっていません。実際、年間出生数は2016年に100万人を割り込んで以降、2019年に90万人台、2022年に70万人台へと3~4年ごとに約10万人ずつ減少している状況です。このペースが続けば、2060年頃には年間出生数が50万人を下回るとの予測もあります。

同時に死亡数が増えているため、日本の総人口は減少に転じています。2020年の約1億2,615万人から、2070年には約8,700万人(現在の約7割)まで人口が減る見通しです。わずか50年で3割以上の人口が消える計算で、0~14歳の年少人口割合はわずか1割程度になる一方、65歳以上人口割合は40%近くに達すると予想されています。政府は2030年代に若年人口が急減する前の今が「少子化トレンドを反転させるラストチャンス」との認識を示し、少子化対策を国家の最優先課題に掲げています。

構造的な少子化の要因分析

少子化の背景には様々な構造的要因が複雑に絡み合っています。主な要因を分類すると以下の通りです。

- 未婚化・晩婚化の進行: 結婚しない人・遅く結婚する人の増加が出生数減少の最大要因です。日本では子どもの約98%が婚姻カップルから生まれるため、婚姻率の低下が直接出生率低下につながります。50歳時点で結婚経験がない人の割合は2020年で男性28.3%、女性17.8%にも上り、この生涯未婚率は年々上昇しています。少子化白書によれば、少子化の主因は若者の未婚率上昇と初婚年齢の上昇(晩婚化)であり、有配偶者の出生力低下と合わせて出生数減少を招いています。特に未婚化・晩婚化の背景には、次のような要因が指摘されます。

- 経済的不安定: 若年世代の所得が低く、非正規雇用が多いことから、結婚資金や将来の生活への不安が結婚をためらわせています。バブル崩壊以降の長期不況で就職氷河期を経験した世代以降、賃金水準の伸び悩みや雇用の不安定さが続き、安心して家庭を築ける基盤が弱まっています。

- 出会いの機会減少: 都市化やライフスタイルの多様化により若者同士の出会いの機会が減っていることも、未婚率上昇の一因です。職場や地域の繋がりが希薄化し、結婚相手探しに苦労する人も増えています。

- 仕事と育児の両立困難: 長時間労働や転勤を厭わない企業文化、女性の出産退職慣行など、働き方の問題も大きいです。共働き世帯が増える一方で、男性の家事・育児参加はまだ不十分で、育児の負担が女性に偏りがちです。出産後に女性がキャリア継続しにくい環境(いわゆる“M字カーブ”現象)や、男性の育休取得率の低さなどが「仕事か家庭か」の二者択一を迫る状況を生み、結果として子どもを諦める要因になっています。

- 子育ての経済的・精神的負担: 教育費や住居費など子育てにかかる費用の高さ、そして育児に対する社会的サポート不足も課題です。特に都市部では保育所の待機児童問題が長らく指摘され(近年は緩和傾向ですが)、安心して子どもを預けて働ける環境整備が不十分でした。また高校・大学までの教育費負担への不安も大きく、将来の学費負担を考えて子どもを躊躇する声もあります。さらには「育児の孤立感」や「子育てに寛容でない社会の空気」など精神的負担も、若い世代にとって子どもを持つことへのハードルとなっています。

- ジェンダー格差と価値観の変化: 依然として根強い性別役割分担意識(「男は仕事、女は育児」)が、女性の社会進出と出生率双方に影響しています。国際的に見ると、女性の就業率が高く男女平等が進んだ国ほど出生率も高い傾向があり、日本でも男女がともに働き家庭を築ける環境づくりが重要です。また若者の価値観の変化で「必ずしも結婚・出産が人生の幸せとは限らない」という考えも広がり、結婚や子どもを持たない選択をする人も増えています。

以上のように、経済・雇用環境、家族観やジェンダー意識、社会制度の不備など複合的な構造要因が日本の少子化を招いています。そのため対策も多面的なアプローチが求められます。

政府の少子化対策の全体像

日本政府は1990年代以降、幾度も少子化対策の政策パッケージを打ち出してきました。1994年の「エンゼルプラン」以来、「新エンゼルプラン」「少子化社会対策大綱」「子ども・子育て支援法」など数々の計画や法整備が行われ、育児休業制度の拡充や保育サービス拡大、児童手当の創設などが進められてきました。しかし出生率低下に歯止めはかからず、政府は近年「異次元の少子化対策」と称して従来にない規模での政策強化を図っています。

こども未来戦略方針と財源規模

岸田政権下の2023年6月、「こども未来戦略方針」が閣議決定されました。この方針は、少子化トレンドの反転に向けた基本戦略であり、同年4月に発足した子ども家庭庁が中心となって策定したものです。2024年度からの3年間を「加速化プラン」の集中取組期間と位置付け、将来にわたる子ども・子育て政策の抜本強化策がまとめられました。

政府はこの戦略で掲げた施策を実行するため、2028年度までに年3.6兆円規模の安定財源を確保する計画です。財源内訳は、新たな「こども・子育て支援金」(医療保険料への上乗せ徴収)で約1兆円、他の社会保障費の歳出改革で約1.1兆円、既存予算の組替えで約1.5兆円とされています。支援金は2026年度から徴収開始予定で、不足分は一時的に「こども・子育て支援特例公債」(子ども特例国債)で賄う方針です。将来的に国民一人あたり月数百円規模の負担が見込まれますが、「未来への投資」として前例のない巨額の予算を少子化対策に充てる計画となっています。

こども家庭庁の創設と役割

2023年4月に新設された子ども家庭庁は、縦割りだった従来の子ども政策行政を一元化する司令塔です。厚労省・文科省・内閣府などに分散していた少子化・子育て施策を統合し、「こどもまんなか社会」の実現を掲げて省庁横断的に政策を推進します。子ども家庭庁はこども政策担当大臣の下で、若者や子育て世帯の声を政策に反映させるとともに、各自治体や民間とも連携して全国的な取り組みをリードする役割を担っています。

「こども未来戦略」の基本理念として掲げられたのは次の3点です。

- 若者・子育て世代の所得を増やす: 賃上げや経済的支援で若い世代の所得基盤を強化し、結婚・出産の経済的不安を和らげる。

- 社会全体の構造や意識を変える: 長時間労働の是正や男性の育児参加促進など社会構造の改革、そして子育てに優しい価値観醸成を進める。

- すべての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援する: 妊娠期から出産、子育て、教育までライフステージを通じた切れ目ない支援を充実させる。

この理念のもと、具体的な施策が多数盛り込まれました。その主なものを挙げると:

- 児童手当の拡充: 支給対象を高校卒業まで(18歳まで)延長し、所得制限も撤廃。第3子以降は月額3万円に増額し、子育て世帯の約9割が経済的負担の軽減を受けられます。

- 出産・子育て応援交付金の恒久化: 2023年1月から妊娠期に5万円、出産後に5万円の計10万円相当を支給(2025年4月から「妊婦のための支援給付」に移行)。伴走型相談支援と組み合わせ、経済的・心理的サポートを提供。

- 教育費負担の軽減: 児童扶養手当の拡充や高等教育(大学等)の授業料減免拡大。特に多子世帯(3人以上子どもがいる世帯)を対象に大学・短大の授業料や入学金の実質無償化を段階的に進める計画です。

- 「こども誰でも通園制度」の創設: 親の就労状況にかかわらず、希望する全ての子どもが幼稚園・保育園等に通えるようにする制度。短時間の利用ニーズにも対応し、在宅親家庭の子どもも含め発達機会を保障します。

- 保育の質・量の拡充: 保育士配置基準の見直し(質向上)や、小規模保育の定員拡大、放課後児童クラブ(学童保育)の受け皿拡大など。待機児童ゼロの継続と、保育の質確保の両立を図ります。

- 働き方改革と育休促進: 男性の産後パパ育休(出生時育児休業)制度の周知・取得促進や、育児休業給付の充実、新たな「出生後パパ休業給付金」「育児短時間勤務給付金」の創設など、男性の育児参画を後押しします。また自営業・フリーランスについても出産直後の国民年金保険料免除など支援策を講じます。

- 社会保険の適用拡大: 2024年10月から、従業員51人以上の企業で短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用条件を緩和。労働時間や勤務日数に基づく新基準により、就労調整を減らし、世帯収入の増加と女性のキャリア継続を支援。

これら以外にも、産後ケア施設の拡充、不妊治療の支援、ひとり親家庭への学習支援、児童虐待防止対策の強化、若者の居場所づくり等、多岐にわたる施策が盛り込まれています。総額3.6兆円規模という「異次元」の予算を背景に、これら施策をパッケージで推進することで、「若い世代が希望通りに結婚・出産でき、誰もが安心して子育てできる社会」の実現を目指しています。

政策の成果・限界と評価・批判

政府の少子化対策は四半世紀以上続けられてきましたが、その成果は限定的です。合計特殊出生率の長期推移を見ると、2005年に1.26と底を打ったあと2015年には1.45まで回復しましたが、その後再び低下に転じ、2022年には1.26に逆戻りしました。一時的な上昇は2000年代半ばに行われた待機児童対策の強化や経済状況の好転などによる効果も考えられます。しかし2010年代後半から再度の低落傾向に入り、政策の抜本的強化なしには自然減の流れを止められなかったことが明らかです。

現状に対して専門家や有識者、現場から様々な評価・批判の声が上がっています。主な論点は次の通りです。

- 政策パッケージの不十分さ: 「こども未来戦略方針」は看板ほど中身が伴っていないとの指摘があります。実質的な目玉施策は児童手当拡充など一部に限られ、肝心の財源も明確でないため「全くの看板倒れ」との批判もあります。野党からは「所得制限なしの子ども手当をかつてバラマキと批判した与党が、結局それくらいしか大きな手立てを示せていない」との声も出ています。

- 財源確保への疑念: 年3.6兆円の財源について政府は「国民負担増は生じない」と説明しますが、それは社会保険料引き上げや既存予算転用といった形で事実上の負担増が発生するとの指摘があります。支援金制度は実質「独身税」との批判も一部でなされています(子どもがいない人には直接メリットがなく負担だけ増すため)。さらに財源の先送り(つなぎ国債で将来世代にツケを回す形)への批判もあり、持続的な財政手当てが課題です。

- 構造的問題への踏み込み不足: 若者の低所得や非正規雇用の問題、教育費・住宅費の高騰、長時間労働や男女格差といった少子化の根本原因に対する分析と反省が不十分だとの指摘があります。例えば「非正規雇用を広げ若者の安定した働き方を奪ってきた過去の政策への反省なくして、少子化対策の抜本策は出てこない」といった厳しい意見もあります。ジェンダー平等の視点も不十分で、「男性の働き方改革や子育て参加なくして出生率は上がらない」との提言も多くの専門家からなされています。

- 支援の質とバランス: 日本の子育て支援策は現金給付(手当等)の比重が高く、現物サービス(保育・教育の公的提供)の比率が低いという特徴があります。諸外国を見ると、保育所整備や育児サービスなど現物支援を充実させた国ほど出生率が高い傾向があり、日本も「ハコもの(施設)より現金給付優先」の方針を転換すべきとの指摘があります。現金給付は直接的な助けになる一方で、長期的には働き方や性別役割意識の是正など環境づくりへの投資も重要だという議論です。

一方で前向きな変化も少しずつ見られます。男性の育児休業取得率は近年上昇傾向にあり(2022年度は17%台まで上昇)、企業の中には独自に社員への出産祝い金や在宅勤務推進など家庭応援策を充実させる動きも出てきました。国の呼びかけに応じて「子育てサポート企業」として認証を目指す企業も増えています。こうした社会全体の意識変革と連携が進めば、政策効果も高まりやすくなると期待されています。

地方自治体における先進的な取り組み事例

国の少子化対策に先駆けて、地方自治体レベルで独自の取り組みを行い成果を上げている例もあります。特に出生率が比較的高い地域として知られる長野県や福井県の事例は注目に値します。

福井県は長年、全国でも有数の合計特殊出生率の高さを維持してきました(2022年は1.50で全国2位、2024年暫定値では1.46で全国2位)。その背景には、地域の雇用・子育て環境の安定があると指摘されます。福井県は完全失業率が全国で最も低く(2025年初頭で1.0%〜1.5%)、共働き率が日本一(34.7%)と高水準です。また女性の生涯未婚率が全国で最も低く、50歳時未婚率は11.6%しかありません。仕事と家庭を両立しやすい地元企業文化や、親族・地域ぐるみで子育てを支える土壌があることが、結婚・出産につながりやすいとの分析です。実際、福井県では企業と行政が連携して職場の子育て支援を進めたり、保育所の待機児童ゼロをいち早く達成したりといった取り組みが積み重ねられています。例えば県内企業で出産祝い金100万円以上を支給する動きが広がるなど、民間も巻き込んだ支援体制が特徴です。

長野県も独自施策に積極的な自治体です。長野県は2017年、「将来世代応援県民会議」を発足させ、行政・企業・地域団体・大学など多様な主体がネットワークを組んで「県民全体で子ども・若者を応援する」体制を整えました。この枠組みの下、結婚支援から子育て環境整備まで幅広い事業を展開しています。例えば「ながの出会い応援プロジェクト」では結婚希望者へのマッチング支援や地域のお見合いイベントを実施し、結婚率向上に努めています。また「泣いてもいいよ!」というオリジナルステッカーを公共施設や店舗に配布し、赤ちゃんが泣いても周囲が温かく見守る雰囲気づくりを進めたり、毎年11月19日を「いい育児の日」と定めて家庭や地域で子育てを大切にする啓発運動を全国に先駆けて提唱したりしています。さらに「ながの子育て応援企業同盟」を組織し、県内企業に対して子育て支援制度の導入や柔軟な働き方の推進を呼び掛けています。父親の育児参加促進にも力を入れており、「ながのパパ手帳」の配布やパパ向け料理教室の開催などユニークな取り組みも展開中です。こうした地域ぐるみ・企業ぐるみの包括支援の結果、長野県の出生率は近年1.3台で推移し、都市部に比べれば高めに維持されています。また若者のUターン・Iターンによる移住促進策(住宅支援や就業支援)も奏功し、地域によっては人口増を実現する村も出てきています。

これら長野県や福井県の例からは、雇用の安定、男女共働き支援、地域・企業の巻き込みといった要素が出生率向上に寄与することが示唆されます。他にも、宮崎県や鳥取県など独自の子育て支援策で高い出生率を維持する地域があります。それぞれの地域特性に合わせた草の根の取り組みが、国の政策を補完し先導している点は重要です。

海外の少子化対策との比較

少子化は多くの先進国が直面する課題ですが、政策次第で出生率の回復に成功した国もあります。ここでは日本と状況を比較する上で代表的なフランス、スウェーデン、そして少子化が深刻な韓国の事例を見てみましょう。

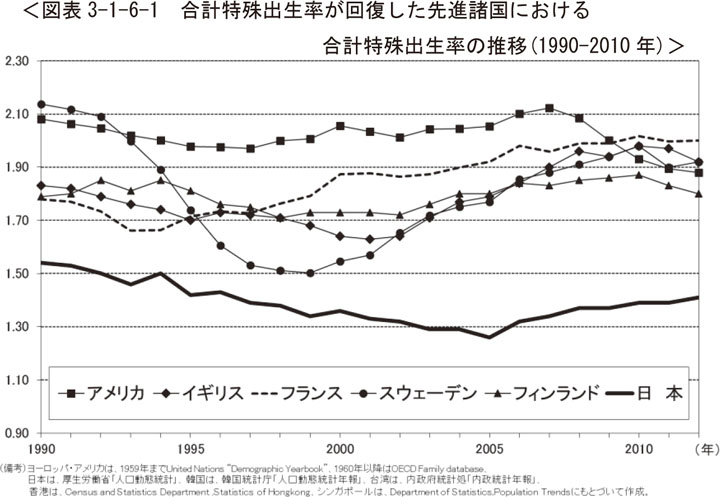

図表:主要国の合計特殊出生率の推移(1990~2010年)。日本(下の太線)は1.3前後と低迷する一方、フランス(点線)やスウェーデン(四角の実線)は2000年代に2.0近くまで回復しているwww5.cao.go.jp。

フランス: 手厚い家族政策と多様な家族観

フランスは少子化対策に成功した代表例とされ、1990年代に1.6台まで低下した合計特殊出生率を2000年代に2.0近くまで回復させました(2024 年は 1.62 と低下)。背景には100年以上にわたる家族政策の積み重ねがあります。フランスの特徴は、家族給付(児童手当等)の水準が全体に手厚く、第3子以降の加算が厚いことです。例えば3人目の子からは高額のファミリー手当が支給され、大家族ほど優遇されます。また1980年代までは金銭給付中心でしたが、1990年代以降は保育サービスの充実へ政策の重心を移しました。結果、3歳からの幼児教育無償化や十分な公的保育所枠の確保が実現し、親は仕事と子育てを両立しやすい環境です。さらに2000年代以降は育児と就労の選択肢を増やす「両立支援」を一層強化し、短時間勤務制度の普及や在宅勤務推進など多様な働き方が広がっています。

もう一つ重要なのは、家族観・婚姻観の社会的変化です。フランスでは婚外子が全出生の約6割を占めますが、背景にPACS(連帯市民協約)という事実婚カップルを法的に保護する制度があります。結婚と同等の社会保障を受けられるため、人々は法律婚にこだわらず子どもを持つことに抵抗が少ないのです。つまり「結婚しないと子どもを持てない」という制約がなく、事実婚やシングルペアレントも社会に受け入れられています。このような柔軟な家族観も出生率維持に寄与したと考えられます。加えて、フランスは家族政策にかける財政規模も大きく、GDP比3%以上(日本は約2%弱)を子育て関連支出に充てています。総合的に見て、経済支援・サービス充実・多様な家族観の三拍子がフランスの高い出生率(近年は1.8前後)を支える要因と言えるでしょう。

スウェーデン: 男女平等社会と仕事・家庭の両立支援

北欧のスウェーデンもまた、出生率回復に成功した国として知られます。1970年代に出生率低下を経験しましたが、その後40年以上にわたり一貫して家族支援政策を推進し、2023年は出生率1.5前後過去 20 年で最低水準ではありますが、欧州でも上位の水準を維持しています。スウェーデン政策の柱はまず育児休業制度の充実です。1974年に世界初の両親保険(父母とも取得できる育児休業制度)を導入し、現在では約480日の有給育休(うち約90日は父親専用枠)が保障されています。給付水準も賃金の約8割が補填されるため、男性の育休取得も一般的です。これにより女性だけに育児のしわ寄せがいかず、男女が対等に働き・子育てできる社会環境が醸成されています。

また保育サービスも極めて充実しています。1歳~就学前までの子どもには自治体が「開放型就学前学校」など多様な保育施設を提供し、希望すればほぼ全ての子どもが安価で保育を受けられます。待機児童は皆無で、保育料も所得連動で低額に抑えられています。さらに学童保育や病児保育などきめ細かなサービスも整い、子育てと仕事を両立しやすい制度設計になっています。こうした社会全体で子どもを育む仕組みと、男女平等意識の高さが相まって、スウェーデンでは女性の就業率が75%近くと高水準でありながら出生率も安定しています。加えて、事実婚(サムボ制度)も一般的で婚外子が半数を超えるなど、フランス同様に多様な家庭観が許容されています。総じてスウェーデンは「働きやすく産みやすい」社会システムを作り上げ、少子化に歯止めをかけた好例といえます。

韓国: 巨額の投資と世界最少の出生率が示す教訓

韓国は日本以上に深刻な少子化に直面する国です。2023年の合計特殊出生率は0.72と世界で突出して低く、7年連続で過去最低を更新しました。韓国政府も2000年代以降、少子化対策に膨大な予算を投入してきました。2006~2022年で約332兆ウォン(37兆円)もの財政支出を行ったとされ、具体策として結婚奨励金や出産祝い金、児童手当の拡充、不妊治療支援、住宅支援、保育無償化、企業の育児休暇義務化など日本以上の施策を次々講じています。それでもなお出生率低下が止まらなかった背景には、政策では覆しきれない社会構造問題が存在します。

第一に若者の経済状況の悪さです。韓国の若年者(15~29歳)失業率は2022年で6.4%と高く、日本の同世代失業率(3~5%台)より深刻です。大卒者が多い一方で大企業の雇用枠は狭く、正社員就職の競争が熾烈なため、多くの若者が不安定な立場に置かれています。安定した職を得られず、結果として結婚を先延ばし・断念する人が増えています。第二に住宅価格の高騰です。韓国では慣習的に「結婚前に男性がマイホームを用意する」圧力があり、不動産価格の急騰は男性にとって結婚のハードルを極端に上げました。都市部では住宅価格が数倍に跳ね上がり、若者世代には手が届かない状況が続いたことで婚姻件数の大幅減少につながりました。さらに教育費負担の重さも見逃せません。韓国は学歴社会で、子どもを持つと塾や習い事など私教育への出費が莫大になります。2021年には小~高等学校までの学校外教育費の総額が23.4兆ウォン(約2.6兆円)に達し、7割以上の学生が何らかの塾通いをしています。ソウルの一等地では子ども一人当たり年間数百万円を塾に投じるケースもあり、親にとって子ども1人育てるコストが極めて高くなっています。このように就職難・住宅難・教育費地獄とも言われる若者を取り巻く環境が、いくら政府が金銭支援を積み増しても人々の出生行動に結びつかない一因とされています。

もっとも韓国でも2024年には出生率が0.72から0.75へ9年ぶりに上昇に転じる兆しが報じられました。これはコロナ禍で先送りされていた結婚が増えた反動という分析が大きいですが、同時に企業文化や社会の意識変化も寄与し始めているとの見方があります。例えばある大手企業が従業員に1億ウォン(約1,000万円)の出産祝金を支給する制度を導入するなど、民間企業が積極的に出産奨励策に乗り出す動きが出ています。また韓国政府も2022年から毎月の養育手当を0歳児なら月30万ウォン(約4万円)支給するなど、日本より手厚い直接支援を展開中です。それでもなお出生率が極度に低い現状は、「経済・社会構造への包括的アプローチ無しに金銭支援だけでは限界がある」ことを示唆しています。韓国のケースは、日本にとっても対策の実効性を検証し続ける重要性を教えるものと言えるでしょう。

政策改善に向けた提言 – EBPMの徹底と包括的アプローチ

少子化対策の効果を高めるには、闇雲に施策を増やすだけでなく科学的根拠に基づく政策立案と効果検証(EBPM: Evidence-Based Policy Making)が不可欠です。日本政府も「EBPMの徹底実践による政策の検証」を掲げ、政策サイクルの中で施策の有効性を測定・改善していく方針を示しています。今後取り組むべき政策改善の方向性として、以下のポイントが提言されます。

- 若者支援と経済基盤の安定: 若年世代の雇用・所得を底上げすることが最優先です。不本意非正規を減らし、安心して結婚・子育てできる中流層を厚くする経済政策(賃上げ促進、長期雇用の拡大等)が少子化対策と表裏一体で求められます。住宅政策でも、若者夫婦が手の届く価格で住宅を取得・賃借できる支援(住宅ローン減税拡充や家賃補助など)が必要でしょう。

- 働き方改革の深化: 長時間労働の是正や有給休暇取得の徹底、テレワーク普及など働き方改革をより進め、仕事と育児を両立できる職場環境を広げるべきです。男性の育休取得を促すだけでなく、育休復帰後の柔軟な勤務形態(短時間勤務・在宅勤務)の定着、残業前提の職場文化の転換など、企業風土の変革を後押しする施策が重要です。企業に対して子育て支援の取り組み状況を「見える化」し、優良企業にはインセンティブを与える仕組みも考えられます。

- ジェンダー平等の推進: 女性に偏った育児・家事負担を是正するため、男性の家庭進出を促す取り組みをさらに強化します。育児休業を取得する男性の割合目標を引き上げたり、地域で父親同士が交流し学び合う場を作る支援など、男性の意識改革に繋がる施策も有効でしょう。また保育や介護などケア労働を家族内だけに閉じず社会全体で支える視点が大切です。ジェンダーギャップ解消は結果的に「子どもを産み育てやすい社会」につながります。

- 教育費負担のさらなる軽減: 高校・大学進学にかかる家庭の経済負担を引き続き引き下げる必要があります。奨学金返還免除枠の拡大や、給付型奨学金の充実、私立学校の授業料減免への補助などにより、「子どもの教育にお金がかかり過ぎる」という不安を和らげます。併せて、公教育の質を上げて過度な塾依存を減らす施策(学校教育の充実、大学入試制度改革)も長期的課題として検討すべきです。

- 地域コミュニティの活性化: 子育てしやすい社会は、行政サービスだけでなく地域の支え合いによっても実現します。自治体レベルで子育てサロンや地域ボランティアによる育児支援(託児サービス、学童見守りなど)を推進し、「孤育て」をなくす取り組みを拡大することが求められます。地方創生とも連携し、若い世代の地方定住・移住を支援して地域コミュニティで子育てできる環境を増やすことも有効でしょう。

- 政策の効果検証とPDCA: 各施策についてKPI(重要業績評価指標)を定め、中間評価・事後評価を徹底することで、限られた財源を有効策に集中投下する必要があります。例えば、保育所拡充が出生率にどう寄与したか、児童手当増額で第2子以降の出生行動がどう変化したか等、エビデンスを蓄積・公表していくべきです。効果の薄い施策は縮小・見直し、効果の高い施策はさらなる強化を図るというPDCAサイクルを回し、常に政策の質を向上させる姿勢が重要です。

以上のような包括的な対策をエビデンスに基づき計画・実行していくことが、日本の少子化問題克服への王道と言えます。少子化は「国難」とも呼ばれる重大な危機ですが、裏を返せば若い世代が希望を持って活躍できる社会を作る絶好の機会でもあります。経済・社会の構造転換と価値観の変革を恐れず進め、子どもを産み育てたい人が安心してそれを実現できる環境を整えることが、持続可能な日本社会の未来につながるでしょう。そのためには政府のトップダウンの政策だけでなく、企業や地域、そして国民一人ひとりの意識と行動の変化が不可欠です。「こどもまんなか」の社会を合言葉に、データに裏打ちされた施策を着実に講じ、未来への投資を惜しまずに取り組んでいくことが求められています。改革の成果が実を結び、少子化の流れを反転させる日は、決して不可能ではないはずです。

参考文献・資料: 少子化社会対策白書(令和4年度版)cfa.go.jpcfa.go.jp、厚生労働省「人口動態統計」asahi.comasahi.com、子ども家庭庁「こども未来戦略」関連資料cfa.go.jpcfa.go.jp、朝日新聞デジタルasahi.comasahi.com、野村総合研究所 木内登英氏の解説nri.com、日本共産党 田村智子氏の会見コメントjcp.or.jpjcp.or.jp、内閣府「選択する未来」レポートwww5.cao.go.jpwww5.cao.go.jp、nippon.com 金明中氏の分析nippon.comnippon.com、ロイター通信特集jp.reuters.comほか。