G検定(JDLA Deep Learning for GENERAL)は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が2017年より実施しているAIに関する資格試験です。ディープラーニングを中心とした人工知能の基礎知識を問う内容で、技術を「正しく理解し活用できる人材」を認定することを目的としています。試験はオンライン形式で自宅から受験可能であり、120分間に多肢選択式の問題が約160問出題されます。受験資格に制限はなく、受験料は一般13,200円・学生5,500円(再受験割引や提携講座割引あり)となっています。近年は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)開催されるなど受験機会も増え、AI人材の裾野を広げるための入門的な検定として注目されています。

歴代の合格率データと推移

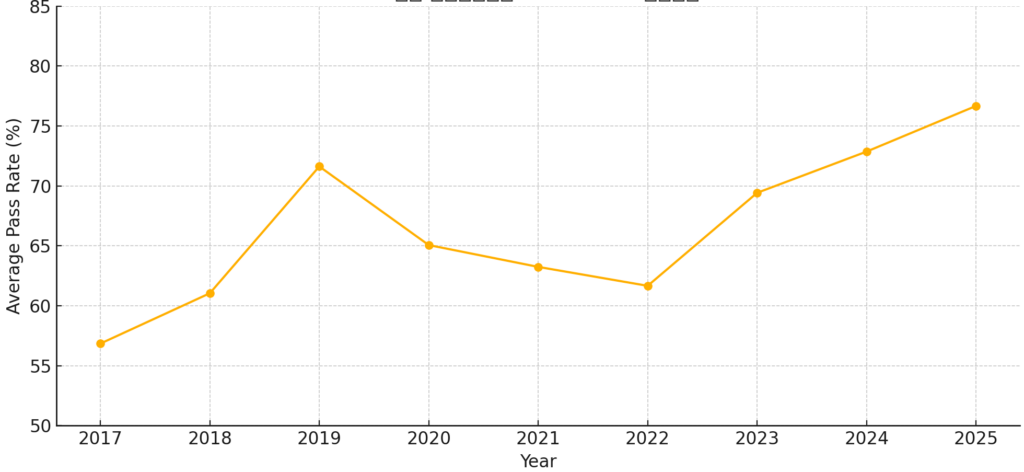

G検定は第1回(2017年)以降、毎回の合格率が50%を下回ったことが一度もありません。初回の受験者数1,448名中合格者数823名(合格率56.84%)に始まり、その後も回を追うごとに受験者数・合格者数とも増加してきました。2018年は合格率57〜65%、2019年には70%を超える高い合格率を記録し、2019年3月実施回では72.76%という当時最高の合格率となりました。2020~2022年はおおむね60%台前半で推移しましたが、直近では再び上昇傾向が見られます。2024年は各回の合格率が概ね68〜75%程度で、2025年5月実施の第3回では過去最高となる81.72%を記録しました。以下のグラフに年度別の合格率推移を示します。

図:G検定の合格率推移(2017年〜2025年)。各回の合格率は一貫して50%以上で推移し、近年は70%前後と高水準で安定している。特に2024年以降は合格率が上昇傾向にある。合格者数・受験者数の増加に伴い、合格率も当初より高まりつつある傾向が読み取れる。

グラフのとおり、G検定の合格率は近年おおむね65%〜75%台で推移しています。この値は他の多くの国家試験やIT系資格試験と比べても高い水準です。例えば基本情報技術者試験などの合格率(概ね2〜4割)と比較すると、G検定の合格しやすさが際立ちます。実際、JDLA公式サイトでも「近年の合格率は65〜70%程度なので、難易度は比較的取り組みやすい検定」と案内されており、合格率の高さがG検定の難易度の低さ(取り組みやすさ)を示す一つの指標と言えるでしょう。

合格ラインの目安と試験の難易度

G検定の合格ライン(合格基準)は概ね「全体の70%前後の正答率」と言われています。公式には合否基準点は公表されていませんが、実際の合格率から逆算しても7割程度の問題に正解すれば合格できる可能性が高いでしょう。言い換えれば、160問前後の出題に対して110〜120問程度の正解を目指す必要があります。合格率が高いとはいえ、裏を返せば約3割の受験者は不合格になる試験でもあります。油断せず合格ラインに達する実力を身につけることが重要です。

では合格率の高さから難易度も低いのかというと、必ずしも単純ではないようです。合格率が高い理由の一つは後述する受験者層の特性によるものであり、試験そのものの難易度が低いわけではありません。実際の出題内容はディープラーニングの仕組みやアルゴリズム、確率・統計などの応用数学にまで及びます。範囲も広く、一通り勉強しなければ初学者にとって決して容易とは言えません。さらに120分で160問前後を解く必要があり(過去には220問出題された回もありました)、時間配分も試験攻略の大きなポイントです。このように、合格率だけを見て「簡単だろう」と油断すると痛い目にあう可能性があります。実際、東大卒の方や現職エンジニアであっても、対策不足からG検定に落ちてしまうケースがあることが報告されています。合格ラインの7割に到達するためには、出題範囲を網羅した十分な学習と試験慣れが必要だと言えるでしょう。

G検定の合格率が高い理由

合格率が毎回65〜75%前後と高い水準を維持している理由として、まず挙げられるのが受験者層の傾向です。G検定の合格者データを見ると、職種別では「研究・開発」「情報システム・システム企画」など技術系・IT系の職種が合格者全体の20%以上ずつを占めています。つまり、受験者の多くは日頃からAIやITに関わるプロフェッショナル層であり、基礎知識が備わった状態で試験に臨んでいることがわかります。まだAI未経験の社会人や異業種からの挑戦者は全体の中では少数派で、結果として受験者の質(知識レベル)の高さが高い合格率につながっているのです。また、JDLAによると合格者の年齢層は20代~30代が中心ですが、40代以上も増えており、学生やビジネスパーソンなど幅広い層が受験しています。企業や組織の推薦で受験するケースも多く、目的意識を持った受験者が多いことも試験の合格率を押し上げる一因でしょう。

さらに、試験実施形態のハードルの低さも合格率の高さに寄与していると考えられます。G検定は年数回実施され、オンラインで自宅受験できるため受験しやすく、忙しい社会人でもチャレンジしやすい環境です。受験者数の増加に伴い市販の対策教材や講座も充実してきたため、独学でも効率よく学習しやすい試験になっています。このように「試験を受けやすい土壌」が整っていることも、高い合格率を下支えする要因と言えるでしょう。

不合格になってしまう人の特徴・注意点

前述のように合格率自体は高い試験ですが、油断すると不合格になるケースもあります。落ちる人に共通する特徴としてまず考えられるのは、十分な学習時間を確保しないまま受験日を迎えてしまうことです。JDLAが合格者に行ったアンケートでも、合格者の約4割が「30〜50時間」の学習を要したと回答しています。AI初学者が数日程度の付け焼き刃で受かるほど易しい試験ではないため、計画的な勉強時間の確保が不可欠です。

次に、合格率の高さを過信して試験を甘く見てしまうケースも要注意です。G検定は広範囲から出題されるため、「知っている分野だけ勉強すれば受かるだろう」と高を括っていると対応できない問題が出てきます。特にエンジニアの方などは技術要素には強くても、法律・倫理や最新のAI動向など非技術分野の問題で失点することがあります。公式シラバスに沿って偏りなく対策しないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。実際に高度な専門知識を持つ人でも基本を疎かにして不合格になる例があるため、自分の得意分野に慢心せず満遍なく勉強することが求められます。

もう一つの落とし穴は、試験本番での時間配分ミスです。問題数が多いため、じっくり悩んでいると最後まで解き終わらないリスクがあります。合格者の中にも「時間ギリギリだった」「見直す余裕がなかった」という声があるほど、時間との戦いになります。過去問演習や模擬試験を通じてスピード感に慣れておくことが大切でしょう。こうした点に注意して対策すれば、「高い合格率なのに落ちてしまう人」になることを防げるはずです。

合格を目指す人への勉強法アドバイス

G検定合格のための基本戦略は、「試験範囲を一通り網羅し、演習で実戦力を養う」ことです。具体的には以下のポイントを意識するとよいでしょう。

- 公式シラバスに沿って基礎知識を固める: 出題範囲は広いため、「人工知能の歴史・概要」「機械学習の手法」「ディープラーニングの基礎理論」「活用事例」「関連法規・倫理」まで漏れなく学習します。とくに統計学や確率などの基礎数学、ディープラーニングのアルゴリズム(活性化関数や勾配降下法など)も頻出です。苦手分野を作らずバランス良く勉強しましょう。

- 最新のAIトレンドもチェックする: G検定では毎回、直近のAI業界の動向に関する時事問題が出題される傾向があります。「○○年に話題になったAI技術」や「AIに関する国内外の出来事」などに関する問題で差がつくこともあります。試験直前までニュースや公式発表をウォッチし、最新トピックも押さえておきましょう。

- 過去問や模擬問題で時間慣れする: 問題演習は合格への近道です。JDLA公開の例題や市販の問題集を活用し、できれば本番同様の120分間で160問前後を解く練習を重ねましょう。解答スピードと正確さの両立が求められるため、繰り返し演習してペース配分を体得してください。分からない問題があっても深追いせず一旦飛ばす判断力も大切です。

- 学習時間の目安を確保する: 前述のとおり合格者の多くは30〜50時間以上を勉強に充てています。AI未経験の方や文系出身の方はさらに多くの時間が必要かもしれません。仕事や学業と両立する場合でも毎日コツコツと時間を捻出し、試験直前1〜2週間でラストスパートをかけられるよう計画しましょう。

おすすめの教材・講座紹介

効率的に学習するために、良質な教材を活用することも重要です。幸いG検定向けの参考書や問題集は多数出版されており、独学でも合格レベルに到達できます。中でも特におすすめの教材・学習サービスをいくつか紹介します。

- 公式テキスト『深層学習教科書 G検定公式テキスト』 – JDLAが監修した公式認定のテキストです。最新のシラバスに対応しており、章末問題も充実しています。初学者でも体系的にAIの基礎を学べるよう解説されており、合格への定番書として人気です。

- 定番の問題集 – 「徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集」や「ディープラーニングG検定最強の合格問題集」など、市販の問題集も高評価です。頻出ポイントがコンパクトにまとまっており、解説も丁寧なので独学者には心強いツールになります。過去問の類題を解きながら知識を定着させましょう。

- オンライン講座の活用 – 独学に不安がある場合は、JDLA認定の対策講座を受講するのも一手です。例えばAI研究所の「G検定対策講座」はJDLA公式に認定されたカリキュラムで、短期間で合格に必要なノウハウを習得できます。専門トレーナーによるサポートや模擬試験も含まれ、忙しい社会人でもスケジュールに合わせて学べる柔軟な受講形式が用意されています。受講料はややかかりますが、直前期の総仕上げとして検討してみても良いでしょう。

まとめ:高い合格率を味方に、「自分も合格できる!」

G検定は合格率の高さから「自分にも受かりそう」と感じられる試験ですが、その背景には受験者の努力と準備があります。逆に言えば、しっかり対策すれば初心者でも十分合格を狙える試験と言えるでしょう。実際、学生や一般のビジネスパーソンでも合格者は多数出ており、AIエンジニアでなくてもキャリアアップに繋げるチャンスがあります。合格率約70%という数字は、正しい方向で努力を積めば10人中7人は栄冠を手にしていることを示しています。G検定の勉強を通じて得られる知識は実務や今後の学習の土台にもなります。ぜひ前向きに挑戦し、「AI時代の基礎力」を証明するこの資格を手にしてください。高い合格率の追い風を受け、「自分も合格できそうだ」と自信を持って学習を進めていきましょう。適切な準備さえ怠らなければ、きっとあなたもG検定合格を勝ち取れるはずです。

G検定合格ガイド①:人工知能とは何か?AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

はじめに:G検定の合格に向けた人工知能の基礎理解 近年、人工知能とは何かを学ぶ需要が高まっています。日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する G検定(ジェネラリスト検定)は、AI・ディープラーニングに関する基礎知識を問う人気試験です。合格には人工知能の歴史やAIの定義、最新動向から倫理的な論点まで幅広い理解が求められます。特に仕事でAIの概要を短時間で把握したいビジネスパーソンにとっても、本記事の内容は参考になるでしょう。 この記事では、「人工知能とは?」という基本から始め、人工知能の定義や主要な ...

参考文献・出典:

- 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)公式サイト「G検定について(試験概要・学習方法・試験対策・合格者体験談)」jdla.orgjdla.org

- JDLAニュースリリース「2025年 第3回 G検定 開催結果」(JDLA公式発表)jdla.org

- DX/AI研究所「G検定の合格者数はどのくらい?簡単ではない理由や合格のための書籍を紹介」(AI研究所)ai-kenkyujo.comai-kenkyujo.com

- AI資格ナビ「G検定の合格ラインは70%!合格者と不合格者の違いについて解説!」ai-shikaku.com

- アガルート「G検定とは?難易度や合格率と合格ラインを解説(2025年)」agaroot.jpagaroot.jp