- 国語科のねらい:日常で使う日本語を正しく理解し、自分の考えを適切に表現する力を育てます。言葉への気付き(※「言葉による見方・考え方」)を通じて、思考力や想像力も鍛えます。

- 小学校:1・2年生でひらがな・カタカナと漢字の基礎、音読や会話の基本を学習。3・4年生で段落構成や辞書の使い方、毛筆書写の開始。5・6年生で要旨(文章の大事な考え)を把握して要約し、敬語や古典に親しみます。

- 中学校:話す・聞く/書く/読むの3分野で言語活動を深化。語彙・文法・漢字・敬語などの言語事項を体系的に学び、俳句・古文など伝統的な言語文化にも取り組みます。書写では正しく美しく、かつ速く書く力を養います。

国語って何?(ねらい/「言葉による見方・考え方」とは)

★30秒要約: 国語科は、日本語を通じた思考と表現の力を育てる教科です。具体的には、日常生活に必要な言語スキル(読む・書く・話す・聞く)を伸ばし、言葉を使って自分の考えをまとめたり伝えたりする力を養います。その土台にあるのが「言葉による見方・考え方」という考え方で、言葉そのものに着目して意味や使い方を探ることで、国語力と思考力を深める狙いがあります。

国語科の目標:正確に理解し適切に表現する力

小学校・中学校の国語科は、共通して「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」を育成することを目指しています。文部科学省の定める学習指導要領では、国語科の教科目標として次のように述べられています(平成29年告示):

- 言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する力を育てること。これは、簡単に言うと「日本語で書かれた内容を正確に読み取り、自分の言いたいことを的確に伝える力」を伸ばすという意味です。

- そのために、(1)日常生活に必要な国語の知識・技能を身に付け、(2)人との関わりの中で思考力や想像力を養い、(3)言葉の良さに気付き国語を大切にする態度を育てる、と段階的な目標が設定されています。

この(1)(2)(3)は、学習指導要領が示す「育成すべき資質・能力の三つの柱」(知識・技能/思考力・判断力・表現力等/学びに向かう力・人間性等)に対応しています。なお、学習評価の観点は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」です。国語科でも、(1)が知識技能、(2)が思考判断表現、(3)が主体的な学びの態度という観点になっています。このように、言葉を使う力を総合的に伸ばすのが国語という教科の目的なのです。

(まとめ:国語科の目的は、「日本語で正しく理解し、適切に表現する力」を養うこと。そのために知識技能・思考表現・態度の3つの観点で指導と評価を行います)

- 国語で表現された内容を正確に理解し、自分の思いや考えを適切に表現する力を育成する。

- 「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学ぶ態度」の3観点から国語力を伸ばす。

- 人との関わりや読書活動を通じて、言葉への関心と日本語を尊重する態度も養う。

「言葉による見方・考え方」って何?

国語科の目標に出てくる「言葉による見方・考え方」とは、簡単に言えば「言葉そのものに注目して考える視点」のことです。私たちは普段、物事を見るときに言葉を使って考えます。国語科では、その言葉の意味や働き、使い方に目を向けて、物事を捉え直す学習を重視しています。これは、新しい指導要領で強調された国語科ならではの視点です。

具体的には、子どもたちが文章を読んだり話を聞いたりするときに、「この言葉はどんな意味だろう?」「なぜこの表現を使っているのだろう?」といった問いを持ちながら考えることを指します。例えば物語文では登場人物のセリフ一つにも言葉のニュアンスがあります。それを「対象と言葉、言葉と言葉との関係を、言葉の意味・働き・使い方に着目して捉え直す」ことで、子どもたちは言葉への自覚を高めていきます。文部科学省の『学習指導要領解説』では、この「言葉による見方・考え方」を働かせるとは、「児童(生徒)が学習の中で、対象(題材)と言葉、言葉と言葉との関係を問い直し、言葉への自覚を高めること」と説明されています。

要するに、言葉そのものを手がかりに深く考える習慣をつけることが、国語力アップの鍵だということです。これにより、単に文章を読む・書くだけでなく、「言葉を通して考える力」が養われます。たとえば、説明文を読むときにキーワードに注目して要点を整理したり、物語文で表現技法(比喩や繰り返しなど)に注目して作者の意図を考えたりする学習がこれに当たります。

この視点は、小学校から中学校まで一貫して重視されています。小学校低学年では簡単な言葉遊びや言葉の意味の発見から始まり、高学年になると語句の構成や変化(例えば同じ漢字からできた言葉のグループや、時代による言葉の変化など)にも目を向けます。中学校でも、例えば敬語の使い方を学ぶ際に「なぜ敬語を使うと言葉の感じが変わるのか?」と考えたり、古典を学ぶときに現代語との違いに注目したりします。こうした学習を通じて、子どもたちは言葉へのアンテナを高く張り、言葉を上手に使いこなす力を育んでいくのです。

(まとめ:「言葉による見方・考え方」とは、言葉そのものに注目して物事を考える視点。言葉の意味・使い方を問い直し、言葉への気付きと理解を深めることで、国語力の土台を築く考え方です)

- 言葉を手がかりに考える視点で、文章や会話の意味・表現を捉え直す。

- 言葉の意味・働きに注目し、「なぜその言葉?」と問い直すことで言葉への気付きが生まれる。

- 小学校から中学校まで一貫して重視され、語彙・表現の理解や敬語・古典の学習でもこの視点を活用する。

小学校の国語(1〜6年生)で学ぶこと

★30秒要約: 小学校の国語では、読み・書き・話すこと・聞くことの基礎を6年間かけて段階的に学びます。1・2年生ではひらがな・カタカナの読み書きと身近な会話からスタートし、漢字80字(1年)+160字(2年)を習得。3・4年生になると、段落構成を考えて文章を書いたり、辞書や図鑑で調べる学習、毛筆でのお手本練習が始まります。5・6年生では、文章の要旨(大事な点)を押さえた要約に挑戦し、自分の意見文を書いたり資料を活用したりします。併せて、敬語の基本や俳句・和歌など伝統的な言語文化への入り口にも触れ、小学校で1026字の漢字を学びます(中学校で活用・定着を図ります)。

1・2年:読む・書く・話す聞くの基礎/音読・語彙/漢字の導入

低学年(1~2年生)では、「読む」「書く」「話すこと・聞くこと」の基礎中の基礎を学びます。まず1年生の始めにひらがなとカタカナの読み書きを習得し、それから段階的に漢字学習が始まります。学習指導要領の定める学年別漢字配当表によると、1年生で80字、2年生で160字の漢字を学ぶことになっています(合計240字)。例えば「山」「川」「大」など身近な漢字から始まり、2年生になると「春」「夏」「駅」「汽車」など少し画数の多い漢字も登場します。

読むことの面では、音読(おんどく)を中心に進められます。1年生では、短い文章を声に出して読む練習を繰り返し、言葉のまとまりや響きに注意しながら読む力を付けます。ひらがな50音をマスターしたら、教科書の短い物語や説明文を音読し、文章に慣れることから始めます。「うさぎとかめ」などの昔話を先生が読み聞かせ、それを子どもたちが音読で追ってみる、といった活動も行われます。音読することで文章のリズムや言葉の楽しさを体感し、読解の土台を作ります。

書くことの面では、1年生はまず正しい鉛筆の持ち方・姿勢からスタートです。ひらがなの書き順や点画(てんかく)の書き方(「はね」「とめ」「はらい」など)を習い、丁寧に文字を書く練習を繰り返します。カタカナも同様に習得します。文を書く練習としては、1年生では短文を書く程度ですが、2年生になると日記や簡単な作文にも取り組みます。「昨日あった楽しかったことを書きましょう」といった課題で、経験したことを順序立てて書く練習をします。まだ文章は短いですが、「はじめ・なか・おわり」を意識して書かせる指導がなされます。自分の考えを書くのは難しい年齢なので、主に経験したことや見聞きしたことを絵日記風に書くことが多いです。

話すこと・聞くことの面では、まずあいさつや受け答えなど基本的な会話から始めます。「相手の目を見る」「はっきり声を出す」といった話し方のマナーを学びつつ、友達と簡単な会話を続ける練習をします。例えば1年生では、好きな遊びについて1分間スピーチをしてみたり、それを聞いて質問してみたりといった活動が行われます。「誰にでも分かる言葉で話そう」「相手の話を最後まで聞こう」という態度面の指導も重視されます。

また、1・2年生では語彙(ごい)を増やすことも重要な目標です。子どもたちは言葉をどんどん覚える時期なので、身近なものの名前や様子を表す言葉など、積極的に新出語を取り入れます。例えば「丸・三角・四角」など図形の言葉、「明るい・暗い」「大きい・小さい」などの反対語などを、実際の場面と言葉を結びつけて学んでいきます。これは語彙指導と呼ばれ、本読みや会話練習の中で自然に行われます。

文法の導入も少しずつ始まります。1年生の後半〜2年生では、「主語」と「述語」の関係に触れたり、「です・ます」と「だ・である」など丁寧な言葉と普通の言葉の違いに気付かせたりします。例えば「きょうは雨です。」と「きょうは雨だね。」では感じが違うことを話し合い、「です/ます調(敬体)に慣れる」学習をします。あくまで感覚的な導入ですが、こうした言葉の使い分けに気付かせるのも低学年国語の指導ポイントです。

以上のように、1・2年生の国語は文字の読み書きと基本的なコミュニケーションが中心です。【表1】に低学年で身につけることの概要をまとめます。

表1 小学校低・中・高学年で学ぶ国語の概要(学習指導要領に基づく)

| 学年段階 | キーワードと内容(1行要約) | 学年別漢字数 |

|---|---|---|

| 1〜2年生 | 文字の習得・音読の基礎:ひらがな・カタカナの読み書き。短い文の音読と作文。漢字240字(1年80字+2年160字)習得。 | 1年80字 2年160字 |

| 3〜4年生 | 文章構成の初歩・調べ学習:段落のある文章を書く練習。説明文と物語を読み、要点をまとめる。辞書引きやことわざ・慣用句を学ぶ。毛筆書写開始。漢字合計640字へ。 | 3年200字 4年202字 |

| 5〜6年生 | 要旨把握・表現力強化:文章の要旨をとらえ要約する練習。自分の意見文や説明文を構成して書く。敬語の基本や和歌・俳句など伝統文化に触れる。漢字1026字を完修。 | 5年193字 6年191字 |

※学年別漢字配当表は2017年改訂で全1026字に増え、都道府県名の漢字(例:「茨」「栃」「奈」など)が新たに追加されました。小学校で習う漢字はこの1026字で、2020年度から新配当で全面実施されています。

(まとめ:1・2年生では文字の読み書きと基本的会話が中心。80字+160字の漢字習得、音読で文章に親しみ、簡単な文を書く土台を作ります)

- 文字の学習:ひらがな・カタカナを完全に習得し、1年で漢字80字・2年で160字を読む・書く。

- 音読と会話:短い文章を音読し、友達と簡単な会話や発表をすることで言葉に慣れる。

- 書く練習:日記や短文を書いて、伝えたいことを順序立てて書く力の芽生えを養う。

3・4年:段落構成・要約の初歩/説明文と物語/書写(毛筆)本格化

中学年(3~4年生)になると、国語の学習内容が一段階ステップアップします。文章量が増え、扱う語彙も難しくなり、「読む・書く・話す・聞く」それぞれの技能を発展させていきます。

読むことでは、説明的な文章(せつめいてきなぶんしょう)と物語(文学的)な文章の両方に取り組みます。3年生からは教科書に説明文(例えば科学読み物や観察記録など)が本格的に登場します。子どもたちは段落の構成に注意し、文章全体の大体の内容をつかむ練習をします。また、説明文では「なぜそうなるのか?」という理由を示す文に注目したり、段落ごとの要点をまとめたりする指導が行われます。これが要約の初歩です。具体的には、各段落を読んだあと「要するに何が書いてあった?」と子ども自身に言わせてみる、という練習をします。「要旨(ようし)=文章全体で一番大事な考え」をとらえる前段階として、3・4年では段落ごとの要点整理と短いまとめを書く指導がなされます。

物語(文学)的文章については、登場人物の気持ちの変化や情景の想像に目を向けて読みます。例えば3年生の物語教材「モチモチの木」(日本の創作童話)では、主人公の心情の変化を追いながら場面ごとの様子を想像する学習が行われます。先生が「このとき豆太はどんな気持ちだったでしょう?」と問い、子どもたちが文中の描写から読み取って発表します。4年生になると「ごんぎつね」など古典的な名作にも触れ、文章の一部を引用して感想を述べる活動なども行われます。これは自分の読みを言葉で表現する練習であり、中学年から高学年への架け橋となる活動です。また、3・4年生では「登場人物同士の関係」や「場面の移り変わり」にも注意して読むよう指導され、物語の全体像を把握する力をつけます。

書くことでは、段落(だんらく)を用いた文章作成が始まります。2年生までは短い文でしたが、3年生から段落わけのある文章を書かせます。例えば「学校行事で楽しかったこと」という題で、導入→具体例→感想の3つの段落に分けて書く、といった指導です。「一つの段落には一つのまとまった内容を入れる」「段落のはじめにその段の要点を書く」などの段落構成の基本を学びます。4年生では段落相互のつながりにも注意し、段落どうしをつなぐ言葉(接続語)の使い方も習います(例:「しかし」「そのため」等の使い方)。このようにして、文章全体の構成を考える力を伸ばします。

また、3・4年生では「事実と意見の区別」に触れ始めます。例えば日記や感想文で、自分が見聞きした事実(ファクト)とそれについて思った感想(意見)を分けて書いてみる指導があります。「◯◯をしました。(事実)とてもたのしかったです。(感想)」という具合です。国語科ではこれを叙述(じょじゅつ)を基に読み取る力とも呼び、5年生以降の論理的な読み書きの準備となります。

3年生から始まる大きな変化として、「調べ学習」が挙げられます。子どもが自ら図書館の辞典や図鑑を使って調べ、まとめる活動が増えます。例えば3年国語では「新聞づくり」の単元があり、身近な話題をインタビューしてまとめる学習があります。この中で、インタビューの仕方やメモの取り方、調べたことを報告文にまとめる書き方などを経験します。また、辞書の引き方も3年で本格指導されます。国語辞典で言葉の意味を調べ、ノートに意味を書き写す練習を通じて、辞書を使う習慣をつけ始めます。

話すこと・聞くことでは、話し合い活動が活発になります。3・4年生になると、先生主導の発表会だけでなく、グループでの話し合いが導入されます。たとえば「今度の遠足で何をしたいか」をテーマに4人グループで意見を出し合い、まとめる活動などがあります。このとき、単に発言するだけでなく「互いの意見の共通点や違いに着目してまとめる」ことも練習します。司会役や書記役を子どもが務め、簡単な討論の形をとる場合もあります。こうした活動を通じて、相手の話に質問したり相づちを打ったりしながら協議する態度を育てます。

発表の場面では、より聞き手を意識した話し方を学びます。例えば4年生では「順序立ててわかりやすく話す」ことに重点が置かれ、理由や具体例を挙げて話す練習をします。「なぜそう思うのか」を自分の経験から説明する、といった指導です。また声の大きさや抑揚についても、相手に伝わりやすい工夫を考えさせます。

言語事項(語彙・文法)については、3年生でローマ字の指導が加わります。アルファベットの大文字・小文字を書いて、身近な単語(自分の名前や簡単な地名など)をローマ字表記する練習を3年生で行います。さらに、漢字の部首やへん・つくりなど、漢字を構成する要素についても学び始めます。例えば「休」の字は人偏(にんべん)と木からできている、というように、漢字の成り立ちに触れて漢字への理解を深めます。

書写(習字)の本格化も3年生の大きなポイントです。低学年では鉛筆での硬筆(こうひつ)が中心でしたが、3・4年生で毛筆(もうひつ:筆を使った書写)が開始されます。最初は筆の持ち方・墨の付け方から習い、基本の点画を練習します。例えば「一」「土」「川」のようなシンプルな字をお手本を見ながら書きます。4年生では画数の多い漢字(例:「春」「花」など)や名前のかなを書く練習もします。書写の時間では、姿勢や用具の後片付けなども指導され、書道の基礎的素養を身につけます。毛筆習字は多くの場合、週に1時間程度の専科の先生による授業が行われます。硬筆も引き続き行われ、筆順や文字の大きさ・配列に注意して、美しく読みやすい字を書く力を養います。

(まとめ:3・4年生では文章の要点整理や段落構成を学び、説明文・物語を深く読み取る力を育成。辞書引きや調べ学習で主体的に言葉を学び、毛筆書写が始まります)

- 読解力のステップアップ:説明文で段落ごとの要点をつかみ、物語文で登場人物の気持ちや場面を想像して読む。

- 文章を書く力の向上:段落を使った構成ある文章を書く。接続語や事実と意見の区別にも触れ、論理的な文章表現の基礎を学ぶ。

- 調べ学習と言葉の知識:辞書の使い方を習得し、慣用句・ことわざなど言葉の決まりも学ぶ。毛筆書写の導入で文字を整えて書く技能を磨く。

5・6年:要旨・要約/説明・意見文の構成/資料活用/伝統的な言語文化の入り口

高学年(5~6年生)では、国語学習の集大成として論理的な読み書きや表現力の完成に力を入れます。中学校国語への橋渡しとなる重要な時期であり、扱う文章も課題もさらに高度になります。

読むことでは、文章全体の要旨(ようし)を正確に押さえる読解を行います。要旨とは「筆者がいちばん言いたいこと」で、高学年ではこれを自分で見つけて要約する力を鍛えます。説明文の学習では、段落ごとの要点整理から一歩進んで、各段落の内容の関係(主張と根拠の関係など)を理解し、そこから文章全体の主張を読み取る練習をします。たとえば6年生の説明文教材では、「まず筆者の主張を探そう」という課題が提示され、段落のつながりから筆者の結論を推測するよう指導されます。見つけた主張(要旨)を自分の言葉でまとめ直す、すなわち要約の練習も行います。新聞記事や教科書文章を50~100字程度に縮めて書く課題などを通し、重要なポイントを残して情報を整理する力を伸ばします。この要旨把握・要約の力は、後の中学校の論説文読解で不可欠となる力です。

物語や随筆など文学的な文章でも、主題(しゅだい)や作者の意図を読み取る指導がなされます。5・6年生では、登場人物の心情変化だけでなく作品全体を貫くテーマについて考えさせます。例えば「高瀬舟」(森鷗外の短編)を教材とする場合、主人公の行動から命の尊さという主題を読み取る、といった深い読みが求められます。子どもたちは自分なりの解釈を発表し合い、友達の感じ方との違いを話し合うなど、多面的な鑑賞を経験します。これにより、読み手によって感じ方が異なることに気づき、自分の読みを広げていきます。

書くことでは、論理的な文章と自分の意見を書く文章の双方をしっかり練習します。まず、説明文や報告文の書き方として、序論→本論→結論の構成を意識して書く指導があります。例えば社会科や理科で調べたことを国語の時間に「調べたこと報告文」にまとめる、といった場面です。「何について書くか」(テーマ)、「調べた事実」(資料・データ)、「分かったこと・考えたこと」を整理し、読み手に伝わるよう段落立てして構成します。主張を支える理由や例を挙げること、根拠となる資料を示すことなど、論証のしかたも学びます。この段階では、簡単な引用の方法(文章の一部を「 」で囲み、出典を添える)にも触れ始めます。また、書いた文章を推敲(すいこう)する習慣も重視され、誤字脱字を直すだけでなく「より適切な表現になっているか」を見直す訓練もします。

一方、意見文(主張文)の指導も充実します。例えば「学校行事を良くするアイデア」や「自分が考える○○」など、自分の意見を述べる作文を書かせます。ただし闇雲に書くのではなく、「自分の考え」と「その理由・事例」をセットで書くことを求めます。国語の評価観点ではこれを「事実と感想・意見を区別して書く」と表現します。自分の意見だけでなく具体的なエピソードやデータを交えて説得力を持たせる、といった書き方を先生が指導します。また、友達と文章を読み合い、良いところを見つけて感想を伝え合う活動もあります。他者の書いた文章を読み、学び合うことで文章表現の工夫に気付く狙いです。

話すこと・聞くことの高学年での目玉は、ディベートやグループ討議などの高度な話し合い活動です。6年生では、簡単なディベート(討論)にも挑戦します。例えば「給食の時間を伸ばすべきか?」など賛否が分かれるテーマについて、クラスを二手に分け、肯定側・否定側に分かれて意見を述べ合う活動です。自分と反対意見の友達の話も根拠に注目して聴き、反論を考えるという、高度な聞く・話すスキルを経験します。また、学級会形式でみんなの意見をまとめる練習も続けられます。司会進行役の児童は、議論の流れを見ながら「今出た意見を整理すると…」と要約する役割も担い、全員で合意形成を図ります。このように、高学年では議論の仕方や意見の集約といった社会的スキルも国語の時間で培います。

発表面では、スピーチやプレゼンテーションの機会が増えます。例えば6年生では、自分の調べたことをクラスに向けて発表するプレゼンを行う単元があります。このとき資料(図表や写真)を用意して説明するなど、視覚的情報を組み合わせた発表も経験します。聞き手に分かりやすく伝えるために、ポイントを板書したり絵やグラフを見せたりする工夫を学ぶのも、高学年ならではです。

言語事項の学習では、5・6年生になると難しい語句や文法事項にも踏み込みます。たとえば慣用句(「頭が切れる」「口をそろえる」など)の意味を知って使う学習や、同音異義語・多義語(「橋」と「箸」、「熱い」と「厚い」など)の区別にも触れます。また、語形成(例えば「走る→走っている(進行形)、走られる(受け身)」など動詞の形の変化)について、国文法の初歩的な用語で説明を受けることもあります。敬語についても、高学年で正式に扱います。指導要領では「日常よく使われる敬語を理解し使い慣れること」とされており、尊敬語・謙譲語・丁寧語の敬語の三分類を学び始めます。「先生がいらっしゃる。(尊敬語)」「私が伺う。(謙譲語)」「こんにちは。(丁寧語)」といった例を通して、相手や立場に応じた言葉遣いを練習します。これは中学校での敬語学習への準備となります。

伝統的な言語文化への入り口として、5・6年生では親しみやすい古典に触れます。学習指導要領には「親しみやすい古文や漢文を音読する」「昔の人のものの見方・感じ方を知る」ことが示されています。具体的には、百人一首の和歌を何首か暗唱したり、故事成語(中国古典に由来する言い回し)を学んだりします。教材例としては、6年生で「鳥獣戯画」の絵巻物を鑑賞し、その説明文を読んだり、「竹取物語」の一部分(例えばかぐや姫の昇天シーン)を現代語訳付きで読んだりすることがあります。児童は文語調のリズムに触れ、仮名の歴史(平仮名・片仮名の由来)や漢字の成り立ちについても興味を広げます。これらの活動は本格的な古典学習ではありませんが、「昔の言葉って面白い」「今と違う」という発見をさせ、中学校以降の古典への興味を育てる狙いがあります。

書写(習字)では、5・6年生になると文字のレイアウトや書く速度にも気を配るよう指導が高度化します。硬筆ではノート1ページの中での字配り(字の大きさや余白の取り方)を考えて書くようになります。毛筆では、6年生で半紙全体のバランスを考えて文字を書く練習をします。例えば「友情」「日本」など2文字を書く課題で、2文字の中心線を揃える、上下の間隔をとる等の指導を受けます。また、行書(ぎょうしょ)の基本にも触れ、筆ペン等で少し崩した字を書く練習も行われます(中学校書道への導入)。さらに、「速く書く」練習も課題になります。学年が上がるとノートをとる量も増えるため、丁寧さを保ちつつスピードを上げる訓練として、一種の書き取り競争のような活動をすることもあります。例えば先生が黒板に短い文章を書き、それを時間内に何回正しく書けるか競う等です。硬筆・毛筆の使い分けも身につけ、用途に応じて道具を選ぶ指導(筆ペンやボールペン、サインペンなど)も行われます。

(まとめ:5・6年生では要旨の把握と要約による高度な読解、論理的な文章構成と意見表明の練習を通じて表現力を完成させます。敬語や古典にも入門し、中学国語への橋渡しとなる時期です)

- 要旨と要約:文章全体の要旨(筆者の主張)を読み取り、自分の言葉で短くまとめる力を養う。主題や作者の意図を考えるなど深い読解に挑戦。

- 書く力の仕上げ:序論・本論・結論の構成を意識した説明文や、自分の意見とその根拠を述べる作文を書く。引用や資料活用も交えて論理的に表現。

- 伝統文化と言葉の学び:尊敬語・謙譲語など敬語の種類を学習し、和歌・漢文など昔の言葉に親しむ。漢字1026字を習得し、小学校国語の集大成とする。

中学校の国語(読む・書く・話す聞く・言語事項・伝統文化・書写)

★30秒要約: 中学校国語では、小学校で培った基礎を踏まえて、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の3領域をバランス良く伸ばします。具体的には、論理的な文章(評論・論説)や文芸的な文章(小説・詩)をより深く読み、古文・漢文のごく基本にも触れます。書く力では、論理的な文章構成や資料の引用などを学び、作文やレポートを書く技術を磨きます。話す・聞くでは、討論やスピーチを通じて自分の主張を論理的に伝え、他者の意見を聞いて評価する力を育てます。これらと並行して言語事項(語彙・文法・漢字・敬語)を体系的に学び直し、伝統的な言語文化(和歌・俳句・古典)への理解を深めます。書写では、正しく・整えて・読みやすく、必要に応じて速く書く力を養います。

読む:論理的文章・文学・古典(古文・漢文)の読み方

中学校の「読むこと」では、扱う文章が一段と難しくなり、論理的文章(例えば評論や論説文)と文学的文章(小説や詩など)をバランスよく学習します。加えて、古典(古文・漢文)の初歩的な学習も始まります。

論理的文章の読解では、小学校高学年で身につけた要旨把握の力をさらに発展させ、文章の論理構造を読み解くことが重視されます。例えば新聞の社説や学術的な文章を教材に、主張とそれを支える理由・根拠の関係を図解したりしながら理解します。指導のポイントは、「筆者の主張は何か」「どんな論拠で主張を支えているか」を正確に読み取ることです。具体的には、「まず筆者は〇〇と主張し、その理由として△△を挙げている」というように、文章を論の流れ(ロジック)に沿って要約させます。文章中の接続詞(しかし・つまり・その結果 等)に注目しながら段落間の論理を追う訓練も行います。また、中学生は抽象度の高い文章にも取り組むため、比喩や論証の技法(例:演繹法・帰納法といった言葉も簡単に紹介)について先生が解説することもあります。文章に即して筆者の立場や目的を考察するなど、より批判的・分析的な読解へと進みます。

文学的文章の鑑賞では、小学校までよりも深く作品世界に分け入り、登場人物の内面や作品テーマを読み取ります。中学校の国語教科書には近現代の文学作品の一部が多く掲載されます。例えば宮沢賢治『銀河鉄道の夜』、太宰治『走れメロス』、夏目漱石『こころ』冒頭……といった具合です(学年や採択教材は教科書会社により異なります)。生徒たちはこれらを読み、自分なりの解釈を発表し合います。教師は比喩・象徴など表現技法にも言及し、例えば「走れメロス」における友情の尊さという主題を考えさせたりします。また詩の鑑賞も重視され、中学生では与えられた詩のリズムやイメージを味わい、自分の感じたことをノートに書いたりクラスで共有したりします。これにより、文学を多角的に味わう態度を育てるのです。

古典の読みについては、中学校国語科で新たに加わる重要な要素です。学習指導要領では「古典に親しみ、その言語文化に触れる」ことが掲げられ、各学年で古文や漢文の短い作品が教材として扱われます。例えば1年生では和歌・俳句の単元があり、小学校で暗唱した俳句や和歌を振り返りつつ、新しい作品(松尾芭蕉の俳句など)も学習します。2年生になると、物語文の古典(例えば「枕草子」や「平家物語」の一節)を、現代語訳と照らし合わせながら音読します。3年生では、漢文(中国古典、例えば「論語」や「孫子」の一節)を白文と書き下し文で読み、意味を味わいます。中学校の古典学習は、内容理解よりもまず古典のリズムや表現に親しむことに重点があります。そのため、現代語訳が必ず添えられており、難しい古語は脚注で説明されます。生徒は歴史的仮名遣い(例えば「ゐ」「ゑ」の読み方)や書き下し文のルール(レ点・一二点の存在など)の超基礎も教わり、古典独特の読み方に慣れる訓練をします。古典の背景や文化についても簡単に触れ、例えば「源氏物語」の章の紹介を読んで平安時代の貴族文化に思いを馳せる、といった活動もあります。

こうした古典学習は高校の本格的な古文漢文への導入となるものです。「中学では古典は読むだけ」と言われるように、中学段階では暗唱や書き下しを通じて「古典も日本語の一部なんだ」と実感させることが主眼です。とはいえ最近の中学国語教科書では、1年生の最初に「伝統的な言語文化」の単元を設けて古典に早期から触れさせる構成が多くなっています。例えば一年の一番初めに「古典の音読会」を行い、『雨ニモマケズ』(宮沢賢治の詩。口語文だが文語調)や『竹取物語』冒頭をみんなで読むといった工夫が紹介されています。これにより、生徒が構えずに古典に親しめるよう配慮されています。

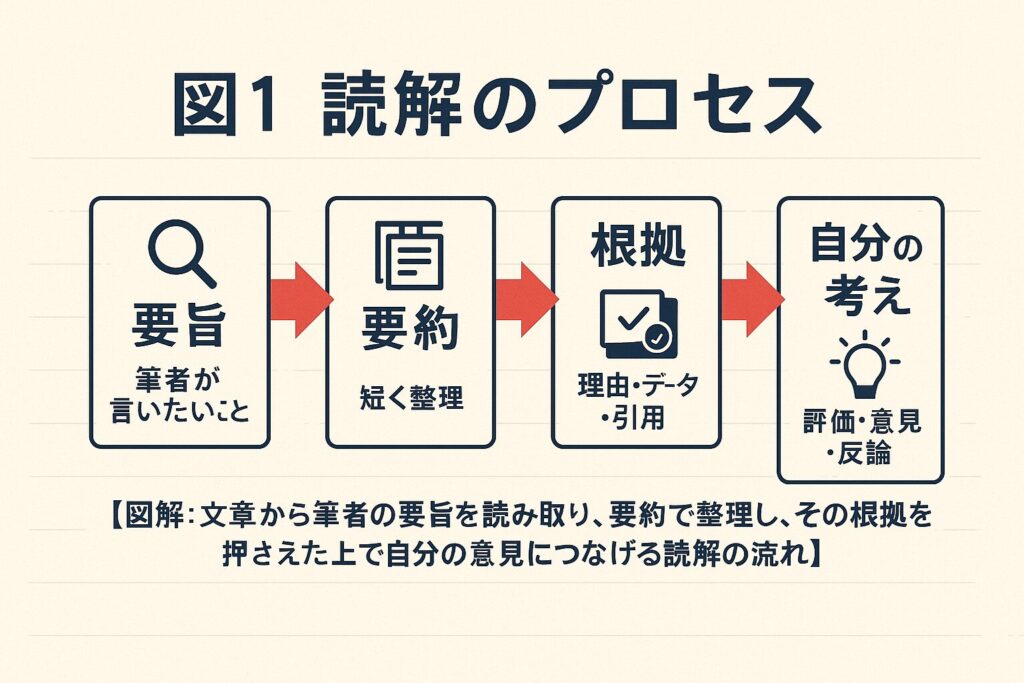

図1 読解のプロセス(要旨→要約→根拠→自分の考え)【図解:文章から筆者の要旨を読み取り、要約で整理し、その根拠を押さえた上で自分の意見につなげる読解の流れ】

(まとめ:中学の読解は論説文の論理構造を分析し、文学作品のテーマを深く考察するレベルに発展。古典(古文・漢文)の初歩にも触れ、伝統的表現への理解を広げます)

- 論説文読解:筆者の主張と論拠を見抜き、文章の構成を論理的に把握する。要旨を正確に読み取り、批判的に検討する姿勢を養う。

- 文学的読解:物語の主題や作者の意図を考え、多様な解釈を議論する。詩の表現を味わい、自分の感じ方を表現する活動を通して鑑賞力を高める。

- 古典の導入:和歌・古文・漢文を音読し、現代語訳で内容をつかむ。歴史的仮名遣いや文語表現に慣れ、古典に対する興味と親しみを育てる。

書く:構成・論証・引用・要旨のまとめ/レポート・作文

中学校の「書くこと」では、小学校で身につけた文章を書く基礎を踏まえ、論理的で説得力のある文章を書く力を養います。具体的には、レポートや意見文などを執筆し、文章の構成力・表現力を高めます。

論理的な文章(レポート・説明文)の指導では、文章全体の構成や段落展開に細かく注意を払います。生徒にはまずアウトライン(文章の骨組み)を作ることが勧められます。例えば「私たちの町の環境問題」というテーマでレポートを書くなら、最初に「現状説明→原因分析→解決策提案」という構成を考えさせます。その上で、各部分に入れる内容(データや事例など)を整理し、余計な脱線をしないよう指導します。見出しをつけて段落ごとの役割を明確にする練習もします。文章を書き始める前に「何を伝えたいか」「どの順で書くか」を計画することを重視し、先生が文章構成表などのワークシートを用意することもあります。

論証(ろんしょう)の技法についても中学生向けに平易に教えます。例えば演繹法(一般論→具体例)と帰納法(具体例→一般論)といった言葉を使わずとも、「はじめに考えを述べ、それを支える例を挙げる書き方」と「いくつかの事実から言えることを最後にまとめる書き方」というように紹介します。また、反論への反駁などもディベート活動と関連づけて触れることがあります。例えば「とはいえ〇〇という意見もあるかもしれませんが、△△の理由で成り立ちません」と書けば説得力が増す、といったテクニックです。もちろん中学生には高度ですが、優秀な生徒はこうした書き方に挑戦したりします。

引用の仕方も正式に学びます。国語科では、他の文章や資料から言葉を借りる際には「 」を付け、出典を明記することを教えます。例えば、社会科で調べた統計データをレポートに載せる際、「環境省『〇〇年版白書』によると…”」のように出典を注記する練習をします。また、本から得た知識を自分の言葉で書くパラフレーズについても、剽窃にならないように指導する場合があります。これらは高校・大学での論文作成にも通じる基礎であり、中学で触れておくことで情報モラルも涵養します。

意見文・主張文の作成も頻繁に行われます。中学生になると社会や人生に対する意見も出てくる時期です。例えば「インターネットと私たちの生活」というテーマで、自分の立場を明確にして文章を書く、といった課題が与えられます。ここでは主張(自分の意見)を明確にし、必ず根拠となる理由や具体例を示して書くことが求められます。先生は「意見+例えば…」という形で段落を構成する例を示し、各段落が主張を支える役割を果たすよう書くよう指導します。反対の立場にも触れつつ自分の意見を述べるといった、ワンランク上の書き方にも挑戦させます。

文章表現では、適切な語彙選択や文体にも注意が払われます。敬体(ですます調)と常体(だである調)の統一、、一文を長くしすぎない(適度な句点を打つ)ことなど、読みやすい文章を書くコツを学びます。誤用しやすい言葉(例:「全然~ない」の使い方等)の指摘も行われ、より正確な日本語表現力を磨きます。国語科ではこのような文章表現の推敲にも時間をかけます。自分の書いた作文を数日置いてから読み返し、不要な重複表現やあいまいな言い回しを直す訓練をすることもあります。「~と思います。」が連続していたら語尾を変える、など具体的に教えていきます。

鑑賞文や感想文の書き方も学びます。文学作品を読んだ感想を書く場合、小学校までは「心に残った場面を挙げて感想を」程度でしたが、中学では批評的な視点を加えるよう促します。例えば「作者はこの作品で何を訴えたかったか、自分はそれをどう受け止めたか」を書くよう指導し、単なるあらすじ紹介で終わらない感想文に導きます。

要約の技能も引き続き訓練します。実は高校入試や定期テストでは文章の要約問題が頻出です。中学生は長めの文章を読んで50~120字程度でまとめる力を求められます。授業でも、例えば教科書論説文を読んで段落構成メモを作り、それを基に要旨を一文で書くといった練習をします。また、情報の取捨選択能力を養うため、新聞記事を100字要約する宿題なども課されることがあります。このような要約トレーニングにより、読解力と書く力の両方を高めます。

敬語の体系(尊敬語・謙譲語・丁寧語)の関係【敬語は尊敬語(相手を高める表現)・謙譲語(自分をへりくだる表現)・丁寧語(です・ます等の丁寧な言い方)の3種類に分類される。尊敬語と謙譲語は主に動詞に用いられ、「行く」の尊敬語=「いらっしゃる」、謙譲語=「参る」などの形になる】

(まとめ:中学の「書くこと」は論理的な文章と意見表明を磨く時期。構成を考え、根拠を示し、敬語など適切な語法で表現することを学び、文章の完成度を高めます)

- 構成のある文章:序論・本論・結論を意識したレポートや説明文を書く。段落ごとに役割を持たせ、論の流れが通るよう推敲する。

- 主張と根拠:自分の意見を書く作文では、主張+理由+具体例の構成で説得力を持たせる。反対意見にも触れつつ、自分の立場を明確に述べる練習。

- 文章表現の高度化:引用の仕方や敬語の使い方を学び、文体を統一して書く。冗長表現を避け、的確な語彙で表現する力を養う。要約練習を通じて要点をまとめる技能も伸ばす。

話す・聞く:議論・スピーチ・情報の要約と評価

中学校の「話すこと・聞くこと」では、対話力や討論力が本格的に鍛えられます。小学校で身につけた発表や話し合いの基礎を踏まえ、目的に応じた話し方や的確な聞き取りを発展させます。

ディスカッション(話し合い活動)は、中学ではより高度な形式で行われます。代表的なのがディベート(討論)です。例えば国語の授業で「制服は必要か」などのテーマを設定し、肯定・否定の2つの立場に分かれて討論します。生徒は自分の役割(立論、反論、最終弁論など)を担い、決められた時間内で意見を述べ合います。相手側の主張を論理的に聞き取り、その弱点を突く反論を考えるといった、聞く・話すの高度なスキルが要求されます。これは国語科だけでなく総合学習などでも行われることがありますが、国語科では言葉の使い方や論の構成に特に注目して指導します。討論後には「相手の意見のどこに説得力があったか」「自分の議論の弱点は何だったか」を振り返り、議論の進め方をメタ認知する活動も行われます。

ディスカッション形式でなくとも、グループ協議や班学習は頻繁に行われます。例えば文学作品の解釈について4人グループで意見交換し、一つの結論やまとめを出す活動などがあります。その際、記録係やタイムキーパーなど役割を決め、円滑に話し合う工夫も生徒自身で行います。教師は「互いの意見をよく聞き、まとめ役を助けよう」といった声かけをし、協調的な話し合いのスキルを育てます。中学生になると意見が対立することもしばしばですが、その中で相手を尊重しつつ自分の意見を主張する態度を学びます。

スピーチ(口頭発表)の場面もより洗練されます。例えば「私の尊敬する人」という題で3分間スピーチを行う場合、小学校なら自由に話すだけでしたが、中学では構成(起承転結)を考え、聴衆を意識した工夫を凝らすことが求められます。話の導入で注目を引くエピソードを入れたり、結論部分でメッセージを明確に述べたりする練習をします。また、話す速さ・声の大きさ・視線などノンバーバルな要素についても、互いにフィードバックをします。教師はビデオ録画するなどして、生徒自身が自分の話し方を客観的に見直せるようにすることもあります。

聞くことの指導では、ただ黙って聞くのではなく「積極的に聞き取る」姿勢が強調されます。例えば友達のスピーチを聞いた後、要点メモをもとに質問を考えて尋ねる活動が行われます。相手の話のどこが分かりにくかったか、もっと知りたい点は何かを考えながら聞く訓練です。これにより、聞きながら考える力が付きます。また、情報を聞き取って要約する練習もします。先生が5分ほどの文章(ニュース原稿など)を読み、それを生徒がメモを取りつつ聞き、50字程度でまとめる――といった練習問題が教材にあります。定期テストでも聞き取り問題が出ることがあり、放送を一回聴いてメモを基に要約を書く形式が見られます。

討論を聞く際の評価力も育てます。例えばクラス討論で第三者的立場の生徒を設け、その生徒は「誰の意見が説得力があったか」「議論の流れは適切だったか」をノートに書き、最後に講評します。これにより、単に自分が話す・聞くだけでなく、話し合い全体を見る力が養われます。

中学国語では発表したり聞いたりした内容の評価もテーマになります。学習指導要領は「話し合いを通して自分の考えをまとめる」ことを求めています。そのため、生徒同士で「今の意見にはこういう良い点があった」「こちらの考えも参考になる」といった相互評価の発言を引き出し、議論を深めることが目標です。簡単に言えば、「ただ主張を言いっぱなしにしないで、人の意見を聞いて考えを修正したり広げたりする」という態度を育てるわけです。

このように、中学校では高度なコミュニケーション能力が国語科でも重視されます。現代社会に必要な論理的な話し方・聞き方を、教室での討論やスピーチ実践を通じて身につけるのです。

(まとめ:中学の話す・聞く指導は討論・協議など高度な言語活動が中心。自分の主張を論理立てて話し、他者の意見を評価・要約しながら聞く力を鍛えます)

- 討論力:肯定・否定に分かれてディベートし、論理的に主張・反論する。議論の流れを把握し、建設的にまとめるスキルを養う。

- スピーチ力:目的や聞き手に応じて話の構成や表現を工夫し、説得力のある発表を行う。声量や視線にも注意し、効果的に伝える話し方を身につける。

- 傾聴と要約:相手の話を積極的に聞き、要点をメモして質問したり要約したりする。他者の意見を踏まえて自分の考えを深める聞き手の姿勢を育成する。

言語事項:語彙・文法・敬語・漢字(辞書・コーパス的活用も)

「言語事項」とは、語彙・文法・漢字・言葉のきまりなど、言語そのものに関する知識のことです。中学校国語では、この言語事項を系統立てて学び直し、より深い理解を目指します。小学校での学びを踏まえつつ、細かな文法用語や文章構造の知識、漢字の総まとめなどを行います。

語彙(ボキャブラリー)については、中学校3年間で相当数の新出語が教科書に出てきます。国語科ではそれらを単に覚えるだけでなく、類義語・対義語との関係や、語源などにも触れて理解を深めます。例えば「勇敢」という言葉が出てきたら、「勇ましい(類義)」「臆病(対義)」など関連語も合わせて紹介し、ニュアンスの違いを感じ取らせます。また、四字熟語や慣用句も中学で数多く学びます。「五里霧中」「的を射る」といった表現を国語の問題集などで覚え、日常での使用例を考えるなど実践的に学習します。これらは高校入試でも頻出のため、学校の先生も力を入れる部分です。さらに、カタカナ語(外来語)の扱いも増えます。現代文教材には「アイデンティティ」「グローバル化」といったカタカナ語が登場するため、それらの正確な意味や由来(どの言語から来たか)を調べる活動もあります。

文法の学習は、中学国語で避けて通れない重要単元です。具体的には「用言」「助動詞」「助詞」などの品詞分類を系統的に学びます。例えば1年生では品詞の基本(名詞・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・連体詞・接続詞・感動詞・助詞・助動詞)の分類表を暗記し、自分で文を品詞分解する練習をします。2年生では活用(例えば動詞の五段活用・上一段活用など)や活用形(未然形・連用形・終止形…)を習得します。3年生では敬語や仮定法など、より発展的な文法事項を扱います。特に助動詞(れる・られる・たい・そうだ 等)の用法整理や、尊敬語・謙譲語の文法的成り立ち(「~せらる」は尊敬の助動詞など)も教科書で触れます。文法の授業は地味になりがちですが、教師はグループで文を分類させて競争するゲームを取り入れるなど、興味を持たせる工夫をします。なお、中学校国語文法は高校での国語にも直結する内容です。とくに助詞の用法(「は」と「が」の違い、「に」と「へ」の違い 等)などは生徒がつまずきやすいため、例文を多く示して丁寧に指導します。

漢字の学習は、小学校で1026字を習い終えていますが、中学校では、小学校の学年別漢字に加えて常用漢字のうち300~400字程度を「読む」(1年)、また学年別漢字のうち約900字を「書く」(1年)など、学年段階に応じて読む・書く力を高めます。学習指導要領上、中学校で習うべき漢字を書く字数は明示されていません。しかし、中学3年間で教科書や副読本を通じて常用漢字全2136字に一通り出会うよう設計されています。例えば中1で「塀」や「柳」など小学校で習っていない漢字が教科書本文に出てきたら、その都度読み方を教わり、ノートに練習します。漢字テストも定期的に行われ、習熟度を測ります。中学校では特に読みに重点が置かれます。入試では難読漢字の読み問題が出るため、「小学校では習わなかった読み」を多く練習します(例:「一段落(いちだんらく)」などの熟語の特殊な読み)。書きについては、小学校で学んだ漢字のおさらいが主です。ただし、部首が複雑な漢字(「欄」「麓」など)は、中学で新たに書けるよう指導する場合もあります。教科書巻末などに「中学校で習得したい漢字」が掲載されており、それに沿って漢字指導計画を組む先生もいます。

敬語の指導は中学国語で非常に重視されます。小学校高学年で基本は学びましたが、中学では敬語の分類(尊敬語・謙譲語I・謙譲語II・丁寧語・美化語等)を明確に整理します。例えば国語の授業で敬語一覧表を配り、「「言う」の尊敬語は「おっしゃる」、謙譲語は「申す(申し上げる)」」など主要な敬語動詞を暗記させます。その上で、敬語を正しく使う練習としてロールプレイも行われます。先生と生徒で店員と客の会話を演じ、「いらっしゃいませ」「こちらへどうぞ」など適切な敬語表現を使えるか試します。生徒同士で敬語クイズを出し合う活動(例:「先生にペンを借りるとき、何と言う?」正解:「お借りしてもよろしいでしょうか」)も取り入れられます。敬語は社会に出てから直接役立つスキルでもあるため、国語科ではできるだけ実践的に教える傾向があります。

辞書や資料の活用も引き続き奨励されます。国語辞典だけでなく、漢和辞典や古語辞典の使い方も中学で教わります。例えば漢文の授業前に漢和辞典引き大会をして、部首索引から漢字を探す練習をしたりします。また、インターネットでの調べ方も学習することがあります。レポート作成では図書館の本だけでなくウェブ情報も使うため、信頼できる情報か見極める視点について先生が注意喚起したりします。さらに発展的には、コーパス(言語データベース)の簡単な活用も話題になることがあります。例えば教師が「現代では『全然~ない』以外に『全然大丈夫』のような使い方も広まっている」と紹介し、国立国語研究所のネットコーパスで用例検索して見せる、などの授業も模索されています。これはまだ一部ですが、最新の言語研究にも触れさせる試みです。

(まとめ:中学の言語事項では語彙・文法・漢字・敬語を体系的に整理し、言葉の力を底上げします。品詞や活用など文法知識を深め、残りの常用漢字も読めるようにし、敬語表現を実践的に身につけます)

- 文法の系統学習:品詞分類や活用形、助詞・助動詞の用法など、日本語文法の基礎を体系立てて学ぶ。文の構造を理解し、正しい言葉遣いの土台を固める。

- 漢字・語彙の充実:常用漢字の音訓を含めた読み書きを完成させ、四字熟語や慣用句など高等語彙も習得する。辞書や漢和辞典を活用し、自主的に語彙力を増強。

- 敬語と言葉のきまり:尊敬語・謙譲語・丁寧語の使い分けを習得し、場面に応じた適切な言葉遣いができるようにする。言葉の由来や変遷にも触れ、言語への理解を深める。

伝統的な言語文化:和歌・俳句・古文に親しむ(中学古典の位置づけ)

中学校国語科では、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」という領域が設けられており、日本の伝統的な言語文化に引き続き親しむことが重視されています。これは小学校に新設された領域を受けて、中学校でも古典への親しみを深めていこうというものです。

具体的な学習内容としては、和歌・俳句・連歌・狂言など、古くから伝わる言語文化に関する教材が教科書に配置されています。例えば1年生の最初の単元で「和歌の世界を楽しもう」という内容があり、五七五七七の和歌のリズムを声に出して味わいます。百人一首の中から数首を暗唱したり、自分で5・7・5・7・7のリズムでオリジナルの歌を作ってみたりする活動もあります。俳句についても、小学校で季語などの基礎を学んでいますが、中学ではさらに有名俳人の句を鑑賞し、その情景をクラスで共有したり、簡単な句会(みんなで俳句を作り合う遊び)を開いたりすることもあります。

古文については、国語教科書の「伝統的な言語文化」の単元で物語や随筆の一節を扱います。例えば「竹取物語」の出だし「今は昔、竹取の翁といふ者ありけり…」を原文で読み下し、現代語訳を確認する、といった学習です。3年生では「徒然草」や「平家物語(祇園精舎の鐘の声)」など、文学史上重要な作品の冒頭部分が教材になっていることが多いです。生徒はそれらを音読・暗唱し、当時の文化背景の解説を聞いてイメージを膨らませます。漢文の基礎(返り点の読み方など)にも触れますが、実際の内容理解はごく簡単なものです。例えば「論語」の有名な章句「学而時習之 不亦説乎(学びて時にこれを習う、また説(よろこ)ばしからずや)」を読み、その意味「学んだことを必要なときに実践するのはなんと喜ばしいことか」を知る程度です。重要なのは、古典も現代につながる人間の思いや知恵を伝えていると感じ取ることです。教師は現代の生活と古典の内容を関連づけ、「昔の人も今の私たちと同じように悩んだり喜んだりしていた」といった視点で教えるよう努めます。

こうした伝統文化の学習では、創作や体験を通じて理解を深めることもあります。たとえば俳句なら実際に俳句を作ってみる、狂言なら簡単な台詞を覚えて演じてみる(「附子(ぶす)」という狂言の笑いの場面をペアで演じる等)といった活動です。地域によっては郷土の伝承(方言の昔話や民謡の歌詞)を取り入れる学校もあります。生徒にとって伝統文化は一見縁遠いものですが、実際にやってみることで興味が湧き、授業が盛り上がることも多いです。

中学校段階では、古典文法の詳しい解説などはせず、とにかく「慣れる」ことを目標にしています。古典のリズムに慣れ、古い言葉遣いにも「なんとなく意味がわかる」「美しいと感じる」と思えること。それが高校で本格的に古典を学ぶ際の大きな助けとなるからです。高校の古文・漢文は文法や読解が難しく、苦手意識を持つ生徒も少なくありません。そこで、中学のうちに「古典は怖くない。実は面白い」というポジティブな印象を与えることが肝心なのですt。文部科学省も伝統文化教育の充実を図っており、中学教科書は軒並み冒頭に伝統文化単元を配置するなどの工夫を凝らしています。

古典学習の道しるべ(小→中の接続)【小学校で昔話や和歌の音読・暗唱を楽しみ、中学校で古典の原文に触れて現代とのつながりに気づく。例:小4で百人一首に親しみ、中1で俳句・和歌を自分でも作り、中3で『平家物語』冒頭を音読し、高校古典へスムーズに接続するイメージ】

(まとめ:伝統的な言語文化の学習では古典の音読や作品鑑賞を通じて、昔の言葉に親しみを持ちます。和歌・俳句・物語・漢文のエッセンスを味わい、日本語文化の奥深さを感じ取ることが狙いです)

- 古典作品の鑑賞:『竹取物語』『徒然草』『論語』などの一節を原文で読んで、当時の文化や思想に触れる。現代語訳と併せて内容を理解し、古典のエッセンスを味わう。

- 伝統表現の体験:和歌や俳句を暗唱・創作したり、狂言の一場面を演じたりすることで、日本の伝統的表現に親しむ。古典のリズムや言い回しに慣れ、楽しむ態度を養う。

- 高校古典への布石:中学で古典にポジティブな印象を持つことで、高校での本格的古典学習へのスムーズな接続を図る。古典も自分たちの言葉のルーツであることを実感する。

書写:中学校における書写のねらい(硬筆・毛筆の基礎)

中学校の書写(習字)は、小学校で習った文字を正しく整えて書く力をさらに洗練させ、実用の筆記技能へとつなげることが目標です。小学校では丁寧に美しく書くことが中心でしたが、中学では美しさ+速さ+実用性がキーワードになります。

授業では、毛筆・硬筆ともにお手本を使った練習は続きますが、文字の大きさやバランス、書くスピードにも意識を向けます。例えば硬筆では、ノートに文章を書く際に均等な字の大きさで読みやすい字間を保つ練習をします。また、「急いで書いても崩れない字」を目指し、制限時間内に文章を書いてみる練習なども取り入れます。毛筆では、楷書だけでなく行書(楷書を少し崩した連続した書体)の基本にも触れます。3年生では希望者に硬筆書写検定や毛筆検定の初級レベルに挑戦させる学校もあります。

書写の評価観点としては、「正しく(誤字がない)」「整って(バランスよく)」「早く書ける」ことが挙げられます。特に中学生ではノート筆記量も多くなるため、「板書を早くかつ丁寧に写す」力が実用上必要です。先生も「ノートは後で自分が読み返せるような字でとりましょう」と指導します。この実用書写力こそ中学書写の大きな目標です。実際、学習指導要領解説でも「文字を正しく整えて読みやすく(中学校ではそれに加えて速く)書く能力の育成」が示されています。

毛筆については、週に1度程度、美術や技術科の先生が担当することもあります。中学毛筆の教材には、例えば「自然」という二字熟語や、「飛躍」というような力強い語句が選ばれます。筆運びの緩急(はねる部分は素早く、止める部分はじっくり等)や、点画の連続性(行書では筆を離さず続ける)といった高度な技法にも触れ、単なる清書だけでなく書作品としての表現も楽しむ余地があります。書写展など学校行事で作品制作することもあり、中学生らしいダイナミックな書を体験します。

総じて、中学校書写は、日常生活に生きる文字の書き方を追求します。ボールペンで履歴書を書く、黒板に字を書く、掲示物の見出しを書く、といった将来の場面を見据え、読みやすく迅速な筆記を目指します。同時に、硬筆・毛筆を通じて文字文化の大切さを再認識する機会ともなります。漢字仮名交じり文を自分で書く作業を通じて、手書き文字の良さや伝わる文字への意識を高め、人に何かを伝える際の文字の役割を理解するのです。

(まとめ:中学書写は読みやすさと速さを備えた実用的な筆記力を養うことが目標。硬筆ではノート筆記や書類記入に耐える整った文字を、毛筆では基本を踏まえた上で少し崩した行書などにも親しみます)

- 整った文字を実用速度で:小学校で習得した綺麗な文字を、中学ではスピードを意識して書く練習をする。ノート書きでの字間・改行のバランスも学ぶ。

- 行書など表現の幅:楷書だけでなく、行書の基本や連綿(れんめん)の書きぶりも体験し、筆記体としての漢字の書き方を知る。硬筆でもペン習字的な崩し字に触れる。

- 文字文化への理解:手書きで書くことの意味(思いが伝わる文字の工夫)を考え、書写技能を日常生活に生かす視点を身につける。読み手を意識した書字を実践する。

勉強のコツ(読解メモ/要約術/語彙・漢字の増やし方/音読・書写の活かし方)

★30秒要約: 国語の力を伸ばすには、日々の学習習慣とちょっとした工夫が大切です。まず、読解力アップにはメモをとりながら読むことを心がけましょう。文章を段落ごとに区切り、要点に線を引いたり書き出したりすると、頭の中が整理されます。また、要約の練習も効果的です。新聞記事や教科書本文を一言でまとめる練習をすると、重要なポイントをつかむ力が養われます。語彙や漢字は、辞書を引いたり言い換え語を考えたりしてコツコツ増やしましょう。わからない言葉はすぐ辞書で調べ、家庭でも類義語ゲームなどで楽しみながら語彙力を伸ばせます。音読は手軽で効果抜群の勉強法です。声に出して読むことで内容理解が深まり、語彙や表現も身につきます。さらに、書写(硬筆・毛筆)の練習を通じて集中力が高まり、漢字の記憶定着にも役立ちます。以下に具体的なコツを紹介します。

読解力を伸ばすコツ:メモ&要約

文章を読むのが苦手という人は、読むときに鉛筆やペンを手に持つ習慣をつけましょう。つまり、「ながら読み」です。具体的には、段落ごとに要点のメモを書く方法がおすすめです。例えば説明文を読む際、各段落の終わりに「要するに?」と自分に問いかけ、その段落の要点を短く書き出してみます。こうすると、全体の内容が把握しやすくなり、読み飛ばしも防げます。

また、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識して読むのも効果的です。文章を読みながら、「これはいつの話?」「なぜこうなった?」と自問し、キーワードに線を引いていきます。特に物語文では登場人物・場所・出来事などに丸をつけ、説明文では接続詞や指示語(それ、この、など)に印をつけると、文章の論理展開が見えやすくなります。

要約の練習は読解力アップの王道です。新聞や教科書の文章を読んだら、一言で要約する習慣をつけましょう。例えば一記事読んだら、「結局何が言いたい記事だったのか」を自分なりに50字程度にまとめてみます。最初は難しいですが、重要なキーワードを拾い出すことから始めるとコツが掴めます。ニュース記事ならリード文(冒頭のまとめ部分)に重要情報が詰まっている場合が多いので、まずリード文に注目するのも良いでしょう。要約は一朝一夕には上達しませんが、継続は力です。週に1回でもいいので新聞記事や評論文の要約を書いてみると、段々と文章の論旨を捉えるスピードが上がり、テストの長文読解も早く解けるようになります。

読書中に線を引くのも有効ですが、だらだら引きすぎないことがポイントです。「ここ大事!」と思った箇所だけにアンダーラインを引き、読み終わったあとそこだけ再チェックします。蛍光ペンで色分けする人もいますが、色は2色まで(例えば主張に赤、根拠に青)などルールを決めて使うと見返しやすいです。

読書ノートを作るのもおすすめです。読んだ本や文章について、タイトル・内容のあらすじ・心に残った点などを書き留めておくと、読解力と同時に表現力も伸びます。自分の言葉で要約を書いたり感想を書くことで、「得た情報を噛み砕き、自分の言葉でまとめる」訓練になります。実際、読書ノートを付けている人は読解問題でも要点を捉えるのが上手だという声があります。

語彙・漢字を増やすコツ:辞書・反復・語源探し

語彙力をつけるには、やはり読書が一番ですが、加えて辞書を引く習慣が重要です。わからない言葉が出てきたら、その場でスマホではなく紙の国語辞典を引いてみましょう。手を動かして調べることで記憶にも残りやすくなります。「すぐに辞書を引くなんてめんどう…」と思うかもしれませんが、実は辞書にはその言葉の類義語・反意語も載っていたり、語源が書いてあったりするので、引くたびに+αの知識がつきます。例えば「勇敢」を引くと「度胸がある様子」「⇔臆病」とあり、「なるほど“臆病”の反対なんだ」と理解できます。

家庭ではぜひリビングに辞書を一冊置いておきましょう。親御さんも一緒に「これどういう意味かな?」と調べる姿を見せると、子どもも辞書を身近に感じます。最近は子ども向け国語辞典も充実しており、イラスト入りで楽しく引けるものがあります。そういった辞書を活用するのも手です。さらに、家族でできる語彙アップゲームとして、類義語しりとりがあります。例えば「大きい」の類義語「でかい」「巨大な」…などできるだけ出し合う遊びです。楽しみながら語彙が増えます。

漢字の習得には反復練習がどうしても必要です。書いて覚えるのは古典的ですが、効果的な書き方があります。一度に大量にやろうとせず、毎日少しずつがコツです。例えば漢字ドリルで1日5字ずつ、新出漢字を練習する習慣をつけましょう。「一画一画」「とめ・はね・はらい」を意識して丁寧に書くことで、字形が安定します。雑に100回書くより、正しい字形で5回書く方が身につくものです。書いた後は、自分でテストするのも効果的です。ノートに練習した漢字を隠して書けるか試し、間違えたものに印を付けてまた練習します。自己採点が苦手な場合は、保護者の方に丸つけをしてもらうと良いでしょう。自分でやると間違いを見落としがちなので、人にチェックしてもらうことで正確に覚えられます。

漢字は成り立ちや部首に注目すると覚えやすいこともあります。例えば「轟」という字は車が三つ並んでできており、「とどろき」と読みます。こうしたエピソードを国語辞典や漢和辞典で調べると、記憶に残ります。また、音読みが共通する漢字グループ(例:「ショウ」で始まる漢字群など)をまとめて覚える方法もあります。ただ闇雲に書くより、関連づけて覚える方が効率的です。

中学生には、漢字検定への挑戦も良い刺激になります。3年生までに漢検3級(中学卒業レベル)取得を目標にすると、計画的に漢字を復習できます。問題集を解く過程で四字熟語や当て字にも強くなり、一石二鳥です。

音読&書写の活用:脳をフル回転させるトレーニング

音読は国語力アップの原点とも言える方法です。文章を声に出すことで、黙読では流してしまう細かい言い回しや文と文のつながりに気づくことができます。実際、音読を習慣にしている子は黙読時もリズムよく内容を追えるようになり、理解度が格段に上がるという研究結果もあります。音読の効果はそれだけではありません。脳科学的にも、視覚(文字を見る)・聴覚(自分の声を聞く)・発声運動の3つを同時に使う音読は脳をフル活用するため、記憶力や集中力も高まります。例えば英語の長文でも音読した方が覚えやすいという経験はありませんか?国語でも同じで、音読すると内容が記憶に残りやすいのです。

おすすめは、教科書本文の音読復唱です。授業で読んだ文章を家に帰ってからもう一度声に出して読んでみる。これだけで理解の定着が違います。特に物語文や詩は、声に出すことで情景が浮かび、作者の意図を感じやすくなるものです。説明文でも、重要部分を音読すれば要点を整理しやすくなります。親御さんがいる前で1分スピーチのつもりで音読発表するのも効果的です。少し緊張感を持って読むことで、より丁寧に文章を味わうことができます。

書写(習字・硬筆)も勉強の「縁の下の力持ち」です。一見国語の読解とは関係なさそうですが、字を書く訓練は集中力や注意力を養い、結果として国語力向上をサポートします。例えば、ノートを丁寧に清書する習慣があると、自然と文章の構造や文と文のつながりに意識が向きます。「ここで一段下げよう」「この言葉は漢字だった」と考えながらノートを書くのは、まさに文章を理解していないとできない作業です。

また、きれいな字を書けるようになるとテストでも有利です。漢字の止めハネを正確に書ければ書き取り問題の減点が防げますし、記述答案が読みやすければ採点者にも伝わりやすいです。ですから、日頃から一画ずつ意識して書く癖をつけ、乱雑な字を書き直す気概を持ちましょう。これはすぐに効果が出るものではありませんが、続ければ確実に上達します。とめ・はね・はらいなどを大事に書くと、自然と漢字の形も頭に残るので記憶の助けにもなります。

もし字を書くのが嫌いでなければ、日記を書く習慣もおすすめです。今日あった出来事を3行でも書けば、表現力と文章力のトレーニングになります。何より、自分の考えや気持ちを言葉にする練習は国語科の要です。最初は箇条書きでもOKなので、ぜひ続けてみてください。

最後に、勉強のコツとは少し離れますが、国語を好きになる工夫も大切です。例えば本屋で自分の興味のある分野(歴史の本や科学の本でも構いません)の読み物を選んで読んでみる。お気に入りの作家やジャンルを見つけると、語彙も表現もどんどん吸収できます。また、わからないことを放置しないのも大事です。文章で引っかかった箇所は、先生や親、友人に尋ねたりネットで調べたりして解決しましょう。その一つ一つが糧となり、国語力の向上につながります。

(チェックポイント:国語力アップには日々の工夫が重要!)

- 読解メモ:文章を段落ごとに要点メモする習慣で、内容把握が確実に。5W1Hを意識してキーワードに注目しよう。

- 要約トレーニング:読んだ内容を一言でまとめる練習を継続すると、文章の主旨をつかむ力が向上。新聞記事の100字要約などがおすすめ。

- 語彙と漢字:辞書を活用し、わからない言葉はすぐ調べる。漢字は毎日少しずつ反復練習し、基本を意識して書く。ゲーム感覚で家族と類義語クイズも◎。

- 音読&書写:音読で理解を深め、語彙・表現力も体感的に吸収。丁寧な手書き習慣で集中力UP&字形記憶が定着し、テストでも有利になる。

テスト&入試に効く!頻出テーマとミニ問題(国語版)

★30秒要約: 国語のテストや高校入試では、読解問題と知識問題の両方が出題されます。読解では要旨・主題の把握、要約、心情読み取り、表現技法などが頻出です。記述式で「筆者の主張は何か」「登場人物の気持ちを〇字以内で書け」と問われることが多いので、日頃から自分の言葉で説明する練習が大事です。また漢字の読み書き、語句の意味、文法(品詞や敬語)など知識分野もよく出ます。敬語の種類や俳句・短歌の季語、接続語の働き、古典の基本語(例えば助動詞「~けり」の意味)なども問われます。ここでは、頻出テーマを押さえたミニ問題を10問用意しました。実力試しに解いてみましょう。

よく出るテーマ

- 要旨・主題:文章全体の要旨(筆者の言いたいこと)や物語の主題を問う問題。【例】「この文章の要旨を〇字以内でまとめよ」「作品のテーマは何か」。

- 要約:段落や全文の要約を記述する問題。【例】「第2段落の内容を簡潔にまとめなさい」。

- 心情読み取り:登場人物の気持ちや筆者の心情を読み取る問題。【例】「『彼は空を見上げた』とありますが、この時の彼の気持ちを表す最も適切なものを選びなさい」。

- 表現技法:比喩・擬人法・体言止めなどの効果を問う問題。【例】「第3段落に使われている表現技法は何か」「なぜ筆者はここで比喩を用いたか」。

- 接続語・指示語:文と文の論理関係を問う問題。【例】「空欄に入る適切な接続語を選べ」「『それ』が指す内容を抜き出せ」。

- 漢字:読み書き両方。特に読み問題は難読が出る。【例】「次の漢字の読みを書け(例:情緒→じょうちょ)」、書き問題では同音異義語区別も。【例】「カンシン(感心/関心)しているの漢字を書け」。

- 語句の意味:本文中の言葉の意味、または類義語・対義語。【例】「『唐突』に近い意味を持つ語を次から選べ」「『一朝一夕』の意味として正しいものを選べ」。

- 敬語:尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別や適切な敬語表現。【例】「先生に対する言い方として正しいものを選べ(例:お見せする/ご覧になる 等)」。

- 文法:品詞分解、活用形、指示語の指す内容、文学史の知識など。【例】「『書かれる』の文法的名称(受身の助動詞の連用形 など)を書け」「『はたらけど はたらけど』の作者は誰か(石川啄木)」。

ミニ問題(10問)

それでは、頻出テーマを網羅した10問にチャレンジしてみましょう。

Q1. 次の文章の要旨(筆者が言いたいこと)を20字程度で答えなさい。

「情報化社会では、人々は容易に繋がれるようになった。しかしその一方で、生身の人間同士の直接の関わりが希薄になっている。そのバランスをどう取るかが、現代の課題である。」

Q2. 「要旨」と似ているが意味の異なる語として「主題」があります。要旨と主題は何が違うか、簡潔に説明しなさい。

Q3. 敬語について問います。「先生に本を借りるとき」のお願い表現として正しいものを次から選び、その理由を簡単に説明しなさい。

(ア)「その本、お貸しになってください。」

(イ)「その本、お借りしてよろしいでしょうか。」

(ウ)「その本、貸してくださいますか。」

Q4. 俳句・短歌の形式について問います。それぞれの音の並び(定型)は何音何音でしょうか。

- 俳句:__音・__音・__音

- 短歌:__音・__音・__音・__音・__音

Q5. 次の漢字は小学校では習わないため中学校以降で学ぶ読みです。それぞれ読み仮名を書きなさい。

(1) 情緒 (2) 憂鬱 (3) 山荘 (4) 凡例 (5) 懐(かい)古趣味

Q6. 接続語の働きについて問います。「しかし・だが」などは前後をつなぐ語です。次の空欄に適切な接続語を入れなさい。

「彼は努力した。( )、目標を達成することはできなかった。」

Q7. 次の古語の助動詞の意味を答えなさい。

(1) 「~けり」 …… 例:「昔々、おじいさんとおばあさんが住んでおったそうじゃ。」

(2) 「~ず」 …… 例:「何も食べぬまま学校へ行った。」

Q8. 次の文の指示語「それ」は具体的に何を指していますか。文章中から抜き出しなさい。

「鉄腕アトムが初放映されたのは1963年。それから60年もの間、日本のアニメは世界中の子供たちを魅了してきた。」

Q9. 要約問題です。次の文章を読み、「何について述べた文か(主題)」と「筆者の主張」をそれぞれ15字以内でまとめて答えなさい。

「日本語には様々な方言がある。方言は時に意思疎通の障害になると考えられ、公的な場では標準語が求められる傾向があった。しかし、方言にはその土地ならではの文化や人情が宿っている。私はむしろ方言を積極的に保存し、後世に伝えていくべきだと思う。」

Q10. 次の敬語表現の種類(尊敬語・謙譲語・丁寧語)を答えなさい。

(1) 「社長がお見えになりました。」

(2) 「私が企画書を拝見しました。」

(3) 「では、失礼します。」

(解答) ※各設問の解説も併せて示します。

A1. 要旨:「ネット社会の利便性と人間関係希薄化の両面性が課題である」(21字)

(解説:文章全体で筆者が言いたいのは、「情報化社会は便利だが人間関係が希薄になる、そのバランス調整が課題」という点です。20字程度でまとめると上記のようになります。)

A2. 要旨=文章全体の内容(論旨)の要点。 主題=作品全体を通して表現された中心的な意味・テーマ。

(解説:「要旨」は主に論説文で使われ、筆者の主張や論の結論部分を指します。「主題」は主に物語や詩で使われ、その作品が最終的に伝えるテーマ(人生とは~、自然の美しさ 等)を指します。簡単に言えば、「要旨」は言いたいこと、「主題」は作品のテーマです。)

A3. 正解:(イ) 「その本、お借りしてよろしいでしょうか。」(謙譲語+丁寧語)

(解説:(ア)「お貸しになってください」は「貸す」の尊敬語「お貸しになる」にしてくださいを付けた誤用で不適。(ウ)「貸してくださいますか」は敬語としては間違いではないが、目上にお願いするにはやや命令的で丁寧さが不足します。(イ)は「借りる」の謙譲語表現「お借りする」を使った丁寧な依頼表現で適切です。)

A4. 俳句:5音・7音・5音 短歌:5音・7音・5音・7音・7音

(解説:俳句は五・七・五の17音からなる定型詩です。季語と切れ字を含みます。短歌は五・七・五・七・七の31音からなる定型歌です。)

A5. (1) じょうちょ【情緒】 (2) ゆううつ【憂鬱】 (3) さんそう【山荘】 (4) はんれい【凡例】 (5) かいこ【懐古趣味】

(解説:どれも中学生~高校生向けの漢字の読みです。「情緒(じょうちょ)」「憂鬱(ゆううつ)」は入試でもよく出ます。)

A6. 「彼は努力した。(しかし)、目標を達成することはできなかった。」

(解説:「しかし」は逆接の接続語で、前文「努力した」と後文「達成できなかった」が逆の関係であることを示します。他に「だが」「けれども」等でも可。)

A7. (1) 過去(遠過去)の回想(~だった の意)【例:「…だったそうだ」】

(2) 打消(~ない の意)【例:「食べないで」】

(解説:「けり」は古文の助動詞で過去を表しますが、和歌中では詠嘆として使われることもあります。「ず」は打消の助動詞で未然形接続「~ず」と連体形「~ぬ」があります。)

A8. 「それ」= 1963年に鉄腕アトムが初放映されたこと

(解説:指示語「それ」は直前の内容「鉄腕アトムが初放映されたのは1963年」という事実を指しています。)

A9. - 主題(何について): 日本の方言の扱い(10字)

- 筆者の主張: 方言は積極的に保存すべきだ(15字)

(解説:文章は「日本語の方言」がテーマで、筆者は「方言をなくすのではなく守っていくべき」と主張しています。「方言を保存し後世に伝えるべき」が模範的答えです。)

A10. (1) 尊敬語(「見える」は「来る」の尊敬語「お見えになる」)

(2) 謙譲語(「拝見する」は「見る」の謙譲語、自分がへりくだって言う)

(3) 丁寧語(「~ます」は丁寧語。相手に敬意を表す丁寧な言い方)

(解説:尊敬語=相手の動作を高める表現、謙譲語=自分の動作を下げて相手を立てる表現、丁寧語=「です・ます」など丁寧に述べる表現です。)

保護者向けサポート法/先生向け授業アイデア(言語活動設計・評価)

★30秒要約: 保護者の方へ:お子さんの国語力アップには、ぜひ家庭での声かけと環境づくりをお願いします。本や新聞に親しむ時間を作り、わからない言葉があれば一緒に辞書で調べるなど、日常会話の中で語彙を増やす関わりが効果的です。音読や漢字練習に付き合ってあげることも励みになります。お子さんが書いた作文や感想文に目を通し、良いところをほめてあげると表現力向上につながります。先生方へ:国語の授業改善には、児童生徒が主体的・対話的に参加できる言語活動の工夫がカギです。例えばディベートやグループ発表など、考えをアウトプットする場を計画的に設定しましょう。また「指導と評価の一体化」の趣旨に沿って、単元ごとに観点別の評価規準を明確にし、ルーブリック等でフィードバックすることが重要です(知識・技能/思考・表現/主体的態度のバランスを図る)。生徒の言語活動を支える評価を行うことで、書く力・話す力の伸長が期待できます。

保護者向け:国語力アップの家庭サポート

【親子の読書タイム】

毎日でなくても構いませんので、親子で本を読む時間をぜひ作ってください。たとえば寝る前の15分、一緒にリビングで静かに本を読む習慣をつけると、子どもも読書が習慣化します。また、読み聞かせは小学校低学年までと思われがちですが、中学生でも意外と喜んで聞いてくれるものです。難しめの小説を親御さんが読み聞かせ、子どもが聞いたあと感想を言い合う、なんてのも素敵です。重要なのは、「国語=勉強」ではなく「言葉って楽しい」と感じられる雰囲気を家庭で醸成することです。

【会話で語彙増強】

日常会話の中で、ぜひ新しい言葉や表現に触れる機会を作りましょう。たとえばテレビのニュースを見ていて難しい言葉が出てきたら、「今の言葉の意味分かる?」と問いかけてみます。子どもが「分からない」と答えたら、一緒に辞書を引いてみるのがおすすめです。辞書引きは子どもだけだと面倒がることもありますが、親子で競争のようにやると意外と熱中します。「載ってるかな?あ、あった!こういう意味だって」とポジティブに進めるのがコツです。また、子どもが使った言葉をより豊かな表現に言い換えてみせるのも有効です。例えば子どもが「すごく大きい!」と言ったら「“巨大な”だね」とさらりと言い換えてみる。これを繰り返すうちに、「大きい」にも「でかい・巨大な・莫大な・広大な…」など色々あると気づくでしょう。

【音読・漢字練習のお付き合い】

学校の宿題で音読が出ることがあります。ぜひ保護者の方は聴き手になってください。「お母さんに聞かせて」とお願いすれば、お子さんも張り合いが出ます。聞き終わったら、「上手に読めたね」「ここのセリフ、気持ちがこもってて良かったよ」と具体的に褒めると効果的です。漢字練習についても、可能なら仕上げの○付けをしてあげてください。お子さん自身にやらせると自己採点が甘くなる場合があります。保護者が見てあげると間違いにも気づきやすく、何より「ちゃんと見ていてくれる」という安心感が子どものやる気を引き出します。

【書いたものに目を通す】

お子さんが書いた作文や感想文、テストの記述解答などを見る機会があれば、ぜひ目を通してください。内容にコメントしてあげることで、子どもは自分の考えを書くことの楽しさや表現を工夫する意欲を感じます。「この表現面白いね」「ここ、もう少し詳しく聞きたいな」など、良い点を認めつつ関心を示すフィードバックが理想です。仮に間違いがあっても、頭ごなしに指摘するのではなく「惜しいね、ここはこう書くともっと伝わるかもね」と次に活かせる助言にとどめるのがポイントです。親に見られるのを嫌がる年頃の場合は無理強いしなくて良いですが、提出前の作文を「ちょっと見せて」と言ってくれる親御さんがいるのは子にとって心強いものです。

【国語の勉強習慣づくり】

国語はテスト前に一夜漬けが難しい教科です。そこで、日々の習慣がものを言います。家庭でできるサポートとして、例えば朝ご飯中に新聞の見出しを音読させるとか、テレビの天気予報を要約させるとか、スキマ時間を活用したミニ国語習慣はいかがでしょう。雨の日の家族団らんにはしりとりや言葉遊びも良いですね。「動物の名前だけでしりとりしよう」など縛りを入れるとゲーム性が増して言葉に強くなります。読書ノートをつけるお子さんなら、親御さんも同じノートにそれぞれ好きな本の感想を書き、「交換ノート」するのも楽しい方法です。「お母さんも○○読んでみたよ。ここが面白かったね」なんて書き合えば、国語がコミュニケーションのツールになります。

先生向け:言語活動の工夫と評価のポイント

【主体的・対話的な言語活動の充実】

新学習指導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」を国語科で実現するためには、やはり言語活動の工夫が欠かせません。知識伝達型の授業だけでなく、生徒が自ら考え、言葉に出す機会を各単元で保証することが重要です。例えば説明文の読解では、ただ内容を問答するだけでなく、グループで要旨をまとめさせて発表させる活動を入れてみましょう。各グループで模造紙に要旨を整理させ、全体で発表し合うことで、多様な読み取り方に気付くことができます。また物語文では、役割演技(ロールプレイ)も効果的です。登場人物になりきって会話を再現させたり、物語の続きを生徒に書かせて発表させたりすると、作品理解が深まります。古典ではリライト(現代語訳作成)や群読など、受け身になりがちな教材こそアクティビティを入れると良いでしょう。ポイントは、生徒が「自分ごと」として言葉に関われる場面を用意することです。どんな単元でも、5~10分でもいいのでペア対話や短い作文を書いて交換するなど、アウトプットの時間を計画的に組み込みましょう。

【ICTと他教科との連携】

現代は1人1台端末などICT環境も整ってきています。国語科でも、調べ学習や共同編集にICTを活用すると、生徒の興味関心が高まります。例えば、共同でドキュメントを編集して新聞を作る、スライドで意見発表資料を作るといった活動は、国語の言語活動+ICTスキルの習得につながり、一石二鳥です。また、他教科との横断的な学びも生徒の言語運用力を鍛えます。社会科で調べた内容を国語の時間にレポートにまとめる、理科で学んだことを説明文として書かせる等、カリキュラム・マネジメントの観点でコラボすると実践的な学びになります。たとえば理科×国語で「実験レポートの書き方」指導を合同で行えば、理科では科学的内容が身につき、国語では書く力が育ちます。学校全体で「言語能力は全教科で育む」意識を共有し、国語科教員としても他教科の先生との連携を積極的に図ると良いでしょう。

【評価規準の明確化とルーブリック評価】

「指導と評価の一体化」という方針のもと、指導過程に組み込んだ言語活動に応じて観点別の評価を行うことが求められています。国語科では、先述の通り知識・技能/思考・判断・表現/主体的に学習に取り組む態度の3観点が基本です。各単元でどの観点を重視するか整理し、評価規準を設定しましょう。例えば「意見文を書いて発表する」単元なら、知識技能としては漢字・語句の正確さ、思考判断表現としては論理構成や表現の適切さ、主体的態度としては提出期限遵守や意欲的な発表姿勢、など具体的にチェック項目を設けます。それをルーブリック(評価基準表)として生徒にも提示すると、生徒自身が目標を理解し、自己評価もしやすくなります。「どう書ければ何点」といった採点基準を透明化することで、生徒は何を頑張ればよいか分かり、評価も納得感が生まれます。

【記述評価とプロセス評価】

国語科では記述式問題が多く、採点に主観が入りやすいと言われます。これを防ぐためにも、複数教員で評価観点をすり合わせておくことが重要です。例えば定期テストの記述採点基準を事前に教科内で共有し、モデル解答や部分点の目安を決めておくとブレが減ります。また、答案だけでなく日頃の発言やノートからも評価する「プロセス評価」も取り入れましょう。国語科は成果(書いた作文やテスト答案)以外に、授業中の口頭発表やグループワークでの貢献など、プロセスで評価すべき場面が多々あります。そうした観点も含めてルーブリック化し、形成的評価(授業途中での評価とフィードバック)に活かすことで、生徒の学びをより深められます。例えばスピーチの授業で、一人ひとりに対し「声が大きく聞き取りやすかった」「構成が工夫されていた」等、良かった点と改善点を書いたメモを渡すだけでも、生徒の次回への意欲が違ってきます。

【授業アイデアの共有】

教員同士で授業アイデアや実践例を共有することも大切です。国語科は単元展開の工夫が無限にあります。他の先生の実践から学ぶことで、自分の授業にも新風を吹き込めます。校内研修や研究授業の機会にはぜひ積極的に参加し、他者の視点で自分の授業を見直しましょう。また、近年はオンラインで授業動画や指導案が公開されていることもあります。文科省や教育委員会のサイト、国語教育の研修会資料等も参考になります。常にアンテナを張り、最新の知見や教材を取り入れて、生徒にとって飽きの来ない魅力的な国語の授業を追求していきましょう。

【言語活動と評価の具体例】

- 例:小学校国語「ごんぎつね」 – グループで場面ごとにごんの心情を話し合い、模造紙にまとめて発表。評価:思考判断表現=心情読み取りの根拠を示せたか、主体的態度=話し合いへの積極参加度。

- 例:中学校国語「私の主張スピーチ」 – 各自3分スピーチを実施し、クラスで相互評価シート記入。評価:知識技能=敬語や言葉遣いの適切さ、思考判断表現=構成・内容の論理性、主体的態度=他者のスピーチへの傾聴姿勢とフィードバックコメント。

このように、言語活動ごとに評価の観点を定め、指導→活動→評価→改善のサイクルを回すことで、まさに「指導と評価が一体化した」授業となります。結果、生徒の国語力向上に直結した授業改善が図られるでしょう。

(チェックポイント:保護者・教師それぞれの立場でできる工夫)

- 家庭での国語サポート:親子の会話や読書を通じて語彙を増やし、音読や漢字練習に付き合って学習習慣化を支援する。

- 授業での言語活動充実:討論・発表など生徒参加型の活動を増やし、主体的・対話的な学びを促進。ICTや他教科とも連携し、実生活につながる国語学習を展開。

- 観点別評価とフィードバック:知識・思考・態度の観点で明確な評価基準を設定。形成的評価を取り入れ、的確なフィードバックで生徒の表現力向上につなげる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 国語科の目的は何ですか?

A1. 国語科の目的は、「日本語で書かれたことを正確に理解し、自分の考えを適切に表現する力」を育てることです。言葉を通じて思考力や想像力、人とのコミュニケーション能力も養う狙いがあります。

Q2. 「言葉による見方・考え方」とは何ですか?

A2. 文章や話を、言葉そのものに注目して考える視点のことです。例えば言葉の意味や使い方、表現の仕方に着目して物事を捉え直すことで、言葉への理解を深める国語科ならではの考え方です。

Q3. 小学生は全部で何字の漢字を習いますか?

A3. 小学校6年間で1026字の漢字を習います。1年生で80字から始まり、学年が上がるごとに増えていき、2020年度から現在の1026字体制になりました(以前は1006字でした)。

Q4. 中学校でも古典の勉強はありますか?

A4. はい、あります。中学国語では古文や漢文の一節を教材として扱い、原文を音読したり現代語訳を通して内容を学んだりします。本格的な文法学習は高校からですが、中学でも古典に親しむことを重視しています。

Q5. 敬語にはどんな種類がありますか?

A5. 敬語は大きく「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類に分けられます。尊敬語は相手の動作を高めて表現(例:「いらっしゃる」)、謙譲語は自分の動作をへりくだって表現(例:「申す」)、丁寧語は語尾などで丁寧に述べる表現(例:「です」「ます」)です。

参考文献・出典

- 文部科学省『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編』平成29年7月(2017年)tb.sanseido-publ.co.jperid.nier.go.jp<br>

- 文部科学省『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編』平成29年7月(2017年)tb.sanseido-publ.co.jptb.sanseido-publ.co.jp<br>

- 国立教育政策研究所『学習指導要領(本文)国語【小学校・中学校】』(平成29年告示)第2章第1節 国語erid.nier.go.jperid.nier.go.jp<br>

- 文部科学省『学年別漢字配当表(2017年告示版)』平成29年(2017年)告示erid.nier.go.jperid.nier.go.jp<br>

- 国立教育政策研究所『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(国語)』令和2年3月(2020年)nits.go.jpnier.go.jp<br>

- 朝日新聞EduA「読解力アップのコツ教えます」関口修司、日本新聞協会NIEコーディネーター、2020年9月asahi.comasahi.com<br>

- エディック創造学園コラム「家庭でできる!小学生の読解力を伸ばす方法」2025年7月1日公開edic.jpedic.jp<br>

- ベネッセ教育情報サイト「音読をする意味は?効果を上げる方法や保護者のサポート」親野智可等(教育評論家)、2025年3月benesse.jpbenesse.jp<br>

- 三省堂『中学生の国語 Q&A 伝統的な言語文化について』三省堂Web、本編Q&Atb.sanseido-publ.co.jptb.sanseido-publ.co.jp<br>

- 光村図書出版Webマガジン「書写では何を学ぶのか」2015年3月2日更新mitsumura-tosho.co.jp<br>

- 文部科学省『改訂学習指導要領のポイント(小学校・中学校国語)』平成29年mext.go.jpwsu.ac.jp<br>

- Wikipedia「学年別漢字配当表」2023年最終更新ja.wikipedia.orgja.wikipedia.org<br>

- 東大家庭教師友の会「SAPIX国語のおすすめ勉強法(家庭内サポート)」2025年5月10日tomonokai.nettomonokai.net<br>

- 東京書籍 教育資料「社会生活に生きる書写の力」令和2年(2020年)mext.go.jp<br>

- Pref.群馬 教育委員会『新学習指導要領 解説のポイント(国語)』平成30年wsu.ac.jpnits.go.jp

【最終更新】2025年8月12日(令和7年)/準拠:平成29年告示 学習指導要領(小学校2020年度・中学校2021年度全面実施)