組織票とは、労働組合・業界団体・宗教団体など組織の構成員がまとまって特定候補や政党に投票する票のことです。日本では、公職選挙法が選挙運動を厳しく規制し、戸別訪問(家や会社を一軒一軒訪ねる投票依頼)や事前運動(告示前の選挙運動)などを禁止しています。一方、組織内での呼びかけ自体は許容され、電話での投票依頼や偶然会った人への個別のお願いは期間中自由にできます。会社ぐるみの選挙運動が行き過ぎると連座制(当選無効)につながるケースもあり、最高裁(1997年3月13日判決)は会社の朝礼で社員に組織的支援を指示した経営者らを「組織的選挙運動管理者等」と認定しました。参院比例では組織票が当落を左右する重要な要素で、公明党の創価学会票(約600万票)など強力な例がありますが、近年は若者の無党派志向や組織の弱体化で動員力低下も指摘されています。企業や団体が社員・構成員に投票を依頼する際は、投票の秘密・自由を侵さず、メール送信禁止など法的ルールに注意が必要です。本記事では、組織票をめぐる法律・判例・実態・課題を詳しく解説し、合法な支援と違法な選挙運動の線引きを示します。

組織票とは何か – 定義と歴史

概要: 組織票とは、特定の団体や組織に属する人々が、その組織の方針に沿ってまとまって投票する票を指します。企業の従業員、労働組合の組合員、業界団体の会員、宗教団体の信者などが典型例です。戦後日本の選挙では、後援会や利益団体・宗教団体が組織票の源泉となり、選挙結果に大きな影響を及ぼしてきました。組織票という言葉自体は法律上の定義はありませんが、政治学やジャーナリズムで広く使われており、時に「岩盤票」「固定票」とも呼ばれます。ここでは組織票の具体例と日本の選挙史における位置づけを見てみましょう。

- 組織票の典型例:労働組合による組織内候補への集票、農協(JA)や商工団体による与党候補支援、宗教団体(例:創価学会)による特定政党(公明党)への票など。

- 用語の位置づけ:法律用語ではなく通俗的な概念。公職選挙法上は「組織的選挙運動」という表現があり、特定組織ぐるみの選挙運動を指す場合があります(後述)。

- 戦後の組織票の歩み:戦後日本では地元後援会を通じた組織的な票固めが重視され、「業界団体の推薦」「労組の支持」「地域後援会のまとめ」が候補者当選の重要要素でした。高度成長期から1990年代までは自民党が農協・経済団体、社会党が労組などと結びついて組織票を獲得する構図が顕著でした。

- 組織票の功罪:組織票は安定した支持基盤として候補者・政党にメリットをもたらす一方、組織の論理が個人の自由な投票判断を縛るとの批判もあります。投票行動研究では、組織票が選挙の結果や政策に与える影響が分析されてきました。

組織票の具体例と影響

組織票はさまざまな団体類型によって形成されます。以下に主な組織と、その組織票が想定される相手を挙げます。

- 労働組合:企業ごとの労組や産業別組合は、伝統的に労働者寄りの政党(旧社会党、民主党系)を支持してきました。例:自治労(自治体職員労組)は旧社会党・立憲民主党系、UAゼンセン(民間最大労組)は国民民主党系など。組合の推薦候補には組合員票が期待されます。

- 業界団体:日本医師会、日本商工会議所、建設業協会など業界団体は主に与党(自民党)候補を組織的に支援します。例えば日本医師会は自民党候補に組織推薦を出し、会員医師やその関係者の票をまとめます。全国郵便局長会も自民党の有力な支援団体で、各地域で郵便局長ネットワークを通じて候補者票をとりまとめてきました。

- 農協(JA):農業協同組合は農村部の有権者を抱え、自民党の農政系議員を長年支援しています。JAを通じた地域ぐるみの支援で、農村部では「組織票+地縁血縁」が強固な支持につながるケースが多く見られました。

- 宗教団体:創価学会と公明党の関係が最も著名です。創価学会員による公明党への組織票は安定して600万票規模とされ、全国比例の票でも他を圧倒しています。他に立正佼成会(かつての新進党支援)やキリスト教系団体など、宗教と政治の連携もみられます。

- 後援会:候補者個人の後援会も一種の組織であり、その会員・支援者がまとまって投票する票も広義の「組織票」です。地盤の強い政治家は大規模後援会を持ち、選挙時に電話作戦や名簿での働きかけで票を固めます。戦後の「五〇年体制」下では後援会によるドブ板選挙(地道な組織型選挙運動)が勝敗を決するとも言われました。

戦後政治史における組織票の役割:1955年の自民党結党から長期政権を維持できた背景には、業界団体や農村の組織票の支えがありました。一方、野党側も労働組合の組織票に頼る面があり、「組織対組織」の構図が長く続いたと指摘されています。例えば1980年代までは、総評系労組(日本労働組合総評議会)が社会党へ数百万の組織票を提供し、自民党の経済団体票と拮抗した時代もありました。

しかしながら、1990年代以降の政党再編や無党派層の台頭により、組織票の相対的比重は低下してきたとも言われます。組織のメンバーであっても必ずしも指示通り投票しなくなった傾向や、団体そのものの弱体化については後述する研究結果の通りです(「組織動員力は変わったか」の節を参照)。

用語解説:組織票

候補者・政党に対し、団体や組織が組織的に動員して得られる票。特定の職域・業界・宗教など共通の属性を持つ集団が、自らの利害や理念に沿って特定候補者等を支持し、構成員に投票を呼びかけてまとめたもの。対義語は「浮動票」(特定の組織に属さず選挙ごとに投票行動が変わる層の票)とも言われる。組織票の代表例には労組票、業界票、宗教票、地縁票などがある。

公職選挙法が定める許容と禁止 – 基本ルール

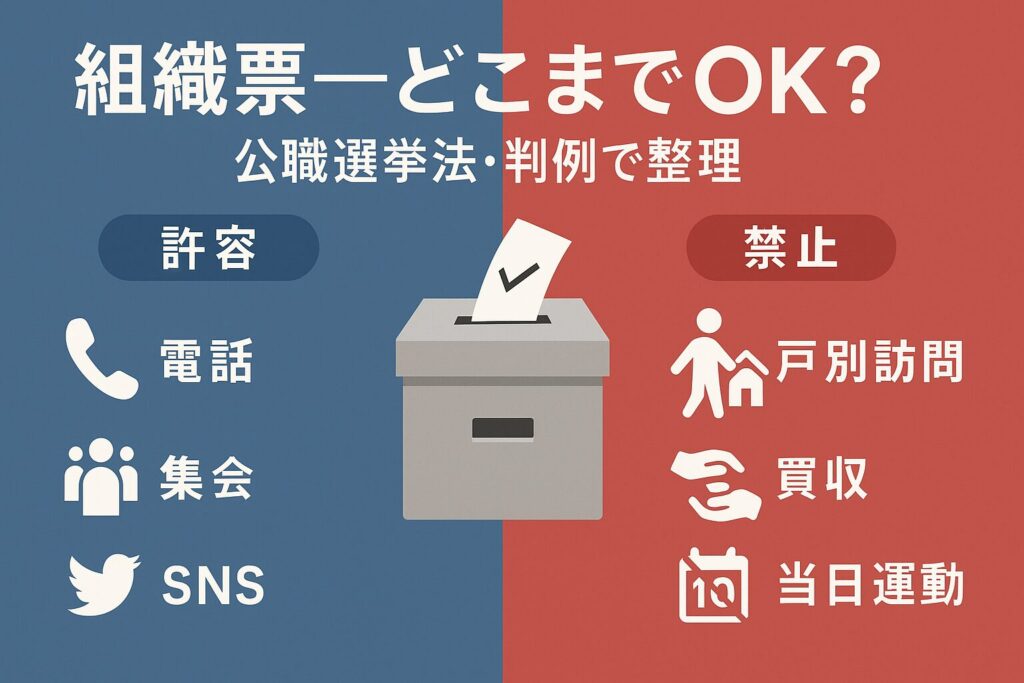

概要: 日本の公職選挙法は選挙運動について世界的にも厳格なルールを設けています。組織票をまとめる活動にも、この法律の枠内で許されるものと違法となるものがあります。ここでは公選法が禁じる主な選挙運動(戸別訪問、買収、事前運動など)と、逆に合法とされる行為(電話での依頼、個々面接など)を整理します。また「選挙運動」と「政治活動」の違いや、グレーゾーンに位置する活動についても解説します。組織的支援を行う際に法に触れないための基本を押さえましょう。

- 選挙運動 vs 政治活動:公選法上、特定の選挙で特定候補の当選を目的とする働きかけが「選挙運動」です。それ以外の政治目的の活動(支持者集会や後援会活動など一般的な政治活動)は、選挙運動期間外でも可能です。ただし政治活動であっても特定候補への投票依頼に及べば選挙運動と見なされます。

- 期間の制限:選挙運動ができる期間は公示(告示)日から投票日前日までに限られます。公示前に行うとそれは「事前運動」となり違法です。例えば、公示前に「○○候補をよろしく」と有権者に依頼することは事前運動で処罰対象です。

- 組織的支援の基本:組織票集めのための後援会入会勧誘や支持依頼は、公示後の選挙期間中であれば原則自由にできます。選挙期間中であれば労組が組合員に候補支持を呼びかけたり、業界団体が会員向けに推薦候補を周知したりすること自体は合法です。ただし手段や方法によっては禁止事項に抵触する恐れがあり、注意が必要です。

「やってよい支援」と「やってはいけない選挙運動」一覧

公選法が禁止する主な選挙運動と、逆に一般有権者や候補者陣営が自由にできる行為を対照表にまとめます(表:「許容される支援/禁止される選挙運動」)。法律の条文番号も付してありますので、詳細はe-Gov法令検索等で確認できます。

【表:許容される支援行為と禁止される選挙運動(公職選挙法の規定)】

| 許容される支援行為 | 法律上禁止される選挙運動 |

|---|---|

| (期間中)電話で投票を依頼 → 選挙期間中は、一般有権者も電話で知人等に特定候補への投票依頼が可能。(※投票日当日と公示前は不可) | 戸別訪問の禁止(公選法138条) → 何人も、選挙で投票を得させる目的で有権者の住居・会社・商店等を戸別訪問してはならない。 |

| (期間中)個々面接 → 偶然会った人にその場で投票を依頼することは自由(戸別訪問に当たらない)。 | 事前運動の禁止(公選法129条) → 何人も、選挙の公示・告示前に選挙運動を行ってはならない(立候補予定者の名前入りのぼり旗掲示なども事実上の事前宣伝として違法)。 |

| (期間中)集会での支持訴え → 労組や後援会の集会で特定候補支持を呼びかけることは可能(公示後)。工場の休憩時間に集まった人に演説することも可。 | 買収・利害誘導の禁止(公選法221〜223条) → 何人も、選挙運動に関連して有権者に金銭や物品等の利益提供をしてはならない(飲食物の提供は139条で原則禁止・湯茶等の例外あり)。現金配布・宴席供応は重罪(連座制適用)。 |

| (常時)後援会活動 → 後援会への入会勧誘や政治家による日常の政治活動(政治講演会の案内など)は常時可能。ただし投票依頼を含むと公示前は事前運動の疑い。 | 戸別訪問類似行為の禁止 → 個別訪問と同様に、各戸を訪問して演説会の告知や候補者名を言いふらす行為も禁止。また選挙後に当選祝いで各戸訪問する行為も禁止(公選法178条)。 |

| (常時)政治活動用ビラ等 → 候補者が選挙と無関係に日頃配布する政策ビラや機関紙は発行可能。ただし選挙色が強いと事前運動判断される恐れあり。 | 文書図画の頒布制限(公選法142条等) → 選挙運動で配布できるビラ・はがきは枚数など法定の範囲内。許可のないビラ大量配布や無許可ポスター掲示は禁止。 |

| (期間中)インターネット利用 → ウェブサイトやSNSで特定候補の支援を呼びかけることは解禁されている(一般有権者も可)※ただし一般有権者のメールは除く(SNSやDMは可)。 | 人気投票の公表禁止(公選法138条の3) → 何人も、特定の公職候補について人気投票の経過や結果を公表してはならない。(選挙の公正確保のため) |

| (期間中)ボランティア活動 → 無報酬のボランティアが電話かけや事務所・会場への案内等(個々面接など戸別訪問に該当しない範囲)を行うのは合法。 | 未成年者等の選挙運動禁止(公選法137条) → 18歳未満は一切選挙運動不可。公務員や選管職員等も制限あり。違反すれば処罰。 |

| (期間中)合法的な飲食提供 → お茶・通常のお菓子程度の軽食は選挙運動でも提供可。選挙運動員への弁当も一定基準内なら支給可。 | 選挙運動の気勢を張る行為禁止(公選法140条) → 何人も、自動車や隊列を組んで示威行進し、選挙運動の気勢を張ってはならない。 |

※上記の「許容される行為」でも、実際には状況次第で公選法違反と判断される場合があります。例えば「ボランティアによる戸別訪問」は、無報酬であっても特定の家々を計画的に訪問すれば違法です。あくまで個人的に街頭等で偶然出会いその場で依頼する個々面接ならば、戸別訪問に当たらないという解釈です。

選挙運動と政治活動の違い

しばしば混同されますが、選挙運動と政治活動には法律上明確な区分があります。

- 政治活動:政治上の目的で行われる一切の活動。ただし選挙運動に当たるものを除いたもの。例:平時の政策集会、後援会の研修旅行、政治資金パーティーなど。

- 選挙運動:特定の選挙で特定候補の当選(又は落選)を目的に、有権者に働きかける行為。期間の限定あり。

ポイントは「投票依頼」を含むか否かです。同じ後援会活動でも、単に入会を勧めるだけなら政治活動ですが、「近く選挙がありますので○○先生にお願いします」と言えば選挙運動になります。組織的な選挙支援でも、公示前は「純粋な後援会勧誘」に留め、投票依頼は絶対に避ける必要があります。

戸別訪問の禁止と例外的な合法活動

戸別訪問は組織的な票固めで使いたくなる手法ですが、日本では全面禁止されています。公選法138条1項は「何人も(いかなる人も)選挙に関し投票を得、または得しめる目的で戸別訪問をすることはできない」と規定します。これについては最高裁判所が「戸別訪問禁止は憲法21条(表現の自由)に違反しない」と合憲判断を重ねてきました(後述の判例紹介参照)。

- 戸別訪問とは:有権者の住所や職場等を一軒一軒訪ね歩き、特定候補への投票を依頼すること。住宅だけでなく会社や商店への訪問も含まれます。

- 類似行為も禁止:各戸を回って演説会の告知をする行為、候補者名を言いふらす行為も戸別訪問と見なされ違法です。

一方で、戸別訪問に当たらない行為として「個々面接」があります。例えば選挙運動期間中に偶然街で知人に会い「よろしくお願いしますね」と頼むのは、一件一件訪問ではないので違法ではありません。また、自宅に訪ねて来た有権者に対し頼まれもしないのに投票依頼をするのも戸別訪問ではありません(相手から来た場合)。要は訪問を“こちらから仕掛ける”と戸別訪問になりアウトです。

組織ぐるみの活動では戸別訪問禁止が大きな壁となります。例えば労組が組合員の家庭を一軒ずつ訪ね歩くことはできません。では後援会組織による「家庭訪問」は全くできないのか? 実務上は次のような工夫が取られています。

- 後援会訪問活動:選挙前の平時にボランティアとして支援者宅を訪問し、後援会入会のお願いや支持拡大活動を行うこと自体は直ちに違法ではないと解されています。ただし公示が近づいたら大規模な訪問活動は避け、不特定多数ではなく知り合い中心に留め、選挙の三要素(候補者名・選挙名・投票依頼)に触れないよう細心の注意が必要です。選挙が目前に迫ってからの戸別訪問的行為は、警察も事前運動とみなして取締りの対象としています。

- 個別訪問と見せない工夫:訪問先を特定せず街頭に出向いて支持を訴える(街頭演説)ことは許されています。また、有権者を事務所等に呼び込む形の面談(アポイントを取って事務所に来てもらい依頼)は戸別訪問にあたりません。これらを組み合わせ、在宅を直接訪ねることを避けて組織票固めを行うのが現実的対応です。

その他の主な禁止事項(買収・文書配布など)

組織票集めで陥りがちな違法行為として、買収(ばいしゅう)と供応接待があります。これは言うまでもなく重大な選挙犯罪で、公選法は厳罰を定めるとともに、候補者の当選も連座制で剥奪されるリスクがあります。

- 現金・物品の供与(買収):有権者に投票と引き換えに金品を渡すことは公選法違反です(221条・222条)。企業や組織が社員や構成員に「投票してくれたら商品券を渡す」等もってのほかで、発覚すれば贈収賄として逮捕・起訴されます。組織ぐるみの買収は連座制適用で候補者の当選無効にも直結します。

- 飲食接待(供応):選挙運動に関して宴席で飲食を提供することも禁止されています。例えば支援団体が支持者集会後に酒食を振る舞えば供応罪に問われます。組織内の決起集会でも、出席者に高額な弁当や酒を出すのは避けるべきです(お茶と茶菓程度ならOK)。

また、文書図画の規制も重要です。日本では候補者が配布できるチラシやハガキの枚数・サイズが詳細に規定されており、それ以外のビラやポスターを勝手に配ると違法配布となります。組織が独自に応援ビラを印刷して大量配布することも、公選法142条違反(法定外文書頒布)に該当し得ます。ネット解禁前はビラ規制が強く、組織内報などでしかPRできませんでしたが、現在はWebやSNSでの情報発信が可能になったため、その分紙媒体で逸脱する事例は減少しています。

最後に、「選挙期日の投票勧誘禁止」にも触れておきます。選挙運動は告示(公示)日から投票日前日までです(投票日当日の新規の選挙運動は禁止)ので、組織票の追い上げ策も前日までに終える必要があります。電話での投票依頼も投票日当日は違法となります。SNSへの「○○候補に清き一票を!」といった投稿も当日はNGです。北海道選管は「当日SNS投稿も選挙運動と見なされ違反」と注意喚起しています。組織的な締め付けも、当日は「投票に行きましょう」程度の一般的啓発に留めなければなりません。

判例で読む「組織的選挙運動」 – 最高裁判決と連座制

概要: 組織票の話題では、しばしば「連座制(れんざせい)」という言葉が出てきます。連座制とは、候補者の関係者が選挙違反を犯した場合、犯していない候補者本人にも当選無効などの罰が及ぶ仕組みです。日本では公職選挙法251条の2〜251条の4で規定され、買収など重大な選挙犯罪で適用されます。その中に「組織的選挙運動管理者等」に関する連座制(251条の3)があります。これは企業や団体による組織的選挙運動に歯止めをかけるため1994年に導入された規定で、違反があった場合に候補者の当選を無効にできるという強力なものです。1997年3月13日の最高裁判決(青森県議選事件)は、この条文の合憲性と適用範囲を示した重要判例です。ここではその判決内容を中心に、組織的選挙運動が問題となったケースと法的帰結を見ていきます。

- 拡大連座制とは:従来の連座制は候補者の親族や秘書、出納責任者の違反に適用されました。1994年の法改正で組織ぐるみの選挙運動にも適用拡大され、候補者と意思疎通して組織的選挙運動を行った「組織的選挙運動管理者等」が買収などを犯すと候補者の当選が無効・5年間立候補禁止となります。

- 組織的選挙運動管理者等:公選法251条の3第1項で定義される概念で、「当該選挙運動の計画の立案・調整を行う者」「選挙運動従事者を指揮監督する者」等、選挙運動全体の管理に携わる組織内のキーパーソンを指します。企業や団体内で組織的に選挙運動を仕切る“司令塔”“リーダー”が該当します。候補者本人と事前に意思を通じている(組織ぐるみの合意がある)場合に限られます。

最高裁1997年判決のポイント(平成9年3月13日第一小法廷判決)

事件概要:1995年の青森県議会議員選挙で、ある建設会社の社長(候補者Aの支援者)が会社ぐるみでA候補を当選させる選挙運動を行いました。社長は朝礼で社員にA候補への投票と票集めを依頼し、下請業者との会食の場でもA候補を紹介、応援を依頼しました。社内では幹部社員らが社員や下請に声をかけ、後援者名簿の用紙配布なども行われました。A候補は当選しますが、検察はこの社長と幹部を「組織的選挙運動管理者等」とみなし、公選法違反で起訴。当選したA議員も連座制による当選無効を求められました。

一審・二審では、公選法251条の3が憲法21条(表現の自由)に違反するとして違憲無効の判断が出されました。しかし最高裁はこれを覆します。判決要旨は次の通りです。

- 合憲性:公選法251条の3(組織的選挙運動管理者等に対する連座制)は、憲法前文・1条・15条・21条・31条に違反しない。表現の自由(21条)制約との主張に対して、判例は「組織的選挙運動による弊害を防止し選挙の自由公正を確保するための合理的措置で、手段としても必要かつ相当範囲にとどまる」と判断しました。つまり、組織ぐるみの不正抑止という立法目的を正当と認めたのです。

- 適用判断:会社社長(代表取締役)および幹部2名(取締役)が行った行為は、公選法251条の3第1項にいう「組織的選挙運動管理者等」に該当すると認定。すなわち、「会社を挙げて選挙運動をしようと企図し、朝礼や会食で投票依頼し、幹部に役割を指示、幹部が社員に具体的手配を行い…」という事実関係の下では、社長と幹部らは組織的選挙運動管理者等に当たるとしました。

この結果、社長ら幹部が有罪判決となれば、支持していた候補Aは当選無効・5年間立候補禁止という重い処分を受けることになります。実際、最高裁は原判決(違憲無罪)を破棄し差戻し、一連の行為を違法とする方向を示しました。連座制適用が確定すればA候補は議員失職です。この判決は「企業ぐるみ選挙違反」に対する司法の強い姿勢を示すものでした。

判例が示す留意点

- 会社の朝礼・業務時間利用:社員に対し業務の延長上で投票・票集めを依頼することは、本人の自由な意思形成を阻害しかねず、違法な選挙運動となるリスクが高いです。特に上司から部下への依頼は職務上の指揮命令と紙一重であり、強要的と判断されかねません。判例の事例でも、社長の発言は組織的選挙運動の号令とみなされました。

- 組織的選挙運動管理者等の範囲:どんな組織の誰でも該当するわけではありません。判例では「規模が大きく継続性ある組織」で「選挙運動全体の管理に携わる一定の重要な地位の者」に限る、としています。中小団体の末端構成員までは含まないものの、企業オーナーや団体幹部が音頭を取った場合は警戒が必要です。

- 候補者との意思通じ:組織側の勝手な独走でなく、候補者も了解の上で組織ぐるみ運動が行われた場合に連座制対象となります。裏を返せば、候補者が深く関与せず組織が暴走したケースでは候補者が罰を免れる可能性(いわゆる「免責」規定)もあります。実務では候補者側が「知らなかった」と主張することもありますが、免責が認められるには相当の注意義務を果たしていた証拠が必要です。

以上の最高裁判決は、「組織票集めも度を越せば当選を飛ばされる」という厳しいメッセージを投げかけました。企業や団体としては、自発的な支援活動であっても公選法に抵触するような手段を部下・構成員に取らせないよう、コンプライアンス徹底が求められます。

📝 参考:戸別訪問の違憲性についての判例

戸別訪問禁止については、1969年4月23日の最高裁大法廷判決で「戸別訪問全面禁止は表現の自由の間接的制約だが、買収等弊害防止の利益が勝る」として合憲判断が示されています。以降、戸別訪問禁止規定は一貫して合憲とされ、現在まで維持されています。

参院比例と組織票 – 制度が与える重み

概要: 日本の国政選挙の中でも、参議院比例代表選挙(全国比例区)は組織票が特にクローズアップされる場面です。参院比例は全国を単位とする非拘束名簿式(オープンリスト)で行われ、有権者は政党名か候補者名のどちらかを書いて投票します。候補者個人名での得票数が多い順に当選が決まるため、組織の動員力がそのまま候補者の当落に直結しやすい構造です。ここでは参院全国比例の仕組みを概観し、実際に組織票がどのように結果を左右しているか見ていきます。また、公明党・創価学会や自民党の業界団体票、労組票など具体例とともに、近年の変化(若者の動向や著名人候補の台頭)についても触れます。

- 参院比例のしくみ:参議院比例代表は全国単位で定数(改選50)が配分されます(特定枠は名簿順位の固定で定数は増えません)。有権者は候補者名でも政党名でも一票を投じることができ、すべての票が政党ごとに合算され議席数がドント方式で決まります。各政党は「非拘束名簿」を提出しており、当選者はその政党の獲得議席数までの中で個人得票順で決まります(特定枠を除く)。要するに、「どの候補にどれだけ個人票が集まったか」が極めて重要になる選挙方式です。

- 組織内候補とは:全国比例では、労組や業界団体などが自組織から擁立した候補(=組織内候補)を当選させるために組織票を集中させます。例えば公明党の候補者は創価学会員からの組織票が主な得票源になりますし、自民党では各種団体が推薦する候補(医師会推薦候補など)に団体票が集まります。「組織内議員」と呼ばれるこれら当選者は、当選後に所属団体の業界利益や政策課題を国会で代弁する存在となります。

参院選での組織票の実例

公明党と創価学会: 公明党は参院比例で毎回安定した大量票を獲得します。その背景には創価学会の強固な支持組織があり、公明党比例候補への学会員の投票徹底がなされています。直近では600万票超の「学会票」が公明党に集まりました。しかも創価学会の組織票は単に政党名に投じられるだけでなく、各候補者に割り振られます。学会は内部で支持者に誰の名前を書くか調整して票配分する仕組みがあり、公明党の複数候補がバランスよく当選圏に入るようコントロールされています。このため、創価学会票は「固い票」「他党に流れない票」と評されます。

自民党と業界団体票: 自民党の参院比例候補には、医師会・農協・郵便局長会・建設業界・小売業界など各種団体出身者が名を連ねます。例えば全国郵便局長会が推す候補は、局長会ネットワークによる草の根の働きかけで毎回上位当選してきました。日本医師会出身候補も医療関係者からまとまった票を得ます(医師・看護師・薬剤師らの支持)。自民党の比例名簿上では候補者名の右に推薦団体が明記されることも多く、組織内票を意識した戦いとなっています。各業界団体は会員に対し機関紙や総会等で「わが団体の推薦候補○○氏にご支援を」と周知し、期日前投票の奨励や職場ぐるみの投票行動を促す場合もあります。

立憲民主党・国民民主党と労組票: 旧民主党系の政党では労働組合が頼みの綱です。ナショナルセンター「連合」に加盟する産別労組ごとに組織内候補が立てられ、比例区で票を競います。具体例として、立憲民主党系では自治労・日教組・情報労連などの組合出身候補が、国民民主党系ではUAゼンセン・自動車総連・電機連合などの候補がいます。それぞれ自分の産業の組合員票を集め、各候補が10万~20万票規模を得票します。例えばUAゼンセン(流通系最大労組)は組合員約150万人いますが、2022年参院選の組織内候補得票は21万票で、組合員数の7分の1ほどでした。一方、電力総連(電力労組)は組合員約20万人で20万票以上を獲得し、組織外からも票を得たと言えます。労組によって組合員の投票率に差があり、原発政策等で切実な電力・電機の組合ほど結束が強いとの分析もあります。組織票の観点では、労組系は自民・公明に比べ総数で劣るものの、野党側の貴重な固定票となっています。

組織票の変容 – 若年層とネット時代の影響

近年、参院比例における組織票も揺らぎが見られます。専門家は「従来の組織的な政治活動への関与が若年層で薄れ、代わりにネットによる情報収集や個人の価値観に基づく投票行動が広がっている」と指摘します。その象徴とされたのが漫画家・赤松健氏の当選です。赤松氏は2022年参院比例で自民党から出馬し、漫画・クリエイターのファン層の支持を集めて組織票基盤のない新人ながら約53万票(党内2位)を獲得しました。これは郵政や医師会の組織内候補を上回る得票で、従来型組織票だけに頼らない勝ち方として注目されました。若者の投票参加が低迷する中でも、ネット発信力や知名度を武器に新たな「ゆるやかな組織票」を生み出すケースが出てきたのです。

公明党の学会票も、長期的には信者の高齢化や世代交代で規模縮小の懸念が言われます。ただ現時点では学会の組織力は依然盤石で、「他と比べものにならない大票田」であることに変わりありません。一方の労組票は、連合の分裂状態(立憲と国民に支持組織が二分)もあって伸び悩んでいます。産別ごとの得票も軒並み2010年代後半から減少傾向にあり、「組合員の政治離れ」やコロナ禍で新入社員勧誘が滞った影響が指摘されています。

こうした中、「今後は政党の明確な主張に共鳴する支持者やファン層が新たな組織票となりうる」という見方もあります。たとえば維新や参政党など新興勢力は既成団体の支援は薄いものの、ネット等で結集した支持者がまとまって投票する動きを見せました。これも広義の組織票と言えるでしょう。制度面では、2019年導入の「特定枠」(比例での優先当選枠)制度も組織票との関連があります。特定枠は党本部が順位を固定するため、組織推薦候補を特定枠に入れて確実に当選させる戦略も可能になりました(実際、国民民主党は電機連合出身候補を特定枠に充て当選)。

総じて、参院比例は組織票の威力がもっとも発揮される場ですが、その威力にも変化の兆しがあります。強固な宗教・業界票は残りつつ、無党派層やネット支持層が新風を吹き込んでいる状況です。組織票頼みの候補にとっては、これまで以上に組織の結束維持と新規支持者の開拓が課題となっています。

実務のグレーゾーン – 社内依頼・電話・メール・SNS

概要: 組織票を固める現場では、法律の条文だけでは割り切れないグレーゾーンの問題が多数発生します。会社の上司が部下に投票を促すのはOKなのか、労組が組合員をバスで期日前投票所に連れて行くのは大丈夫か、電話作戦で名簿外の人に電話してよいか、LINEやSNSでの投票依頼はどこまで許されるか…など、具体的ケースで悩むことも多いでしょう。ここでは、企業が社員に選挙協力を依頼する際の注意点や、電話・メール・SNSといったコミュニケーション手段ごとの可否を解説します。選挙違反とならないためには、法律上の禁止規定だけでなく、憲法が保障する自由や労働法上のハラスメントにも配慮する必要があります。

- 企業・団体内での投票依頼:法律上、社内や組合内で特定候補への支援を呼びかけること自体は、公示後であれば「一般有権者による選挙運動」として認められます。しかし強制や威圧があってはならないのは大前提です。投票先の決定は個人の自由(憲法15条・19条)であり、組織内で非協力だった人に人事上の不利益を科すとすれば公選法云々以前にパワハラ・憲法違反です。実務的には「○○候補をお願いしよう」という雰囲気づくりまでに留め、個人への詮索は絶対しないことが肝要です。

- 職務権限と紙一重:上司から部下への依頼は注意深く行う必要があります。就業時間中の朝礼や社内メールなど、公的リソースを使った依頼は、部下が「従わねば評価に響くかも」と心理的圧力を感じることがあり得ます。判例でも会社朝礼での依頼は危険と指摘されました。どうしても社として方針を伝えるなら、勤務時間外・任意参加の場で、あくまで「協力のお願い」というスタンスにすることです。強制的・反復的にならないよう配慮が必要です。

手段別:電話・メール・SNS・期日前投票の扱い

電話による投票依頼:電話作戦は昔ながらの有力手段です。公選法上、電話連絡そのものは禁止されておらず、選挙期間中であれば一般有権者でも自由にできます。友人知人への電話依頼はもちろん、支持者名簿を基に知らない有権者に電話をかけることも可能です。ただし、深夜早朝の迷惑電話にならないよう時間帯配慮や、相手が拒否したらすぐ切り上げる等のマナーは必要でしょう。留守番電話に録音メッセージを吹き込む行為も電話の一種ですが、これも法律上禁止規定はありません(迷惑行為か否かはケースバイケース)。注意:投票日当日の電話依頼はNGです。

電子メールの利用:電子メールを使った選挙運動は、2013年のネット選挙解禁で候補者と政党にのみ許可され、一般有権者には依然禁止されています。つまり企業や団体が社員・会員に対し、選挙期間中に「○○候補に投票して」とメール送信するのは違法となります。メールは不特定多数に一斉送信でき事実上ビラの電子版とみなされるため、一般人には解禁されなかった経緯があります。期間中だけでなく、公示前でも「○月の選挙で○○候補をお願いします」という具体的依頼文のメールは事前運動の証拠とされかねません。どうしてもメールで伝えるなら、選挙と結びつかない一般的内容(例:「明日の朝礼に候補者が挨拶します」程度)に留めるべきです。なおメールの転送もNGで、たとえ候補陣営から届いた選挙運動メールでも、それを他人に転送すると送信者扱いになり違法です。

SNS・インターネット:Twitter(現X)、Facebook、LINE、ブログ等での選挙運動は一般有権者にも解禁されています。企業・団体の公式SNSアカウントで「○○候補を応援します!」と発信することも可能です。ただし内容の真偽には注意が必要で、虚偽事項を書けば名誉毀損や選挙違反(虚偽事実公表罪)となります。またSNSでも投票日当日は投稿禁止と考えたほうが無難です(選挙運動は投票日前日までのため、投票日当日の新規投稿は避けるのが原則です(前日までに公開したページ等の残置は通常可と解されています))。LINEやDMなど一対一のメッセージもメール類似と見なされるか不明確ですが、安全策を取るなら控えたほうがよいでしょう。実務では、LINEはSNS扱いとして選挙期間中に支持メッセージを送る候補陣営もあります。ただしこれを有権者側が転送すればメール転送同様NGです。ネットの世界は曖昧な部分も多いので、総務省のガイドライン等を確認しつつ慎重に対応しましょう。

期日前投票への動員:組織票固めでよく行われるのが、期日前投票の奨励です。企業が「皆さん期日前で投票しましょう」と社員に働きかけ、バスを仕立てて期日前投票所に送迎したりするケースも見られます。これ自体、違法ではありません。投票の強制でなくあくまで便宜提供であり、期日前制度の趣旨(投票率向上)にも合致するためです。ただし企業側が「誰に投票したか報告せよ」などと言い出せば、投票の秘密を侵す重大な違法行為となります。運転手など関係者も投票用紙をのぞき見することは論外です。期日前投票所は公正さを期すため立会人が常駐し、集団で来ても一人ずつ個別に投票します。ですから組織動員自体は許容されるとしても、本人の自由投票を妨げないことが絶対条件となります。

(※最近では、筑波市が移動期日前投票車を走らせ自宅前で投票できる実証実験を行うなど、投票機会拡充の動きもあります。組織票集めとは直接関係ありませんが、高齢者等が投票しやすくなる施策が進めば、組織票の動員手法にも何らかの影響が出るかもしれません。)

社員への投票依頼メールはNG! – ケーススタディ

2014年の衆院選時、政治プラットフォーム「政治山」が「社員への選挙協力依頼メールは違法か?」との記事を掲載しています。その結論は、「企業が選挙期間中に社員へメールで特定候補の支援を依頼するのは公選法違反」と明言するものでした。公示前でも具体的な選挙・候補名が書かれていれば事前運動となる恐れがあるとの指摘です。このケーススタディから得られる教訓は、電子メールは証拠が残るゆえリスクが高いこと、また時期と内容を吟味せよという点です。どうしても組織内周知したいなら、法解釈上グレーなメールより、口頭や紙面で注意深く行うべきでしょう。

一方で、社内での朝礼スピーチ程度であれば、公示後に「頑張っている○○さんを応援しよう」と社長が話すこと自体は処罰規定がありません。ただ前述のように、これが従業員にとってどれほど圧力になるかを経営者は考えねばなりません。「自由投票で構いませんが、参考までに…」といった断りを入れるなど、相手の自主性を尊重するスタンスが重要です。また、朝礼に候補者本人を招いて挨拶させることもあります(事実上の応援演説)。これも選挙期間中であればOKですが、勤務時間内の場合には経営側が暗に協力を強制していると取られかねません。就業前後の時間に有志参加でやるなど、形式にも配慮しましょう。

組織ぐるみ活動のメリット・デメリット

企業や団体が組織的に選挙活動をするメリットは、候補者・政党に対する発言力向上や政策反映が期待できる点です。例えば大企業が推した候補が当選すれば、その企業や業界の声が政治に届きやすくなります。また構成員にとっては、自分たちの代表を送り出すことで利益の代弁者を得る利点があります。

一方デメリットは、組織内の多様な意見を圧殺してしまう恐れです。組織の方針に批判的な人も、表立って反対しにくい雰囲気になるでしょう。これが進むと「自分の一票なのに自分で決められない」という不満やモラル低下を招きます。組織票頼みの政治は利益誘導型になりやすく、無党派層からの支持を失うリスクも孕みます。

また過度な組織運動は前節のように法的リスクも高まります。特に買収・利益供与の誘惑は絶対に排除しなければなりません。以前、一部の地方議会で「組織票を取りまとめた見返りに業界に補助金」といった噂が問題化したことがありますが、そのような行為は贈収賄罪など刑事罰に直結し得ます。組織としてクリーンな政治関与を心掛けることが大切です。

組織動員力は変わったか – 近年の研究から

概要: 組織票の実態は時代とともに変化しています。近年の研究によれば、団体の選挙動員機能は低下傾向にあると指摘されています。実証分析では「団体所属者といえども所属団体から投票依頼を受けたケースは多くなく、依頼を受けても必ずしも投票行動につながっていない」という結果が示されました。この節では、最新の学術調査から組織票動員の変化を読み解きます。特に労働組合・農協・商工団体・市民団体といった利益団体メンバーへのアンケート結果をもとに、組織の影響力がどの程度及んでいるのかを概観します。組織票の「神通力」が薄れてきたのか、それとも依然有効なのか、データから考察します。

- 研究概要(2021年衆院選調査):2021年の衆議院選挙に際し、筑波大学の山本英弘氏らが労組・農協・商工団体・市民団体の構成員にアンケートを行いました。その結果、組織から投票依頼を受けた人の割合はそれほど高くなかったといいます。組合員でも組織から「この候補に」と具体的依頼が来た経験のない人が相当数いたのです。

- 依頼を受けた場合の行動:依頼があった場合、農協・商工団体・市民団体では自民党系候補への依頼が多く、労組では立憲民主党系への依頼が多いという傾向でした。ところが、労組を除く団体では依頼が投票行動に結びついていないという分析結果が出ました。つまり農協・商工・市民団体では、依頼されても必ずしもその候補に投票していない人が多いのです。唯一、労働組合だけは依頼があれば投票に反映されやすく、相対的に動員力を残していました。

この研究は、「労組は今なお組織票をある程度まとめるが、他の団体では組織票神話が崩れつつある」ことを示唆します。さらに興味深いのは、労組組合員ですら全体としては自民党への投票が最多で、必ずしもリベラル野党支持とは限らない点です。個々の組合員レベルでは保守志向の人も多く、「労組=野党支持」の図式は一枚岩ではないと指摘されています。

要因として考えられるのは:

- 団体加入率の低下(例:農協組合員の高齢化や商工会会員の減少)。団体の実力低下が票読みの誤差拡大につながる。

- 団体内部の多様化(価値観の変化)。特に若手は組織推薦より政策やイメージで投票先を決める傾向。

- 無党派層の増加と選挙の流動化。以前なら組織支持層だった人も、状況に応じて投票先を変えるケースが増えている。

また、政治環境の変化も大きいでしょう。与野党勢力図の変動(2012年以降の自民1強など)に伴い、組織も特定政党へのコミットを見直したりしています。例えば経団連は2009年に企業献金ノウハウ集「経団連方式」を廃止し政治との距離を取りました。また連合も2017年の民進党分裂で対応が分かれ、組織内のまとまりが揺らぎました。

もっとも、組織票が完全になくなることは考えにくいです。組織にとって選挙動員は「影響力の源泉」であり続けるため、たとえ効果が薄れても続けざるを得ません。現実に、2025年時点でも大手労組は組織内候補を立て続けていますし、創価学会や業界団体も選挙協力に熱心です。選挙は数の勝負である以上、まとまった票を持つ組織は政治家にとって頼もしい味方です。組織票の絶対数が減っても、接戦区で数百票差を覆す力があれば依然として重要な存在なのです。

研究者らは、組織票の減退傾向を指摘しつつも、組織が「票+人的ネットワーク」を候補者にもたらす点を重視します。組織の動員は単に票供給だけでなく、経験豊富な運動員(選挙慣れした支持者)を提供します。この実働部隊としての価値は、SNS時代でも侮れないでしょう。結局のところ、組織票はかつてほど万能ではなくなったが、まだまだ選挙の行方を左右しうる「一要素」であり続ける、というのが現状です。

倫理と自由のバランス – 投票の秘密とよくある誤解Q&A

概要: 組織票の話をすると、「上司から言われたら従わないとマズいの?」「投票先が組織にバレたりしない?」といった不安の声がよく聞かれます。ここでは投票の秘密や思想信条の自由を再確認し、組織からの依頼に対する個人の対応策や、誤解されやすいポイントをQ&A形式で解説します。組織票に関連して実際によくある疑問を取り上げ、法律的にはどう位置づけられるのか、一般論としてお答えします(※具体の法的助言ではなく一般情報です)。最後に、有権者として知っておきたい注意喚起と、組織票との付き合い方についてまとめます。

🛈重要:ここで述べる回答は2025年8月現在の法制度・判例に基づく一般的な解説です。実際の状況により結論が異なる場合もあります。法改正等で変わりうるため、最新情報や具体的な案件は必ず選挙管理委員会や専門家に確認してください。

投票や選挙運動に関するFAQ(よくある質問)

- Q: 上司から「○○候補に入れて」と頼まれました。断ったら職場で不利になりますか?

A: 投票先は完全に秘密であり、上司にも知る術はありません。公職選挙法は投票用紙に何を書いたか他人に知らせることを禁じており、投票所では記載台に仕切りがあって秘密が守られます。仮に上司が「入れましたか?」と聞くのも本来不適切ですし、答える義務もありません。断ったことを理由に人事で不利益を与えればパワハラ・憲法違反です。現実問題として「言うことを聞かない社員」と評価されないか心配でしょうが、上司側も違法行為には慎重なはずです。毅然としつつ、波風立てたくなければ「承知しました(投票するとは言っていない)」など濁して受け流し、自分の信じる候補に投票すれば良いでしょう。 - Q: 家に候補者の関係者が来て「後援会に入りませんか?」と言われました。違法では?

A: 純粋な後援会入会の勧誘なら違法ではありません。それは「政治活動」であり、公示前でも可能です。しかし、その場で「ぜひ○○に投票を」とまで言われたら、それは公示前なら事前運動、期間中なら戸別訪問に抵触します。ご質問のケースでは後援会勧誘とのことなので、「入会したら選挙のお願いDM等が来る」程度でしょう。違法か判断に迷う場合は選挙管理委員会か警察の選挙違反取締本部に相談できます。 - Q: 同僚のAさんが選挙中に社内メールで「○○党を応援しましょう!」と社員全員に送ってきました。これって大丈夫?

A: アウトです。選挙運動用の電子メールは、候補者か政党しか送れません。一般の人(同僚Aさん)が社員全体にメール送信するのは公選法違反になります。悪質なら警告や逮捕のケースもあり得ます。会社のメールシステムを使っているなら尚更控えるべきです。上司に報告し、送信停止を促してもらうのが良いでしょう。 - Q: 労働組合の会合で組合執行部から「期日前投票に行きましょう」と言われ、投票済証明書の提出を求められました。応じないといけませんか?

A: 投票済証明書の提出を強制するのは不適切です。誰に投票したかまでは分からないとはいえ、組織が投票行動を監視するかのような行為は、投票の自由を脅かします。法的には罰則規定こそありませんが、選挙の公正確保の理念に反します。組合になし崩しに提出するのではなく、「予定が合わず行けなかった」「証明書もらい忘れた」など穏便に断って構いません。万一ペナルティを示唆されたら、それ自体が問題です。 - Q: 選挙期間中、政治的主張をFacebookに書き込むのはいいですか?

A: 支持・投票依頼の投稿は、公示日以降〜投票日前日までなら可能です(解禁済み)。一般有権者でも、例えば「○○候補を応援しています!」とSNSに書くことは構いません。ただし投票日当日は避けましょう。当日の選挙運動は禁止原則に従い、SNS投稿も自粛すべきです。また誹謗中傷やデマは厳禁です。ネット上は誰でも見られるため、名誉毀損等で訴えられるリスクも考えて表現してください。 - Q: 私は小さな会社の社長です。取引先の紹介で親しい候補がおり、社員にも応援を頼みたいのですが、どこまで許されますか?

A: 社員への周知自体は選挙期間中なら可能ですが、強制はNGです。具体的には、就業時間外の場を利用し、「社として○○氏を応援するのでご協力を」と伝えるくらいに留めましょう。メール一斉送信は違法です。朝礼で話す場合も「任意です」と断りを入れるなど配慮を。誰が投票したかチェックするようなことは絶対しないでください。社員にビラ配りをさせるなら勤務時間外にボランティアでお願いします(報酬を出すと買収になる恐れ)。会社として提供できるのは「場の提供」まで、あとは社員個人の自由意志と心得てください。 - Q: ある候補者が「家にポスター貼らせて」と来ました。断っても平気でしょうか?

A: もちろん断って構いません。公選法上、戸別訪問でなければポスター掲示の依頼自体は違法ではありません。ただし許可なく勝手に塀などに貼るのは違法です。貼りたくないなら「すみません、遠慮します」ときっぱり断りましょう。後で無断で貼られていたら、許可していないなら剥がしてOKです。拒否したことで候補から不利益を受けることもありませんので安心してください。 - Q: 依頼されていない他党のウグイス嬢(選挙カーのアナウンス手伝い)をボランティアでしたら違法ですか?

A: 公示後であればボランティア選挙運動は自由にできます。他党候補を勝手に応援するのも問題ありません。ただ、選挙カーのウグイス嬢は通常「有償スタッフ」で届出されます。有償者は候補陣営が届け出た人しかなれず、あなたが勝手にマイクを握ることは現実的に無理でしょう。ボランティアでするなら駅頭演説でのプラカード持ちなど別の形になると思います。その際も18歳以上であること、一部公務員等でないこと(選挙運動禁止身分)が条件です。ちなみに買収防止のため、有償スタッフでも法定日当は上限15,000円と決まっています。 - Q: うちの親が「○○先生に入れないと町内会で肩身が狭い…」と言います。これは違法な圧力では?

A: 法の問題というより地域社会の同調圧力の問題です。町内会長等が「誰それに入れろ」と明示的に言えば公選法違反の可能性もありますが、往々にしてあうんの呼吸で「○○先生よろしくね」となるのが地方の人間関係です。これは戦後ずっとある地縁型組織票の文化とも言えます。ご本人が苦痛なら、例えば家族と期日前投票に行って、自分だけ別の候補に入れるのも自由です。投票は秘密なので、周囲には「入れましたよ」と合わせておいてもバレません。心苦しいでしょうが、田舎の付き合いでは皆そうしている部分もあります。もちろん理想を言えば、町内会も政治的中立であるべきで、そのような空気自体改善されるのが望ましいです。 - Q: 「組織票=悪」というイメージがありますが、本当に良くないものなのでしょうか?

A: 組織票それ自体は民主主義の一形態に過ぎず、善悪で言えるものではありません。多くの有権者が共通の利益や主張のもと結集し一票を行使するのは、連帯の表現でもあります。むしろ戦前の名残である利益誘導型・封建的人間関係に基づく組織票(いわゆる締め付け)は問題ですが、現代の組織票は徐々にオープンで緩やかなものに変わりつつあります。組織票のおかげで政治に声を届けられるマイノリティ集団もあるでしょう。ですから一概に悪とは言えません。ただ、組織票に頼りすぎる政治家が選挙目当ての政策配分をする懸念は常につきまといます。組織票と浮動票のバランスをどうとるかは、有権者全体が考えるべき課題と言えます。 - Q: 「うちの組合員は必ず○○党に投票する」と候補者が演説していました。これって投票の秘密違反では?

A: 候補者がそう“信じて”述べる分には違法ではありません。投票の秘密は投票所で誰に投じたかを他人が知り得ない権利であって、公人が「組合員は皆支持してくれるはず」と言うのは一種の選挙戦略・レトリックです。ただ仮に組合が本当に誰に入れたか調査して回答をまとめていたら、それは問題ですし事実上不可能でしょう。候補者の発言は組織内の締め付けアピールかもしれませんが、鵜呑みにせず個々人は自由に投票して下さい。 - Q: 期日前投票に職場ぐるみで行ったら、投票後に係の人に「○○会社の皆さんですね」と言われ少し怖かったです…秘密投票なのにいいのでしょうか?

A: 係員の不注意発言ですね。本来、投票に来た人がどの団体単位かなど言及すべきではありません。期日前だと団体ごとに来訪する例も多いので、つい口をついて出たのかもしれませんが、不快に思われて当然です。とはいえ投票内容が漏れたわけではないので、直ちに秘密侵害ではありません。気になるなら自治体選管に「こう言われて嫌だった」と匿名ででも報告すると、職員教育の改善につながるでしょう。

以上、代表的なQ&Aを挙げました。重要なのは、最終的に一票を投じるのはあなた自身であり、その一票の内容は誰にも干渉されないということです。組織の論理と個人の良心がぶつかる場面もありますが、投票所ではぜひ自分の意志を貫いてください。組織票に頼る政治家も、有権者が流動化すれば組織の声以上に国民全体の声を気にするようになります。逆に組織票ばかりが強い状況だと、多様な民意の反映を妨げる恐れがあります。「自分の頭で考えて投票する」人が増えることが、組織票との健全なバランスを取るカギと言えるでしょう。

まとめ – 組織票の現在地と今後

組織票は日本の選挙になくてはならない要素であり続けましたが、その姿は少しずつ変容しています。公職選挙法の厳しい規制のもと、組織的な選挙運動は古くから制約され、多くの企業・団体はコンプライアンスに神経を使いながら支援活動を行っています。戸別訪問の禁止や事前運動の禁止といった法律の壁は高く、21世紀に入ってもそれらは維持されています。一方、インターネットの解禁など新たな風も吹き、組織票に頼らずとも個人が票を集められる土壌もできつつあります。

歴史的に見れば、組織票は日本の民主主義を支えてきた面もあります。投票率の低い若年層や無党派層が多い中、組織票は選挙の結果を決定づける「読み筋」として機能し、政治に安定と予測可能性を与えてきました。しかしその反面、利益誘導政治や派閥的な配分を助長し、政策本位の選択肢を曇らせる要因にもなりました。現代の有権者は以前よりも情報入手が容易で、自分の価値観で判断する傾向が強まっています。その結果、組織の言う通りに投票する人は減り、組織票自体の影響力が相対的に下がっているのが現状です。

では今後、組織票は消えていくのでしょうか。専門家の見立てでは、組織票は細りつつも残るだろうとされています。なぜなら、組織に属する人々が共通の利害のために投票行動をともにするのは自然な行為でもあるからです。介護士の団体が福祉重視の候補を推す、商店街組合が地元振興を訴える候補を応援する、といったことは今後もあるでしょう。ただ、その際も重要なのは「強制ではなく共感による結集」です。組織票が健全に機能するには、構成員一人ひとりの納得と自主性が欠かせません。

最後に、有権者・読者の皆さんへお願いです。組織票の話を聞くと「自分の一票なんて無力だ」と感じるかもしれません。しかし決してそんなことはありません。組織票がカバーしきれない領域で、多くの浮動票や良識の票が選挙結果を左右します。組織に所属していても自分の考えで投票することはできますし、それが本来あるべき民主政治の姿です。ぜひ選挙の際には、組織の推薦だけでなく政策や人柄、自分の判断基準でも候補者を見極めてください。組織票と個人票、どちらも尊重しつつ、お互いが健全に競い合う選挙風景が、日本の民主主義をより良いものにすると信じています。

参考文献・出典 (※脚注番号順)

- 東京都選挙管理委員会『選挙Q&A(選挙運動と政治活動)』更新日: 2024年2月16日【オンライン】https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou(閲覧日: 2025年8月14日)city.arakawa.tokyo.jpcity.arakawa.tokyo.jp

- 荒川区選挙管理委員会『選挙Q&A(選挙運動と政治活動)』更新日: 2024年2月16日【オンライン】https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a051/gikaisenkyo/senkyo/qa-undou.html(閲覧日: 2025年8月14日)city.arakawa.tokyo.jpcity.arakawa.tokyo.jp

- 墨田区選挙管理委員会『やってはいけない選挙運動・政治活動』更新日: 2021年6月18日【オンライン】https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/SANNAI_undou.html(閲覧日: 2025年8月14日)city.sumida.lg.jpcity.sumida.lg.jp

- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)【オンライン】e-Gov法令検索 https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html(閲覧日: 2025年8月14日)rengo.or.jprengo.or.jp

- 最高裁判所第一小法廷 判決「当選無効及び立候補禁止事件」(平成9年3月13日)裁判所WEB【オンライン】https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53503(閲覧日: 2025年8月14日)courts.go.jpcourts.go.jp

- 山本英弘「利益団体の選挙動員とメンバーの投票行動:団体所属者に対する質問紙調査の分析」『選挙研究』38巻2号, 2022, p.34-47【オンライン】https://doi.org/10.14854/jaes.38.2_34(閲覧日: 2025年8月14日)jstage.jst.go.jpjstage.jst.go.jp

- 選挙ドットコム編集部「日本の選挙を動かしている最強の黒幕とは?参院選の前に知っておきたい『組織票』の世界①」選挙ドットコム, 公開日: 2025年4月30日【オンライン】https://go2senkyo.com/articles/2025/04/30/111259.html(閲覧日: 2025年8月14日)go2senkyo.comgo2senkyo.com

- 選挙ドットコム編集部「連合は強いの?労働組合×立憲民主党と国民民主党の関係性/『組織票』の世界②」選挙ドットコム, 公開日: 2025年5月2日【オンライン】https://go2senkyo.com/articles/2025/05/02/111453.html(閲覧日: 2025年8月14日)go2senkyo.comgo2senkyo.com

- 日本労働組合総連合会(連合)『労働組合のための政治活動と選挙活動~公職選挙法と政治資金規正法に学ぶ~』(PDF資料) 政治センター, 改訂版, 2017年【オンライン】https://rengo.or.jp/shugiin/wp-content/uploads/senkyoundo.pdf(閲覧日: 2025年8月14日)rengo.or.jprengo.or.jp

- 杉並区選挙管理委員会『インターネットを利用した選挙運動について』更新日: 2025年5月23日【オンライン】https://www.city.suginami.tokyo.jp/s118/10692.html(閲覧日: 2025年8月14日)city.suginami.tokyo.jp

- 政治山(市ノ澤充)「社員への選挙協力依頼メールは違法か?」政治山ニュース, 公開日: 2014年12月8日【オンライン】https://seijiyama.jp/article/news/nws20141208-002.html(閲覧日: 2025年8月14日)seijiyama.jpseijiyama.jp

- 京都産業大学 法学部「戸別訪問禁止合憲判決 上告審判決」(昭和56年6月15日最高裁)杉谷満判例研究室【オンライン】https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/77-3.html(閲覧日: 2025年8月14日)cc.kyoto-su.ac.jpcc.kyoto-su.ac.jp

秋田県内25市町村の現状・構造的課題・実行可能な解決策:議会説明・予算要求・事業設計に直結する包括レポート

エグゼクティブサマリー 本レポートは、秋田県内25市町村について、人口・経済・行財政・医療福祉・交通・防災・エネルギーの現状を一次資料中心で統合し、自治体職員・政策立案者がそのまま議会説明・予算要求・事業設計に転用できるレベルで、実装可能な施策を整理したものである(作成日:2026-02-14)。人口面では、県推計で2026年1月1日現在の総人口875,323人、前年から17,067人の減少、自然減が大きく、社会減も継続している。 25市町村すべてで2025年1月1日→2026年1月1日に人口減 ...

中道改革連合はなぜ大敗したのか?急ごしらえ新党の誤算と選挙戦略の失敗

結論:大敗の背景と主要因 中道改革連合(※以下「中道」)が衆院選で歴史的惨敗を喫したのは、複数の要因が重なった結果です。主な敗因としては、(1) 結党から選挙までの期間があまりに短く、新党の認知浸透が追いつかなかったこと、(2) 支持基盤の融合に時間が足りず、従来の組織票(創価学会票など)を十分にまとめきれなかったこと、(3) 政策メッセージの一貫性不足や「寄せ集め感」への有権者の不信、そして(4) 高市早苗首相の登場による与党側の「旋風」や情報戦で圧倒されたことが挙げられます。以下、これらの要因をデータ ...

沖縄41市町村の現状と課題:地域・類型別にみる人口動態、経済構造、観光依存と持続可能な施策

1. 導入:島しょ県・沖縄の多様な地域構造 沖縄県は、沖縄本島(おきなわほんとう)と宮古列島・八重山列島など周辺離島からなる島しょ県です。本島は北部・中部・南部で地形や人口分布が異なり、周辺には有人離島が点在します。本県の人口は約146.7万人(2024年10月)で3年連続の減少に転じました(出典:総務省「人口推計」2025年4月公表)。特に2024年は前年度比▲0.11%(▲1,674人)と減少幅が拡大し、沖縄でも人口減少への危機感が強まっています。また合計特殊出生率は1.54(2024年)と過去最低を ...

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...