お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。

要点サマリー

- ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で示されています。一方、ASD(自閉スペクトラム症)のある人も計画や柔軟な判断が難しく、お金の管理に課題を持つ場合があります。これらは本人の努力不足ではなく脳の特性によるものです。

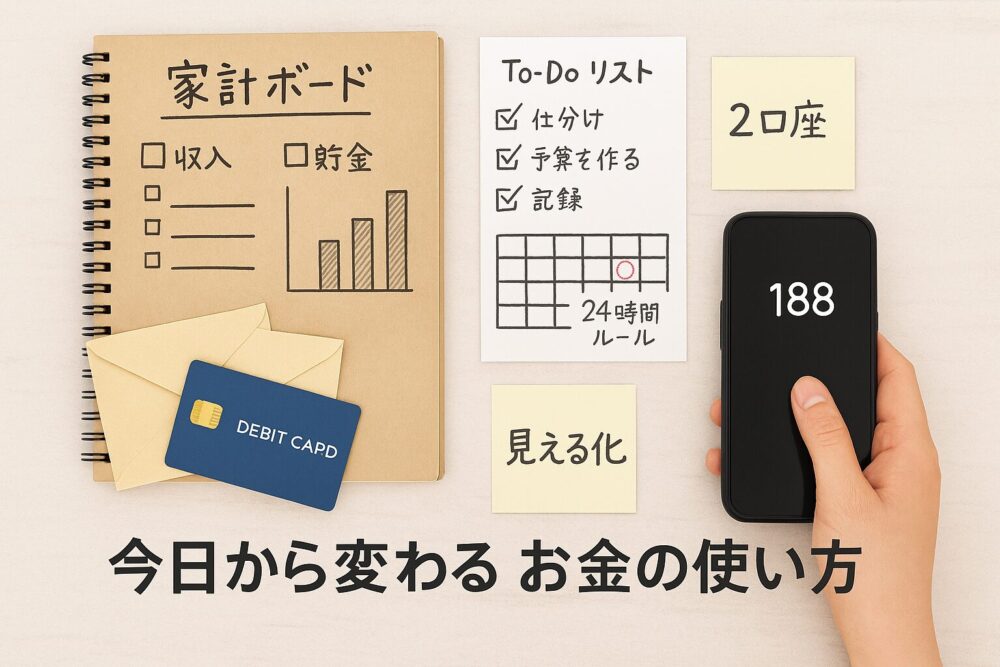

- 今日からできる具体策を12種類紹介します。例えば、クレジットカードではなくデビットカードやプリペイドカードに切り替えて即時払いにする、「欲しい物は24時間待つ」ルールで衝動買いを防ぐ、サブスク(定期サービス)の整理など、環境を整えることで意志力に頼らず支出をコントロールできます。

- お金の流れを「見える化」する工夫が有効です。家計簿アプリやホワイトボードで支出を視覚化したり、収入用と支出用の2口座に分けて管理することで、使いすぎを防ぎ計画的に貯蓄もしやすくなります。

- 日本には公的な相談支援制度が充実しています。自治体の生活困窮者自立支援制度(家計改善支援事業)では無料で専門員が家計の立て直しをサポート。また、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業では日常的なお金の管理を有償で手助けしてもらえます。

- 借金問題は早めに専門機関へ相談しましょう。金融庁の公式窓口(各財務局)や日本クレジットカウンセリング協会(多重債務ほっとライン)では無料で多重債務の相談に応じ、返済計画の立て直しを支援しています。法テラス(日本司法支援センター)を通じて弁護士による債務整理の法律相談を受けることも可能です。

- クーリング・オフ(契約の無条件解除制度)について正しく理解しましょう。訪問販売や電話勧誘販売等では契約後8日以内の無条件解約が法律で認められています。一方、通信販売(ネット通販)は法律上クーリング・オフの対象外です(返品特約の表示がなければ8日以内の返品が可能な場合もありますが、基本的に通販はクーリング・オフできないので注意してください)。

- 成年後見制度は判断能力が不十分な方の権利を保護する仕組みです。ご本人の判断力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、家庭裁判所が後見人等を選任します。ただし、いったん開始されると本人が回復または死亡するまで続く原則永久的な制度で、利用の中止はできません。金銭管理が致命的に困難な場合の最終手段と考え、まずは任意後見契約や日常生活支援サービスなどより軽い支援策も検討しましょう。

- ギャンブル依存など病的なケースでは専門治療が必要です。各都道府県の精神保健福祉センターや保健所で依存症の相談に対応しており、医療機関や自助グループへの案内を受けられます。ギャンブル等が原因の借金問題も合わせて抱えている場合は、心理面の治療と並行して債務の相談も行いましょう。

以下、根拠となる研究知見や具体的対策・制度の詳細を順に解説し、最後にケーススタディやチェックリスト様式、FAQ、用語集、参考文献を掲載します。

なぜお金の管理が苦手になるのか?~発達特性と金銭行動~

結論: ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)など発達特性のある人は、生まれつきお金の使い方にハンディキャップを負いやすいことが明らかになっています。これは意志の弱さではなく、脳機能の特性に起因するものです。衝動性や注意・記憶の偏り、感覚処理の違いが、計画的なお金管理を難しくします。この節では科学的エビデンスに基づき、そのメカニズムを解説します。

ADHD:「今すぐ欲しい!」が止められない脳の仕組み

注意欠如・多動症(ADHD)の特性には衝動性(思いつきで行動してしまう傾向)や注意・ワーキングメモリの弱さ(情報や予定を保持して先を見通すのが苦手)が含まれます。そのため、ADHDのある成人はお金の意思決定で以下のような困難を抱えがちです。

- 衝動買いが多い: 欲しいと思ったらすぐ買ってしまい、不要な支出が増える。実際、成人ADHD当事者はそうでない人に比べて衝動買いの頻度が有意に高いとの研究結果があります(Bangmaら, 2020年)。

- 「後で払う」選択肢で失敗: ADHDの人は「後先を考えるのが苦手」とも言われます。クレジットカードや後払いサービスは一時的な安心感から使いすぎを招き、請求時に苦しむケースが多々あります。

- 貯金や将来設計が苦手: タイム・ブラインドネス(時間の感覚の希薄さ)により、遠い将来より目の前の欲求を優先しがちです。その結果、「給料日直後に散財して月末苦しい」「定期的な貯蓄ができない」などの傾向が報告されています。

- 回避的・場当たり的なお金の決め方: ADHD当事者は計画的・分析的な意思決定スタイルが苦手で、場当たり的(思いつき任せ)や回避的(考えるのを避ける)なお金の使い方をする割合が高いことも示されています。例えば、請求書を開封せず放置したり、難しい投資の判断を放棄して浪費してしまう、といった行動です。

さらにADHDのある人は金融知識や判断力そのものにも課題があることが確認されています。Koertsら(2021年)の研究では、ADHD当事者はお金に関する理解力・判断力テストで有意に低い得点を示しました。具体的には、「請求書の内容を正しく理解し必要な対応を判断する」「自分の財産状況を把握して説明する」等の能力が健常対照群より劣っていたのです。このように、ADHDの症状そのものが金銭管理スキルに影響することが科学的に裏付けられています。

ASD:こだわりと計画のギャップに悩む

自閉スペクトラム症(ASD)のある人の場合、お金の使い方には別のタイプの難しさが現れることがあります。ASD特性の一つである強いこだわりや興味の偏りは、支出の偏重として表面化しがちです。例えば、ある特定の趣味・分野に過剰にお金を費やしてしまい、生活必需品の予算を圧迫するケースがあります。また、ASD当事者は想定外の出費や状況変化に適応するのが苦手なため、計画外の支払いに対処できず延滞してしまうこともあります。

研究例として、2023年の調査ではASD成人は金融知識が全般的に低く、お金に関する意思決定に確信が持てない(不確実性が高い)傾向が報告されています。また別の分析では、ASD当事者はリスクを極度に回避する一方で(安全志向が強く投資などを敬遠しがち)、必要な場面でもリスクを取れずに損失を出す場合があることが示唆されています。例えば、将来のための適切な投資や保険加入といった判断を先送りし、結果的に不利益を被る可能性も指摘されています。

さらにASDでは遂行機能(計画・実行能力)の偏りや感覚過敏も金銭管理に影響します。計算や帳簿付け自体は得意でも、「今これにいくら使うと来月どうなるか」という全体像の見通しを立てるのが難しい、といったケースや、店舗や銀行の賑やかな環境が苦手で支払い手続きを敬遠してしまう、といったことがあります。

ただし重要な点: すべてのADHD/ASD当事者がお金の管理に苦労するわけではありません。個人差が大きく、中には独自の工夫で良好にやりくりしている方もいます。ここで述べるのは統計的な傾向です。その上で、ご自身や支援する方が「なぜうまくいかないのか」を責めるのではなく、脳の特性に合わせた対策を取ることが大切です。次章から、その具体策を順に見ていきましょう。

今日からできる12の対策【行動編】

結論: お金の使い方を改善するためには、意志の力に頼らず環境と仕組みを整えることがポイントです。ここでは発達特性のある方でも無理なく実践できる具体策を12項目紹介します。一度に全てを完璧に行う必要はありません。気になるものから少しずつ導入し、カスタマイズして継続することが成功のコツです。各対策では、手順をチェックリスト形式で示しますので、できた項目に✔️を入れながら試してみてください。

1. クレジットカードをやめ、即時払いの方法に切り替える

理由: クレジットカードの「後払い」は支出実感を麻痺させ、特に衝動性の強い方には危険です。デビットカード(銀行口座から即時引き落とし)やプリペイドカード(チャージ式)は、使った時点で残高が減るため使いすぎ防止に有効です。現金主義も一案ですが、現代ではオンライン決済等でカード類がないと不便な場面も多いため、即時決済型カードへの切り替えが現実的な解決策となります。

具体的手順:

- デビットカードまたはプリペイドカードを準備する。 銀行に問い合わせてデビットカードを発行するか、コンビニ等でプリペイドカードを購入・登録します。既存のクレジットカードに付帯のデビット機能(例:Visaデビット)を利用できる場合もあります。

- 利用限度額を設定する。 デビットカードは銀行口座残高内でしか使えませんが、心配な場合は別口座に必要最低限の額のみ入れておきましょう(後述の「2口座法」参照)。プリペイドなら毎週または毎月の予算分だけチャージし、それ以上は使えないようにします。

- クレジットカードは物理的に手元から外す。 解約が難しければ、期限到来まで保管場所を工夫します。例えばカードを厚紙や袋に入れて封印し、簡単に取り出せないようにするのも一法です。オンラインに登録しているクレジットカード情報も削除し、意識しない限り使えない状態にします。

- 支払い方法を変更する。 電気代など継続決済でクレジット払いにしていたものは、デビットカード払いか口座振替に変更します(各社のWebサイトや窓口で手続き)。

こうすることで、「使った瞬間に残高が減る」感覚を掴め、支出コントロールが格段に容易になります。「クレジットカードのポイントが…」と惜しむ声もありますが、ポイント以上に浪費が増えては本末転倒です。金銭管理に自信が付くまでは後払いを封印しましょう。

2. 「買いたい!」衝動に24時間待機ルールを課す

理由: 衝動買いの多くは一瞬の感情に駆られています。時間を置くことで理性を働かせる余地を作るのが目的です。「欲しい」と思ったら即購入ではなく、最低でも24時間は待つ習慣をつけましょう。翌日改めて考えると「やっぱりいらないかも」と思えるものは意外と多いものです。

具体的手順:

- 購入検討リスト(ウィッシュリスト)を用意する。 衝動的に欲しくなった物はすぐカートに入れたりレジに持って行かず、まずメモします。紙のノートでもスマホのメモアプリでも構いません。タイトルは「24時間リスト」などとし、日時と品名・価格を書き留めます。

- 24時間経過するまで購入しない。 リストに記載後、丸1日は待つルールを自分に課します。可能ならそのお店やサイトを一旦離れます。どうしても不安な場合は店頭で取り置きをお願いするか、カートに入れたままブラウザを閉じましょう。

- 翌日、改めて要不要を判断する。 24時間後にリストを見返し、「本当に必要か?」「予算内か?」と自問します。8割以上のケースで「別になくてもいいや」「今はやめとこう」と判断できるはずです。もしそれでも欲しい気持ちが続いていたら、そのときは計画的購入とみなしてOKです。ただし、その際も他店価格を比較したり中古で安く買えないか検討するとより賢明です。

- リストを定期的に見直す。 一度見送ったものも、月末や季節の変わり目にリストを整理しましょう。「結局買わなかったもの」が貴重なデータになります。同じジャンルの欲しかったものが複数残っていたら、それらへの欲求を満たす代替策(レンタルやサブスク利用、あるいは似た機能を持つ安価な一品だけ購入する等)を検討します。

この24時間ルールはシンプルながら強力で、「欲しい→買う」の回路を断ち切り衝動と購入の間に壁を作る効果があります。ADHDの衝動性対策として臨床的にも推奨される手法です。どうしても待てないときは、信頼できる人に一晩クレジットカードや現金を預かってもらうのも有効です(後述「責任パートナー」参照)。

3. 増えすぎたサブスクを棚卸しして支出の垂れ流しを防ぐ

理由: 定額サービス(サブスクリプション)は一度契約すると放置しがちですが、毎月じわじわ財布を圧迫する固定費です。特にADHDの人は興味の移り変わりが激しく、「以前は必要だったが今は使っていない」サービスにお金を払い続けていることがあります。定期的に契約を見直し、「幽霊サブスク」を解約することで無駄な出費を削減できます。

具体的手順:

- 現在契約中のサブスクを全て書き出す。 スマホの設定メニュー(Apple ID/Googleアカウントのサブスクリプション欄)やクレジットカード明細を確認し、動画配信・音楽サービス、オンラインソフト、有料アプリ、ジム会費など定期課金のものを漏れなくリストアップします。月額・年額料金も横にメモします(後述の「サブスク管理表」参照)。

- 各サービスの利用頻度・価値を評価する。 それぞれについて「最後に使ったのはいつか」「月に何回利用しているか」「その支出に見合う価値があるか」を自問し、リストに書き添えます。例えば「動画サービスA:ここ3か月開いてない」「音楽サービスB:通勤時によく使う」などです。

- 解約候補を決める。 利用が少ないもの、似た用途のサービスが複数ある場合は思い切って解約を検討します。「あると便利かも」程度のサービスは一旦やめても困りません。後で本当に必要になったら再契約すれば良いのです。特に無料期間終了後に放置していた課金は真っ先に止めましょう。

- 実際に解約手続きを行う。 各サービスの解約方法を調べ、速やかに手続きします。解約ページが分かりにくい場合は「○○ 解約 方法」で検索すると手順解説が見つかることが多いです。解約が完了したらリストに日付を記録しておきます。

- 今後の見直し時期を決める。 サブスク整理は半年に1度くらいが目安です。スマホや手帳のカレンダーに6か月後のリマインダーを入れ、「サブスク見直しデー」として定着させましょう。

この棚卸しにより、毎月数千円~数万円の固定費削減につながるケースもあります。減らした分は貯蓄や他の必要な支出に回せますし、何より「自分は無駄遣いをカットできた」という自信になります。ポイントは「完璧主義になりすぎない」こと。多少は娯楽のサブスクが残っても構いませんが、使っていないサービスにお金を払うことだけは避けましょう。

4. 2口座法でお金を「用途別」に分けて管理する

理由: お金の混同を防ぐための基本戦略です。収入が入る口座と支出用の口座を分けることで、生活費のオーバーラン(使い過ぎ)を物理的に防止します。また固定費と流動費を分離することで、どれだけ自由に使えるお金が残っているか一目で把握できます。

具体的手順:

- メイン口座とは別に「支出用サブ口座」を用意する。 現在給与振込などに使っている銀行とは別に、新たに1つ普通預金口座を開設します(ネット銀行でもOK)。これを日常の変動費決済専用口座と位置付けます。メイン口座は固定費・貯蓄専用にします。

- 毎月の固定費を算出する。 家賃・水道光熱費・通信費・保険料・通勤定期代など、毎月決まって出ていく固定支出の合計額を計算します。年間で支払時期が限られる費用(年払い保険や税金など)は月割りで算出し、この中に含めておくと安心です。

- 固定費+αをメイン口座に残し、残りをサブ口座に移す。 給与振込直後に、①で開設したサブ口座へ生活費のお金を移します。移す額の目安は「(手取り収入 - 固定費)- 貯蓄予定額」です。つまり収入から固定費と貯蓄分を除いた金額が当面の生活変動費として使えるお金です。メイン口座には固定費支払い分と貯蓄予定額だけを残し、残りは全てサブ口座に移すイメージです。これにより、サブ口座のお金がその月に使って良い上限額となります。

- 日々の支払いはサブ口座のカードで行う。 デビットカードやプリペイドカードをこのサブ口座に紐付け、日常の買い物・娯楽費などはすべてそのカード(または口座)から支払います。メイン口座のキャッシュカードやクレジットカードは基本的に使いません。そうすればサブ口座残高がその月の残り生活費であることが常に分かります。

- 固定費はメイン口座から自動引き落とし。 家賃や光熱費、クレジットカード(可能な限り枚数を減らした上で)引き落としなどはメイン口座で管理し、自動振替設定をします。残高不足にならないよう固定費+数万円の余裕をメイン口座に残してあるため、引き落とし漏れが防げます。

- 貯蓄もメイン口座から自動積立。 貯金したい分は、給与日の翌日に自動で積立定期や別の貯蓄用口座に振り替える設定をします。手元に残る前に貯蓄することで、使い切ってしまうのを防ぎます。

この2口座法により、「うっかり家賃まで使ってしまった」といった事態を避けられます。メイン口座のお金には基本手を付けないことで半強制的に固定費と貯蓄が確保され、サブ口座の範囲内でやりくりする癖がつきます。実践者からは「口座を分けただけで赤字が解消した」「毎月給料日の振り分けがゲーム感覚で楽しい」との声もあります。一度仕組みを作ればあとは自動運転なので、ぜひ試してみてください。

5. 封筒&週予算法:カテゴリごとに上限額を決める

理由: 「食費はいくらまで」「娯楽費はいくらまで」と項目ごとに予算上限を設定し、その中でやりくりする方法です。特にADHDの方は月単位の計画より短いスパン(週単位)で管理する方が現実的です。週予算を決めて区切りよくリセットしていくことで、長期の見通しが苦手でも無理なく予算管理ができます。

具体的手順:

- 支出項目を大まかに分ける。 例として「食費」「日用品」「娯楽・交際」「交通費・ガソリン」「その他雑費」など主要カテゴリに分類します。項目数は多すぎると管理困難なので5~7種類程度にとどめます。

- 週あたりの予算額を決める。 前月までの支出実績や目標額を参考に、各カテゴリの1週間あたり上限額を設定します。例えば「食費:週¥8,000」「娯楽:週¥3,000」等。月全体の予算とも整合するように調整します(週予算×4=おおよその月予算)。

- 予算管理の方法を選ぶ。 古典的な方法は封筒に現金を入れるやり方です。週の初めに各カテゴリ予算分の現金を封筒に入れて用意し、その封筒から支出します。封筒が空になったらその週は追加支出不可です。デジタル派であれば家計簿アプリでカテゴリ別に予算を設定し、使うたびに入力して残額をチェックする方法でもOKです。最近は「デジタル封筒」として複数のサブカード・電子マネーを使い分ける人もいます(例:食費用にチャージした交通系ICカードで食料品購入する等)。

- 週の終わりに集計してリセット。 週末になったら各封筒の残額やアプリ記録を確認します。余ったお金があれば貯金箱や貯蓄用口座に移し、各カテゴリをいったんリセットします。使い切れなかった予算を次週に繰り越すかどうかは状況によりますが、繰り越すとご褒美的に散財してしまう場合は余りは貯蓄に回す方が健全です。足りなくなった場合は、すでに上限まで使ったカテゴリでは追加購入しないか、他の封筒から融通した場合はメモを残し次週で調整します。

- 月末に振り返り調整。 4週間終えたら、各カテゴリのトータルを集計し、当初予算とのズレを確認します。「食費が毎週予算オーバーだった」など課題が見えたら、翌月は予算配分を見直すか、支出パターンの改善策を講じます(例えば食費オーバーならまとめ買いや特売活用を検討)。このPDCAサイクルを回すことで精度が上がっていきます。

封筒法・週予算法のメリットは短い単位でリセットできる安心感です。「今週使いすぎても来週節約すればいい」というリカバリーが効くため計画倒れになりにくくなります。また現金封筒なら残額が目に見えるため支出抑制効果も高いです。「ゲーム感覚で楽しい」「封筒におさめる作業が儀式化して習慣になった」という声もあります。デメリットは多少の手間ですが、慣れれば数分で済むルーティンになります。

6. 「見える化」で家計を脳の外に出す

理由: ADHDのワーキングメモリ(作業記憶)の弱さは、頭の中だけでお金を管理しようとすると致命的です。自分の注意の及ぶ範囲外に情報を出力(外部化)することで、漏れや勘違いを防ぎます。また視覚優位の人にはビジュアルで家計状況を把握できるようにすることが有効です。

具体的手順:

- 家計ボードやノートを作る。 自宅の目につく場所にホワイトボードや大きめの家計ノートを用意し、今月の収支状況を書いておきます。例えば「今月あと使えるお金:○○円」「今週の食費残:○○円」などと更新します。家族と共有する場合は冷蔵庫などに貼るのも良いでしょう。人に見られたくない場合でも、自室の壁など自分だけが見る場所に貼り出すことで視覚に訴える効果が得られます。

- グラフや色で視覚的に表現。 数字の羅列が苦手なら、進捗を棒グラフや折れ線グラフにしてみましょう。例えば貯金額の推移を折れ線グラフにして貼ると、右肩上がりになっていく快感がモチベーションになります。また支出が予算の何%に達したかを円グラフや色つきメーターで示す方法もあります(家計簿アプリのグラフ機能を印刷して貼るのも可)。達成状況を「見える化」することでゲーム感覚が生まれ、自然と節約行動を強化できます。

- マンスリーチェックの習慣化。 毎月1回は家計ボード(ノート)を更新し、先月の結果と今月の予算目標を書き出します。ADHD当事者は長期目標を忘れやすいので、月に一度「家計会議」の時間を設けることでリセットと目標再認識をします。一人でも家族とでも構いません。カフェなど場所を変えて「先月は交際費オーバーしたから今月気を付けよう」など俯瞰的に振り返ると効果的です。

- デジタルダッシュボードの活用も可。 アプリやPCで管理したい場合、銀行やクレジットを連携できる家計簿アプリ(マネーフォワードME等)を利用すると自動でグラフ化・残高見える化してくれます。スマホのホーム画面に残高ウィジェットを置けば常に目に入ります。ただしデジタルは開かなければ見えないので、「通知が来たら必ず確認する」「毎晩特定の時間にアプリを開いてチェック」といった運用ルールを決めましょう。

脳の特性上、「自分の記憶や注意力を信頼しない」前提で仕組みを作るのがポイントです。見える化によって現在地を常に把握できる安心感が生まれ、無意識のうちに出費を抑制する力も働きます。ぜひ自分なりの見える化手段を見つけてみてください。

7. 「買わせる罠」から自衛:トリガーを減らし購買摩擦を増やす

理由: 私たちは日々巧妙なマーケティングのトリガー(引き金)に晒されています。特に衝動買いしやすい人にとって、購買意欲を刺激する通知や広告は危険です。トリガーを遠ざけ、逆に買いにくい環境を作る(摩擦を増やす)ことで、不用意な出費を防ぎます。

具体的手順:

- 不要な購買情報を断つ。 スマホに絶え間なく届くショッピングアプリのセール通知、メールマガジンのクーポン、SNSの広告……これらを可能な限りオフにします。具体的には、各通販アプリのプッシュ通知を設定でOFF、プロモーションメールは配信停止手続き、SNSは広告非表示のオプションを活用します。「情報を逃すのが不安」と感じるかもしれませんが、本当に必要なものは自分で調べればよいのです。受動的な誘惑を減らすだけで衝動買いは大幅に減少します。

- ワンクリック購入をやめる。 ネット通販サイトでクレジットカード情報や住所を保存していると、数クリックで買えてしまいます。あえて毎回情報入力が必要な状態に戻すことで「面倒だからまた今度でいいか」と思えるようにします。Amazonの1クリック注文は無効化し、ログイン状態も保持しない設定にします。定期便購入も見直し、手間が増えることで考え直す隙を作ります。

- 買い物サイト・アプリの利用時間を制限。 夜更けやストレス時は判断力が落ち、ついポチりがちです。スマホの利用制限機能(iPhoneのスクリーンタイム等)で特定のショッピングアプリやサイトを利用できる時間帯を限定しましょう。例えば「夜10時以降は通販アプリを使えないようロックする」と、衝動的な深夜購入を防げます。PCでもサイトブロッカー拡張機能を使い、特定サイトへのアクセスを時間制限できます。

- 実店舗でも「一手間」を課す。 外出時、ついコンビニで余計な物を買ってしまうなら持ち歩く現金を必要最低限にします(電子マネーも封印)。ウィンドウショッピングで衝動買いしてしまう人は、買い物に行く際買う物リスト以外は買わないルールを決め、その場でリスト外の物を見つけても「一度家に帰ってから出直す」とします。帰宅すると大抵どうでも良くなるものです。また友人と店巡りすると散財するタイプなら、一人で行くようにするか、あらかじめ「今日は○時までに帰る」と決め時間制限をかけます。

これらは自分の行動パターンを分析し、「つい買ってしまう」状況を意図的に減らす工夫です。通知や広告を遮断することは決して「情弱」ではなく賢明な自衛策です。また、買うまでのステップ数を増やす(情報入力や時間制限)ことは、衝動を冷ます冷却期間を作る意味があります。「それでも欲しい物なら手間をかけても買うだろう」という考えで、自分に少しだけハードルを課してみましょう。

8. 「責任パートナー」と一緒に目標管理する

理由: 一人で頑張るより、誰かと一緒の方が継続しやすいのはダイエットなどと同じです。信頼できる第三者に自分のお金の目標やルールを宣言し、定期的に報告する仕組みを作ると、緊張感とサポートの両方が得られます。家族でも友人でも支援者でも構いません。いわば「お金のコーチ」をつけるイメージです。

具体的手順:

- パートナーを選ぶ。 あなたのお金の悩みを理解してくれそうで、かつ適度に厳しく協力してくれそうな人を1人選びます。配偶者や親、信頼する友人、支援スタッフなどです。恥ずかしいかもしれませんが、「浪費癖を直したいから手伝ってほしい」と正直に相談してみましょう。相手にはお金を貸してもらう等の経済的支援ではなく、あくまで見守り役になってほしいことを伝えます。

- 目標とルールを書面にする。 パートナーと合意の上で、今後の予算目標や禁止事項、報告頻度を簡単な宣誓書にまとめます。例えば「毎週日曜に1週間の支出内訳をLINEで報告します」「クレジットカードは〇〇さんに預けます」「1か月で○万円貯金します」といった内容です。お互いサインして写真に撮っておくと、本格的で気が引き締まります。

- 定期報告の場を設ける。 週1回や月1回など頻度を決め、実際に収支を報告します。対面で会って話すのがベストですが、難しければメールやチャットでも構いません。報告内容はシンプルでOKです(例:「今週は食費予算8千円に対し7,500円収まった」「洋服代オーバーしたので来週調整する」等)。パートナーはアドバイスより傾聴と承認が役割です。「よくやってるね」「ここもう少しだね」とフィードバックをもらえると自分を客観視できます。

- 問題発生時は一緒に対策を考える。 もし大きな出費ミスやトラブル(詐欺に遭いそう等)があった場合、すぐパートナーに相談します。一人で抱え込まず第三者の視点を入れることで冷静な判断ができます。場合によっては専門機関への同行支援なども依頼しましょう(例えば消費生活センターに一緒に行ってもらう等)。

この責任パートナー制度は、ADHDの治療でも取り入れられるアカウンタビリティ戦略です。人は「誰かに見られている」と思うだけで自己抑制力が高まります。また、良きパートナーは失敗しても頭ごなしに叱ったりしません。成果を一緒に喜び、失敗しても励ましてくれる存在は大きな支えになります。身近に適任者がいない場合、ケースワーカーや金銭管理支援サービス(後述の日常生活自立支援事業など)を活用する手もあります。

9. できることは全部自動化:支払い・貯蓄のオートパイロット化

理由: 人間は忘れる生き物ですし、意志の力も有限です。ルーチンの支払い・貯金は自動システムに任せてしまうことで、うっかりミスや先送りを防ぎます。特に発達特性のある方は「やるべきことを思い出す」こと自体が難関なので、仕組みに全部やらせるぐらいでちょうど良いのです。

具体的手順:

- 光熱費・通信費などは口座振替かカード自動決済に設定。 まだ振込用紙で支払っているものがあれば、金融機関やクレジットカードでの自動引き落とし手続きに切り替えます。銀行や各サービス提供会社のWebサイトから申込できます。一度設定すれば毎月自動で引き落とされるので、払い忘れによる延滞や督促がなくなります。引き落とし日はカレンダーに登録し、前日に口座残高チェックする習慣をつけると安心です。

- 家賃も可能なら自動化。 家賃は口座振替に対応していない貸主もありますが、その場合も振込予約設定などで自動化します。ネットバンキングで毎月○日に家賃○円を指定口座に送金する定期予約が可能です。多少手数料がかかっても確実性を優先しましょう。

- 貯蓄は「先取り」で強制積立。 給料日直後に一定額を貯蓄用口座へ移す予約を入れます(例:「毎月25日に3万円を○○銀行の積立預金へ自動振替」)。会社の財形貯蓄制度が使えるなら天引きがベストです。また、残高が一定額以上になったら自動で投資信託購入や積立NISAに回すサービスも活用できます。手元に残さず強制的に貯蓄することで、余剰があれば全部使ってしまう癖を断てます。

- クレジットカード利用額は自動引き落とし&メール通知。 クレカをどうしても使う場合、引き落とし口座と日付を把握し、落とし忘れがないようその口座も2口座法で管理します。さらに毎月の請求額確定時にメール通知が来るようカード会社のWebサービスで設定し、届いたらすぐ明細を確認します。リボ払いや分割は利用せず、一括払いのみを自動引き落としにしておきます(それで支払えない額の利用はしないということです)。

- 家計簿アプリで半自動記録。 金融機関と連携できる家計簿アプリを使えば、支出入が自動取得・分類されます。完全自動とはいきませんが、手入力の手間が大幅に省け、「記録を怠って気づいたら破綻」が防げます。レシート撮影で読み取るアプリも便利です。アプリに頼りすぎず、月1回はデータを見て修正・分類のメンテを行いましょう。

要するに「人間は忘れる」という前提で全て仕組みに組み込むことです。これにより頭のリソースを別のことに使えますし、支払い遅延による無駄な延滞料もゼロになります。自動化できるものは躊躇せず全部自動化しましょう。一度設定すればその後はあなたが怠けても容赦なく処理してくれます。

10. クレジットカードは怖くない:安全運用ルールを守る

※前述の対策1で「クレカを使わない」方針を提案しました。しかし「クレカのポイントや利便性を活かしたい」「社会的信用スコアを保ちたい」場合もあるでしょう。そこで、どうしてもクレジットカードを使う必要がある場合の安全運用術を示します(基本は1枚だけに絞るのがおすすめです)。

具体的手順:

- 利用限度額を意図的に下げる。 カード会社に連絡し、ショッピング枠の上限を必要最低限(例えば月5万円など)に引き下げます。こうすればそれ以上使いようがなく、万一盗難時の被害も限定できます。

- 即時記録&可視化。 クレカを使ったらその場でスマホの家計簿アプリに記録します(またはレシートにチェック)。利用額が見えにくいのがクレカの欠点なので、「使った感覚」を演出する工夫です。あるいはカード利用メール通知サービスに登録し、決済のたびにスマホに通知が来るようにします。通知が来たら必ず確認し、自分で家計簿に控えます。

- 翌月支払い分を先取りして口座にプール。 クレカで払った分と同額を、その日のうちに別口座(もしくはメイン口座)に移しておきます。例えば1万円の買い物をクレカでしたら、帰宅後すぐ1万円を「クレカ用」として口座移動または封筒などに取り分けます。こうすると後日まとめて引き落とされても確実に残高がある状態にできます。

- 請求額の事前把握とリマインダー。 毎月カード会社のサイトで確定請求額を確認し、支払日をカレンダーに記入&リマインド設定します。「○月○日に¥○○○支払い」とスマホ通知させ、前日には口座残高と照合します。口座振替の場合、残高不足だけは絶対避けるよう注意しましょう。一度でも落ちないと信用情報に傷がつく可能性があります。

- リボ払いや分割は利用しない。 リボ払い(定額払い)や長期の分割払いは高額な手数料(金利)が発生します。心理的にも借金感覚が薄れ危険です。必ず一括払いできる範囲の金額だけカード払いし、それ以上欲しいものがある時はお金が貯まるまで待つのが鉄則です。

- 不用意に枠を広げない・増やさない。 「もっと高額の買い物をする予定があるから」と安易に限度枠を上げたり、新規カードを作ったりしないこと。カードは枚数が増えるほど管理困難になり、どこにいくら使ったか把握できなくなります。本当に必要な場合以外は今持っている1枚を守る方が得策です。

これらを守れば、クレジットカードもデビットカードに近い感覚で安全に利用できます。大事なのは「カード払いした=自分の口座残高が即減った」と擬似的に感じることです。クレカは便利な反面、脳に「今お金を使った」シグナルが届きにくい道具なので、それを補完する工夫を常にセットで行いましょう。

11. クーリング・オフ相当の「考え直す仕組み」を自分に課す

理由: 特定商取引法で定められたクーリング・オフ制度は、一部の契約を後から無条件解除できる救済策です。しかし前述の通り通販には適用されず、実生活の衝動買いや契約には法的な「やり直しボタン」はありません。そこで、自分独自のクーリング・オフルールを作っておきます。万が一大きな買い物や契約を後悔したときにリカバリーしやすくなり、「買って失敗」の心理的不安が減るため衝動も抑制できます。

具体的手順:

- 高額出費の「熟考ライン」を決める。 ○円以上の買い物や契約は必ず一晩考える、誰かに相談する、といったマイルールを設定します。例えば「1万円以上の物はその場で買わない」「月額契約は即日契約せず必ず消費生活センターサイトで事例を調べる」などです。金額ラインは収入に応じて決めます。こうすることで、それ以上の出費は自動的にワンクッション入ることになります。

- クーリング・オフ制度を知っておく。 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務(エステや塾の高額契約)などは、契約から8日以内(マルチ商法は20日以内)なら書面一枚で解除できます。ただし通信販売にはクーリング・オフ規定がありません。通販では返品特約が広告になければ8日以内返品可という別ルールがありますが、基本的にネットで買った物はお店のポリシー次第です。まずこの事実を念頭に置き、「通販の注文ボタンを押す前に本当に大丈夫か冷静に考える」というクセをつけましょう。

- 「もしかして詐欺かも?」と思ったら即相談。 悪質商法の勧誘を受けて契約してしまった場合、クーリング・オフ適用になるケースが多いです。その際はすぐ消費者ホットライン(局番なし188)か地元の消費生活センターに連絡し、指示を仰ぎます。クーリング・オフは書面(ハガキ等)で意思表示する必要がありますが、自信がなければセンターで文面を教えてもらえます。期間が過ぎても諦めず相談しましょう。クーリング・オフ制度は「ハンコを押したからもうダメ」は嘘であることを示す心強い味方です。

- 返品・返金ポリシーを必ず確認。 ネット通販や店舗での購入時、返品可能期限や条件をチェックする習慣を持ちます。最近は大手ECでも初期不良以外の自己都合返品を受け付けているところもあります。買ってから「しまった」と思ったらすぐ返品手続きを調べて実行しましょう。未開封なら応じてくれる店も多いです。返品送料など費用負担はあるかもしれませんが、高額品なら損切りも大事です。

- 「買って後悔チェックリスト」を作る。 衝動買いしそうなとき、あるいは買ってしまった後に振り返るためのチェックリストを用意します(後述テンプレ参照)。「それは本当に必要だった?」「同じものを持っていない?」「収入に見合った買い物?」など10項目ほど質問を作り、YESが少ない場合は返品・解約を検討するのです。自問自答することで、次回以降の購買行動の抑制にもつながります。

★法律豆知識: クーリング・オフはあくまで「訪問販売などで騙された消費者を救済する制度」です。「通販で組み立てられないから返品したい」は法律上のクーリング・オフ理由には該当しません。一方、訪問販売で契約した英会話教室やエステは8日以内なら無条件解約できます。また、クレジット契約とセットの商品購入(例えばエステローン)はクレジットも含めて解約できます。これら正しい知識を持っておくと、「もし失敗しても法律で守られる場面もある」という安心感になり、大きなお金の判断でも冷静さを保てます。

自分ルールのクーリング・オフを課す最大のメリットは、「失敗しても挽回できる」というセーフティネットを用意しておくことです。これにより過度に恐れず購買判断ができ、結果として無駄遣いが減ります。「一度買ったら終わり」ではなく、「最後に考え直すチャンス」があると思えば、じっくり考えて選ぶようになります。

12. それでも衝動が止まらない時の緊急対処

理由: 以上の対策を講じても、人間ですから魔が差す瞬間はあります。特にストレスフルなときや体調不良のとき、衝動コントロールは難しくなります。そんな「やばい、買っちゃいそう!」という瞬間のために、あらかじめ緊急避難行動を決めておきましょう。

具体的手順:

- トリガーシチュエーションを知っておく。 まず自分が衝動買いしやすい状況を分析します。例:「仕事帰りで疲れているときスーパーで余計な総菜を買ってしまう」「寂しい夜中にネットでポチる」「給料日直後にハイになって高額品に手を出す」など。そうしたシチュエーションを書き出し、赤信号パターンとして頭に入れておきます。

- 一時離脱する。 衝動に駆られたら物理的にその場を離れるのが一番です。ネットならスマホやPCを閉じて部屋を出る、店舗なら「少し考えます」と言って店外に出る。その際深呼吸を3回。これだけで理性を司る前頭前野が働き始め、衝動のピークが過ぎます。

- 代替行動リストを用意。 衝動買いの代わりにできる行動をいくつか考えておきます。例えば「ガムを噛む」「外を5分散歩する」「誰かに電話する」などです。衝動を感じた瞬間にこのリストから一つ実行します。特に誰かとの会話は効果的で、話すうちに買いたかったこと自体忘れていた…なんてこともあります。

- 「もし買ったら」を具体的に想像する。 どうしても欲しい気持ちが収まらない場合、その場でメモを取りましょう。「これを買ったら来月のカード請求はいくらになる?」「他に諦めねばならない物は?」「部屋のどこに置く?」などです。現実的な想像をすることで、陶酔状態から覚め理性的判断に戻れます。

- それでも買ってしまったら…素早くリカバリー。 万一ルールを破って衝動買いしてしまった場合、自分を過度に責めないでください。その代わりすぐに現実的な対処をします。(1)返品できる物なら速やかに手続き(開封せず綺麗な状態で保管)、(2)返品不可ならリセールバリューを調べフリマ出品を検討、(3)出費分を補填する今後の節約プランを立てる、などです。例えば「今月は予算1万円オーバーしたから、来月の飲み会1回パスして帳尻合わせよう」といった具合に損失を最小化します。対処した内容は記録し、二度と繰り返さないよう壁に貼っておきましょう。

衝動は悪ではなく誰にでもあります。大事なのは「衝動に即反応しない習慣」を身につけることです。そのためには一拍置く訓練を積むしかありません。上記の緊急対処を繰り返すうちに、徐々に「おっと危ない、深呼吸!」というように反射的にブレーキがかかるようになります。完璧は目指さず、少しずつ衝動の頻度と被害額を減らしていくことを目標にしましょう。

以上12の対策を紹介しました。一度に全部は大変ですので、ご自身の課題にフィットしそうなものから優先的に実践してください。たとえば「カードの使い過ぎが問題」という方は1と10を、「家計簿が続かない」という方は6と9を、といった具合です。組み合わせて使うことで相乗効果も生まれます。次章では、こうした対策を支えてくれる日本の公的相談窓口・支援制度について解説します。

日本の相談窓口・制度の使い方【制度編】

結論: お金の管理に悩んだとき、自力で抱え込む必要はありません。日本には公的な相談窓口や支援サービスが各種整備されています。無料または低額で利用でき、恥ずかしがることは何もありません。ここでは代表的な制度・窓口について、「どこに」「どうやって」相談すればよいか具体的に紹介します。あなたやご家族の状況に合わせて、必要なサポートを遠慮なく活用しましょう。

生活困窮者自立支援制度の家計改善支援事業 – 専門員が家計を再建(厚生労働省)

何ができる?

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困りごとを抱える人を包括的に支援する国の制度です。その中の一つ「家計改善支援事業」は、専門の家計相談員が家計の「見える化」を手伝い、収支のバランス改善や債務整理などをサポートしてくれる仕組みです。公的な家計カウンセリングと思ってください。

対象となる人:

失業や収入減少、多重債務などでこのままだと生活保護に至りかねない経済的ピンチにある方が対象です。具体例として、「失業で収入が減り家賃が払えなくなりそう」「借金が膨らんで日々の生活費も苦しい」など、生活全般に困難が及んでいる人です。生活保護を受ける前段階の“予防策”として機能します(既に生活保護受給中の場合も利用できるケースがあります)。

どこへ相談?

お住まいの自治体の自立相談支援機関が窓口です。市区町村役所の福祉課や社会福祉協議会などに設置されています。名称は自治体によって「暮らしサポートセンター」「自立相談センター」など様々です。自治体公式サイトや厚労省の「自立相談支援機関一覧(みんなの暮らしつながるネット)」で連絡先を調べられます。電話か直接窓口へ行き、家計相談希望と伝えてください。

相談の流れと費用:

まず担当の支援員が生活状況全般をヒアリングします。「自立相談支援事業」という総合相談を経て、必要に応じて家計相談へ繋がることもあります。家計相談員との面談では、収入・支出や債務の状況を一緒に整理し、支出削減プランや返済計画を立案します。場合によっては金融機関や債権者との交渉同行、生活福祉資金貸付のあっせんなども行います。相談は基本無料(生活困窮者自立支援法に基づく事業のため利用者負担なし)です。複数回継続して面談し、数か月~1年程度かけて生活再生を目指します。途中で就労支援や住居支援など他の支援策とも連携して総合的に支援してもらえます。

当事者の声:

「一人では家計簿もつけられなかったけど、支援員さんに毎月見てもらうことでやる気が出た」「督促状の山をどう整理すればいいか分からなかったが、優先順位を教えてもらい交渉も付き添ってもらえた」といった報告があります。行政の福祉サービスというと尻込みしがちですが、親身になってくれる相談員さんが多いので、困ったときは早めに頼ってください。

日常生活自立支援事業 – お金の管理を代わりに手伝ってもらう(社会福祉協議会)

何ができる?

日常生活自立支援事業は、各都道府県・市区町村の社会福祉協議会が運営するサービスです。認知症や知的・精神障害などで判断能力が十分でない方に対し、福祉サービス利用や日常的なお金管理をお手伝いします。契約に基づき専門員が定期訪問し、預貯金の出し入れや公共料金支払いなどを代行・補助してくれます。

対象となる人:

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分だが本人による契約理解が可能な方です。たとえば「一人暮らしの高齢母が認知症気味で請求書管理が怪しい」「知的障害のある息子が悪徳商法に狙われないか心配」などの場合に利用が検討されます。ADHD単独では対象に明記されませんが、二次障害でうつ状態だったり知的能力境界域の場合など、利用できるケースもあります。本人の同意・契約締結が前提なので、利用意思を確認できる状態であることが必要です。

どこへ相談?

お住まいの市区町村の社会福祉協議会(社協)が窓口です。市役所等に相談窓口が案内されているほか、「○○市 社協 日常生活自立支援」で検索すれば連絡先が出てきます。まず電話で相談し、担当者と面談して状況を説明します。

利用の流れと費用:

初回相談後、社協スタッフが契約審査(判断能力の確認)を行います。利用者が事業内容を理解し契約意思を示せるか確認し、適するサービス内容を話し合います。問題なければ契約締結し、個別の支援計画を策定します。その計画に沿って専門員(生活支援員)が定期訪問を開始します。例えば月2回訪問し、その場で生活費のやりくり相談に乗りながら必要なお金を銀行から引き出したり、公共料金を代理で支払ったりします。郵便物管理や行政手続の補助も行います。利用料は1回あたり平均1,200円程度(地域により異なる)で、生活保護受給者は無料です。なお契約締結前の相談は無料です。頻度は柔軟に設定でき、週1回訪問なども可能ですがその分費用は増えます。費用負担が難しい場合は回数を減らすなど調整します。

成年後見制度との違い:

成年後見は本人の代理で包括的に契約・管理しますが、日常生活自立支援事業はあくまで「支援・補助」であり本人の権利を奪わない点が特徴です。利用者自身が契約主体で、職員は助言や手続きを代行するに留まります。判断能力がさらに低下すると支援継続は困難になるため、その際は成年後見への移行も検討されます。本サービスは「まだ後見人を付けるほどではないが日常的に見守りが必要」な段階に最適です。

利用者の声:

「毎月決まった日に来てもらえるので安心」「金銭出納帳を一緒に付けてもらい助かっている」など好評です。また親族が遠方にいる高齢者にとっては定期訪問で安否確認になるメリットもあります。費用はかかりますが、それ以上の損失(詐欺被害や滞納トラブル)を防げると考えれば安いものです。

多重債務に陥ったら – 無料の専門機関で早期相談を(金融庁・法テラス 他)

何ができる?

複数の借入やクレジット支払いに追われている場合、放置すると利息で雪だるま式に悪化します。日本には多重債務者救済のネットワークがあり、無料相談や債務整理の支援を受けられます。大きく分けて、(1)返済計画の立て直しや債権者との調整を行う機関、(2)法的な債務整理(任意整理・自己破産等)をサポートする機関、があります。

対象となる人:

借金問題で悩む全ての人が対象です。借入先は消費者金融・銀行・クレジット会社・闇金など問いません。「毎月返済で給料が消える」「借金のために新たな借金をしている」状態は要相談です。本人だけでなく家族からの相談も可能です。

どこへ相談?(主な相談先一覧)

- 地方財務局の多重債務相談窓口(金融庁): 国の出先機関である財務局に相談窓口があります。電話や面談で状況を聞き取り、適切な支援先への紹介をしてくれます。金融庁HPに各局の連絡先PDFがあります。まずどこに相談したらよいか分からない場合、地域の財務局に電話するとよいでしょう。

- 日本クレジットカウンセリング協会(JCCO): 内閣府・金融庁所管の公益財団法人で、経験豊富なカウンセラーが無料で借金相談に応じてくれます。必要に応じて債権者との交渉による返済計画作成(任意整理)もサポートします。多重債務ほっとライン(0570-031640)に電話予約し、面談相談へと進みます。土日対応やオンライン相談もあります。協会を通じて債務整理を行う場合、弁護士費用等は一切かからず(協会が仲介し債務者と各債権者の合意で分割返済計画を立てる方式)、3~5年かけて完済を目指します。

- 法テラス(日本司法支援センター): 国の法律支援機関です。収入等の条件を満たせば、弁護士・司法書士による無料法律相談(3回まで)が受けられます。多重債務は主要相談分野の一つで、債務整理(自己破産・個人再生など)の手続きを依頼する場合、弁護士費用の立替払制度(後払い分割)が利用できます。まず法テラスコールセンター(0570-078374)へ電話し、最寄りの事務所や提携弁護士を案内してもらえます。

- 弁護士会・司法書士会の法律相談: 各地の弁護士会・司法書士会も借金無料相談会を開催しています。日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会のサイトに情報があります。地域の法律相談センターで30分5000円程度で相談できる場合もあります(法テラス利用資格がなくてもこちらで安価に相談可)。

- 自治体の消費生活センター: 借金問題も含め、消費者トラブル全般を扱います。必要に応じて上記専門機関を紹介してくれますし、悪質業者相手の苦情交渉なども支援します。まずは前述の188番で最寄りセンターにつながります。

相談の流れと費用:

基本どの窓口も相談自体は無料です。クレジットカウンセリング協会では相談から解決まで一貫して無料です。弁護士に正式依頼する場合は着手金等が発生しますが、法テラスの民事法律扶助を使えば分割や免除も可能です。相談では借入先リストや債務総額、収支状況などを聞かれますので、事前に手元に揃えておくとスムーズです。カウンセラーや弁護士は解決策を複数提示してくれます(任意整理で利息カットし3年返済、自己破産で借金帳消し等)。方針が決まれば書類準備や債権者対応などプロがリードして進めます。

相談しても取立ては止まらない?

ご安心ください。弁護士や認定司法書士が受任すると貸金業者の取立てはその時点でストップします(受任通知が送付されます)。闇金相手でも警察や行政と連携し止める手段があります。返済が苦しいなら早めに相談するほど選択肢が多くなります。

ポイント:

「返せない借金は必ず解決できる方法が法律で用意されている」と心得てください。多重債務者向けの相談窓口は恥や遠慮は不要です。相談したからといってすぐ自己破産になるわけではありません。 専門家と一緒に家計を再建するイメージで、一日でも早くアクセスしましょう。

消費者ホットライン188・消費生活センター – 買い物トラブルはまずここへ

何ができる?

テレビCMでも「いやや!の188(消費者ホットライン)」と周知されている全国共通の消費者相談窓口です。商品やサービス購入に関するあらゆるトラブルについて、各地の消費生活センター等で相談員がアドバイス・支援を行います。詐欺的商法への対処や契約解除交渉なども相談できます。

対象となる人:

消費者(個人)として商品・サービスを購入/契約した方が対象です。典型例は「高額な布団を訪問販売で買わされた」「通信販売で不良品が届いたが返品に応じてもらえない」「マルチ商法に勧誘され契約してしまった」等ですが、小さなことでも構いません。「ネット通販の定期購入を解約したいが連絡先が不明」「リボ払いが雪だるまになって困っている」などもOKです。発達障害のある方の場合、悪徳商法被害に遭いやすいので、少しでも怪しいと思ったら迷わず相談しましょう。

どこへ相談?

電話なら局番なしの188(いやや)にかけてください。お住まいの自治体の消費生活相談窓口につながります。対面相談を希望する場合も、まず電話で予約するのが確実です。全国各地に消費生活センターや相談室があります(市役所等に併設の場合も)。また、国民生活センターのサイトで都道府県別の窓口一覧を調べられます。

相談の流れと費用:

相談は無料です。電話でもかなり詳しく相談員が話を聞き、アドバイスしてくれます。必要に応じてセンター職員が業者に連絡し、返金や解約の交渉を代わりに行ってくれることもあります。訪問販売などのクーリング・オフ手続きもサポートしてくれます。対面相談に行くときは、関連する契約書・領収書・メール画面など証拠を持参しましょう。相談員が一緒に書類を読み解き、法的に取れる手段を教えてくれます。解決までフォローしてもらえるケースもあります。

よくある誤解:

「消費生活センターに苦情を言ってもどうせ何もしてくれないのでは?」と考える人もいますが、それは誤解です。センターは行政機関として業者に指導・斡旋する権限があります。実際、多くの悪徳事業者がセンターからの指導を受けて返金対応に応じたり、業務改善した例があります。泣き寝入りする前に188です。

188番は何してくれないか?

お金の管理そのものの相談(浪費癖を治したい等)は専門外です。その場合は前述の家計相談などへ。また、多重債務の法的整理はセンターでなく弁護士等の領域ですが、まず188に相談すれば法テラス等を紹介してくれます。一方、詐欺被害や契約トラブル対応は彼らのプロフェッショナルなので積極的に頼ってください。

成年後見制度 – 本人に代わってお金を管理する最後の砦

何ができる?

成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者(認知症や知的障害、精神障害のある方など)のために、家庭裁判所が選んだ後見人等が本人を代理して財産管理や契約を行う制度です。法定後見(家庭裁判所の審判による後見・保佐・補助)と、任意後見(本人がまだ元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく)があります。簡単に言えば、ご本人のお金や財産を守るために第三者が法的な権限を持って管理・支援する仕組みです。

対象となる人:

日常のお金管理が自力では極めて困難で、契約の意味も十分に理解できないような状態の方です。3つのレベルがあり、

- 後見(こうけん): 判断能力がほとんど無い(常に欠けている)人向け。例:進行した認知症で金銭管理不能な高齢者。

- 保佐(ほさ): 判断能力が著しく不十分な人向け。例:判断力がかなり低下した中度認知症、知的障害者など。日常買物はできるが重要契約は難しい程度。

- 補助(ほじょ): 判断能力が不十分な人向け。例:軽度の認知症などで一部サポートがあれば契約可能な程度。

ADHDやASD単独で後見が付くことは通常ありません。対象は主に認知症高齢者や知的障害・精神障害で判断力が欠如した方です。ただし、ADHD/ASDの方でも成年後見制度を利用している例はあります(知的障害や精神障害を伴うケースなど)。

どこへ相談?

手続きは家庭裁判所ですが、まずはお住まいの市区町村の成年後見支援窓口に相談するのが良いでしょう。社会福祉協議会や地域包括支援センター、障害者支援センターなどで相談に乗ってくれます。法務局や家裁でも相談受付があります。また法テラスも情報提供しています。

利用の流れと費用:

後見開始の申し立ては家庭裁判所に対して行います。申立人は本人・配偶者・四親等内親族などのほか、市町村長も可能です。手続き費用は収入印紙800円+登記手数料2,600円+郵券約4,000円程度で、鑑定(精神鑑定)を要する場合別途数万円~10万円程度かかります。申立から審判までは1~2か月ほどです。選ばれる後見人等は、親族が希望すればその方か、あるいは弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されます。後見人等に就任すると、以後本人の財産を管理し、必要な支払いを行い、毎年家裁に報告します。

費用面では、専門職後見人には家庭裁判所が毎年報酬(目安月2~6万円程度)を本人財産から支払うよう許可します。本人に資力がない場合は市区町村の補助や報酬付与無しとなることもあります。また申立て自体も法テラスの費用援助制度を利用できることがあります。

メリット・デメリット:

成年後見人が付くと、本人に代わり契約や資産管理をしてくれるので悪徳商法などから財産を守れるメリットがあります。また本人が誤って不利な契約をしても取り消せる場合があります(判断能力の程度により異なる)。一方で本人の財産処分や利用に制限が出ます。特に「後見」の場合、本人は原則として自分で契約等できなくなります。また一度開始すると原則として本人が亡くなるまで続くので、一時的な利用はできません。家族の希望で途中でやめることもできません。このため、判断能力が回復見込みある場合や支援の範囲が限定的で良い場合は、後述の任意後見や前述の日常生活自立支援事業で対応する方が柔軟です。

任意後見制度:

本人がしっかりしているうちに、公証役場で契約を結び将来の後見人(任意後見受任者)を決めておく制度です。判断能力低下後に家庭裁判所が監督人を付け発効します。任意後見契約は将来への備えとして、発達障害のある方が信頼できる親族や専門職と結んでおくケースもあります。発効前ならいつでも撤回可能です。

利用者の声:

成年後見は「財産を守る」効果は絶大ですが、「本人の自由が奪われた」「親族が後見人弁護士に不満」といった声もあります。ただ、適切に機能すれば本人の生活安定と財産保全に寄与します。特に知的障害のある方がお金のトラブルに巻き込まれがちな場合、後見人(保佐人)が付いたことで安心して日常生活を送れるようになった例があります。必要な場合の最終手段として念頭に置き、判断能力が低下する前に周囲と話し合っておくことが望ましいです。

ギャンブル・ゲーム依存症等の相談 – 治療と支援で脱出を(厚生労働省・専門機関)

何ができる?

競馬・パチンコなどのギャンブルやオンラインゲーム課金、買い物嗜癖など、依存症の疑いがある場合には専門的な治療・リハビリが必要です。各都道府県には精神保健福祉センターが設置され、アルコール・薬物・ギャンブル等依存症の専門相談を受け付けています。また依存症医療の拠点病院や自助グループへの案内、家族支援も行っています。経済的問題だけでなく心の問題として対処することで、根本的な改善を目指します。

対象となる人:

賭け事やゲーム、浪費行動がコントロールできず生活に支障が出ている方とその家族です。具体例:「パチンコに給料の大半を使ってしまう」「ソシャゲ課金で借金した」「買い物依存でクレジット限度額いっぱいまで使ってしまう」等。発達障害のある方は衝動性や刺激追求の強さから依存症リスクがやや高いと言われます。ご本人が「自分の意思ではやめられない」状態なら、専門の力を借りる段階です。

どこへ相談?

各都道府県の精神保健福祉センターが入口になります。センターによっては「依存症専門相談窓口」を週何日か開設しています。厚労省作成のリーフレット等に連絡先一覧があります。まず電話で相談日を確認し予約します。またお住まいの保健所でも相談可能です。精神科医療機関に直接受診する場合は、厚労省の依存症対策全国センターが提供する医療機関検索サイトがあります。自助グループ(ギャンブラーズ・アノニマス、家族会など)へのつなぎもセンターで教えてもらえます。

相談・治療の流れと費用:

相談は無料です。専門相談では臨床心理士や精神保健福祉士が動機づけ面接などを行い、治療につなげる支援をします。治療が必要と判断されれば、専門の外来(依存症治療プログラムを持つ精神科病院など)を紹介されます。医療費は保険適用となります(条件により自立支援医療で1割負担可)。例えばギャンブル依存症向けには認知行動療法プログラムや家族教室等があります。また経済的相談も併せて行われ、債務整理が必要なら上記の多重債務相談窓口と連携します。

ギャンブル等依存症は「意志の弱さ」ではなく脳の病と理解することが重要です。治療により回復可能であり、決して恥じることではありません。近年は国も力を入れており、各地に依存症支援拠点が整備されています。お金の問題だからと金融面の対策だけしても根治しないので、疑いを持ったら早めに専門家へ。

家族向けサポート:

ご家族が相談することもできます。精神保健福祉センターでは家族面談や家族教室を開催し、対応の仕方(追及より見守り、経済的支援の線引き等)を助言しています。決して一人で抱え込まず、支援機関に繋がりましょう。

以上、代表的な相談窓口・制度を紹介しました。「自分のケースはどこに当てはまるか分からない」という場合は、迷ったら消費生活センターか自治体の福祉相談に問い合わせてみてください。適切な機関を案内してもらえます。大切なのは、問題が深刻化する前にアクセスすることです。早期の相談・介入が、結果的にあなたのお金と生活を守ります。

ケーススタディ:お金の使い方改善のリアルな実例3選

実際に上記の対策や制度を活用すると、どのように生活が変わるのか――3つのモデルケースを見てみましょう。当事者の年代・特性ごとに、失敗から立ち直っていく具体像を描きます。数値の変化にも注目してください。

ケース1:20代ADHD衝動買い型 – カード地獄からの脱出

プロフィール: Aさん(25歳男性)。ADHDの特性があり、ストレスが溜まると通販サイトで衝動買いする癖がありました。クレジットカードでのリボ払い残高が約30万円に達し、毎月の返済に追われる生活。貯金ゼロで家賃を滞納しそうになり、このままではまずいと一念発起。

介入設定: Aさんはまずクレジットカードを封印し、対策1「即時払い」+対策2「24時間ルール」+対策8「責任パートナー」を実施。デビットカードを新規作成し、1日あたりの利用限度額を5千円に設定。欲しい物があればウィッシュリストに入れ翌日に検討。さらに友人にお願いし、毎週末に1週間の支出を報告する約束をしました。

3週間後の変化: Aさんはクレジットカードを一度も使用せずに3週間過ごせました。衝動買いの頻度は「ほぼ毎日」から「週1回以下」に激減。24時間リストに入れた6件の内、翌日購入に至ったのは1件だけでした。デビットカード利用額は3週間で約4万円(週平均13,000円)に収まり、以前は毎週2万円超えていた浪費が約35%削減されています。また、パートナー報告により「今週の無駄遣い額は〇円」と可視化されたことで罪悪感が芽生え、徐々に自制心が働くようになりました。

3か月後の成果: リボ払い残高は返済と新規購入抑制により30万円→18万円にまで減少(12万円返済)しました。毎月のカード返済額はリボ手数料も減り1.5万円から1万円へ軽減。Aさんは浮いたお金で家賃滞納も解消し、初めて5万円の貯金を作ることができました。また衝動買いの回数は月2回程度に落ち着き、買っても予算内の商品だけになりました。友人との報告も継続中で、「浪費ネタを笑い話にでき、ストレス発散になる」と言います。彼は「お金を自分でコントロールできている」という自信を取り戻しつつあります。

ケース2:30代ASDこだわり支出型 – 趣味費の枠を決めて安心管理

プロフィール: Bさん(32歳女性)。ASDの特性があり、特定の趣味(アイドルグッズ収集)に月3~4万円費やしていました。反面、興味の薄いことにはお金を出したがらず、健康診断や車検など必要な支出を後回しにする傾向が。結果、時折まとまった出費(医療費や修理代)が発生して貯金を食い潰すパターンでした。現在貯蓄はほぼゼロ。

介入設定: Bさんは対策5「カテゴリ予算」と対策6「見える化」を採用。趣味費用は月1万円までと自己ルールを設定(以前の1/3以下に抑制)。生活費全体も週予算制にし、毎週月曜に封筒に現金を入れて管理を開始しました。またホワイトボードに「今月の趣味予算:10,000円」「あと○○円使える」と大きく書き出し、日々更新することにしました。さらに、今まで避けていた年1回の健康診断費用等も積立計画に組み入れました。

3週間後の変化: 封筒予算管理により、Bさんの食費と日用品費の無駄買いが減少しました。3週間での趣味支出は8,000円と予算内に収まり、欲しかったグッズも「本当にお気に入りの1点だけ買う」形に変化。「ボードで残額が見えるので安心して選べた」とのこと。逆に健康・整備費積立として毎週2,000円を別封筒に移す習慣がつき、3週間で6,000円貯まりました。これは例年後回しにしていた費用に充てる予定です。「必要費を確保してから趣味に使う順番にしたら、心の余裕ができた」とBさんは感じ始めています。

3か月後の成果: 趣味への月平均支出は約12,000円に収まり(従前比60%以上減)、それでも「お気に入りグッズは手に入って満足度は変わらない」とのこと。浮いたお金で計画的に医療検診と車の点検を受け、臨時出費の不安が解消しました。さらに、初めて緊急用貯金5万円を確保できました。ホワイトボードには貯金達成グラフも描かれ、増えていくのを見るのが楽しみになったそうです。Bさん曰く「予算というルールのおかげで、好きなことを安心して楽しめるようになった」とのことで、趣味への満足感もむしろ向上しています。ASD特有のルール順守性が良い方向に働いたケースです。

ケース3:50代ADHD+ASD・多重債務リスク型 – 公的支援で生活再生

プロフィール: Cさん(55歳男性)。発達障害の診断はありませんが、おそらくADHD傾向(衝動性)とASD傾向(対人不安)が併存しています。長年お金にルーズで、クレジットカード5枚・消費者金融2社から計250万円の借金があります。返済のために新たな借入を繰り返し、もはや自転車操業状態。督促状を無視しがちで、家族もお手上げでした。

介入設定: 家族が地域包括支援センターに相談し、Cさん自身も承諾の上で市役所の生活困窮者自立相談窓口を訪問。家計改善支援事業に繋がりました。ケースワーカーと債務整理計画を立て、同時に金融庁の紹介で日本クレジットカウンセリング協会にも電話相談。協会を通じた債務整理(任意整理)を進めることになりました。また日常のお金管理は対策4「2口座法」を導入し、Cさん一人では難しいので社会福祉協議会の日常生活自立支援(月2回訪問)を契約しました。

3週間後の変化: 専門家の介入により、債権者への受任通知が送られて督促が止みました。Cさんは毎日怯えていた取り立て電話から解放され、精神的に落ち着きを取り戻しました。家計相談員の助けで支出を見直し、携帯プラン変更や不要サービス解約で月1万5千円の固定費削減を実現。日常生活支援員の初回訪問では、預貯金口座の整理や公共料金の滞納チェックが行われ、必要な支払いは代理で即座に対応してもらえました。2口座法も支援員と共に設定し、以後Cさんの年金収入は固定費口座で管理、週1回支援員同行で必要額だけ下ろす運用が始まりました。

3か月後の成果: クレジットカウンセリング協会の働きかけで、Cさんの7社250万円の借金は利息免除のうえ5年(60か月)分割返済の計画がまとまりました。月々の返済額は約42,000円です。家計改善支援員が自治体の貸付制度も活用し、一部債務をまとめる調整も行ったため、無理のない返済額に抑えられています。Cさんは5枚のクレジットカードを全て解約し、現金主義に切り替えました。日常生活支援員との二人三脚で、3か月間家計が赤字になることなく回せています。家族も「専門職に任せられて安心した」と胸を撫で下ろしています。Cさん本人も借金返済のゴールが見えたことで表情が明るくなり、「完済したらやりたいこと」を語れる余裕が出てきました。

以上のケーススタディから分かるように、適切な対策と支援の活用で確実に状況は好転します。大切なのは早めに動くことと、周囲の協力を得ることです。「まだ大丈夫」は危険信号。ぜひ今日から実践と相談を始めてみましょう。

7日間スタータープラン:今日から始める一週間プログラム

最後に、ここまで紹介した対策を最初の1週間で実践するための具体的プランを提示します。1日ごとに無理のないタスクと所要時間、完了のチェック欄を設けました。この通りに動けば、ひとまず金銭管理改善の第一歩が踏み出せます。ぜひチェック欄に✔️を入れながら進めてみてください。

| Day(曜日) | やること(To-Do) | 所要時間の目安 | 完了 ☑ |

|---|---|---|---|

| Day 1 (月曜) | 現状の「見える化」: 財布・口座をすべて確認し、現金残高・口座残高・借入残高を一覧に書き出す。また、現在契約中のサブスクや毎月の固定費もリストアップする(テンプレ参照)。家族がいる場合は一緒に実施。 ポイント: 恐れず正確な数字を出すこと。 | 60分 | [ ] |

| Day 2 (火曜) | 支払い方法の整理: クレジットカードを使っている人は、明日からの1週間カード封印チャレンジを宣言。代わりに使うデビットカードや現金を準備する。また、主要な光熱費・通信費について口座振替やカード自動決済になっているか確認し、未設定なら手続き書類を取り寄せる。 ポイント: この日にクレカを封筒に入れて棚上げし、デビットカードのPINや残高をチェック。 | 45分 | [ ] |

| Day 3 (水曜) | 予算を組む: 当月残りの日数で使える金額を算出し、1週間あたりの予算を決める(テンプレのミニ予算表を活用)。封筒または新規口座に週予算分を移し、残りは固定費用に温存。併せて、趣味・交際など変動費カテゴリごとの目安配分も決める。 ポイント: 迷ったら過去1か月のカード明細をカテゴリ集計し、20%カットした額を目標に設定。 | 60分 | [ ] |

| Day 4 (木曜) | サブスク棚卸し: リストアップしたサブスクの中から解約候補を決定し、実際に解約手続きを行う。少なくとも1件以上解約する。残すサービスについても次回更新日をカレンダーに記録。 ポイント: 不安なら無料期間を利用していた類似サービスと比較検討する。家族と共有しているサービスは相談を。 | 30分 | [ ] |

| Day 5 (金曜) | 環境のリセット: スマホとPCの通知設定を見直し、ショッピング系アプリのプッシュ通知・メールマガジンをすべてOFFにする。ブラウザのブックマークから不要な通販サイトを削除。併せて、クレジットカード情報のWeb保存を解除し、都度入力が必要な状態に変更する。 ポイント: SNSの広告表示設定も確認し、可能な限りオフに(Twitterのプロモーション表示オフ等)。 | 30分 | [ ] |

| Day 6 (土曜) | 振り返りと相談: ここまでの5日間の取組を振り返りノートに簡単に記録。「できたこと」「難しかったこと」「来週以降の課題」を書く。そして必要に応じ、公的相談窓口に問い合わせを行う。借金で困っていれば188やJCCOへ、家計相談なら自治体へ電話し、予約等段取りする。 ポイント: 土曜は自治体窓口が閉まっているのでメール問合せも活用。JCCO多重債務ほっとラインは土日も受付(要予約)。 | 45分 | [ ] |

| Day 7 (日曜) | パートナーと目標設定: 家族または信頼できる知人に協力を仰ぎ、今後の金銭管理目標を共有するミーティングを持つ。報告頻度やルールを決め、簡単な文書(宣言シート)にまとめて署名。難しい場合は日記アプリ等に今後の誓いを書き出し、自分自身をパートナーにする。 ポイント: 無理のない具体的な数字目標を1つ設定(例:「3か月で5万円貯金」など)。 | 60分 | [ ] |

この7日間プランで、まず現状把握→仕組み作り→環境調整→振り返りと支援依頼という一連の流れを経験できます。1週間終えたら、小さなご褒美を用意しつつ、次の週以降も継続・改善していきましょう。

金銭管理テンプレート&チェックリスト集

日々の金銭管理にすぐ使えるシート類を用意しました。コピーしてご活用ください。

◆ 週次ミニ予算シート(サンプル)

週ごとの予算計画と実績を記録する表です。カテゴリごとに配分を決め、週末に使った額を記入して差額を確認します。

| カテゴリ | 週予算 | 週実績 | 差額(±) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 食費 | 8,000円 | 7,500円 | +500円 | 余り500円貯金箱へ |

| 日用品 | 1,500円 | 1,300円 | +200円 | |

| 交通(ガソリン等) | 3,000円 | 3,200円 | -200円 | 通勤以外の外出多し |

| 娯楽・交際 | 3,000円 | 2,500円 | +500円 | 映画券割引使用 |

| その他雑費 | 2,000円 | 1,800円 | +200円 | |

| 合計 | 17,500円 | 16,300円 | +1,200円 | (+は黒字、-は赤字) |

(↑上記はサンプル。「週予算」「カテゴリ」は各自でカスタマイズしてください)

- 余ったお金は「+○○円」のように書き、貯蓄や翌週繰越へ。足りなかった場合「-○○円」とし、理由をメモ。

- 1週ごとに区切ることで月途中でも調整しやすくなります。

◆ サブスク管理リスト

定期課金サービスの一覧と見直し用チェック欄です。毎月の固定費を把握し、定期的に断捨離しましょう。

| サービス名 | 月額料金 | 利用頻度/最終利用日 | 継続 or 解約 | 次回見直し時期 |

|---|---|---|---|---|

| Netflix(動画) | ¥990 | 週3回利用 | 継続(家族共用) | 2024年6月 |

| Spotify(音楽) | ¥1,080 | 月1回以下 | 解約済(20XX/11/04) | - |

| ジム会員(フィットネス) | ¥8,800 | 週1回 | 継続(頻度増やす) | 2024年3月 |

| OO新聞デジタル版 | ¥1,500 | 月30記事ほど | 解約予定 | 2023年12月 |

使い方: 半年~1年ごとにこのリストを更新し、「解約」欄が多くなるよう心掛ける。解約日と次回見直し予定を記入すると忘れ防止に。

◆ 相談先メモシート

公的相談窓口に行く際の準備メモです。電話や来所時に聞かれる情報を整理できます。

| 相談窓口名/担当部署 | 連絡先(TEL/メール) | 受付時間・方法 | 持参物/準備物 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 自立相談支援機関(○○市役所 福祉課) | 012-345-6789 mail@example.jp | 平日9:00-17:00 要電話予約 | 身分証、家計簿データ 借金明細書類 | 11/10 10時 予約済 |

| 消費生活センター(県央) | 188(自動転送) | 平日10:00-16:00 電話相談可 | 問題の商品、契約書写し | |

| 日本クレジットカウンセリング協会 (多重債務ほっとライン) | 0570-031640 | 月~土 9:30-16:30 電話予約後、対面相談 | 借入先一覧、収支表 | 受付担当:田中さん |

| 精神保健福祉センター(依存症相談) | 03-xxx-xxxx | 毎週水曜13:00-16:00 専門相談(予約制) | 本人・家族面談 (紹介状不要) | 家族のみ相談予定 |

メモ: 事前に話の要点や質問を書き出し、このシートを見ながら相談すると漏れ防止になります。

◆ 「買う前の10問」チェックリスト

購入ボタンを押す前、レジに進む前に、自問してほしい10の問いです。【Yes】と思えない項目があるなら一旦立ち止まりましょう。

| 質問項目 | Yes/No |

|---|---|

| 1. これは「本当に必要なもの」か?(なくても生活に支障はないのでは?) | [ ] |

| 2. 同じようなものを既に持っていないか?(代用できないか?) | [ ] |

| 3. 今買わずとも後日でも良いか?(急ぐ理由はある?セールの誘惑だけでは?) | [ ] |

| 4. 支払い方法は大丈夫か?(翌月に支払える現金が用意できる?リボ払いになってない?) | [ ] |

| 5. 予算の範囲内か?(月間・週間予算オーバーでは?他の予算を圧迫しないか?) | [ ] |

| 6. 他店やネットでもっと安く手に入らないか?(比較検討済み?中古でも良いなら?) | [ ] |

| 7. 維持費・置き場所は確保できるか?(使い続けるためのコスト・スペースは?) | [ ] |

| 8. これは欲しいのか、それとも「○○したい」だけか?(例:ストレス発散したいだけで買おうとしてない?) | [ ] |

| 9. 家族や信頼できる人に「買おうと思う」と話せる内容か?(人に言えない買い物は危険) | [ ] |

| 10. (大型出費の場合)5年後・10年後も価値があるか?(長期的な投資として妥当?) | [ ] |

→ チェック結果: Yesが少ない場合、購入を見送りまたは再検討しましょう!(できれば24時間以上時間を置く)

これらのテンプレートは自由にアレンジして構いません。手書きでノートに貼るも良し、デジタルで管理するも良しです。大切なのは「見える形で習慣化」すること。ぜひお役立てください。

よくある質問FAQ(10項目)

Q1. クレジットカードはやっぱり全部やめるべきでしょうか?

A1. 浪費の原因がクレカにあるなら一旦休止が無難です。 現金やデビットで問題なく生活できるなら、思い切ってハサミを入れるのも手です。ただ、公共料金支払いなど利便性もあるので、自制できる範囲で1枚だけ残し利用上限を下げる方法もあります。要は「カード=借金」であることを常に意識し、翌月一括で払える分だけ使う自己ルールを守れるかどうかです。それが難しいなら利用停止が治療法になります。半年~1年経って金銭感覚が改善したら、ポイント目当てでなく計画的利用の道も検討しましょう。

Q2. ネット通販で買った物はクーリング・オフできないって本当ですか?

A2. 基本的に本当です。 通信販売(ネットやカタログなど、こちらから申し込む取引)には法律上のクーリング・オフ制度はありません。ただし事業者が広告で返品特約を明示していない場合、商品受取後8日以内なら返品できるケースがあります。また多くの通販サイトは独自の返品ポリシーを持っています。したがって、「通販はノーリスク♪ダメならクーリング・オフすればいいや」は誤りです。買う前に返品条件を必ず確認し、届いたら早めに検品しましょう。万一トラブルなら消費生活センターに相談を。

Q3. 一度開封・使用した商品でも返品や解約はできるのでしょうか?

A3. 状況によります。 未使用・未開封であれば返品可能な店は多いですが、使用済みだと難しいことが多いです。初期不良なら交換対応になります。訪問販売等のクーリング・オフでは、多少使っていても期間内なら返品可能です(使用分の減額請求はされません)。ただ、店舗購入で「思ったのと違った」場合は店側の善意対応に頼るしかありません。結論: 開封前に本当に必要か再確認する、開封したら不良がないか速やかに確かめる、不要なら綺麗なうちに売却する、が基本です。

Q4. 家族にお金の管理を任せるのは負けでしょうか?自立できなくなりませんか?

A4. 必要なら一時的に任せてもOKです。 信頼できる家族がいるなら、「共同管理」や「代行払い」も選択肢です。例えば給与口座を配偶者に預け、毎週お小遣いをもらう形式で家計を安定させているADHD当事者もいます。それでストレスが減り貯蓄できれば大きな前進です。ただし全て丸投げでは知識が付かないので、慣れてきたら徐々に自分でも管理に参加しましょう。最終目標は自立でも、途中で人の手を借りるのは恥ではありません。 成年後見制度のように法的に管理者を付ける方法もありますが、それは最終手段です。まずは身近なサポートを活用してください。

Q5. ADHDやASDだと一生お金の管理は苦手なままですか?治ることはないのでしょうか?

A5. 特性自体は一生付き合うものですが、「苦手なまま」かどうかは工夫次第です。 脳の特性は変えられなくても、環境調整やスキル習得で対処能力は飛躍的に伸ばせます。事実、研究ではADHD当事者でも認知行動療法等で金銭管理が改善した例があります。ASDの方も明確なルールと仕組みを作ればむしろ几帳面に管理できることも多いです。大事なのは「自分はダメだ」とあきらめず、少しずつ成功体験を積むこと。対策を講じれば今日より明日、今年より来年と確実に良くなります。「治す」というより「付き合い方に慣れる」イメージで取り組みましょう。

Q6. 家計簿が本当に続きません…。記録必須でしょうか?

A6. 細かい記録よりザックリ管理でも大丈夫です。 家計簿は確かに有用ですが、苦手意識が強い場合は代替案があります。例えば「毎日レシートだけ財布に溜め、週末にまとめて見る」「現金封筒法で残額から逆算する」「家計簿アプリで自動集計する」等です。要は収支バランスが把握できればOKなので、神経質に一円単位で付ける必要はありません。グラフやリストで視覚的に把握するだけでも効果はあります。デジタルに弱ければノートに●△■でシール貼るとか、自分なりに工夫しましょう。完璧な記録より継続できる記録を目指して下さい。

Q7. 収入が少なく貯金ができません。それでも節約する意味ありますか?

A7. あります。 たとえ貯金が難しくても、出費を管理すること自体が生活防衛になります。 収入が少ない方こそ無駄な出費を減らして公的補助等をフル活用する必要があります。節約して浮いたお金は少額でも楽しみや勉強に回せ、心のゆとりを生みます。また、節約上手になると将来収入が増えたとき貯蓄に回せる比率が高まり、一気に生活基盤を固められます。さらに言えば、金銭管理力は収入に関係なく必要なスキルです。年収が多くても浪費すれば破綻します。逆に収入低くても管理次第で幸福度は上げられます。ですから今の状況でベストを尽くすことに意味があります。

Q8. 多重債務でどうにもならない場合、自己破産した方がいいですか?

A8. ケースによりますが、自己破産は最終的な救済策として有力な選択肢です。 支払い不能が明らかな場合、早めに弁護士に相談し自己破産手続きを検討すべきです。自己破産すれば借金は帳消しになり生活を立て直せます。ただし自宅や車など資産は一部処分され、今後数年間は新規借入やクレカ作成が制限されます。またギャンブルなど浪費原因だと免責不許可事由になる可能性もあります。ただ実際は裁判所の裁量で免責されるケースが多いです。迷ったら法テラスや弁護士に相談しましょう。 任意整理や個人再生など他の整理法も含め、最善策を提案してくれます。借金で命を絶つくらいなら破産して人生やり直す方がずっと良いです。

Q9. 自己投資(資格取得や趣味の勉強)のお金まで削るべきでしょうか?

A9. 将来につながる自己投資はゼロにしない方が良いです。 ただし浪費との区別が重要です。「勉強」と称して教材を買い漁るのは浪費になりがちなので、投資対効果を考えて予算化しましょう。例えば「資格試験受験料と公式テキスト代は出すが、関連グッズは買わない」とか、「趣味講座月1回5000円はメンタルヘルス維持費として計上する」などです。自己投資も家計の一部ですから、他の支出とのバランスを取りながら取り入れてください。将来収入アップや人生の質向上につながるなら、削りすぎない方が長期的にプラスです。

Q10. 発達障害の治療薬(例えばADHD薬)でお金の管理能力は良くなりますか?

A10. ADHDの薬は衝動性や集中力を改善するので、間接的に効果が見込めます。 実際、ADHD治療薬服用中は散財が減ったとの報告もあります。ただ薬はあくまで症状を和らげるもので、金銭管理の知識や習慣が身につくわけではありません。薬 + 行動療法がベストです。ASDに特効薬はありませんが、不安や衝動が強い場合は向精神薬で安定させることもあります。医師と相談し、治療が必要な状態であれば躊躇せず取り入れてください。その上で本記事の対策を実践すれば、より成果が出やすくなります。なお薬自体の費用もかかるので、家計に組み込むのもお忘れなく。

用語集(人中心・簡潔な定義)

- ADHD(注意欠如・多動症): 発達障害の一種で、不注意(ケアレスミスや忘れ物)、多動性(落ち着きがない)、衝動性(考える前に行動)の特性を持つ。成人まで持続する場合があり、金銭面では衝動買いや計画苦手さとして表れやすい。【Bangmaら2020によれば成人ADHD群で衝動買いが有意に多い。

- ASD(自閉スペクトラム症): 発達障害の一種。社会的コミュニケーションの困難さと、興味や行動の偏り(こだわり)が特徴。金銭面では、特定の興味への過剰支出や、予想外の出費への対応困難として現れることがある。【一部研究でASD成人は金融リテラシーが低くリスク回避的との報告。

- 神経発達症: 発達障害の医学用語(DSM-5カテゴリ名)。ADHDやASD、学習障害など、生まれつきの脳機能の偏りによる障害の総称。単に「発達障害」とも言うが、スティグマ軽減のためこう呼ぶ場合も。

- 衝動性: 突発的な欲求に駆られて行動してしまう性質。買い物の文脈では衝動買いを指す。ADHDの中核症状の一つで、我慢や計画をすっ飛ばして購入してしまう傾向をもたらす。

- 遂行機能: 目標を立て計画し実行する脳の能力。これが弱いと段取りや予測が苦手になり、家計管理では予算計画や支払い管理が難しくなる。ADHDやASDでは遂行機能障害がよく見られる。

- ワーキングメモリ: 作業記憶。短時間情報を保持・操作する能力。これが弱いと「今月いくら使ったか覚えていない」「請求書を記憶から漏らす」などが起こる。ADHDでは平均より低いことが多い。

- タイム・ブラインドネス: 時間の経過や長さを実感しづらい状態。「時間に盲目」とも訳される。ADHD当事者によく見られ、将来より目先のことに意識が向きやすく、貯蓄や長期計画が苦手になる要因。

- 生活困窮者自立支援制度: 国が2015年施行。生活保護に至る前段階の困窮者を自治体が支援する制度。就労支援や住宅確保給付金など多面的支援がある。本文で触れた家計改善支援事業はその一環で、家計相談員が家計管理を支援する。利用無料。

- 日常生活自立支援事業: 社会福祉協議会による福祉サービス。認知症や障害で判断力が不十分な人と契約を結び、専門員が日々の金銭管理や手続をサポートする。成年後見制度の前段階的位置づけ。利用料は1回あたり数百~数千円。

- 成年後見制度: 判断能力が低下した成人のために、家庭裁判所が後見人等を選び代理で財産管理等させる制度。法定後見(後見・保佐・補助の3類型)と任意後見がある。開始後は原則本人の財産管理権は制限される。専門職後見人には本人財産から報酬(月2~6万円程度)が払われる。

- クーリング・オフ: 特定商取引法に基づき、一度契約しても一定期間内(8日間など)は無条件解除できる制度。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務(エステ等)・連鎖販売取引(マルチ商法)・内職商法などに適用。通信販売には適用されない。行使時は内容証明郵便等で通知する。

- 多重債務: 返済不能なほど複数の借入れがある状態。対策として債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)がある。日本クレジットカウンセリング協会など公的相談機関で無料相談・支援が可能。放置は厳禁、早期相談が鉄則。

- 任意整理: 裁判外で債権者と直接交渉し、利息カットや返済猶予を取り付けて借金を整理する方法。弁護士や認定司法書士が代理して行う。裁判所を通さないため柔軟かつ費用も比較的低い。協会を介したケースでは利息ゼロ・3~5年分割払いの和解が多い。

- 自己破産: 法的債務整理の一つ。裁判所に申立て、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続き。財産は処分されるが(99万円以下の現金等は残せる)、借金は全額帳消しとなる。免責にはギャンブル等の免責不許可事由があるが、裁量で免責される例も多い。信用情報は5-10年ブラックになる。

- 依存症(嗜癖): 特定の行為や物質使用がやめられず、生活に支障をきたす状態。アルコール、薬物、ギャンブル、ゲーム、買い物など様々。本人の意思だけでは克服困難で、治療や自助グループ参加が有効。厚労省の方針として各地に相談窓口・医療機関が整備されている。

参考文献・リンク集

(以下、一次情報や信頼性の高い情報源を中心に掲げます。※発行主体 / 資料名 / URL / 更新日・参照日)

公的機関・制度情報:

- 厚生労働省『生活困窮者自立支援制度の概要』(生活保護・福祉一般)

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

※更新日: 2023年4月1日(令和5年度版)

– 生活困窮者自立支援法に基づく各事業(自立相談支援・家計改善支援等)の仕組みを解説mhlw.go.jpmhlw.go.jp。 - 厚生労働省『家計改善支援事業の手引き』

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/001472188.pdf

※発行: 2020年3月(令和2年度版)

– 自治体職員向け手引き。家計相談の流れや他制度との連携事例等を網羅。公的資料として詳細。 - 厚生労働省『日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)について』

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html

※更新日: 2021年9月15日

– 対象者の範囲、支援内容(福祉サービス利用援助・日常的金銭管理等)、利用料(平均1,200円/回)などを記載mhlw.go.jpmhlw.go.jp。 - 金融庁『多重債務についての相談窓口』

URL: https://www.fsa.go.jp/soudan/

※更新日: 2022年4月1日

– 全国の財務局の相談窓口PDF、その他公式相談先一覧(法テラス、日弁連、司法書士会連合会、貸金業協会、クレジットカウンセリング協会等)を掲載fsa.go.jp。闇金融通報先も記載。 - 消費者庁『消費者ホットライン「188(イヤヤ)」のご案内』

URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

※更新日: 2022年7月19日

– 局番なしの188で最寄りの消費生活相談窓口につながる仕組みを説明。受付時間や事例集へのリンクも。 - 国民生活センター『困ったときは消費生活センターへ』(全国地図)

URL: https://www.kokusen.go.jp/map/

※参照日: 2023年11月1日

– お住まいの地域の消費生活センター所在地・電話を検索可能。平日昼間以外は自動転送で国民生活センターのホットライン対応も。 - 裁判所『成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ』

URL: https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html

※更新日: 2023年4月1日

– 成年後見制度の種類(補助・保佐・後見・任意後見)の対象や効果を表形式で解説courts.go.jp。申立て時の留意事項も詳細に記載courts.go.jpcourts.go.jp。 - 法務省『成年後見制度に関するQ&A(民事局)』

URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

※更新日: 2020年6月30日

– 申立てに必要な費用・期間、後見人の職務や報酬、任意後見契約の方法などQ&A形式で掲載moj.go.jp。費用目安: 申立印紙800円、登記2600円、郵便切手数千円、鑑定費用数万円等。 - 厚生労働省『依存症対策(ギャンブル等)について』

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html

※更新日: 2022年9月26日

– ギャンブル等依存症の相談窓口一覧(精神保健福祉センター等)PDFmhlw.go.jpや、家族向け啓発資料へのリンク。基本情報も記載。 - NCASA(厚労省 依存症対策全国センター)『全国の相談窓口・医療機関検索マップ』

URL: https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/

※更新日: 2023年

– 都道府県別に、依存症専門医療機関や相談拠点(地域拠点支援センター等)を地図から検索可能。相談したい内容(アルコール/薬物/ギャンブル等)で絞込みも可。 - 消費者庁『特定商取引法ガイド – 通信販売にクーリング・オフ規定はありますか(Q12)』

URL: https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/mailorder/case01.html

※参照日: 2025年11月1日

– 「通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。」と明記no-trouble.caa.go.jp。返品特約記載なしの場合8日以内申込撤回可、返品不可特約あれば解除不可と説明no-trouble.caa.go.jp。通販購入トラブル事例も掲載。

学術・ガイドライン(発達特性と金銭管理):

- NICE(英国国立医療技術評価機構)『Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (Guideline NG87)』(2018年)

URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng87

– ADHD成人に対する心理社会的介入として、金銭管理スキル訓練等にも言及(section 1.5.5)あり。ADHDがもたらす生活上の困難に包括的支援を推奨。 - Bangma DF et al. 「Financial decision-making in adults with and without current symptoms of ADHD」 (PLOS ONE, vol.15(10), e0239343, 2020)journals.plos.orgjournals.plos.org

URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239343

– オランダにおける成人ADHD症状と金銭行動の大規模研究(N=529)。ADHD群は衝動買いが有意に多く、回避的・場当たり的な意思決定スタイルが強いと報告journals.plos.org。貯蓄行動も少ないjournals.plos.org。ADHD症状自体と金銭問題の関連は、人格特性等の影響を調整すると弱まったとも示唆。 - Koerts J et al. 「Financial judgment in adults with ADHD」 (J Neural Transm, 128(7):969-979, 2021)pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov

URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33709182/

– 成人ADHD群(39名)と対照群(83名)の金融判断能力を比較。ADHD群は理解力・判断力・意思表明など全項目で有意に低成績pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。特にお金に関する情報を理解し活用する能力が劣ると結論付けpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。金銭管理能力の包括的評価の必要性を提言。 - Galizzi MM et al. 「Financial literacy and financial behaviour of autistic adults」 (Journal of Autism and Developmental Disorders, 2023)onlinelibrary.wiley.com

– 自閉スペクトラム症(ASD)成人の金融リテラシーと行動調査(英国)。ASD群は一般集団に比べ金融知識が低く、意思決定に確信が持てない傾向onlinelibrary.wiley.com。リスク選好はASD群の方が低い(リスク回避的)との結果も。社会経済的支援の必要性に言及。(Galizziら2023年、閲覧はWiley Online Library等)* - Witry M et al. 「Attention Deficit Traits and Investment Decisions」 (Scientific Reports, 15:16032, 2025)

URL: https://doi.org/10.1038/s41598-025-17467-3

– 米国におけるADHD傾向と投資行動の関連研究。ADHD傾向スコアが高い人は短期志向・リスク選好が強く、株式市場でも頻繁な取引やハイリスク資産を選びやすい傾向を報告。将来の経済計画に困難を抱える示唆。 - 日本クレジットカウンセリング協会『借金問題解決のためのQ&A』(公式サイト)jcco.or.jp

URL: https://www.jcco.or.jp/consultation/

– 多重債務相談の流れ、任意整理の内容、相談無料である旨等を案内jcco.or.jp。相談事例集も掲載。金融庁・経産省所管であることも明記jcco.or.jp。 - 全国銀行協会『クレジットカード等の利用に関するFAQ』(2023年版)

URL: https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag/creditfaq/ <br>

– クレジットカードの仕組み、リボ払いのリスク、延滞の影響などを平易に解説。信用情報が傷つく条件等も言及。後払いサービス等新しい決済手段についてのQ&Aも。 - 国立精神・神経医療研究センター『ADHDの認知行動療法プログラム(生活スキル改善)』(2019年公開資料)

URL: https://adhd.cbtr.jp/for_adults/

– 成人ADHD向けCBTプログラム教材。時間管理・お金管理・書類整理等の具体的スキルを紹介。お金管理では封筒予算法や買い物リスト法など提案。発達特性に合わせた実践書として有用。 - (公社)ギャンブル依存症問題を考える会『ご家族・周囲の方へ(対応ガイド)』(2021年改訂)

URL: https://www.ganet.jp/family/

– ギャンブル依存症の本人にお金を渡す際の注意や、経済的支援の線引きなどを家族向けに助言。「貸さない・返済しない・見張らない」の原則など。家族の自助グループ紹介も。

※本記事は一般的情報提供を目的としています。 金融商品や借入に関する最終決定、医療・法的手続き等は必ず専門家にご相談ください。また、緊急の経済困難(明日の生活費もない等)の場合は、迷わず自治体の福祉担当窓口へご連絡を。借金が返せない状況で債権者からの取り立てに悩んでいる場合は、警察や弁護士に早急に相談してください。あなたの生活と権利を守るための公的支援は必ずあります。一人で抱え込まず、安全な場所へ繋がってください。