茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

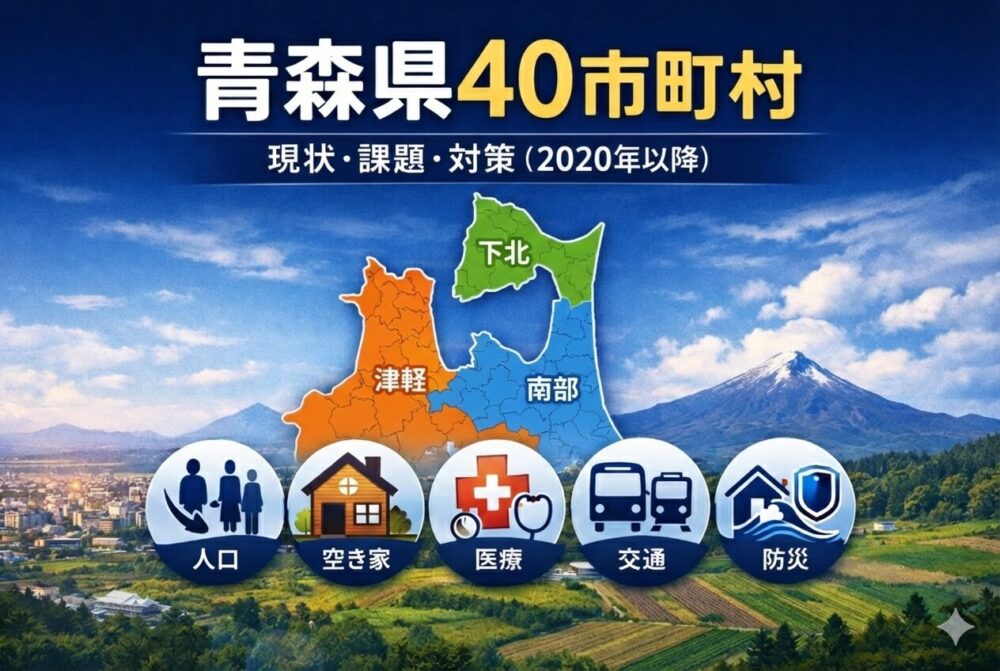

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...

食料品減税は効くのか:物価高対策の即効性と財政・市場リスクを検証

なぜ今「食料品の消費税」が争点なのか 2020年代後半、日本でも食料品を中心とする物価上昇が顕著になりました。円安や世界的な原材料高の影響で、食品価格は前年比5%前後の上昇が続き、家計を直撃しています。特に低所得層や子育て世帯ではエンゲル係数(収入に占める食費割合)の急上昇が見られ、食費負担が家計圧迫の主要因となっています。こうした状況下で、「食料品の消費税率をゼロにする」という政策が各政党から提案され、次期総選挙の重要な争点に浮上しました。 消費税は現在10%ですが、食料品など一部には8%の軽減税率が適 ...

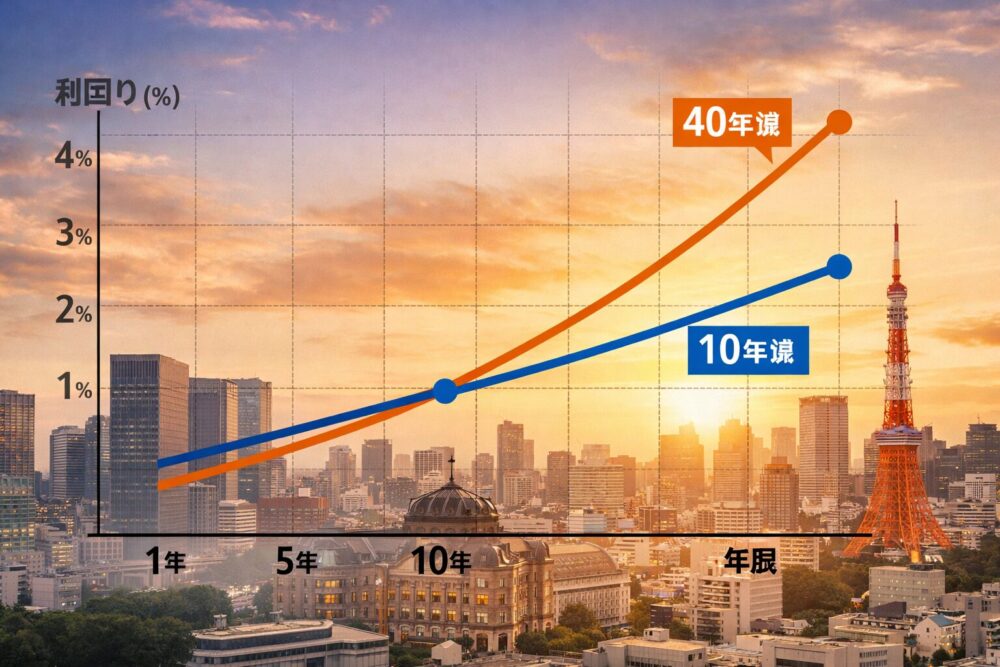

超長期国債利回り4%の衝撃:背景と国民経済への影響

1. 超長期国債利回り急騰、その背景 2026年に入り、日本の超長期国債利回りが急騰しています。特に新発40年国債の利回りは1月20日に過去最高の4.215%を記録し、1995年以来初めて4%台に乗せました。同日は新発10年国債も2.3%まで上昇(約27年ぶりの高水準)し、20年国債は3.3%台と過去最高を更新するなど、満期の長短を問わず利回りが大幅上昇しています。これは数年前まで長期国債利回りがほぼ0〜1%台で推移していた状況から考えると劇的な変化です。 この利回り急騰の背景には複数の要因が重なっていま ...

中国のレアアース輸出規制とは?

中国のレアアース輸出規制とは、中国政府がレアアース(希土類)関連の物資や技術に対し、国家安全保障などを理由に輸出許可制や用途審査を課している制度です。全面的な輸出禁止ではなく、対象品目の輸出には当局の許可が必要となり、特定の用途やユーザー(特に軍事関連)向けには輸出を禁止・制限しています。2026年1月時点で実際に施行されている規制は、主に次の2つです。 (1) レアアース7元素の輸出許可制(2025年4月~): サマリウム・ガドリニウム・テルビウム・ジスプロシウム・ルテチウム・スカンジウム・イットリウム ...

第51回衆議院議員総選挙 総合解説

第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日投開票)は、過去に例のない複雑な構図の下で行われます。選挙制度上、小選挙区での票の動きが議席数を大きく増幅する仕組みがあり、今回は与党(自由民主党+日本維新の会)対「中道改革連合」(立憲民主党+公明党)という新たな対決構図が最大の特徴です。物価高と景気対策、安全保障政策、新たな連立政権の評価が主な争点となり、政権の行方を左右します。本記事では、公示日現在(2026年1月27日)のデータと情勢を前提に、5つ以上のシナリオで議席予測を提示します。ただし、有権者の意識変 ...

【サナエショック】国債利回り急騰はなぜ?“日本版トラスショック”と言われる理由と円・株・国債トリプル安の行方

2026年1月、日本の長期国債利回りが急騰し、10年物国債の利回りは約27年ぶりの高水準である一時2.3%超に達しました1。超長期の40年物国債利回りも史上初の4%台に乗せるなど、国債価格の急落(利回り上昇)が市場を揺るがしています2。この異例の債券市場の動揺は、新首相・高市早苗氏による大胆な財政方針が発端となったことから、一部で「サナエショック」(高市ショック)と呼ばれ、“日本版トラスショック”になぞらえる声も上がっています3。円相場も対ドルで約18か月ぶり安値の1ドル=160円前後に沈み、日経平均株価 ...