コンサル1年目のリアルと本記事の目的 (Point)

新人コンサルタントの初年度は、理想と現実のギャップや厳しいプロジェクトの洗礼にさらされます。しかし、適切なマインドセットとスキルを体系的に身につければ、1年目から大きな成果を出すことも可能です。 本記事では、完全な新人コンサルタントが入社初年度に必須の基本を学べるよう、PREP法に沿って要点を整理しました。実務で明日から使える「わかりやすさ」重視の実践ノウハウを網羅し、将来のキャリア基盤を築く手助けをします。

- Purpose(目的): 新人コンサルの皆さんが初年度を乗り切り成果を出すための教科書として活用できること。

- Reason(理由): 最初の1年で正しい土台を築くと、その後の成長スピードが飛躍的に向上し、2年目以降のキャリアパスも開けます。

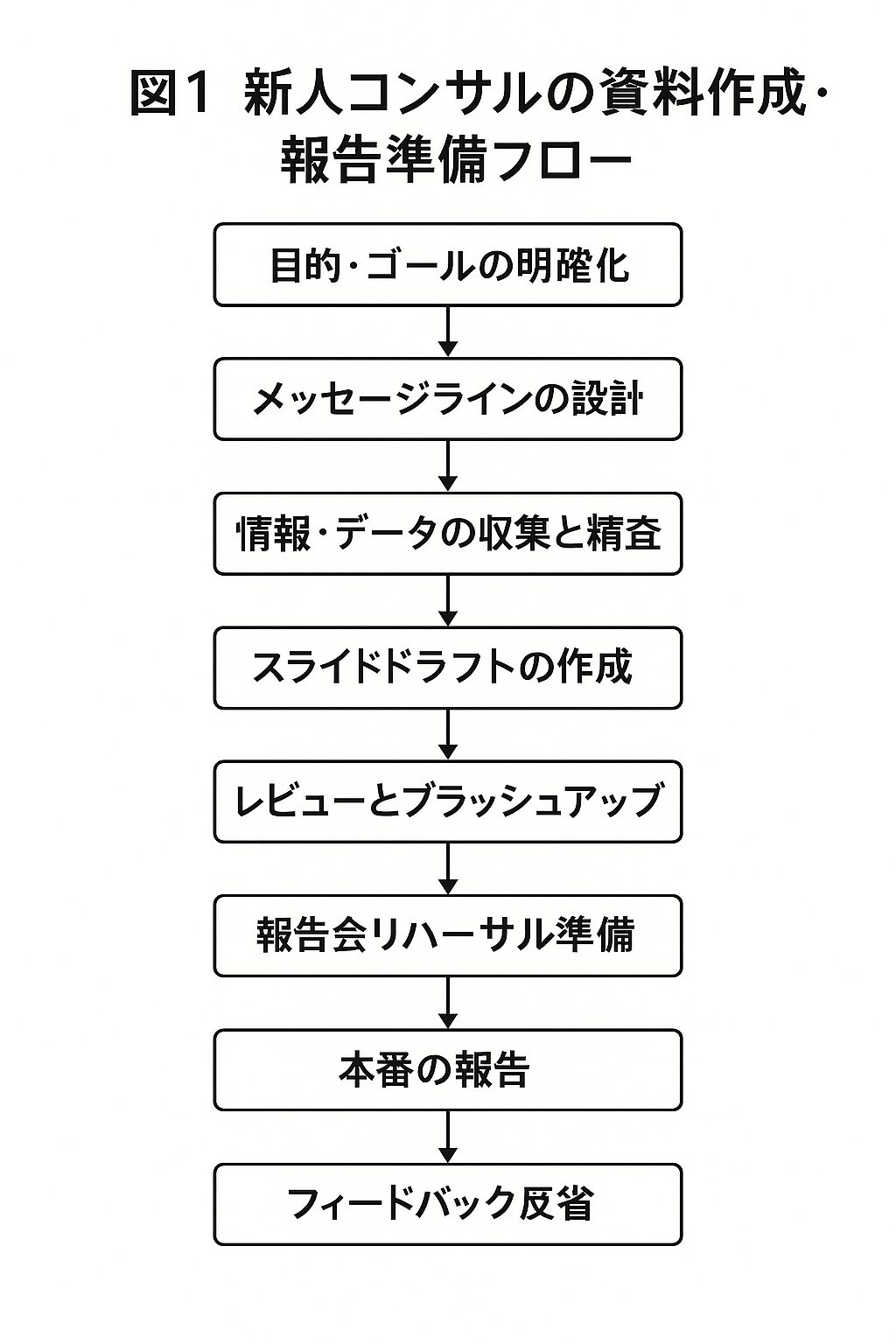

- Outline(概要): 初めに新人が持つべき心構え(マインドセット)を確認し、次に1年目で習得すべき基本スキルセットを紹介します。続いて定番フレームワーク10選の解説と使い分け、高評価を得るドキュメント作成フロー【図1】、新人が陥りがちな失敗例と回避策、そして成長に役立つ書籍・講座・SNS・サイトを提示し、最後に2年目以降のキャリア展望をまとめます。

- Point(結論): コンサル1年目で何を学ぶかが、その後のキャリアを左右します。 基本に忠実かつ戦略的に動くことで、周囲から信頼されるプロフェッショナルへと成長できるでしょう。

新人コンサルが知っておくべきマインドセット (Point)

「プロフェッショナルの自覚」を持ち、価値志向で行動することが新人コンサルの大原則です。 多忙な現場で成果を出すには、正しい心構えが不可欠です。1年目のうちに以下のマインドセットを身につけておくと、厳しい環境でもブレずに成長できます。

- 常にプロ意識を持つ: クライアントから見れば新人も高額フィーに見合うプロ。【例】「新人なので分かりません」はNG。どんな場でも責任ある態度で臨み、ファクトベースでできる限りの答えを提示する姿勢が求められます。

- 「作業」ではなく「価値」を基準に: 単に言われたタスクをこなすだけでなく、「この作業はクライアントにどんな価値をもたらすか?」を常に自問します。地味な雑務でさえ、プロジェクトを前進させる価値創出の一環と捉えましょう。結果ではなくプロセス自体に価値を見出し、効率化や+αの工夫でチームに貢献します。

- 自分の役割を理解する: 新人は経験豊富な先輩ほど高度な分析はできなくても、チームの潤滑油として重要な役割があります。【例】会議準備や議事録、データ整理などの基礎作業を完璧に遂行し、上司やクライアントに安心感を与えることで信頼を獲得できます。「縁の下の力持ち」としてチーム全体のパフォーマンス向上に寄与しましょう。

- フィードバックを糧に、打たれ強く: 1年目は厳しい指摘を受けたり成果が出ず落ち込むこともあります。しかし、仕事上の評価と自分自身の価値を混同しないことが大切です。フィードバックは成長のヒントと捉え、感情的にならず素直に吸収します。「失敗=次の改善ポイント」と前向きに捉えるメンタリティが、長時間労働やプレッシャーにも耐える精神力(グリット)を養います。

– Example(具体例): 初プロジェクトで雑務ばかりに感じ悩む新人Aさんは、上記マインドを実践することで視点が一変。コピー取りや会議室準備も「プロジェクト円滑化のための重要業務」と考え丁寧に対応した結果、上司から「彼がいると安心だ」と評価されました。新人のうちは何事も貪欲に学び、価値に転化する意識がカギです。

– Point(まとめ): 「プロ意識×価値志向×学習姿勢」を持った新人コンサルは、それだけで周囲との差別化ができます。正しい心構えで1年目を乗り切れば、2年目以降さらに大きな裁量や信頼が得られるでしょう。

1年目で身につけるべき基本スキルセット (Point)

新人コンサルタントが最優先で習得すべきは、課題解決のための思考スキルとビジネス基礎スキルの両輪です。 論理思考や仮説思考といった思考法から、Excel・PowerPoint操作やクライアント対応などの実務スキルまで、1年目に叩き込まれる基本を押さえておきましょう。以下のスキルセットは、「コンサルタントの基本」としてどの業界でも求められるものです。

- ロジカルシンキング(論理的思考力): 物事を筋道立てて考える力です。結論ファーストで伝える訓練や、情報を「因果関係」「レイヤー構造」で整理する習慣を身につけます。ポイントはMECE(漏れなくダブりなく)に考えること。複雑な問題でも要素を網羅的に洗い出し、ピラミッドストラクチャーで主張と根拠を組み立てましょう。ロジカルシンキングが弱いと「結論と根拠が結びつかない」資料になり、クライアントを説得できません。新人のうちに徹底的に鍛えられるスキルであり、仮説構築や後述のフレームワーク活用の土台となります。

- 仮説思考・問題解決力: 正解がない課題に取り組むためのアプローチです。最初に「何が本質的な論点か?」を見極め、仮説を立ててから検証に動きます(イシュードリブンな思考法)。例えば売上低迷の原因を考える際、最初に「仮説: 新規顧客獲得が不足」と立て、必要なデータ収集・分析を行う流れです。仮説思考により問題設定と優先順位付けが的確になり、限られた時間で解決策の当たりを付けることができます。これに伴い、ファクトベースで検証する習慣(思い込みではなくデータや事実に基づく判断)もセットで習得しましょう。

- 情報収集・分析力: 徹底的に調べ抜く姿勢と分析力は新人の生命線です。与えられたテーマに対し、一次情報から二次情報まで貪欲にインプットします。Web検索だけでなく業界レポート、書籍、社内ナレッジ、必要に応じて同僚や先輩へのヒアリングも動員しましょう。集めたデータはExcelで整理・分析し、洞察を導くグラフを作成します。単なる作業ではなく「どんな切り口で分析すれば意思決定に役立つか」を考えることが大切です。新人の成果物に説得力を持たせるには、裏付けとなるファクトの質と量が決め手になります。

- Excel術(データ分析・モデリング能力): コンサル業務ではExcelは分析用の強力な武器です。関数やピボットテーブルを駆使して大量データから意味を引き出し、仮説検証に役立てます。例えば売上データをクロス集計し、伸び悩みのカテゴリーを特定するといった分析です。また、事業計画の簡易モデルを組んでシミュレーションすることもあります。新人のうちはExcel作業が速いとそれだけで信頼度が上がります。ショートカットキーを覚えて効率化し、ミスを防ぐためにダブルチェック(検算)の習慣もつけましょう。

- PowerPointスキル(資料作成能力): コンサルタントのアウトプットは主にスライド資料です。分かりやすい資料づくりは新人が高評価を得る鍵と言えます。スライド作成では「1スライド=1メッセージ」を意識し、タイトルで結論を示して、本文で根拠や図解を示す構成が基本です。余計な装飾や文章過多は禁物で、簡潔な箇条書きや図表で伝える練習を積みます。社内のPowerPointテンプレートを活用し、レイアウトやフォントも統一しましょう。図解パターン(例:箇条書き、マトリックス、フロー図、グラフ)を引き出しとして持っておくと効果的です。この後の章で、具体的な資料作成フローを図解で解説します【図1】。

- コミュニケーション & クライアント対応: コンサルタントは対人折衝の職業でもあります。上司やクライアントとの報・連・相(報告・連絡・相談)を徹底し、進捗や課題をタイムリーに共有しましょう。新人だからと臆せず「分からないことはすぐ質問・確認」する積極性も重要です。メールの書き方やビジネスマナー(敬語、エチケット)も基本を押さえてください。会議ではファシリテーションの基本を意識し、議論が逸れそうなら論点に引き戻す、結論をまとめるなど端的な発言を心がけます。また、クライアントとの日常コミュニケーションでは傾聴と共感を大切にしつつ、信頼関係を築く対応力を磨きましょう。

- プロジェクト管理とタイムマネジメント: コンサルプロジェクトは短期集中型が多く、スピードと計画性が求められます。新人のうちからタスク管理やスケジュール管理の癖をつけましょう。【例】上司から依頼された作業は、まず締切を確認し、自分なりのデッドラインを少し前倒しで設定して動き出す。途中経過を進捗50%時点で一度共有(壁打ち)し、方向性のズレを早期修正します。こうした小まめな進捗報告と調整が、「仕事が早くて正確な人」という評価につながります。また、マルチタスクの中で優先順位を判断する力も鍛えましょう(重要度×緊急度で判断しToDoリスト管理)。

- 専門知識の習得姿勢: 戦略コンサルであれば業界分析力、ITコンサルであればテクノロジー知識など、領域固有の知識も徐々に身につけていきます。1年目はまだ配属プロジェクト次第ですが、興味のある業界・テーマができたら積極的に勉強すると強みになります。例えば金融業界担当になった新人なら、金融商品の基本や関連法規を学ぶ、デジタル案件ならクラウドやAIの基礎をオンライン講座で履修する、など自主学習しましょう。早い段階で専門性を育てておくと、後々プロジェクトアサインの幅が広がり、市場価値も上がります。

– Example(具体例): 新人Bさんは論理思考トレーニングとして毎日新聞記事の要約と「So what?/Why so?」を自問し、仮説志向を鍛えました。またExcel作業では先輩にショートカットを教わり業務スピードを倍増。クライアントメールも上司に添削してもらいビジネスマナーを習得。結果、プロジェクト終盤には「1年目とは思えないほど頼もしい」と評価を得ました。

– Point(まとめ): ロジカルシンキングからドキュメンテーション、コミュニケーションまで、1年目に叩き込まれる基本スキルは多岐にわたります。しかし、これらは全て繋がっています。論理的思考で仮説を立て→情報収集で検証し→Excelで分析→PowerPointで資料化→対話で伝達という一連のサイクルを高速で回せるようになることが、新人卒業への道です。焦らず一つひとつ身につけ、「基本を極めることが最速の成長」と心得ましょう。

定番フレームワーク10選と使い分けのコツ (Point)

フレームワーク(思考の枠組み)は、コンサルタントの問題解決を支える必須ツールです。 新人のうちはまず定番10種類をマスターし、状況に応じて使い分けられるようになることが目標です。フレームワークを正しく活用すれば、考えの漏れモレなく重複なく(MECE)情報整理でき、短時間で論点を構造化できます。以下に代表的なビジネスフレームワーク10選を紹介し、目的別の使い分けポイントを解説します。

- MECEの原則(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive): 情報やアイデアを「モレなくダブりなく」分類するための基本原則です。あらゆる問題分解の土台となる考え方で、例えば市場セグメントを地域別に分ける際に重複や抜け漏れがないようにする、といった場面で適用します。使い分け: MECE自体はどんな分析でも意識するべき原則で、特定の場面というより常に頭に置く思考基盤です。迷ったときは「分類がMECEか?」をチェックしましょう。

- 3C分析: Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から事業環境を分析するフレームワークです。大前研一氏が提唱し、マーケティング戦略立案の出発点として定番です。例えば新商品の戦略策定時に、市場ニーズ(Customer)、競合動向(Competitor)、自社の強み弱み(Company)を整理して全体像を掴みます。使い分け: 事業戦略やマーケティング分析に有効。市場理解や自社のポジショニング把握をしたいときまず3Cで俯瞰します。

- SWOT分析: Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4象限で自社を取り巻く内外要因を整理する手法です。内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を網羅的に評価し、戦略立案の方向性を導きます。例えば新規事業の検討時に、自社リソースの強み弱みと市場の好機・リスクを一覧化して判断材料にします。使い分け: 経営戦略全般に使えるオールマイティな枠組み。現状分析や環境分析で困ったらまずSWOTに立ち返るとよいでしょう。

- PEST分析: Political(政治)、Economic(経済)、Social(社会)、Technological(技術)のマクロ環境要因を整理するフレームワークです。外部環境の変化がビジネスに与える影響を俯瞰し、長期戦略に役立てます。例えば海外進出を検討する際、その国の政治動向や経済状況、社会トレンド、技術インフラをPESTで分析します。使い分け: 市場のマクロトレンド把握に適しています。新規市場参入や将来予測の議論で、見落としがないようPESTでチェックします。

- ファイブフォース分析(5 Forces): マイケル・ポーター氏が提唱した業界構造分析フレームワークで、5つの競争要因(新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、業界内競争の強度)を評価します。業界の収益性や競争激しさを分析するのに有効です。例えば製薬業界なら、新薬参入障壁やジェネリックの脅威、医療機関の購買力などを評価します。使い分け: 業界分析や競争戦略立案に活用。特定業界の競争環境を俯瞰して自社戦略を考える際に用います。

- バリューチェーン分析: 企業の活動を主活動(購買物流→製造→出荷物流→マーケティング販売→サービス)と支援活動(全社インフラ、人事管理、技術開発、調達)に分解し、それぞれの付加価値やコスト構造を分析するフレームワークです。ポーターが提唱し、自社の強み・弱み分析に使われます。例えば製造業クライアントで、調達から販売までの流れをバリューチェーンで洗い出し、どの部分で競合優位を築けるかを検討します。使い分け: 内部活動の分析に適し、コスト削減策や業務改善策を考える際に威力を発揮します。

- 4P分析(マーケティングミックス): Product(製品)、Price(価格)、Place(流通チャネル)、Promotion(販売促進)の4要素からマーケティング施策を検討する手法です。新商品の市場投入戦略や現行製品の販売戦略を立案するときに、各Pの観点で漏れなく策を講じるのに役立ちます。使い分け: マーケティング戦略立案の基本ツール。特にプロモーション戦略や価格戦略の検討で4Pを活用し、バランスの取れた施策を設計します(必要に応じて顧客視点の4Cに転換)。

- STP分析: マーケティングにおけるSegmentation(市場細分化)、Targeting(標的選定)、Positioning(差別化ポジショニング)のプロセスを体系化したフレームワークです。市場を分類し、狙うべき顧客層を定め、その顧客に対して自社が提供する独自価値を明確化します。例えば多様な顧客層がいる市場で、20〜30代女性にターゲットを絞り、その層向けに「リーズナブルでおしゃれ」というポジショニングを設定する、といった流れです。使い分け: マーケティング戦略の前段として、市場選定やブランド戦略を練る際に使います。4Pと組み合わせて考えることで、施策に一貫性を持たせることができます。

- マッキンゼーの7Sモデル: Strategy(戦略)、Structure(組織構造)、Systems(制度・仕組み)、Shared Values(共通の価値観)、Style(経営スタイル)、Staff(人材)、Skills(スキル)の7要素から組織を分析するフレームワークです。組織改革やM&A後の統合作業などで「組織内要素の整合性」をチェックするのに用います。例えば企業文化改革プロジェクトで、現在の7Sの状態を評価し、どのSにテコ入れすべきかを議論します。使い分け: 組織診断や組織戦略に特化。ハード面(戦略・構造・仕組み)とソフト面(人・スキル・文化)のバランスを見ることで、変革施策の漏れを防ぎます。

- PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)/成長–シェアマトリックス: 縦軸に市場成長率、横軸に相対的市場シェアをとった2×2マトリックス上で、自社事業や製品群を「花形(Star)」「金の成牛(Cash Cow)」「問題児(Question Mark)」「負け犬(Dog)」に分類する手法です。ボストンコンサルティンググループ(BCG)が開発し、事業ポートフォリオの分析に広く使われます。例えば複数事業を持つ企業が、資源配分の優先度を決めるために各事業の位置づけをPPMで評価します。使い分け: 経営資源配分や事業整理の検討時に有効。事業の取捨選択や投資判断で客観的視座を与えてくれます。

フレームワーク使い分けのコツ: 上記のようにフレームワークにはそれぞれ得意とする分析領域があります。新人のうちは「まず状況に合った枠組みを選ぶ」ことが肝心です。例えば、「市場・競合・自社」という環境分析なら3C、「自社の内外要因」ならSWOT、「マクロ環境」ならPEST、「競争構造」なら5 Forces、「社内活動」ならバリューチェーン、といった具合に目的にフィットするものを選定しましょう。また、複数フレームワークを併用することも効果的です(例:SWOTで大局を掴んだ後、弱みに対してバリューチェーンで内部分析)。大切なのは、フレームワークは手段であり、使うこと自体が目的ではないということです。状況によっては使わない勇気も必要です。型に当てはめすぎて本質を見失わないよう注意しましょう。

– Example(具体例): 新人Cさんはクライアントの新規事業立案を任され、まずSWOTで内外環境を整理、その上でPESTで将来の市場変化を分析しました。さらに有望な事業アイデア候補に対し、3Cで顧客ニーズ・競合優位性・自社適性を評価。その結果、説得力ある提案をまとめることができ、高評価を得ました。このように適材適所でフレームワークを組み合わせると、短時間で抜け漏れのない戦略立案が可能になります。

– Point(まとめ): 「フレームワークを制する者は、コンサルを制す」と言っても過言ではありません。10個すべてを完璧に覚える必要はありませんが、特徴と使いどころを理解しておくことで、問題解決のスピードと精度が格段に上がります。新人時代は基本フレームワークを使って慣れることを意識し、実践を通じて引き出しを増やしましょう。常に論点に合った枠組みか自問し、“型”は柔軟に、しかし確実に押さえるのがプロへの第一歩です。

新人が高評価を得るドキュメント作成・報告準備フロー (Point)

質の高い資料作成とスマートな報告は、1年目でも周囲を唸らせる最大の武器です。 コンサルタントの仕事は、分析結果や提案をスライド資料という形で伝えきって初めて価値となります。新人のうちは「資料作成が遅い」「報告が要領を得ない」と指摘されがちですが、正しいプロセスを踏めば改善できます。ここでは、新人コンサルが効率的かつ効果的にドキュメントを準備するための黄金フローを【図1】にまとめました。ぜひ参考にしてください。

【図1】新人コンサルの資料作成・報告準備フロー(概念図)

- 目的・ゴールの明確化: 資料作成を始める前に、「この資料の目的は何か?誰に見せて、何の意思決定に使うのか?」を確認します。資料は手段であって目的ではないことを肝に銘じましょう。ゴールを明確にすることで、伝えるべきメッセージが絞れます。

- メッセージライン(構成)の設計: 次に、伝えたいキーメッセージを骨組み(Storyライン)として整理します。結論→根拠→具体例のPREP法やピラミッド構造を意識して、ストーリーのアウトラインを紙やホワイトボード上で描いてみます。PowerPointを開く前に、論点の抜け漏れチェックや上司への方向性確認(構成案レビュー)を行うと修正コストが下がります。

- 情報・データの収集と精査: 構成が固まったら、各パートを支えるエビデンスとなるデータや事例を集めます。ファクトベースの裏付けが弱い主張は説得力に欠けるため、可能な限り統計データ・調査結果・具体的なケースなどを盛り込みます。集めた素材は信頼性と関連性を確認し、必要十分なものに絞り込みましょう。

- スライドドラフトの作成: いよいよPowerPointでスライド化します。1枚1メッセージを徹底し、各スライドのタイトルで主張を明示、本文で根拠や図表を示します。この段階では体裁は気にしすぎず、まず中身重視でドラフトを作りましょう(後で整えます)。社内標準のテンプレートや図解パターンを活用し、「文章は短く・箇条書き中心」「視覚的に伝わるチャートを入れる」を心がけます。

- レビューとブラッシュアップ: 作成したドラフトを、先輩や上司にレビュー依頼します。論理の飛躍や余分なスライドがないか、視点漏れがないかチェックしてもらいましょう。フィードバックを受けたら即座に反映し、同時にレイアウトやデザインも整えます(図表の揃え、フォントサイズ統一、色使い確認など)。何度か見直し、ミススペルや数値誤りがないよう校正も入念に行います。

- 報告会のリハーサル準備: 資料が完成したら、当日の報告に向けリハーサルを行います。スライドを使って発表練習し、時間配分や話し方をチェックします。新人でも「内容を誰より理解しているのは自分」という自信を持ちましょう。想定質問に対する回答も準備します(特にデータの出典や分析方法などは突っ込まれがちなので、説明できるよう注釈やBackupを用意)。

- 本番の報告(プレゼンテーション): 会議本番では、要点をつかんだ簡潔な説明を心がけます。冒頭に結論を述べ、以降はスライドに沿って話せばOKです。不明点を聞かれたら素直に「持ち帰って確認させてください」と言い、後ほどフォローする姿勢も誠実さとして評価されます。新人の場合、落ち着いた態度と論点を外さない説明ができれば合格点です。

- フィードバック反省と次回への改善: 報告会後に上司やクライアントからのコメントを整理し、良かった点・改善点を振り返ります。例えば「結論が明確で良かった」なら継続し、「グラフの軸ラベルが見づらかった」なら次回直す、という具合です。これを繰り返すことで資料作成&プレゼンのスキルが飛躍的に向上します。

- Tips: 資料作成を爆速化するコツとして、アウトラインを先にテキストで書き出す方法があります。スマホのメモやドキュメントに思考を書き出し→PowerPointに流し込むと、ゼロから作るより早くなります。またショートカットキーやスライドマスタの活用で時間短縮、他プロジェクトの資料を参考にフォーマットを流用するのも新人にはありがちな裏技です。ただし内容はクライアント固有の事情に合わせてカスタマイズすることを忘れずに。

– Example(具体例): 新人Dさんは初めて任された定例報告資料で、闇雲にスライドを作り始めて時間を浪費してしまいました。先輩に相談したところ【図1】のフローを教わり、次回からは目的確認→構成作成→データ収集→ドラフト→レビューの順で進めた結果、作業効率が飛躍的に改善。本番の報告会でも落ち着いて結論を伝え、クライアントに「わかりやすい資料でした」と褒められました。段取りを踏むことで資料作成のスピードと品質は格段に向上する好例です。

– Point(まとめ): 「資料作成は準備が8割」です。最初にゴールと構成をしっかり固めることで、無駄な手戻りを防ぎます。また報告は結論ファーストかつ簡潔に行い、相手の理解度を確認しながら進めると効果的です。新人時代にスマートな資料作成・報告術を身につけておけば、どのプロジェクトでも信頼される存在になれるでしょう。

新人コンサルによくある失敗例とその回避策 (Point)

失敗は成長の糧ですが、よくある落とし穴は事前に知って対策することで回避できます。 ここでは新人コンサルが陥りがちなミスをピックアップし、その防止策を提示します。「初年度によくある失敗=先人たちが通った道」でもあります。失敗そのものを恐れる必要はありませんが、未然に防げる工夫は積極的に取り入れましょう。

- ❌ 会議に手ぶらで臨んでしまう – (準備不足による信頼低下)

失敗例: チームミーティングに自分の検討事項について何の成果物も用意せず参加し、「進捗ありません」で終わってしまう。

なぜ問題か: 上司やチームから「消極的で頼りない」と見なされます。コンサルタントは常に+αの貢献を期待されるため、手ぶら参加は存在意義を疑われかねません。

回避策: 必ず何かしらのアウトプットを持参しましょう。完璧でなくても構いません。分析の途中経過メモや仮のグラフ1枚でも、「チームに前進をもたらす姿勢」を示せます。たとえ方向性が間違っていても、それをもとに議論が進みます。“とりあえず叩き台を出す”癖をつけましょう。 - ❌ 進捗報告を怠り締切直前にトラブル発覚 – (コミュニケーション不足による手戻り)

失敗例: 任されたタスクに没頭するあまり、途中報告せずに独断で進め、締切間際になって上司に見せたところ「方向性が違う」と大量修正になる。

なぜ問題か: 納期ギリギリでの軌道修正はチーム全体に迷惑をかけ、成果品質も下がります。新人にとって上司の定期チェック無しで完璧に仕上げるのは難しいものです。

回避策: 「進捗50%で壁打ち」を習慣化しましょう。早めにドラフトや分析途中経過を共有し、フィードバックをもらいます。また、課題や遅延リスクは早期に相談します。こまめな報・連・相により上司と認識合わせを行えば、大きくズレたアウトプットを防げます。 - ❌ わからないことを抱え込んでしまう – (プライドや遠慮による機会損失)

失敗例: 不明点や初めての業務で悩んでいるのに、「こんなこと聞いたら無能と思われるかも」と質問できず、自力で迷走した結果ミスが発生…。

なぜ問題か: 新人が分からないのは当たり前で、それを早めに潰さない方が問題です。適切に質問しないと、時間を浪費するばかりか成果物の質も下がります。

回避策: プライドは捨て、素直に訊くことです。遠慮は不要ですが、聞く前に「自分なりに考えたポイント」や「調べたが解決しなかった点」を整理してから質問すると、上司も答えやすいでしょう。むしろ積極的に質問・確認する方が信頼感が増す(確認なく暴走する方がNG)と認識し、スピーディーに疑問を解消しましょう。 - ❌ データや事実の裏付けが不十分 – (思い込み提案による説得力欠如)

失敗例: 上司との議論で自分の主張を通そうとするも、具体的根拠を示せず「それは君の推測でしょう?」と言い負かされる。

なぜ問題か: コンサルタントの提案はファクトで勝負です。感覚や一般論では相手を納得させられません。特に上司やクライアントは鋭い質問で根拠を確かめてきます。

回避策: 「すべてはファクトから」を徹底しましょう。自分の主張に対応するデータ・事例を必ずセットで用意します。上司との打ち合わせ前にも、「この結論の根拠は○○調査結果のこの数値」と根拠の出所を押さえておくこと。ファクトに基づく議論をすれば、立場に関係なく正しい提案が通りやすくなります。 - ❌ 部分最適な作業に陥り全体像を見失う – (視野狭窄による方向性ミス)

失敗例: 任された分析タスクに没頭しすぎて、プロジェクト全体の目的からズレた細部に拘り時間をかけてしまう。「で、これ結局何が言いたいの?」と問われ青ざめる。

なぜ問題か: コンサルティングは全体ストーリーの一貫性が重要です。どんな分析も提案も、全体像(ゴール)と繋がっていなければ価値がありません。新人は細部に凝りがちですが、全体を忘れると努力が報われません。

回避策: 常に「So what?」(だから何?)を自問しましょう。作業を進める合間に、「この分析結果はプロジェクトの結論にどう貢献するか?」と確認します。さらに、上司やメンバーと全体像の擦り合わせを定期的に行い、自分の担当が全体ストーリーのどこに位置するかを意識します。作業開始前にも必ず上流の意図を確認する癖をつけ、部分と全体の往復運動を心がけます。 - ❌ コミュニケーションが機械的すぎる – (人間関係構築の軽視)

失敗例: クライアントやチームメンバーとの対話が事務連絡のみで、雑談や相手への配慮が一切ない。「彼とは打ち解けられない」と距離を置かれてしまう。

なぜ問題か: コンサルは人と協働する仕事です。信頼関係がなければ、良い提案でも受け入れてもらえなかったり、内部情報が得られなかったりします。新人のうちから人情味のない対応だと、協力者を得られず苦労します。

回避策: ビジネスライク+αのコミュニケーションを心がけましょう。挨拶や感謝をしっかり伝える、相手の状況を慮った一言を添えるなど、小さなことが大事です。クライアントとの会話でも、アイスブレイクに軽い雑談を入れると関係が和らぎます。「何より人が大事」という意識で、成果だけでなく人にも関心を払いましょう。 - ❌ オーバーワークによる体調不良・燃え尽き – (自己管理ミスによるパフォーマンス低下)

失敗例: 無理なスケジュールでも断れず徹夜続き、疲労でミスを連発。ついに体調を崩し休職…という事態に。

なぜ問題か: 心身のコンディション管理もプロの仕事です。長時間労働が多い業界ですが、自分のキャパを超えて倒れてしまっては元も子もありません。

回避策: セルフマネジメントを意識しましょう。優先度の低い作業は思い切って捨てる、周りにヘルプを頼むことも時には必要です。週末にはしっかり睡眠をとり、適度なリフレッシュも取り入れてください。報告・相談の際に適切にリソース状況を伝えることで、無理な業務量調整も避けられます。何より、若手のうちはやり抜く気力(GRIT)と同時に安定したコンディションが武器になります。

– Point(まとめ): 先輩コンサルタントたちが若手時代に経験した失敗は枚挙に暇がありません。しかし重要なのは、同じ轍を踏まないよう学ぶ姿勢です。ここで挙げたパターンは「あるある」ですが、対策も明確です。新人のうちから主体的に動き、早め早めに対処し、全体を見据える習慣をつければ、大きな失敗は避けられるでしょう。仮にミスしても原因を分析し次に活かすことで、失敗を経験ではなく教訓に変えることができます。

成長に役立つ書籍・講座・発信者・参考サイト (Point)

自己研鑽を続ける新人コンサルは、飛躍的に成長します。 現場で学ぶことに加えて、書籍やオンライン講座、SNSでの情報収集も活用しましょう。ここでは、1年目のコンサルタントに特におすすめの学習リソースをカテゴリ別に紹介します。「知っている人は知っている」良質な教材・情報源を味方につけ、同期に差をつけましょう。

- 必読書籍(スキル編):

- 『コンサル一年目が学ぶこと』 – 新人コンサル向けにビジネス基礎スキル30選を網羅した1冊。論理思考、コミュニケーション、Excel・PowerPoint術まで具体例とともに解説されています。入社直後の導入研修内容を復習するのにも最適です。

- 『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』 – 問題解決の名著。「何を解くべきか(イシュー)」を見極めることの重要性を説き、闇雲な努力ではなく解決すべき課題を選ぶ力を養えます。優先順位づけと思考の焦点化を学ぶことで、効率よく高付加価値のアウトプットを出す方法論が身につきます。

- 『ロジカル・シンキング』(または類書『考える技術・書く技術』) – MECEやピラミッド構造、So What?/Why So? など、ロジカルシンキングの具体手法を体系的に学べます。論理的メッセージ伝達のポイントが凝縮されており、新人が押さえるべき「伝える技術」の教科書といえるでしょう。

- 『外資系コンサルの資料作成術』 – スライド作成に特化したノウハウ本。図解表現のテクニックやストーリーライン構築、視覚的に訴えるレイアウトのコツなど、プロのドキュメンテーション技術を学べます。新人のうちに目を通しておくと、資料作成の品質が格段に上がります。

- 『脱マウス最速仕事術』 – ExcelやPowerPointでショートカットキーを駆使して劇的に作業効率を上げるハックが50項目紹介されています。日々の作業時間を年間120時間も短縮できたという著者の経験談は、忙殺されがちな新人にとって貴重な時間を生み出すヒントとなるでしょう。

- 『コンサル一年目が学ぶこと』 – 新人コンサル向けにビジネス基礎スキル30選を網羅した1冊。論理思考、コミュニケーション、Excel・PowerPoint術まで具体例とともに解説されています。入社直後の導入研修内容を復習するのにも最適です。

- 必読書籍(マインドセット編):

- 『7つの習慣』 – ビジネスパーソンの基本的なマインドを磨く古典的名著。主体性を持つ、終わりを思い描く、優先事項を優先する…といった普遍的原則は、新人コンサルにもそのまま当てはまります。プロジェクトに追われ視野が狭くなりがちな時期にこそ、人間力と自己管理の指針として役立ちます。

- 『GRIT(やり抜く力)』 – 成功に必要なのは才能よりも「情熱と粘り強さ」だと説く本。コンサルの厳しい環境では困難に直面することが日常ですが、挫けずやり抜く力(グリット)を科学的知見から学べます。長期的視点で努力を継続する大切さを新人のうちに腹落ちさせておくことで、困難な局面でも粘り強く乗り越えられるでしょう。

- 『まんがでわかる 地頭力を鍛える』 – 論理思考とも関連しますが、未知の問題に取り組むための思考体力の鍛錬について書かれた一冊です。フェルミ推定や仮説思考のトレーニング例が豊富で、問題解決型の頭脳を作るのに有益です。新人研修でケース面接練習を経験した人にも通じる内容で、さらに実践力を高められます。

- 『7つの習慣』 – ビジネスパーソンの基本的なマインドを磨く古典的名著。主体性を持つ、終わりを思い描く、優先事項を優先する…といった普遍的原則は、新人コンサルにもそのまま当てはまります。プロジェクトに追われ視野が狭くなりがちな時期にこそ、人間力と自己管理の指針として役立ちます。

- オンライン講座・研修:

- 宣伝会議デジタルの 「マッキンゼー流 入社1年目ロジカルシンキング講座」 – 世界トップクラスのコンサルファームで新人に教える論理思考技術を学べる講座です。論点の分解から仮説検証、ストーリー構築まで実践ワーク付きで習得できます。

- Udemy や LinkedInラーニング – 「コンサルタントの問題解決」「ビジネス戦略」「Excel上級」「PowerPointプレゼン術」等のコースが充実しています。動画で実践的に学べるので業後や週末の自己学習に便利です。特にExcelマクロやVBAなど高度スキルもオンライン講座で身につける新人も増えています。

- グロービス学び放題 – 経営大学院グロービスによるオンライン教材。ロジカルシンキング、マーケティング、ファイナンス、プロジェクトマネジメントなどコンサルに必要な科目が網羅されています。短い動画で要点を学べるため、隙間時間に基礎知識の底上げができます。

- 各社ファーム独自の研修プログラム – 大手コンサルでは新人研修が充実していますが、可能であれば社外の研修にも参加してみましょう。例えば日本ナレッジセンターの「コンサルタント基礎研修」や、ビジネスブレークスルーの公開講座など。他流試合的に学ぶことで新たな刺激が得られます。

- SNS発信者・コミュニティ:

- Twitter(現役・元コンサルのアカウント): 元外資コンサル出身者がビジネススキルやキャリアについて発信しているケースが多くあります。例えばマッキンゼー出身の戦略コンサルタントが日々の思考法をつぶやくアカウント、ボストンコンサル出身の方が問題解決フレームワークを解説するツイートなどは有益です。具体名は控えますが、「#コンサルタント」「#ロジカルシンキング」で検索すると良質な発信をしている方々が見つかるでしょう。気になる方はフォローし、タイムラインから最新知見をキャッチアップしてください。

- noteやブログ: 「コンサルのイロハ」「ある元コンサルの備忘録」など、コンサル系の知見を共有する個人ブログが存在します。実体験に基づく新人時代の苦労話や克服法、資料作成テクニック、ファシリテーション術など読み応えがあります。具体的には、外資就活ドットコムのコラム(新人コンサルの心得シリーズ)、ONE CAREERの記事(若手コンサルの働き方ポイント)などは本記事でも参照したように非常に参考になります。

- YouTubeチャンネル: 最近は元コンサルタントが解説動画を上げるケースも増えています。ロジカルシンキングの講義動画、ケース面接のお手本解答、コンサルの日常Vlogなど、多角的に学べます。「コンサル 基本 スキル」等で検索するとヒットしますので、気軽に視聴してみてください。

- 参考になるWebサイト:

- 外資就活ドットコム: 戦略コンサル志望の就活生向けサイトですが、掲載されている現役コンサル執筆のコラムは新人にも有益です。「新人コンサルタントが持つべき心構え」「プロフェッショナルの極意」シリーズなど、先輩のリアルなアドバイスが読めます。

- ONE CAREER 記事: 新卒採用サイトですが、「上位10%のコンサルタントが実践していること」「コンサル1年目の落とし穴」など、今回のテーマにドンピシャな記事が揃っています。本記事でも要点を紹介しましたが、原文を読むとより深い学びがあります。

- ConsulGlobal(コンサル業界情報サイト): コンサルファーム出身者が運営するサイトで、書籍紹介や業界解説、フレームワーク紹介などコンテンツが豊富です。「新人コンサルにおすすめの本13冊」という特集は、本記事で挙げた以外の書籍も含め幅広く紹介されています。

- コトラJOURNAL(転職エージェント発信): コンサル業界求人のKOTORAによるブログですが、「初心者でもわかるフレームワーク10選」「新人コンサルのバリューを出す基礎知識」など有用な記事があります。図解入りでわかりやすいのでフレームワークのおさらいに適しています。

- LiigaやWantedlyのストーリー: 若手ビジネスパーソン向けメディアにも、コンサルタントの経験談記事が散見されます。「新人時代に知っておきたかったこと」「新卒コンサル1期生の振り返り」等のタイトルで、自身の1年目を振り返ってアドバイスしている記事は共感と発見があります。先輩の生の声から学べる貴重な機会です。

– Point(まとめ): 「学習を止めない新人」が強いコンサルタントに育ちます。 業務に追われると自己研鑽の時間確保は難しいですが、通勤時間や週末を使って上記リソースに触れてみてください。インプットとアウトプットのサイクルが回り始めると、現場での気づきも増え、成長が加速します。1年目は吸収力が最も高い時期でもあるので、良書・良コンテンツとの出会いを大切にしましょう。

コンサル2年目以降のキャリア展望 (Point)

1年目で培った基礎は、2年目以降の飛躍の土台となります。 コンサルティングファームのキャリアパスは概ね明確で、数年ごとに役割と責任が拡大していきます。ここでは一般的なキャリアロードマップと、各段階で求められる成長要素を紹介します。将来像を描きながら、今の努力を位置づけてみましょう。

- アナリスト/ビジネスアナリスト(1〜2年目): 学部卒で入社した場合、最初のポジションです(企業によってタイトル差あり)。データ分析や資料作成の実働部隊として、複数のプロジェクトで経験を積みます。2年目になると後輩(新1年目)の簡単なメンター役を任されることも。まずは自身のタスクを確実に遂行し、徐々に部分的な議題のリードを期待されます。優秀な人は2年目終盤〜3年目に昇格試験を受け、次のコンサルタント職へステップアップします。

- コンサルタント/アソシエイト(3〜5年目): ポストアナリスト、あるいはMBA卒入社の初期ポジションです。自立した問題解決者として、特定の分析領域やワークストリームを任されます。クライアントとの直接やり取りも増え、小規模チームのリーダー的役割を担うこともあります。ここで求められるのは、1年目に鍛えたスキルをベースにアウトプットの質とスピードをさらに向上させること。加えて後輩アナリストの指導やプロジェクトマネジメント補佐も行い、マネジャーの右腕として動けるようになります。コンサルタント職を数年経験した後、実力と実績次第でマネージャー昇格のチャンスが訪れます。

- プロジェクトマネージャー/マネジャー(5〜8年目): チームの長としてプロジェクト全体を管理する役割です。複数名のコンサルタントやアナリストを率い、プロジェクト計画策定からデリバリーまで責任を負います。クライアントとの折衝(中間報告・最終提案や日々の意思決定)も主体的に行い、プロジェクトの成否を握るポジションです。必要なのは、若手時代と比べ物にならないリーダーシップと意思決定力。リソース配分やスケジュール管理、クオリティチェックなどマルチタスクを捌きつつ、メンバーを育成・鼓舞することが求められます。マネージャー職はコンサルファーム内でも中核層であり、社内外から「この人に任せればプロジェクトが成功する」という信頼を勝ち取る段階です。優秀なマネージャーはその後ディレクター級へ、あるいはクライアント企業への転職や起業など様々な道が開けます。

- シニアマネージャー/プリンシパル(8〜10年目): マネージャーを経て、更に上位の役職として複数プロジェクトを統括したり、大規模案件をリードしたりします。次のパートナー昇格候補としてビジネス開発(営業)にも関与し始め、クライアント経営層との関係構築や提案活動も行います。蓄積した専門知識や業界知見を武器に社内の知的リーダーになる人も。この段階では単なるプロジェクト遂行だけでなく、ファーム全体への貢献(ナレッジ共有、人材育成、営業目標達成)が評価軸となってきます。

- パートナー/ディレクター(10年目〜): コンサルファームの経営層であり、文字通り会社のパートナーです。案件獲得からデリバリー全責任まで負います。売上目標を持ち、自ら開拓したクライアントにチームを率いて価値提供し、ファームの利益に直結する存在です。業務内容は、提案営業、クライアントリレーション構築、プロジェクト全体監督、そして会社経営(人事や組織運営)にまで及びます。1年目からすると遥か遠いポジションですが、ここに至るまでに身につけた戦略眼・人脈・信頼がフルに活かされるステージです。パートナーになると報酬や裁量も桁違いですが、その分責任も極大です。ファームの看板を背負い、「この人に会社の未来を託せるか」という存在感が必要とされます。

- キャリアパスの選択肢: すべての人がパートナーまで進むわけではありません。途中で転職・キャリアチェンジする人も多数います。例えば3〜5年経験した後に事業会社の経営企画や新規事業ポジションに転身したり、スタートアップへ参画したり、MBA留学して戻ってきて昇格を目指す人もいます。コンサル2年目以降は、自分の志向と強みを踏まえてキャリアデザインを考え始める時期でもあります。ファーム内で昇進を重ねる道もあれば、専門領域に特化するスペシャリストとしての道(デジタルコンサル、業界特化コンサルなど)、あるいは社外に飛び出す道も開かれていることを知っておきましょう。コンサルで培った論理思考・課題解決力・提案力はどの業界でも通用するため、キャリアの選択肢は広いのです。

– Point(まとめ): コンサルタントのキャリアは実力主義であり、早ければ30代前半でマネージャー、後半でパートナーになるケースもあります。 1年目で地道に鍛えたスキルと信用は、やがて大きなチャンスとなって返ってきます。2年目以降は守備範囲が広がり、リーダーシップや専門性が求められますが、「新人時代に何を学んだか」がその後の伸びを決めると言われます。逆に言えば、最初の一年で基本を固めておけばどんなステージでも活躍できるでしょう。将来の自分の姿を思い描きつつ、目の前の経験を積み重ねてください。

おわりに – 1年目はキャリアのスタートライン

コンサルタント1年目は覚えることも苦労も多く、まさに「ビジネスパーソンとしての土台作り」の時期です。本記事で述べたマインドセット・スキル・フレームワーク・仕事術を実践すれば、最初のハードルを乗り越える大きな助けになるでしょう。もちろん全てを完璧にこなすのは難しいですが、大事なのは成長しようとする姿勢です。先輩やクライアントからフィードバックを受けながら、失敗を恐れずチャレンジしてください。1年目で培ったものは必ずあなたの財産となり、2年目以降の飛躍につながります。

最後に、「コンサルタントの基本」を一言でまとめるなら、「仮説を持ち、論理で攻め、価値を出し、学び続ける」ことです。これを胸に刻み、明日からの実務にぜひ活かしてみてください。皆さんのコンサルタント人生が実り多いものとなるよう、心から応援しています!

参考文献・サイト一覧:

- 新人コンサルタントが持つべき3つの心構え+α – 外資就活ドットコム(現役コンサルタント寄稿コラム)【URL】https://gaishishukatsu.com/archives/34771

- コンサル1年目の辛さを克服するためのマインドセットと行動戦略 – コンサルのイロハ(考えるエンジン講座)【URL】https://kanataw.com/knowledge/all/becoming-a-consultant/overcoming-first-year-tough/

- 戦略コンサルタントの上位10%は何を実践しているのか?新人が意識すべき働き方のポイント – ONE CAREER(就活記事)【URL】https://www.onecareer.jp/articles/1871

- 初心者でもわかる!コンサルタントが使う最強フレームワーク10選 – KOTORA JOURNAL【URL】https://www.kotora.jp/c/50442/

- コンサルタントに必要なスキル・能力トップ10を一覧形式で解説 – CONSULFREEマガジン【URL】https://consulfree.com/blog/consultant-skill/

- 新人コンサルの必読!バリューを出すための基礎知識と実践方法 – KOTORA JOURNAL【URL】https://www.kotora.jp/c/51631/

- 資料作成のスピードと効果を劇的に高める方法 – アイオイクス社員ブログ (SEO Japan)【URL】https://clm.seojapan.com/3323

- 新卒コンサルにおすすめの本 ~同期に差がつく13冊~ – ConsulGlobal 書籍紹介シリーズ【URL】https://consul.global/post686/

- コンサルの資料ってどんな感じ?大手6社のパワポ資料と作り方のコツ – ConsulGlobal【URL】https://consul.global/post-1594/

- 会議で発言しない者に存在意義はない?! バリューを出す発言術 – Business Insider (転載記事)【URL】https://www.businessinsider.jp/post-246559

日本で観測された「トリプル高(円高・株高・債券高)」はなぜ起きたか――高市政権・高市トレードの再評価と需給メカニズム

2026年2月(とくに衆院選後の数営業日)に日本の金融市場では、事前に懸念されていた「トリプル安(円安・株安・債券安)」ではなく、実際には円高(ドル円下落)・株高(日本株の最高値更新)・債券高(国債利回り低下=価格上昇)が同時に観測される局面が生じた。123 具体的には、衆院選の投開票(2月8日)後、日経平均は2月9日に終値で56,363.94円、2月10日に57,650.54円、2月12日に57,639.84円(取引時間中に58,000円台を記録)と史上最高値圏を更新した。452同時に、外為では選挙後の ...

食料品減税は効くのか:物価高対策の即効性と財政・市場リスクを検証

なぜ今「食料品の消費税」が争点なのか 2020年代後半、日本でも食料品を中心とする物価上昇が顕著になりました。円安や世界的な原材料高の影響で、食品価格は前年比5%前後の上昇が続き、家計を直撃しています。特に低所得層や子育て世帯ではエンゲル係数(収入に占める食費割合)の急上昇が見られ、食費負担が家計圧迫の主要因となっています。こうした状況下で、「食料品の消費税率をゼロにする」という政策が各政党から提案され、次期総選挙の重要な争点に浮上しました。 消費税は現在10%ですが、食料品など一部には8%の軽減税率が適 ...

中国のレアアース輸出規制とは?

中国のレアアース輸出規制とは、中国政府がレアアース(希土類)関連の物資や技術に対し、国家安全保障などを理由に輸出許可制や用途審査を課している制度です。全面的な輸出禁止ではなく、対象品目の輸出には当局の許可が必要となり、特定の用途やユーザー(特に軍事関連)向けには輸出を禁止・制限しています。2026年1月時点で実際に施行されている規制は、主に次の2つです。 (1) レアアース7元素の輸出許可制(2025年4月~): サマリウム・ガドリニウム・テルビウム・ジスプロシウム・ルテチウム・スカンジウム・イットリウム ...

相次ぐ「黒字リストラ」は何を意味するか——データで読む構造転換

日本の上場企業で、業績が黒字であるにもかかわらず早期・希望退職募集などの人員削減策に踏み切る事例が相次いでいます。本記事では、このいわゆる「黒字リストラ」の定義と背景、最新の動向データ、主要な要因、企業事例、関連する法制度、そして企業・個人・投資家それぞれの視点での対応策について詳細に解説します。人手不足が深刻化する一方で、構造改革を進める企業が増える日本において、黒字リストラは何を意味し、どのように捉えるべきなのでしょうか。(2025年11月8日現在) 要点サマリー 黒字リストラの増加:2024年に早期 ...

AIエージェント時代の働き方大全(2025年版)

生成AIやAIエージェントが私たちの働き方をどう変えているのか。本記事では、生産性向上の最新データから職種別の変化マップ、導入の手順、リスク管理、法規制の要点、新たに求められるスキルまで、AI時代に仕事を再設計するための実務知識を一気通貫で解説します。 いま起きている変化(要点サマリー) 生産性の飛躍 – 生成AIの導入で業務効率が大幅改善。例えばソフト開発ではタスク完了が平均55%高速化(2023年, GitHub実験)や、文書作成で1.6倍以上の成果物【NN/g 2023】。特に初心者層の生産性向上が ...