導入部

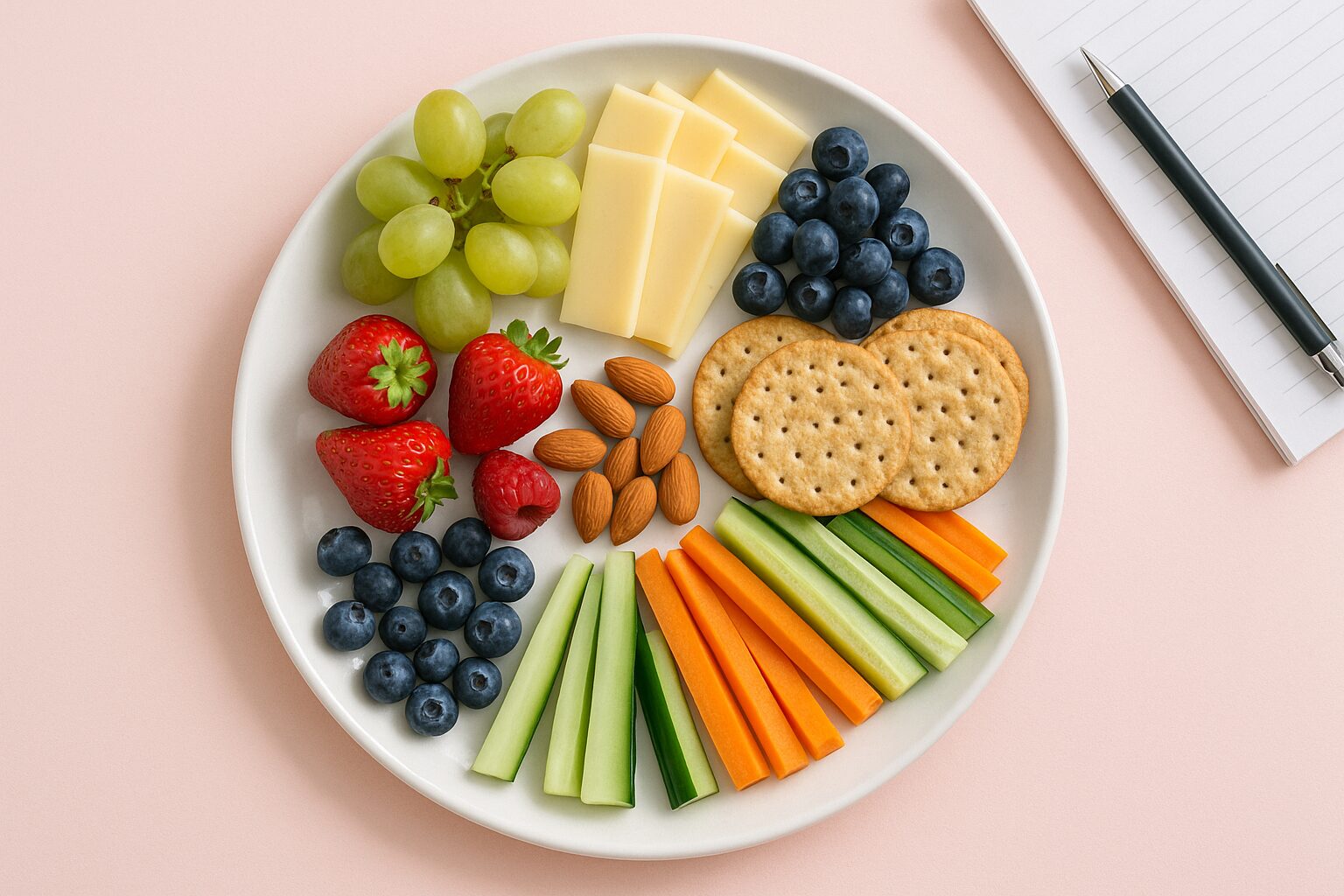

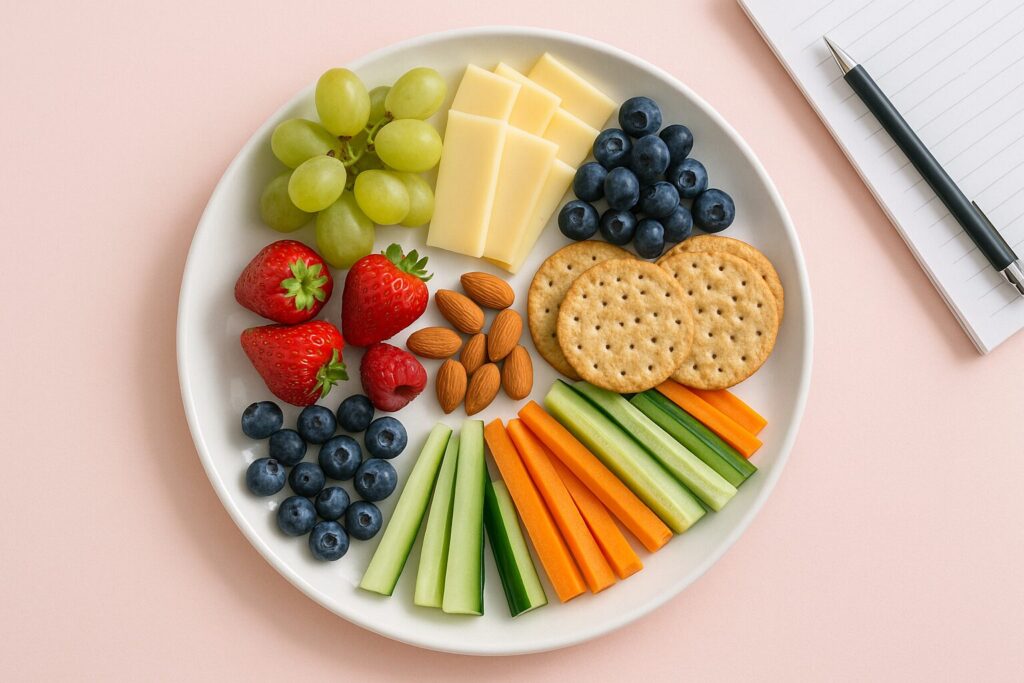

「ガールディナー(Girl Dinner)」とは、好みの軽食やおやつを自由に組み合わせた、“スナック・プレート”風の夕食スタイルです。2023年にTikTokから火がつき、急速に拡散したことで注目を集めました。実際、2023年9月時点のハッシュタグ「#girldinner」の視聴回数は16億回を超えており、多くの女性が「料理のプレッシャーから解放され、自分の好きなものを食べる自由」を求めて共感しています。

こうしたSNS発の食トレンドは若者の食行動に強い影響力を持つと指摘されています。TikTok上ではダイエットや体型管理を目的とした投稿が盛んで、研究によれば多くの動画が「体重規範的(“痩せていること”を良しとする)」なメッセージを含み、若年層の摂食障害リスクを高める可能性があると報告されています。また、TikTokなどソーシャルメディアが若い世代にとって主要な栄養情報源になりつつある一方で、投稿の約33%が「ほとんど不正確」、46%が「比較的正確」という研究もあり、情報の質に大きなばらつきがあることが指摘されています。

本稿では、栄養学や心理学の専門家の視点から、査読論文や政府報告をもとにガールディナーの栄養バランス・健康影響、食行動心理、SNS文化との関連性、さらに海外と日本での受容の違いを総合的に解説します。

背景

ガールディナーはウェブメディアなどで「自分だけのために質素な食事を用意する」というスタイルとも紹介されており、SNSを通じて「いろいろな軽食を自由に組み合わせ、自分らしさを楽しむ」食文化を育んでいます。食行動は個人のアイデンティティと強く結びつくことが知られており、「健康的な食事をする人」と自己認識している人ほど健康的な習慣を続けやすく、BMIも低い傾向があるという報告もあります。

一方で、TikTokをはじめとするSNSでは「ダイエット」や「体型維持」を重視する投稿が多く、ボディチェック(自分の身体を頻繁に確認する)を助長するコンテンツも散見されます。さらにTikTokの栄養投稿を分析した調査では、正確性やエビデンスに基づいた情報が不足しているケースが少なくないことが示唆されています。こうしたSNSの仕組みにより、自由で気楽なガールディナーのアイデアと同時に、根拠の薄いダイエットや不正確な栄養情報も受け取りやすい環境が生まれています。

また、海外と日本の食文化にも大きな違いがあります。たとえば米国では、若年層を中心にスナック食品の摂取量が多く、1日のエネルギーの約25%をスナックから得ているとのデータがあります。逆に日本では、「主食・主菜・副菜を揃えた食事」が健康的とされてきましたが、厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、20代は特に野菜摂取量が少なく、食事バランスの乱れが深刻です。こうした背景により、日本でも一人暮らしの若者を中心に「手軽さ」や「自己表現」を重視するガールディナーが受け入れられやすくなっているとも考えられます。

分析

栄養バランスと健康影響

ガールディナーでは、チーズやチョコレート、スナック菓子など高脂質・高塩分・高糖質の食品が選ばれがちで、野菜や果物、タンパク質が不足しやすい傾向があります。短期的には「気分転換」や「満足感」を得られても、食物繊維やビタミン不足、血糖値の急上昇・急下降といったリスクが考えられます。長期的に不均衡な食事パターンが続くと、肥満や糖尿病、脂質異常症などの慢性疾患リスクを高める可能性があります。

米国の前向き研究では、一日1食のみや不規則な食事を続ける人は総死亡リスクや心血管疾患リスクが上昇することが報告されており、特に夕食を抜く習慣がある人は、規則的に三食摂る人と比べて死亡リスクが16%高かったともされています。ガールディナーは「夕食抜き」とは必ずしもイコールではありませんが、栄養価が低い軽食で済ませる回数が増えれば類似したリスク因子となり得ます。

食行動心理:セルフケアとアイデンティティ

食事は心理的・感情的な面とも深く関わります。ガールディナーを好んで実践する女性のなかには、「好きなものを食べることを自分へのご褒美(セルフケア)」と捉え、罪悪感を持たずに楽しみたいという思いがあるようです。一方で、「自分を健康的な食事をする人だ」と思っている人ほど健康的な食習慣を続けやすいという研究結果もあり、これを逆に捉えると、「ガールディナーこそ自分らしさ」と強く感じる場合には、好みのスナックを優先し栄養バランスを後回しにしやすいかもしれません。

また、軽食や甘いものは「気分転換」や「快楽的食品(comfort food)」としてストレス緩和効果があるとされています。一時的には心を満たしてくれますが、過度に依存すると情動的過食につながる可能性もあるため、意識的なバランスが求められます。

SNS文化と拡散のしくみ

TikTokをはじめとするSNSプラットフォームでは、関連するコンテンツをアルゴリズムが自動的に推奨するため、ガールディナーに関心を持つユーザーは同様の投稿を繰り返し目にする傾向があります。この現象は共感やセルフケア意識を高める一方で、誤情報の拡散リスクも内包しています。特に栄養や健康にかかわる投稿については、専門家以外の個人が発信する非科学的な情報が多い点が問題視されており、若年層の食行動やボディイメージに大きく影響を与えかねません。

海外と日本の受容の違い

ガールディナーは米国で生まれたトレンドですが、日本でも都市部の若年層を中心に受容が進んでいると考えられます。欧米ではもともとスナック中心の食習慣が浸透しており、「簡単に食べられること」や「自己表現としての食」が重視される文化的背景があります。日本では家族と食卓を囲む「共食」文化や和食のバランスを理想とする考え方が根強い反面、実態として若者の単独食・野菜不足も顕在化しており、ガールディナーのような「手軽さ」や「自由さ」に共鳴する人も少なくありません。

一方、SNS上の反応を見ても「行儀が悪い」「栄養面が心配」といった否定的意見が日本では比較的多いとの声もあります。これは日本特有の「三食きちんと食べる」という価値観や、他者からの見られ方に配慮する文化的背景が影響していると考えられます。

結論

ガールディナーは、SNS時代の新しい食行動トレンドとして「忙しい日々のなかでも、自分が好きなものを自由に食べられる楽しさ」を象徴しています。一方で、栄養学の観点からは高脂質・高塩分・高糖質に偏りやすい傾向があり、長期的な健康リスクを見逃せません。ただし、ガールディナーそのものが不健康というわけではなく、「好きなおやつを取り入れつつも野菜やたんぱく質を加える」など、バランスを保つ工夫がカギとなります。

SNSの情報は玉石混交であり、TikTokを含むプラットフォームで目にする栄養アドバイスやダイエット法には、必ずしも科学的根拠がない場合も多々あります。今後は、ガールディナーが若年層の健康や食行動に及ぼす影響を明らかにするため、疫学的研究や心理学的な検証がさらに必要です。若い世代がガールディナーを楽しみながらも、専門家による正確な情報を参考にしつつ、バランスの取れた食生活を維持できるような教育的アプローチが求められています。

ガールディナー(Girl Dinner)に関する最新研究動向

導入部 「ガールディナー(Girl Dinner)」とは、好みの軽食やおやつを自由に組み合わせた、“スナック・プレート”風の夕食スタイルです。2023年にTikTokから火がつき、急速に拡散したことで注目を集めました。実際、2023年9月時点のハッシュタグ「#girldinner」の視聴回数は16億回を超えており、多くの女性が「料理のプレッシャーから解放され、自分の好きなものを食べる自由」を求めて共感しています。 こうしたSNS発の食トレンドは若者の食行動に強い影響力を持つと指摘されています。TikTok ...

発酵製品の科学:種類・栄養・健康効果を最新研究で深掘り解説

発酵食品とは何か – 種類と栄養上の特徴 発酵食品とは、微生物の働きを利用して食品の成分を変化させたもので、人類は古くから保存性や風味向上のために活用してきました。代表的な発酵食品には、ヨーグルトやチーズ、ケフィアなどの乳製品、味噌・醤油・納豆などの大豆発酵食品、キムチやぬか漬け・ザワークラウトといった発酵野菜、さらにはパン種を使ったサワードウや清酒・ワイン・ビールなどの発酵飲料があります。発酵過程では、乳酸菌や酵母、麹菌などの微生物が糖やアミノ酸を分解・代謝し、乳酸、アルコール、酢酸、炭酸ガスなどを産生 ...

「うま味」の錯覚が生み出す味覚の相乗効果――最新科学が解き明かす美味しさのメカニズム

料理の世界で「1+1が10になる味」とも言われるうま味の相乗効果は、ごく少量の素材の組み合わせで味が飛躍的に濃厚になる不思議な現象です。この「うま味の錯覚」とも呼ぶべき現象は、一見別々の味を組み合わせることで予想以上の美味しさを生み出し、塩分を減らした料理でもコク深い満足感を与えるなど、調理現場や食品開発で応用できる可能性を秘めています。例えば昆布だしと鰹節を合わせた和食の「合わせだし」は、その典型例として古くから知られていますが、近年の科学研究によってこの現象のメカニズムが徐々に解明されつつあります。最 ...

コハク酸がうま味に与える影響:味蕾受容体と食品への応用【最新研究】

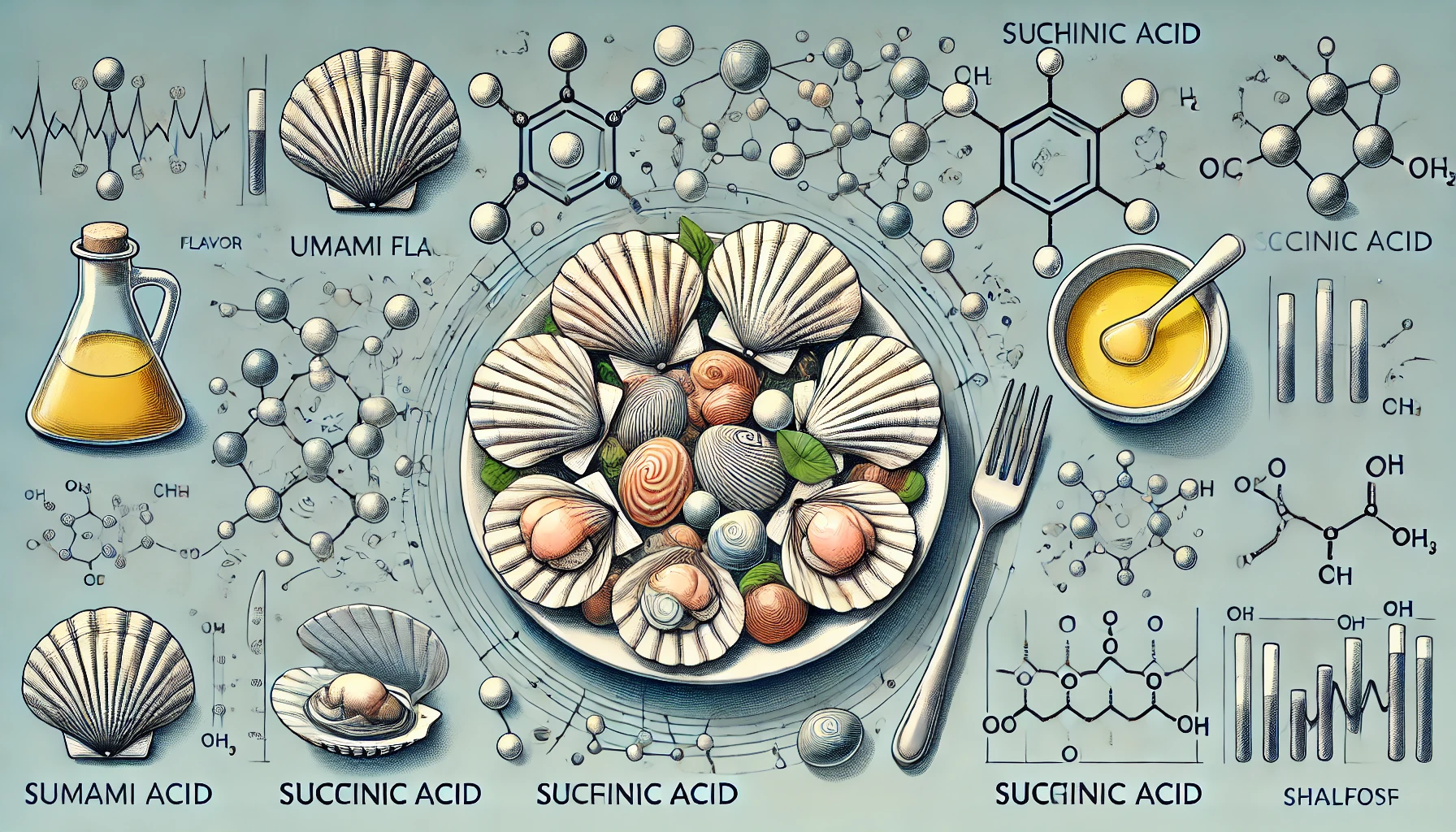

導入 旨味(うま味)はグルタミン酸やイノシン酸などによって生み出される第五の基本味として知られます。しかし近年の研究で、ホタテやアサリなど貝類の旨味の特徴を生み出す有機酸「コハク酸(succinic acid)」も、うま味に寄与する重要な成分であることが明らかになってきました。本記事では、コハク酸がどのようにうま味味覚に影響を与えるのか、味蕾(みらい)における受容体との関係、料理・食品加工への応用例、そして最新の科学的知見に基づく研究動向について詳しく解説します。専門的な内容を盛り込みつつも分かりやすく ...

最新科学が示す複合型ダイエット:「ハイブリッド・プラント・ファスティング」のすすめ

はじめに ダイエット法は世界中で数多く提案されていますが、最近注目されているのが複合型(ハイブリッド)ダイエットです。これは複数の有効な食事法を組み合わせることで相乗効果を狙うアプローチで、特にプラントベース(植物中心)の食生活とインターミッテント・ファスティング(断続的断食)を核に据えています。さらに、伝統的に健康長寿に寄与してきた地域の食文化――例えばグリーン・メディテレニアン・ダイエット(植物性強化型地中海食)、東アフリカの伝統的アフリカ食(タンザニアの例など)、そしてスペイン北西部のアトランティッ ...

参考文献

- Bruine de Bruin, W., Arangua, L., & Gutsche, T. (2022). Associations of eating identities with self-reported dietary behaviors and body mass index. Frontiers in Nutrition, 9, 894557. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.894557

- Heitman, D. D., & Pang, N. (2023). Snacks contribute considerably to total dietary intakes among adults stratified by glycemia in the United States. PLOS Global Public Health, 3(10), e0000802. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000802

- Hoy, M. K., Sebastian, R. S., Goldman, J. D., & Moshfegh, A. J. (2024). Snack consumption by U.S. children and adolescents: What We Eat in America, NHANES 2017–March 2020 (USDA Data Brief No. 52). U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

- Minadeo, M., & Pope, L. (2022). Weight-normative messaging predominates on TikTok—A qualitative content analysis. PLOS ONE, 17(11), e0267997. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267997

- Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. (2024). 令和5年国民健康・栄養調査結果の概要 (Summary of the 2023 National Health and Nutrition Survey). Tokyo: MHLW. https://www.mhlw.go.jp (in Japanese)

- Munro, E., Wells, G., Paciente, R., Wickens, N., Ta, D., Mandzufas, J., Lombardi, K., & Woolard, A. (2024). Diet culture on TikTok: a descriptive content analysis. Public Health Nutrition, 27(1), e169. https://doi.org/10.1017/S1368980024001381

- Sun, Y., Rong, S., Liu, B., Du, Y., Wu, Y., Chen, L., Xiao, Q., Snetselaar, L. G., Wallace, R. B., & Bao, W. (2023). Meal skipping and shorter meal intervals are associated with increased risk of all-cause and cardiovascular disease mortality among US adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 123(3), 417–426.e3. https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.08.119

- Zeng, M., Grgurevic, J., Diyab, R., & Roy, R. (2025). #WhatIEatinaDay: The quality, accuracy, and engagement of nutrition content on TikTok. Nutrients, 17(5), 781. https://doi.org/10.3390/nu17050781

ガールディナー(Girl Dinner)に関する最新研究動向

導入部 「ガールディナー(Girl Dinner)」とは、好みの軽食やおやつを自由に組み合わせた、“スナック・プレート”風の夕食スタイルです。2023年にTikTokから火がつき、急速に拡散したことで注目を集めました。実際、2023年9月時点のハッシュタグ「#girldinner」の視聴回数は16億回を超えており、多くの女性が「料理のプレッシャーから解放され、自分の好きなものを食べる自由」を求めて共感しています。 こうしたSNS発の食トレンドは若者の食行動に強い影響力を持つと指摘されています。TikTok ...

発酵製品の科学:種類・栄養・健康効果を最新研究で深掘り解説

発酵食品とは何か – 種類と栄養上の特徴 発酵食品とは、微生物の働きを利用して食品の成分を変化させたもので、人類は古くから保存性や風味向上のために活用してきました。代表的な発酵食品には、ヨーグルトやチーズ、ケフィアなどの乳製品、味噌・醤油・納豆などの大豆発酵食品、キムチやぬか漬け・ザワークラウトといった発酵野菜、さらにはパン種を使ったサワードウや清酒・ワイン・ビールなどの発酵飲料があります。発酵過程では、乳酸菌や酵母、麹菌などの微生物が糖やアミノ酸を分解・代謝し、乳酸、アルコール、酢酸、炭酸ガスなどを産生 ...

「うま味」の錯覚が生み出す味覚の相乗効果――最新科学が解き明かす美味しさのメカニズム

料理の世界で「1+1が10になる味」とも言われるうま味の相乗効果は、ごく少量の素材の組み合わせで味が飛躍的に濃厚になる不思議な現象です。この「うま味の錯覚」とも呼ぶべき現象は、一見別々の味を組み合わせることで予想以上の美味しさを生み出し、塩分を減らした料理でもコク深い満足感を与えるなど、調理現場や食品開発で応用できる可能性を秘めています。例えば昆布だしと鰹節を合わせた和食の「合わせだし」は、その典型例として古くから知られていますが、近年の科学研究によってこの現象のメカニズムが徐々に解明されつつあります。最 ...

コハク酸がうま味に与える影響:味蕾受容体と食品への応用【最新研究】

導入 旨味(うま味)はグルタミン酸やイノシン酸などによって生み出される第五の基本味として知られます。しかし近年の研究で、ホタテやアサリなど貝類の旨味の特徴を生み出す有機酸「コハク酸(succinic acid)」も、うま味に寄与する重要な成分であることが明らかになってきました。本記事では、コハク酸がどのようにうま味味覚に影響を与えるのか、味蕾(みらい)における受容体との関係、料理・食品加工への応用例、そして最新の科学的知見に基づく研究動向について詳しく解説します。専門的な内容を盛り込みつつも分かりやすく ...

最新科学が示す複合型ダイエット:「ハイブリッド・プラント・ファスティング」のすすめ

はじめに ダイエット法は世界中で数多く提案されていますが、最近注目されているのが複合型(ハイブリッド)ダイエットです。これは複数の有効な食事法を組み合わせることで相乗効果を狙うアプローチで、特にプラントベース(植物中心)の食生活とインターミッテント・ファスティング(断続的断食)を核に据えています。さらに、伝統的に健康長寿に寄与してきた地域の食文化――例えばグリーン・メディテレニアン・ダイエット(植物性強化型地中海食)、東アフリカの伝統的アフリカ食(タンザニアの例など)、そしてスペイン北西部のアトランティッ ...