――エネルギー・経済を中心に読み解く

要旨

ホルムズ海峡は世界の海上原油取引の約3割(日量2,000万バレル)が通過し、その7割はアジア向けです。日本の原油輸入の9割超が同海峡に依存しているため、封鎖が現実になればエネルギー供給の途絶と価格高騰が即座に波及し、経済・金融・社会インフラまで連鎖的に打撃を受けます。本稿では7分野(エネルギー・経済・金融・物流・環境・社会インフラ・外交安全保障)の視点から影響と対策を立体的に整理し、脱ホルムズを見据えた日本のエネルギー戦略の再構築を提案します。

1. ホルムズ海峡封鎖リスクとは何か

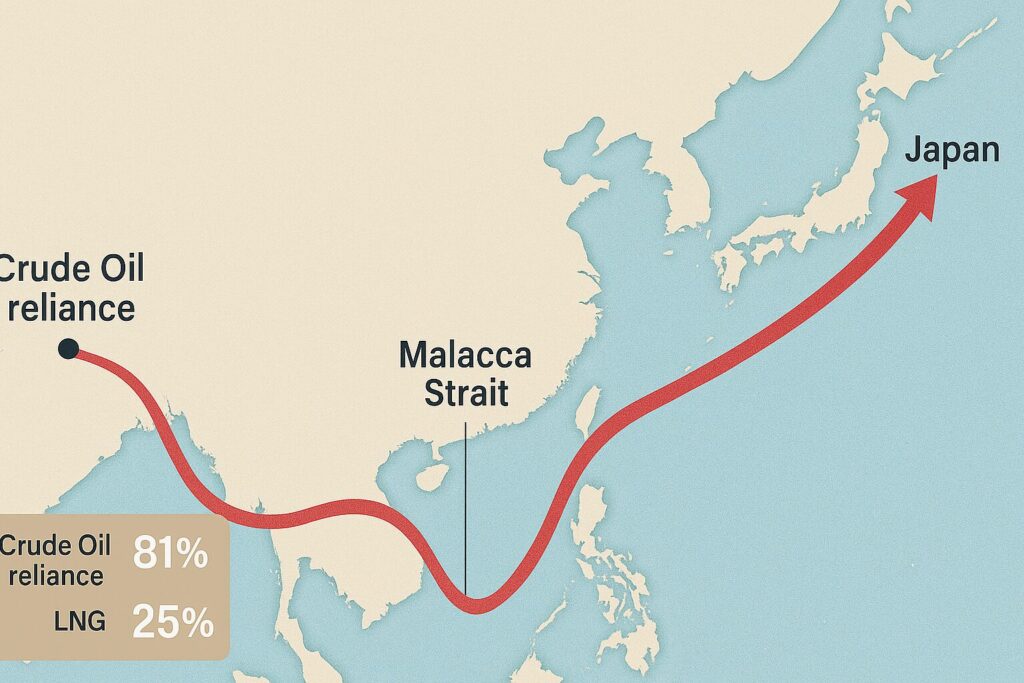

ホルムズ海峡はイランとオマーンに挟まれた幅わずか55 kmの“チョークポイント”です。世界の海上原油貿易のおよそ30%(日量約2,000万バレル)、世界LNG貿易の約20%がこの狭水路を経由し、その70%がアジアに向かいます。

日本にとっては「エネルギー動脈」に例えられる航路で、輸入原油の90%以上が中東産であり、ほぼすべてが同海峡を通過します。

イラン情勢が緊迫化するたびに「海峡を封鎖する」との威嚇が報じられ、市場は敏感に反応します。2025年6月のイラン国会による封鎖承認報道後、原油先物は急伸し、船舶の戦争保険料率も上昇しました。

専門家の声

「完全封鎖の可能性は高くないものの、機雷敷設やタンカー拿捕による“事実上の封鎖”は十分に起こり得ます。最悪シナリオを前提にエネルギーと物流の冗長性を高める備えが不可欠です」(シンクタンク主任研究員)

2. エネルギーへの影響 ― 原油・LNG供給と価格の急騰

2‑1. 供給ショックのメカニズム

- 原油

- 中東依存:90~95%

- 代替パイプライン能力:EIA(2019)は総能力6.5 Mb/d、未使用2.6 Mb/d。

- LNG

- 日本輸入の2割がホルムズ経由。特にカタール産に依存。

封鎖が現実化するとタンカーは寄港地を失い、パイプラインにも余力がないため物理的に原油・LNGが届きません。また、残存量を巡る入札で原油100ドル超への急騰シナリオも指摘されています。

2‑2. 日本の備蓄と限界

日本は国家・民間合わせて約235~240日分の石油備蓄を保持し、IEA義務(日数90日)を大幅に上回ります。

しかし備蓄は「時間を買う手段」に過ぎず、長期戦になればガソリン・灯油・発電用重油の価格転嫁を抑えきれません。LNGは備蓄設備が限られるため数週間で逼迫し、発電燃料不足から計画停電の議論が現実味を帯びます。

3. 経済への影響 ― インフレと成長率押下げ

IMFは「原油価格10%上昇で世界GDPは翌年0.2%ポイント減速、インフレ率は0.4%ポイント上昇する」と試算しています。

野村総合研究所のシナリオでは、原油120ドル想定で日本の実質GDPが▲0.6%下押しされる見込みです。

家計にはガソリン代・電気料金の高騰、企業には原材料・輸送費の上昇というコストプッシュ型インフレが波及。特に自動車・化学・運輸などエネルギー多消費産業の利益圧迫が顕著となり、賃上げの遅れと物価高が重なるスタグフレーション懸念が再燃します。

4. 金融・物流への影響 ― 市場変動と保険料高騰

- 金融市場

有事にはリスクオフが進み、日経平均は急落、円は「安全資産買い」と「資源高による経常赤字懸念」の綱引きで乱高下する可能性があります。 - 海上保険・輸送

ペルシャ湾航行船舶の戦争保険料率は0.125%→0.20%に引き上げ。タンカー1隻あたりの追加コストは数十万ドル規模となり、最終的に石油価格へ転嫁されます。

さらにタンカーが喜望峰まわりに迂回すると輸送日数は約2週間増、運賃と燃料費も急騰します。

5. 社会インフラへの影響 ― 暮らしと産業を支える基盤

電力・都市ガス・交通網は化石燃料の安定供給が前提です。LNG不足が続けば火力発電所の稼働率が低下し、猛暑・厳冬期には電力需給ひっ迫警報から輪番停電へ至る恐れもあります。

またガソリン高騰は物流コストを押し上げ、食品や日用品を中心に物価全般を押し上げます。特に低所得世帯への影響が大きく、政府のエネルギー価格抑制策(補助金・減税)の継続が欠かせません。

6. 外交・安全保障 ― シーレーン防護と国際協調

2019年以降、日本は護衛艦・P‑3C哨戒機をオマーン湾に派遣し情報収集を続けています(海峡本体は対象外)。

欧州はフランス主導でEMASOHを展開し海峡の監視を強化。日本は正式参加していないものの、中東産油国との友好関係を活かした仲介外交が期待されています。

課題

- 自衛隊の後方支援範囲と法的根拠の整備

- 米欧・湾岸諸国・インド太平洋諸国と協調した「シーレーン多国間枠組み」の構築

- 機雷除去やタンカー護衛に必要な装備・要員の平時訓練

7. 日本の対策と将来展望 ― 脱・ホルムズへの道筋

| 時間軸 | 主な施策 | 目的 |

|---|---|---|

| 短期(~数か月) | 国家備蓄の段階的放出/民間備蓄の共同利用/需要抑制キャンペーン | 供給穴埋めと価格安定 |

| 中期(~数年) | 米豪など非中東産原油・LNGの調達拡大/タンカー・LNG船長期チャーター契約 | 調達先多角化と物流リスク分散 |

| 長期(~2030年代) | 再生可能エネルギー比率拡大、次世代原子力、水素・アンモニア燃料の商用化、スマートグリッド | 石油依存度の抜本的低減=「脱ホルムズ海峡」 |

日本はIEA基準を大幅に上回る備蓄で一定のバッファを確保していますが、根本解決はエネルギー自給率(現行13%)の引き上げです。

再エネ導入拡大、洋上風力や蓄電池の大型投資、さらには水素・SAF(航空燃料)など新エネルギーへのシフトが「脱炭素」と「エネルギー安全保障」を同時に達成する鍵となります。

8. まとめ ― 地政学リスク時代をどう生き抜くか

ホルムズ海峡は日本経済のアキレス腱です。封鎖が一時的に終わっても、世界の原油市場は将来にわたり地政学リスクを織り込むようになるでしょう。政府・企業・家計すべてが「リスク前提社会」の発想転換を迫られています。

- 政府:備蓄・外交・法整備を総動員し、シーレーン防護と調達先多角化を推進する。

- 企業:エネルギー多消費モデルを見直し、省エネ投資とサプライチェーン多元化でショック耐性を高める。

- 国民:省エネ行動と脱炭素ライフスタイルを日常化し、需要側から危機回避に貢献する。

ホルムズ海峡封鎖リスクは「不確実性の時代」における試金石です。危機を教訓に、持続可能で強靱なエネルギー社会へ舵を切ることこそ、次世代に引き継ぐ最大の安全保障と言えるでしょう。

参考文献(主要)

- IEA “Strait of Hormuz – Factsheet”, 2023.06 iea.blob.core.windows.net

- 資源エネルギー庁『エネルギー白書2023』第1章, 2023.06 enecho.meti.go.jp

- IMF World Economic Outlook, October 2023 Press Briefing, 2023.10.10 imf.org

- NRI 木内登英「中東情勢緊迫化と日本経済への影響試算」, 2025.06.13 nri.com

- Bloomberg「情勢見極め海上保険引き受け判断へ」, 2025.06.20 bloomberg.co.jp

- 資源エネルギー庁『石油備蓄の現況』, 2024.01 enecho.meti.go.jp

- Reuters “Iran’s options include closing Strait of Hormuz”, 2025.06.19 reuters.com

- Arab News “Why the world cannot allow Hormuz to be shut”, 2025.06 arabnews.jp