はじめに(いじめ問題の現状と規模)

いじめはほぼ全ての学校で起こり得る深刻な問題であり、その件数は年々増加しています。2023年度(令和5年度)には全国の小・中・高校等で約73万3千件ものいじめが認知され、過去最多を更新しました。特に心身への重大被害や不登校、自殺など「重大事態」と認定されるケースは1,306件と大幅増加(前年比42.1%増)しています。こうした状況は、教職員による積極的な認知努力(定義の再確認やSNS上のいじめの把握など)が進んだ一方で、依然見逃しもあり課題が残ることを示唆しています。政府も学校も「いじめはどの子にも起こり得る」との認識のもと、いじめを未然防止し早期に発見・対応するための対策強化が急務となっています。

先生の声:「クラスでポツンと一人になる子がいたら小さなサインかもしれません。私は毎朝の表情チェックと声かけを欠かしません。それがいじめ発見の第一歩だと実感しています。」

【Key Takeaways】

- 2023年度のいじめ認知件数は約73万件と過去最多。うち重大事態1,306件に上り深刻

- コロナ禍後に増加傾向が続き、SNS上のいじめ認知も拡大

- 全教職員が法の定義を再確認し、積極的認知と早期対応に臨むことが重要

- 「いじめはどの学校にも起こり得る」という前提で未然防止策の徹底が必要

法的枠組みと国の基本方針

2013年施行の「いじめ防止対策推進法」により、日本のいじめ対策は大きく前進しました。この法律は、滋賀県大津市での中2いじめ自殺事件(2011年)を契機に制定され、いじめを明確に定義するとともに、国・自治体・学校・家庭それぞれの責務を定めています。具体的にはいじめの定義を「児童等に対し、一定の人間関係にある他の児童等から心理的・物理的影響を与える行為(インターネット上の行為を含む)で、苦痛を感じているもの」と規定し、学校内外問わず全てのいじめを対象としました。また、同法第8条・第9条で学校・教職員には防止と早期発見、適切かつ迅速な対処の責務を課し、保護者にも規範意識の指導や被害時の保護・学校との協力を促す努力義務を規定しています。

法律に基づき政府は「いじめ防止基本方針」(国の基本方針)を策定しました(2013年制定、2017年改定)。この基本方針は各自治体や学校が策定する地域・学校の基本方針のひな型ともなっており、いじめ防止・早期発見・対処の具体策や方向性を示しています。例えば重大事態(深刻ないじめ被害や死亡・不登校等)の調査に関するガイドラインも整備され、2024年には改訂版が公表されました。重大事態が発生した場合、学校設置者(教育委員会)は事実関係を徹底調査し、必要に応じて有識者を含む第三者委員会で検証することが求められます。実際、2023年度には重大事態が1,300件超報告されており、各地で第三者委員会による検証と再発防止策の提言が行われています。

さらに法第14条に基づき、自治体は「いじめ問題対策連絡協議会」を設置することができます。これは教育委員会のみならず児童相談所、警察、法務局等関係機関を含めた協議会で、地域ぐるみで情報共有・連携し包括的ないじめ対策を講じる狙いがあります。文科省も警察庁や法務省と連携し、学校が犯罪行為に該当するいじめ(暴行・恐喝・名誉毀損など)を把握した場合は速やかに警察へ相談・通報するよう再三通知しています。このように、法律と基本方針の下で国から現場まで一貫した体制が構築されつつあり、いじめ問題への対応力向上が図られています。

【Key Takeaways】

- いじめ防止対策推進法(2013年施行)はいじめ定義や国・学校・家庭の責務を明確化

- 同法は大津市中2いじめ自殺事件を契機に制定。いじめをインターネット上の行為も含め広く定義

- 国の基本方針(2013策定・2017改定)は自治体・学校の対策指針となり、重大事態調査ガイドライン等を提示

- 重大事態発生時は教育委員会等による徹底調査と第三者委員会での検証が行われる

- 犯罪性のあるいじめは警察と連携し対応(警察への通報基準を通知)。地域協議会で多機関連携する枠組みも整備

学校現場での具体的対策(早期発見・教職員研修等)

学校はいじめ防止の最前線として、様々な具体策に取り組んでいます。まず重要なのが早期発見です。文科省の調査では、教職員が児童生徒の小さな変化を見逃さず初期段階で認知し早期対応したことが要因の一つとして、約77%のいじめが年度内に解消できたとの報告があります。各学校では定期的なアンケート調査(無記名によるいじめ実態調査)や学校生活ノートの点検、教育相談の充実などを通じていじめのサインをキャッチしやすい仕組みを整えています。例えば「授業中に急に保健室に行きたがる」「給食の量が減り残しがちになる」「持ち物が壊される・隠される」といった兆候は注意が必要であり、教師は日々の生活指導やホームルーム活動で児童生徒の様子に目を配っています。中には「いじめサインチェックリスト」を活用して登校から下校までの児童生徒の行動変化を点検する学校もあります。

次に教職員研修と意識向上です。いじめ問題への対応力を高めるため、毎年新任教師研修や校内研修でいじめ防止対策推進法の趣旨・いじめの定義の再確認、過去の事例研究が行われています。特に「積極的認知」すなわち些細なことでもいじめの可能性があれば見て見ぬふりをせず記録・共有する姿勢を全教職員で共有することが強調されています。文科省は2016年に「いじめの正確な認知に向けた教職員間の共通理解の形成について」という通知を発出し、学校内で教員同士が情報共有しながら見落とし防止に努めるよう呼びかけました。また、警察との連携研修や法務局の人権教室など外部機関と協力した研修も行われ、いじめ対応の知見を広げています。

学校組織としては、法に基づき「学校いじめ対策組織」(いじめ対策委員会等)の設置が進みました。この組織は校長や担任、養護教諭、スクールカウンセラー等で構成され、いじめ防止・早期発見・事案対処の司令塔となります。例えば、ある学校では月1回この委員会を開き、アンケート結果の分析や気になる生徒の情報共有を行っています。「担任一人で抱え込まず、チームで対応する」ことが肝心であり、いじめの兆候や訴えがあれば即座に委員会に報告して組織的な対応策を検討します。これにより教員個人の負担が軽減され、複数の目で状況を判断することで見誤りを防ぐ効果が期待されています。

さらに専門家の活用も欠かせません。多くの学校にはスクールカウンセラー(臨床心理士等)やスクールソーシャルワーカーが配置され、生徒のメンタルケアや家庭環境への支援を行っています。いじめを受けた子の心のケアや、加害側の更生指導には専門知識が不可欠であり、必要に応じて個別面談やグループワークを実施します。文科省は2024年度よりスクールカウンセラー等の配置拡充を図っており、全公立小中学校区に配置(27,500校、概ね週1回)する目標を掲げています。また、教育委員会と児童相談所・警察との定期協議の場も設けられ、深刻ないじめ事案では速やかに外部と連携して介入・解決に当たる体制が敷かれています。

【Key Takeaways】

- 早期発見:定期アンケートや日常観察で兆候を見逃さず初期対応(例:遅刻増・持ち物破損・食欲減退などサインに注意)

- 教員研修:いじめの定義や対応法を全教職員で共有し、見て見ぬふりをしない「積極的認知」を徹底

- 学校内組織:校内にいじめ対策チーム(委員会)を常設し、情報共有と組織的対応を推進

- 専門家活用:スクールカウンセラー等が被害児童の心のケアや加害児童の指導を支援。教育委と警察・児相で連携協議も

- 組織対応により教員個人に頼らずチームで問題解決に当たれる体制を整備

家庭と地域でできること(保護者の自己効力感向上プログラム等)

いじめ対策は家庭や地域の協力なくして成り立ちません。まず家庭で保護者ができることとして、子どもの変化に気づくことと安心して話せる環境を作ることが挙げられます。例えば朝なかなか起きて来なかったり、頭痛を訴えて学校に行きたがらない様子が続く場合、それはいじめ被害のサインかもしれません。保護者は日頃から子どもの表情や生活リズムに目を配り、「学校で嫌なことはない?」と穏やかに声をかけるなど子どもが打ち明けやすい雰囲気を作ることが大切です。また、子どもからいじめの相談を受けた際は、否定せず最後まで話を聞き、決して子どもを責めないようにします。必要に応じて学校や専門機関への相談を親子で行いましょう(相談先は次章参照)。

保護者自身がいじめ問題に正しく対処できるよう、各地で保護者向けの研修プログラムも実施されています。最近の研究では、1〜2時間程度の保護者ワークショップによって保護者のいじめ対応に関する自己効力感(うまく対処できるという自信)が向上する効果が実証されました。例えばこのプログラムでは、いじめの基礎知識や事例を学んだうえでロールプレイを通じ「我が子がいじめ被害に遭ったら」「自分の子が加害をしていたら」といった場面を想定した対処法を練習します。その結果、参加後には「冷静に学校や警察に相談できる自信がついた」「子どもと日頃から話し合うようになった」といった声が寄せられています。自治体の教育委員会やPTA主催でこうした啓発セミナーが開かれることも多く、積極的に参加するとよいでしょう。

保護者の声:「子どもが『学校に行きたくない』と言い出したとき、最初は理由を問い詰めてしまいました。研修に参加して正しい対処法を学び、今では子どもの気持ちに寄り添いながら学校とも連携して解決に当たれるようになりました。」

地域社会でもできることがあります。地域ぐるみで子どもを見守るため、例えば登下校時の見守り隊や子ども110番の家の取り組みは、不審者対策だけでなくいじめの芽を摘む効果も期待されています。子どもたちが安心して駆け込める大人が地域にいることは心強い支えとなります。また、前述のいじめ問題対策連絡協議会を通じ、自治体レベルで学校・警察・児童相談所・NPO等が情報共有しながら問題に対処するケースも増えています。たとえばある市では、学校から警察への相談件数や地域での非行情報などを定期的に協議会で共有し、必要に応じてスクールサポーター(警察OBが学校訪問する制度)を派遣するなど連携した対応を取っています。さらに地域の子育て支援センター等では保護者の相談窓口を設置し、親が一人で悩まないよう支援しています。いじめは学校内だけの問題ではなく、地域全体で子どもを守るネットワークづくりが有効なのです。

【Key Takeaways】

- 家庭での気づき:朝の様子や態度の変化など、子どものサインに注意し、話しやすい雰囲気を作る

- 親の対処力向上:保護者向け研修参加でいじめ対応の自信を高められる(効果実証研究あり)

- 子どもを責めず共感的に傾聴し、必要に応じ学校や専門機関と連携して問題解決を図る

- 地域の役割:登下校見守りや子ども110番の家など地域ぐるみの支援が子どもの安心感につながる

- 多機関連携:教育委員会・警察・児童相談所・NPO等が協議会で情報共有し、深刻なケースに共同対処

デジタルいじめ・SNSへの対応(24時間子どもSOSダイヤル, 匿名相談アプリ)

近年はSNSやオンラインゲーム上での誹謗中傷、グループ外しなど「ネットいじめ」が急増しています。文科省の報告でも、いじめ増加の背景にSNS等ネット上のいじめの積極的認知が進んだことが挙げられており、学校も家庭も従来以上にデジタル空間でのトラブルに目を配る必要があります。ネットいじめの特徴は時間や空間の制約がないことです。学校外でも24時間スマホ経由で中傷が届く恐れがあり、被害の深刻度が増しがちです。またLINEグループからの仲間外しや、動画配信による晒し行為など、新たな形態も生まれています。学校では情報モラル教育を強化し、SNS上で人権やプライバシーを侵害する行為の危険性を教えています(法務省人権擁護機関の副読本配布や動画教材の活用)。同時に、生徒が被害に遭った際の相談先についても指導し、証拠スクショの保存や安易に反論しない等の対処法を指南しています。

行政もネットいじめへの対応策を拡充しています。文科省は「24時間子どもSOSダイヤル」(0120-0-78310〈フリーダイヤル・なやみ言おう〉)を設置し、夜間・休日を含め24時間いつでも無料で相談できる体制を全国に整えました。電話をかけると原則としてその地域の教育委員会等の相談窓口につながり、専門の相談員が対応します。また最近ではSNSで相談できる窓口も充実してきました。例えば文科省の紹介する「チャット相談」では、NPO法人が運営する匿名・24時間対応のチャットサービス「あなたのいばしょ」が利用できます。これは誰でも年中無休・匿名で悩みを打ち明けられるオンライン相談窓口で、いじめのみならず家庭や友人関係の悩みも含め受け止めてもらえます。他にもLINEを使った相談として、法務省が「LINE子ども人権相談」を開設しており、いじめや虐待に悩む子がチャット形式で気軽に相談できます。相談は法務局職員や人権擁護委員が受け付け、秘密は厳守されるため安心です。「誰にも言えない…」と抱え込まず、電話やチャットで匿名で相談できる環境が整ってきたことで、実際に中高生からの相談件数は年々増加しています。

ネット上のいじめへの法的対処も覚えておきたいポイントです。被害者や保護者は、加害者が書き込んだ中傷投稿の削除要請や、投稿者の情報開示請求を行うことができます。これはプロバイダ責任制限法に基づく手続きで、学校や弁護士会などがサポート可能です。実際、誹謗中傷を受け自殺したケースでは遺族が発信者情報の開示を求め、加害生徒が特定され指導・処分された例もあります。また、脅迫や名誉毀損など刑法犯罪に該当する場合は警察に被害届を出すことも検討すべきです。学校としてもネット上のいじめは校内の延長と捉え、放置せず必要に応じて警察と連携します。保護者は証拠となるスクリーンショット等を保存し、早めに学校や警察に相談しましょう。

【Key Takeaways】

- ネットいじめはSNSやゲーム上で24時間発生し得るため深刻化しやすい。学校は情報モラル教育で啓発

- 24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)で年中無休の電話相談が可能。地域の教育委員会等が対応

- 匿名チャット相談:「あなたのいばしょ」など24時間対応のSNS相談窓口が整備され、気軽に専門家に悩みを打ち明けられる

- LINE相談:法務省の子ども人権相談等、LINEでいじめ相談できるサービスも公的に提供

- 法的措置:ネット中傷被害時は投稿削除要請や発信者特定の法的手段がある。犯罪性があれば警察に通報し厳正対処

よくある質問(FAQ)

Q: いじめ防止対策推進法とは何ですか?

A:

2013年に施行されたいじめ対策の基本法です。いじめの定義を明確にし、「いじめはどの学校でも起こり得る」との前提で国・学校・家庭の責務を定めています。この法律に基づき、国の基本方針や学校ごとの対策が策定され、いじめ防止と早期対応の体制が強化されました。

Q: 法律上、何が「いじめ」に当たりますか?

A:

法律では、在籍児童生徒による心理的・物理的な影響で苦痛を感じている行為がいじめと定義されています。ネット上の中傷や嫌がらせも含まれ、場所や手段を問わず本人が辛いと感じるものは全ていじめです。また被害の深刻さによって「重大事態」(心身への重大被害、不登校、自殺等)と認定されれば、第三者委員会で徹底調査する仕組みがあります。

Q: いじめは犯罪になりますか?

A:

場合によって犯罪になります。殴る蹴るなどの暴行・傷害、金品を脅し取る恐喝、名誉毀損や侮辱など刑法に触れる行為はいじめであっても犯罪です。学校はいじめを認知した際、犯罪行為が疑われる場合は警察に相談・通報するよう義務づけられています。したがって被害内容が重大なときは、学校を通じてまたは直接警察に被害を届け出て法的保護を求めることが重要です。

Q: 子どもがいじめに遭った時、どこに相談できますか?

A:

学校(担任や生徒指導担当)にまず相談しましょう。学校はいじめ防止の責務があり、速やかに対応策を講じます。学校以外では、文科省の24時間子どもSOSダイヤル(☎0120-0-78310)や、自治体の教育相談所、児童相談所の児童虐待対応ダイヤル(189)でも相談可能です。またチャット相談も充実しており、「あなたのいばしょ」(24時間匿名相談)やLINEによる相談窓口など、子どもが利用しやすいサービスがあります。必要に応じて警察や法務局の人権相談(いじめ専門窓口あり)も利用できます。

Q: 学校はいじめをどう対処してくれますか?

A:

学校は校内いじめ対策組織を中心に、事実関係を調査し被害児童の安全確保と加害児童への指導を行います。まず担任等が状況を把握し、必要に応じて他の教職員やスクールカウンセラーとも連携して対応策を検討します。深刻な場合は教育委員会にも報告し、専門家を交えた第三者委員会による調査が行われます。また被害が重大なら警察等とも連携し、法的措置も視野に入れて生徒の安全を守ります。学校は保護者とも適宜連絡を取りながら、いじめの停止と再発防止に向けて継続的に対応してくれます。

まとめ & 追加リソース

いじめ対策は法律の整備から学校現場の工夫、家庭・地域の協力、そしてデジタル時代の新たな施策に至るまで多岐にわたります。重要なのは、「いじめは必ずどこかに存在し得る」という前提のもと未然防止と早期発見に努め、万一発生した場合はチームで迅速かつ適切に対応することです。学校・保護者・地域がそれぞれの役割を果たし連携することで、子どもたちが安心して成長できる環境を守ることができます。いじめはゼロにすることが理想ですが、現実には認知件数が増えている今だからこそ、本記事で紹介したようなエビデンスに基づく対策を着実に実行していく必要があります。

最後に、さらなる理解のためのリソースをいくつか紹介します。文部科学省や子ども家庭庁のウェブサイトでは、いじめ防止基本方針や調査結果、相談窓口一覧が公開されています。また、法務省の人権擁護機関による「いじめをなくすために」のページには各種啓発資料が掲載されています。学術的な視点を深めたい方は、日本心理学会の研究論文(例えば保護者向けプログラムの研究)やJ-STAGEで公開されているいじめ関連の調査報告を参照するとよいでしょう。子ども達の笑顔を守るため、私たち大人一人ひとりが最新の知見を学び、現場で実践していくことが求められています。

【Key Takeaways】

- いじめ対策は総合戦:法律・政策、学校の取組、家庭と地域の協力、SNS対応まで包括的に講じる必要

- 早期発見・対応が肝要:いじめは兆候の段階で捉えチームで即対応することで被害拡大を防げる

- 保護者・地域の役割:家庭での気づきと支え、地域ネットワークの見守りが子どもの安心につながる

- 相談先を周知:子どもがいつでも相談できる窓口(電話・SNS等)を伝え、孤立させない

- 継続的学習:最新の調査結果や研究知見を参考に対策をアップデートし、社会全体でいじめゼロを目指す

参考文献

- 文部科学省「24時間子供SOSダイヤルについて」mext.go.jpmext.go.jp

- 文部科学省「令和5年度問題行動等生徒指導上の諸課題調査 結果について(通知)」mext.go.jpmext.go.jp

- 文部科学省「令和5年度問題行動等生徒指導上の諸課題調査 結果の概要」mext.go.jpmext.go.jp

- 朝日新聞「いじめ防止対策推進法から10年、元大津市長の提言」(2023年9月)asahi.com

- 文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」mext.go.jpmext.go.jp

- 文部科学省「いじめの問題に対する施策」通知・資料一覧mext.go.jpmext.go.jp

- 文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針(概要)」mext.go.jpmext.go.jp

- 神奈川県小田原市教育委員会「いじめ早期発見のためのチェックリスト」city.odawara.kanagawa.jp

- 日本心理学会『心理学研究』「子どものいじめ防止に向けた保護者の自己効力感向上のためのプログラムの検討」(2025年)jstage.jst.go.jpjstage.jst.go.jp

- 文部科学省「子供のSOSの相談窓口」SNS等相談先一覧mext.go.jpmext.go.jp

- 文部科学省「いじめの定義」および「重大事態の調査に関するガイドライン」mext.go.jpmext.go.jp

- 法務省人権擁護局「『いじめ』をなくすために」(啓発資料・相談窓口案内)mhlw.go.jp

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

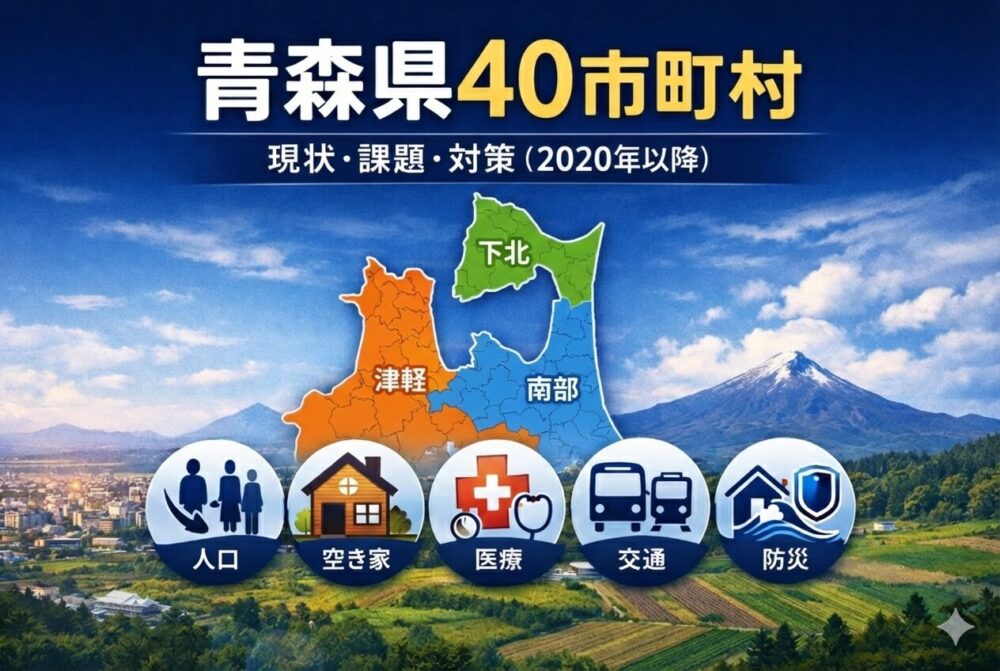

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...