1. イントロ:最短で取る意義とこの記事の信頼性

定年退職後のセカンドライフでプレジャーボートを操縦し、マリンレジャーを満喫したい方へ。一級小型船舶操縦士免許(ボート免許1級)を最短日数で取得する方法をまとめました。最短4日間程度で取得できるコースも存在し、効率よく免許取得が可能です。本記事では、国家資格である一級小型船舶操縦士免許を最新(2025年時点)制度に基づき解説します。公式情報や大手ボートスクールの資料を参照し、信頼性の高い内容となっています。専門家(海事代理士)の監修のもと、学科・実技試験の攻略から取得後の手続きまで網羅していますので、これからボート免許1級を目指す方はぜひ参考にしてください。

2. 免許概要と受験資格(年齢・視力ほか)

一級小型船舶操縦士免許は、プレジャーボートで航行区域の制限なく海に出るために必要な最高ランクの免許です。総トン数20トン未満(特殊な条件下では24m未満)の小型船舶で、沿岸から距離の制限なく航行できます。これに対し二級小型船舶免許では沿岸から5海里(約9km)以内の水域に航行が限定されます。プレジャーボート(モーターボートやヨット等)の船長として操縦するには、一級または二級の免許が必須で、特殊(水上オートバイ)免許では代用できません。

受験資格として年齢要件は満18歳以上です(二級は16歳以上で取得可、一級は18歳未満不可)。17歳9か月から試験自体の受験は可能ですが、免許証の交付は18歳の誕生日以降となります。身体的な受験要件も定められており、以下の身体検査基準を満たす必要があります:

- 視力:両目とも矯正視力込みで0.5以上あること(片眼が0.5未満でも、もう一方が0.5以上かつ視野150度以上あれば可)

- 色覚:夜間に航行灯(赤・緑・白色の灯火)を識別できること(識別不能な場合でも昼間航行に限定した免許取得は可)

- 聴力:5m離れての話声語(普通の会話音)が聞き取れること(補聴器の使用可)

- 疾患・身体機能:重度の疾病や障害がなく、操船業務に支障をきたさないこと

これら以外に特別な資格や経歴は不要で、二級免許を持っていなくても一級を直接取得可能です。「小型船舶操縦士」として一定の身体能力は求められますが、特別な運動能力や泳力は問われません。安全のため実技講習や試験ではライフジャケットの常時着用が義務化されており、高齢の方でもルールを守って受講すれば問題なく取得できます。

3. 【比較表】二つの取得ルート(①登録教習所コース vs ②直接受験コース)

一級小型船舶免許の取得方法には、大きく分けて「教習所コース」(登録小型船舶教習所での講習→修了試験)と「直接受験コース」(独学等で準備→国家試験受験)の2ルートがあります。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 取得ルート | ① 教習所コース(国家試験免除) | ② 直接受験コース(国家試験) |

|---|---|---|

| 概要 | 国土交通省登録の小型船舶教習所に入校し、所定の学科・実技講習を受けた後、教習所内で修了試験(学科・実技)に合格すると国家試験の学科・実技が免除されます。 | 独学またはボートスクール等で準備し、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(JMRA)が実施する小型船舶操縦士国家試験(学科・実技)を直接受験します。 |

| 最短日数 | 最短4日間程度(1級は法定24時間の学科講習+4時間の実技講習を課程修了後、修了審査)で取得可能。教習所の日程に沿って集中受講します。 | 個人のペースで受験可。学科・実技とも試験日は地域ごとに定期開催されており、自分の都合に合わせて申込み可能。ただし複数回受験となれば取得までに時間が延びる可能性あり。 |

| 学科試験 | 教習所での学科講習・修了試験に合格すれば国家試験の学科が免除されます。講習はボート初心者向けに基礎から教員が指導し、修了試験も対策問題が中心。 | 国家学科試験を受験します。四肢択一式(マークシート)の筆記試験で、1級は全64問出題(2級は50問)。独学者向けに過去問題集等が市販・公開されています。 |

| 実技試験 | 教習所の実技講習・修了試験に合格すれば国家試験の実技が免除されます。実習用の教習艇で操船手順を練習し、修了試験では教官が減点方式で評価します。 | 国家実技試験を受験します。試験官の前で試験艇を操船し、出航から着岸までの技能を評価されます。ボートを自前で用意する必要はなく、試験機関が準備した艇で実施します。 |

| 費用目安 | 約13万~15万円前後(講習料・教科書代・修了試験料を含む)。教習所や地域によって異なりますが、大手ではこの範囲が一般的です。 | 約8万~10万円前後(国家試験手数料や身体検査料、教本代など)。独学の場合は講習料が不要な分コストを抑えられますが、試験対策用の教材費や練習航海の費用が別途かかる場合も。 |

| 合格率 | 高い(90%以上):教習所コース受講者の国家試験合格率はおおむね90%以上と非常に高く、カリキュラム通り学べばほとんどの方が一発合格しています。 | やや低い:独学のみで臨む場合、学科の暗記や実技の経験不足で不合格となるケースもあります。ただし合格率自体は全体で90%前後と高く、しっかり準備すれば直接受験でも十分合格可能です。 |

| メリット | 短期間で効率よく免許取得可能。筆記・実技とも内部試験でフォローしてもらえる安心感がある。教習艇や教材も完備され、国家試験を待たずにスムーズに修了できる。 | 日程調整が柔軟で、自分のペースで勉強できる。学科講習を省略できるため学習スタイルの自由度が高い。必要最低限の費用で取得でき、ボートに詳しい知人の協力があれば格安で済むことも。 |

| デメリット | コース料金が高めで日程も指定された集中日程に合わせる必要がある。教習所が近隣にない場合は通学や宿泊費がかかる。 | 独学の場合、実技の練習環境を自力で用意するのが難しい。不合格時は再受験の手続き・受験料が追加で発生し、結果として期間・費用がかさむリスクがある。 |

※補足:直接受験でも、学科試験合格後に実技講習だけ教習所で受講するといった併用も可能です。実際、独学志望の方でも実技だけはスクール講習を受けるケースが多いようです。このように自身の状況に合わせて柔軟にルートを選択できます。

4. 最速スケジュール設計(モデルケース:4日間取得プラン)

教習所コースを利用すれば、一級小型船舶免許は最短4日間で取得することも可能です。ここではモデルケースとして「4日間プラン」のスケジュール例を紹介します。平日・週末を組み合わせて計画すれば、仕事を退職されたシニアの方でも無理なく受講できます。

- Day1(1日目):学科講習(基礎) – 9:00~18:00

一級・二級共通の一般科目(航行の心得や交通ルール、基本的な操船理論など)を中心に講義。海図の読み方や法規の基礎も学びます。初日はボート初心者向けに専門用語の解説なども丁寧に行われるので安心です。 - Day2(2日目):学科講習(応用) – 9:00~18:00

一級固有の上級科目を含めた学科講習。航海計画の立て方や外洋航行の知識(潮流・気象・コンパス方位計算など)を学びます。二級内容の復習テストや要点整理もこの日に行い、理解度をチェック。 - Day3(3日目):学科講習(模擬試験) – 9:00~17:00 / 修了学科試験 – 17:00~18:00

午前中までに全課程の学科講習が修了し、法定24時間の講習時間を満たします。午後は模擬試験や重要ポイントの総まとめを実施。終了後、そのまま教習所内で学科の修了試験(筆記)を受験します。模擬問題集からの出題が中心で、講習を受けていれば難しくありません。合格発表は当日中に行われ、合格者には実技教習の日程案内が渡されます。 - Day4(4日目):実技講習・修了実技試験 – 9:00~16:00

教習所の桟橋やマリーナで実技教習を実施。教官同乗のもと教習艇で離岸・着岸や旋回、救助法などを一通り練習します。その後、同じボートで修了実技試験を行います。試験は減点法ですが、教習の直後に実施されるため教官の指示通り落ち着いて操船すれば合格は難しくありません。結果発表と今後の免許申請手続きの説明を受け、全行程が修了します。

→ 4日間で全日程クリア! 修了証明書を取得できます。この証明書を持って運輸局で申請すれば免許証が交付されます(申請方法は後述)。なお、教習所やコースによっては学科講習を2日間に圧縮+実技1日+試験1日といった3日間集中コースや、逆に週末のみ受講で2週に分けるプラン等もあります。日程に制約がある場合は各教習所に相談してみましょう。

5. 学科対策:出題構成・短時間攻略テク

学科試験は一級の場合、科目数も多く範囲が広いですが、出題傾向を押さえ効率よく勉強すれば短期間でも十分攻略可能です。学科試験は四肢択一式(4つの選択肢から正解を選ぶマークシート形式)で行われ、問題は国土交通省が定める教本『小型船舶の航行の安全に関する教則』の範囲から出題されます。一級小型船舶では計64問出題され、各科目ごとに50%以上、全体で65%以上正答すれば合格です。科目と配点の内訳は以下の通りです。

- 一般科目(一級・二級共通)

- 小型船舶操縦者の心得および遵守事項:12問(6問以上正解で合格)

- 交通の方法(航路標識や航行ルール):14問(一級・二級とも7問以上正解)

- 運航:24問(一級・二級とも12問以上正解) - 航海計画、気象海象、機関や電気設備の基礎知識など。

- 上級科目(一級のみ追加)

- 上級運航 I:8問(4問以上正解) - 遠洋航海に必要な知識(海図の読図・高度な航法計算など)。

- 上級運航 II:6問(3問以上正解) - 法規応用(国際航海の規則や船舶設備に関する高度知識など)。

一級は合計64問(二級は上級科目を除く50問)となります。各科目ごとに一定の正答数が必要ですが、満遍なく対策しておけば合格基準はクリアできる設定です。また、一級学科合格者の統計を見ると合格率は約92%に達しており、きちんと準備すれば大半の方が一発合格していることがわかります。

短時間で攻略するコツとしては、まず教習で配布されるテキストや問題集を繰り返し復習しましょう。出題範囲が公示されているため、頻出分野を重点的に学習すると効率的です。例えば航路標識や灯火のルール、優先航行船の判断といった「交通の方法」は配点も高く重要です。ここは図解を用いて暗記すると良いでしょう。また海図問題など初学者には難しく感じる分野も、教習所講師からコツを習えば短時間で習得できます。過去問演習も有効で、JMRA(試験機関)からは学科試験の過去問題集が公開・販売されています。最新の出題傾向を押さえるためにも、直近の問題に目を通しておくと安心です。

さらに、模擬試験への挑戦もおすすめです。教習所によっては独自の模擬試験問題を用意しており、本番形式で練習できます。短期間で詰め込む際は、苦手科目の克服より得意科目で点数を稼ぐ戦略も有効です。それでも不安な場合、ヤマハなど一部スクールではオンライン講習(スマホ学習)も提供されていますので、自宅で隙間時間に予習・復習するのも良いでしょう。要は要点を絞った学習と問題演習の反復で、短期間でも学科試験はクリアできます。

6. 実技対策:操船・ロープワーク・減点ポイント

実技試験では、実際にボートを操縦して安全に取り扱えるかが問われます。一級・二級とも実技科目は共通で、試験艇に乗り込み以下のような一連の操船を行います(湖川小出力限定2級など一部免許では簡略化あり)。主な試験項目とポイントは次の通りです。

- 発航前点検:乗船後すぐにエンジンルームや燃料、航行灯などの確認を行います。チェックリストに沿って確実に点検し、異常がないことを試験官に報告します(忘れがちなラダーやビルジの確認も丁寧に)。ライフジャケット着用、エンジン停止索(キルスイッチ)の装着もこの時点で必須です。

- 離岸・発進:舫ロープを解いてゆっくり桟橋から離岸します。周囲の安全確認(360度の目視確認)を行い、適切なタイミングでエンジンを前進に入れ発進。出港制限速度や航路ルールを守る姿勢も評価対象です。発進直後の急加速は減点となるため、徐行で安全に進行しましょう。

- 直進・旋回操作:一定速度で直進航行し、指定されたタイミングで旋回(右転・左転)を行います。旋回時は舵角・エンジン操作にメリハリをつけつつ、遠心力で乗員がバランスを崩さないよう配慮します。試験官は舵さばきのスムーズさや、旋回後に正確な針路に戻せるかを見ています。舵を切る際に減速を怠ると大きく膨らむため、減速→旋回→復航の一連動作を滑らかに行うと良いでしょう。

- 高速蛇行(S字操縦):直線航走中に指定された合図で左右にS字状の蛇行運転をします(※一級・二級通常科目。一部限定免許では科目除外)。この科目では俊敏なハンドル操作とバランス維持がポイントです。急ハンドル時もスロットルワークで船体の傾きを制御し、他船や障害物に十分注意します。安全な速度で行い、大きく蛇行しすぎて航路を外れないようにしましょう。

- 人命救助(落水者救助):水上に浮かべた浮遊物(ダミー人形やブイ)を人が落水した想定で発見し、迅速に救助します。試験では落水地点を見失わないようマークしつつ、適切な手順で接近できるかが評価されます。減速して落水者の風上1~2mに停止し、エンジン停止後、ロープやフックを使って引き上げます。エンジンを切らずに救助操作をすると即失格になるため要注意です。また、「大丈夫ですか!」などと声をかける救助時の基本動作も行いましょう。

- 停泊措置(着岸・アンカリング):桟橋への着岸操作では、風向や潮流を考慮したアプローチが求められます。減速して桟橋に平行に近づき、適切なタイミングでエンジンをバックに入れて船を停止させます。船体をぶつけずに静止できれば理想です。着岸後は素早くロープワーク(係留索のクリート結び等)を行い、安全に係留します。アンカリング(投錨)が課される場合は、潮上に船首を向けてから錨を投入し、適切な長さのロープを繰り出して固定します。

以上の科目をおおむね10~15分程度で連続して実施します。試験官は減点方式でチェックリストに沿って評価し、明らかな危険行為や重大ミスがなければ合格点に達する仕組みです。

短期集中で実技に臨むコツは、講習中に体で覚えることです。特にロープワーク(もやい結び、クリートへの留め方等)は繰り返し練習し、手順を自動化しましょう。実技講習では積極的に操船の機会をもらい、苦手な離着岸を重点的に練習すると安心です。講師から指摘された改善点はメモしておき、イメージトレーニングを行うのも効果的です。

また、減点対象となりやすいポイントも押さえておきましょう。例えば「発進前の後方確認不足」「急ハンドル・急加速」「救助時のエンジン停止忘れ」「係留時のロープの結び方不適切」などはよくある減点例です。試験では安全最優先の基本動作を忠実に行うことが大切です。多少動作に手間取っても減点にはなりませんので、落ち着いて確実に操作してください。なお、2025年現在、すべての乗船者にライフジャケット着用が義務付けられており(違反は処分対象)、着用忘れは重大減点となります。こうした遵守事項にも留意して、「安全第一」の姿勢を示すことが合格への近道です。

7. 合格率と難易度のリアル(統計データ/教習所別差)

一級小型船舶操縦士試験の難易度はそれほど高くなく、しっかり準備すれば高確率で合格できます。公式データによれば、直近の学科試験合格率は約92.2%、実技試験合格率は99.5%にも達しています。これは受験者全体の統計ですが、大半の方が講習等で十分に対策をして臨んでいることを反映した数字です。一級は二級や水上オートバイ(特殊)に比べると若干合格率が低めですが、それでも合格率90%前後を維持しており「難関資格」というほどではありません。

特に教習所経由で受験した場合の合格率は非常に高く、大手スクールでは概ね90~95%が一発合格しています。例えばヤマハボート免許教室では国家試験合格率が約90%以上と公表されており、独自教材でカリキュラム通り学習すればほとんどの受講者が合格しています。また、マリンライセンスロイヤルの発表によれば、2018~2019年の一級免許試験合格率はおよそ91%だったとのことです。二級・特殊小型では95%前後とさらに高く、一級も若干低いとはいえ十分高水準の合格率だといえます。

こうした数字からも、一級小型船舶免許は適切な講習や対策を経れば合格しやすい資格と言えます。ただし、独学で準備する場合は注意が必要です。とくに学科では初めて学ぶ海事法規や専門用語に戸惑い、無勉強で臨むと不合格になる可能性があります。実技も、経験なしで挑むと基本操作で減点を重ねてしまうことが考えられます。そのため、教習所の活用や十分な自己学習が合格への近道です。

教習所別の合格率に極端な差はありませんが、一部に「教習の質」の違いはあります。例えばベテラン教官が多いスクールでは、初学者でも理解しやすい指導で安心して試験に挑めるでしょう。合格率だけでなく、講習の評判やサポート体制もスクール選びのポイントです。ヤマハやロイヤルといった大手は全国展開で実績も豊富なため、迷ったらそうした信頼性の高い教習所を選ぶと良いでしょう。

最後に難易度に関する体感ですが、受験者の多くは「思ったより易しかった」「真面目に勉強すれば問題なかった」と感じています。一級特有の上級科目も、教習で丁寧に解説してもらえるので構える必要はありません。統計データと実際の受験者の声、両方を踏まえると、一級小型船舶操縦士免許はきちんと準備すれば高齢の方でも十分合格可能な資格です。

8. 費用早見表+コストを抑える裏ワザ

一級小型船舶操縦士免許の取得にかかる費用は、選択するルートや講習機関によって変動します。以下に主な費用項目と相場をまとめました。

- 教習所コースの場合(国家試験免除):【費用目安:13万~15万円台】

- 内訳:学科・実技講習料、教科書代、修了試験料、身体検査料、免許申請代行料(含む場合)など

- 備考:料金は教習所により異なりますが、一般的に1級コースで13~15万円程度が多いようです。この中には試験対策教材費や実技教習のボート使用料も含まれます。短期集中コースや個別講習を付けると追加料金が発生する場合もあります。

- 直接受験(国家試験)の場合:【費用目安:8万~10万円台】

- 内訳:受験申請料、学科試験手数料、実技試験手数料、身体検査料、教材費(独学の場合は教本代程度)、免許発行手数料(登録免許税)など

- 備考:独学主体であれば費用を大きく抑えられ、1級で8~10万円台との試算があります。内訳の例として、国家試験手数料は学科・実技あわせ約3.5万円程度(1級の場合)、身体検査料が1千円前後、テキスト代数千円、合格後の免許交付に収入印紙2千円(登録免許税)といった費用が発生します。自主練習のためにプレジャーボートをチャーターしたり教習所の実技講習だけ受けたりすると、その分の費用が追加となります。

以上を見てもわかるように、教習所コースは手厚い分コスト高、直接受験は工夫すれば格安という傾向です。ただ、「できるだけ安く取得したい」と考える場合にもいくつか裏ワザ的な節約ポイントがあります。

- ① キャンペーン割引の活用:大手教習所では期間限定の割引キャンペーンを行うことがあります。例えば資料請求者限定クーポンや、夏季限定で〇円引きといった企画です。また女性限定割引やグループ申込割引を用意しているところもあります。申込み前に公式サイトをチェックしてみましょう。

- ② 複数免許の同時取得:もし将来的に水上オートバイ(特殊小型)免許も取得予定なら、二つ同時に申し込むセットコースを利用すると別々に取るより割安になる場合があります。教習日程を連続で組めるため時間短縮にもなります。

- ③ 進級コースの有効活用:すでに二級免許をお持ちの方は、一級への進級講習を利用すると時間も費用も節約できます。一級進級コースでは学科12時間の受講で済み、実技講習は不要です。費用も一般の1級コース受講より低めに設定されています。古い4級免許からのステップアップにも対応しているので、該当する方は進級プランを検討してください。

- ④ 公式テキストや無料資料の活用:独学受験の場合、市販の参考書を何冊も買い込むより、国土交通省や試験機関が公開する教則・過去問を活用すると安上がりです。『航行の安全に関する教則』は国土交通省HPからPDFで無料ダウンロードできますし、JMRAのウェブサイトでも受験案内やサンプル問題が公開されています。これらを印刷したりスマホで閲覧したりすれば書籍代を節約できます。

- ⑤ 受験スケジュールと交通費の最適化:地方在住で試験会場まで距離がある場合、旅費も考慮が必要です。試験日程をうまく組み合わせ、一度の遠征で学科・実技両方を受けられるよう調整しましょう。場合によっては近県の試験日に遠征するほうが早く取得できることもあります。受験申請は全国どこでも可能なので、旅行がてら試験を受けるのも一つの方法です。

このように工夫次第でコストは抑えられますが、ボート免許は取得後も維持費(更新講習料やボート保険料など)がかかります。無理に節約しすぎて不合格を繰り返すと逆に高くつく場合もあります。適切な投資と節約のバランスを考え、確実かつ経済的なプランを立てましょう。

9. 申し込み~免許証発行までの手続きチェックリスト

一級小型船舶免許の取得プロセスを漏れなく完了するため、ここでは申請から免許証交付までの流れをチェックリスト形式で整理します。以下の項目を順にクリアしていけば、手続きに迷うことはありません。

- ルートを決める – 教習所コースで取得するか、直接受験するかを決めます。教習所コースの場合は希望のスクールを選び、日程を確認しましょう。直接受験の場合はJMRA(日本海洋レジャー安全・振興協会)の試験日程を確認し受験計画を立てます。

- 講習・試験の申込み – 教習所コースでは各教習所の申込フォームや電話でコース予約を行います。直接受験の場合はJMRAへの受験申請が必要です。氏名・住所等を記入した申請書や写真、受験料の支払い証明を提出します。インターネット申請に対応している場合もあります。

- 必要書類の準備 – 講習・試験当日までに以下の書類等を用意します。

- 顔写真(パスポートサイズ:縦45mm×横35mm)1枚 – 申請書に貼付。6ヶ月以内に撮影、正面無帽・無背景。

- 本籍地記載の住民票(個人番号の記載なし) – 原則、免許申請用に1通必要です。教習所コースでは事前に提出するか、修了後の免許申請時に使用します。外国籍の方は国籍等が記載された住民票またはそれに代わる証明書。

- その他:教習所によっては先に身体検査証明書(医師の診断書)提出を求められることがあります。ただし国家試験当日にJMRAが身体検査を実施するため、通常は不要です。心配な既往症がある場合は事前に相談しておきましょう。

- 受講・受験料の支払い – 教習所の場合、講習初日までに受講料を指定口座へ振込または当日支払いします(分割可否は要確認)。直接受験の場合、願書提出時に収入証紙等で試験手数料を納付します。身体検査料も当日会場で現金払いまたは振込です。支払い漏れがないよう案内に従って処理してください。

- 講習の受講/試験の受験 – いよいよ当日です。教習所コースでは規定の講習を全て受講し、修了試験(学科・実技)に臨みます。直接受験では指定日時・会場で身体検査→学科試験→実技試験の順に受験します。受験票や本人確認書類(運転免許証など)も忘れずに持参しましょう。

- 結果発表の確認 – 教習所修了試験の結果はその場でまたは後日通知されます。国家試験の場合、学科は即日発表・実技は当日か翌日発表となることが多いです(JMRA公式サイトにも合格者受験番号が掲示されます)。合格したら次のステップへ、不合格の場合は再チャレンジの準備を始めます(不合格科目だけ再受験可能)。

- 免許申請の準備 – 学科・実技すべて合格したら、操縦免許証の交付申請を行います。合格から1年以内に手続きする必要があります。申請に必要な書類は以下の通り:

- 小型船舶操縦免許申請書 – 運輸局の窓口で入手またはWebからダウンロード。写真を貼付して記入。

- 小型船舶操縦士国家試験の合格証明書 – JMRAが発行した合格通知書。教習所コースの場合は教習修了証明書を添付しJMRAから合格証明を取得します。

- 上記住民票(提出していなければ) – 既に他の免許で提出済みの場合は不要。

- 手数料(登録免許税)として収入印紙 – 一級は2,000円分(二級1,800円、特殊1,500円)。免許申請書に貼付します。

- 既に他の小型船舶免許を持っている場合、その免許証(海技免状) – 新しい免許証と引換えに返納します。紛失している場合は「滅失届」の提出が必要。

- 運輸局での免許申請 – 上記書類を揃え、住所地を管轄する運輸局の窓口に提出します。即日交付を行っている運輸支局もありますので、窓口で申請すればその日のうちに新しい操縦免許証が受け取れることもあります。即日交付がない場合は、後日郵送か窓口受取となります。免許申請は代理人や海事代理士に依頼することも可能ですが、手数料節約のため自身で行う方が多いです。

- 免許証の受領 – 小型船舶操縦免許証(写真入りのカード)が交付されます。ここに一級小型船舶操縦士の資格が明記されていれば晴れて免許取得完了です。免許証は大切に保管し、乗船時には必ず携帯しましょう(車の運転免許証と同様に携行義務があります)。

以上が取得までの一連のチェックリストです。漏れがないよう一つずつ確認し、スムーズな手続きに役立ててください。

10. 取得後に必要な更新・保険・航行計画書の基礎

晴れて一級小型船舶免許を取得した後も、定期的な手続きや備えが必要です。ここでは、免許取得後に押さえておきたいポイントを解説します。

- 免許証の更新(有効期間と講習):小型船舶操縦免許証には5年間の有効期限があり、更新手続きを行うことで効力を維持できます。有効期限の1年前から更新可能で、期限が切れるとその免許では操船できなくなります。更新時には更新講習(約2時間の講習と身体検査)を受講しなければなりません。更新講習は全国の登録講習機関(JEISなど)で随時開催されており、講習を修了し身体検査基準に適合すれば、新たな免許証が交付されます。費用は講習料・身体検査料・登録免許税あわせて1万円前後です。なお、更新忘れで有効期限が切れた場合でも、一定期間内であれば失効再交付講習を受けることで免許を復活できます。更新を忘れないよう、免許証の有効期限は常に確認しておきましょう。

- ボート保険への加入:プレジャーボートを安全に楽しむために、任意の船舶保険(プレジャーボート保険)への加入が強く推奨されます。海上では予期せぬ事故やトラブルも起こり得ます。万一の他船との衝突事故や乗船者の怪我に備えて、賠償責任保険や搭乗者傷害保険に入っておけば安心です。「プレジャーボート保険に加入しましょう」と日本マリン事業協会も呼びかけています。自家用車の自動車保険に相当するものと考えてください。免許取得者を対象に、手頃な掛け金で加入できる団体保険(ボート免許教会の保険など)もあります。特にボート購入予定の方は忘れずに検討しましょう。

- 航行計画書の作成・提出:免許取得後は、自ら船長として航海計画を立てる機会が増えます。航行計画書とは、出航前に航海の予定をまとめた書面で、行程・寄港地・乗船者・連絡先などを記載します。プレジャーボートの場合、提出が法的に義務付けられるケースは多くありませんが、安全管理上とても重要です。遠方へのクルージングや外洋航海を行う際は、海上保安庁への届出を検討しましょう。第五管区海上保安本部も「無理のない航海計画を立てましょう」と注意喚起しています。天候・海象情報を事前に集め、余裕のあるプランを組むことが大切です。航行区域が広がる一級免許保持者こそ、計画的な航海と非常時への備えが求められます。家族やマリーナに航行予定を共有しておくだけでも救助・捜索がスムーズになりますので、必ず出航前に計画を周知してください。

- その他の基礎知識:免許取得後は遵守事項の徹底も忘れずに。飲酒操船の禁止や定員厳守、ライフジャケット着用義務など、小型船舶の船長として守るべきルールがあります。違反すると行政処分や免許停止になる場合もあります。また、ボートを購入した場合は船舶検査(船検)や船籍登録といった手続きも必要です。操船技術向上のための講習(アドバンス講習や実技練習会)に参加するのも良いでしょう。免許はゴールではなくスタートです。定期的なスキルアップと安全意識の向上を図り、楽しくマリンライフを送りましょう。

11. よくある質問(FAQ)

最後に、一級小型船舶免許の取得に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめます。同じ疑問をお持ちの方は参考にしてください。

- Q1: 教習所の講習日を都合で欠席した場合、振替はできますか?

A: はい、多くの教習所では講習日の振替受講が可能です。やむを得ない事情で欠席する場合、事前に教習所へ連絡すれば次回コースに振替えてもらえます。教習日程は全国で頻繁に開催されているため、早めに相談すれば柔軟に対応してもらえるでしょう。ただし無断欠席は対応が難しいため、必ず事前連絡を心掛けてください。振替手数料が発生する場合もありますが、基本的には1回程度の振替は無料で対応する教習所が多いです。 - Q2: 実技講習や試験当日が荒天(強風・雷雨など)の場合、どうなりますか?

A: 悪天候の場合は日程が順延されます。ボートの実技は安全が最優先であり、台風や海上警報が出るような状況では講習・試験とも中止となります。教習所コースなら別日の振替講習・再試験日が設定されますし、国家試験の場合も協会から代替日程の案内があります。受験者の皆さんに不利益が出ないよう配慮されますのでご安心ください(追加の受験料は不要です)。天候判断は主催者側が行いますが、不安な場合は当日の朝に教習所や試験機関に問い合わせて確認しましょう。 - Q3: まず二級免許を取ってからでないと一級は受けられないのでしょうか?

A: いいえ、一級小型船舶操縦士免許は最初から直接取得可能です。年齢要件(18歳以上)さえ満たせば、二級を飛ばして一級に挑戦できます。実際、多くの方が最初から一級にチャレンジしています。一級試験には二級範囲も含まれますが、教習所では初学者でも一級内容をイチから教えてくれるので問題ありません。ただし16~17歳の方は一級を受けられないため、その場合はまず二級(16歳以上で受験可、5トン限定)を取得し、18歳到達後に一級へ進級する形になります。 - Q4: 国家試験で不合格になった場合、どのように再受験できますか?

A: 小型船舶操縦士国家試験では、不合格科目のみ部分的に再受験することが可能です。例えば学科は合格したが実技だけ不合格だった場合、次回は学科試験が免除され実技試験のみ受験できます(逆のパターンも同様)。この科目合格の有効期限は2年間で、その間であれば合格済み科目を保持したまま不足分のみ再挑戦できます。教習所コースの場合、修了試験に落ちても補講を受けて再試験に臨むことができます。再受験料は都度必要ですが、一から全科目をやり直す必要はないので安心です。落ち着いて弱点を補強すれば、次回の合格率は格段に上がるでしょう。 - Q5: すでに二級小型船舶免許を持っていますが、一級を取るにはどうすれば良いですか?

A: 二級免許保持者向けには、一級への進級講習というショートコースがあります。これは学科教習12時間を受け、修了審査(筆記試験)に合格すれば一級免許が取得できる制度です。実技講習・試験は免除されますので、身体検査と学科対策だけでOKです。進級講習は教習所で随時開催されており、費用も通常の一級コースより安く設定されています(二級取得から年月が経っていても受講可能です)。直接一級の国家試験を受けることもできますが、実技免除になる進級コースの方が負担が少ないでしょう。なお、旧制度の4級免許所持者も同様に一級への進級が可能です。

※この他、「試験は英語で受けられる?(→可能。JMRAに要問合せ)」「船を持っていなくても大丈夫?(→大丈夫。講習・試験艇が用意されます)」などの質問もありますが、基本的に誰でも挑戦しやすい国家資格です。不明点は国土交通省海事局のQ&Aページや教習所のFAQも参考にしてください。

12. まとめ&CTA(公式試験日程リンク・資料請求)

一級小型船舶操縦士免許を最短で取得するロードマップを駆け足で紹介しました。ポイントを振り返ると、「教習所コースを利用すれば最短4日で取得可能」「学科・実技とも対策すれば90%以上の高確率で合格」「取得後も更新や保険加入などフォローが必要」といった点が挙げられます。セカンドライフにおいて念願のマリンライフを始めるなら、この免許を早めに取っておく意義は大きいでしょう。短期集中で取得すれば、次のシーズンには自分の船で釣りやクルージングを楽しむ夢も叶います。

ぜひ一歩踏み出して、ボート免許1級取得に挑戦してみてください。本記事で述べたように、公式の試験日程は(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会(JMRA)のサイトで確認できます。受験スケジュールを把握したら、早めに計画を立てることをおすすめします。また、各種教習所では無料の資料請求や説明会も行っています。ヤマハボート免許教室やマリンライセンスロイヤルなどの大手スクールでは全国対応でパンフレットを提供しています。下記公式リンクから資料請求や講習日程の確認ができますので、ぜひご活用ください。

ボートのある人生は、きっと新たな喜びと充実感をもたらしてくれるはずです。安全第一で準備を整え、素敵なマリンライフのスタートを切りましょう!🚤🌊

小型船舶免許1級学習クイズ

小型船舶免許1級学習クイズ 小型船舶免許1級学習クイズ スコア: 0 / 0 次の問題へ クイズ終了! 最終スコア: 0 / 0 もう一度挑戦する

参考文献

- 国土交通省 海事局:「小型船舶操縦免許の制度」および「免許の取り方」【URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000007.html】 – ボート免許区分や取得方法(二つのコース)、年齢要件等について解説した公式ページ。

- 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会(JMRA):「小型船舶免許試験・更新講習機関 公式サイト」【URL:https://www.jmra.or.jp/】 – 国家試験の実施団体による公式情報。試験内容や身体検査基準、試験日程・合格発表、合格後の手続き案内を掲載。

- ヤマハ発動機株式会社:「船舶免許の取り方」「よくある質問(ボート免許)」【URL:https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/】 – 大手教習所であるヤマハの公式サイト。免許の種類・取得条件、スクール受講者の合格率、受講コース案内などを掲載。

- マリンライセンスロイヤル:「1級船舶免許を取得|国家試験免除コース案内」および公式ブログ【URL:https://www.marine-license.com/】 – 国土交通省登録教習所の一つ。最短取得日数(4日間)や講習時間、合格率データ(2018–2019年)等を公開。

- 日本海洋資格センター(JML):「小型船舶免許 Q&A・基礎知識」【URL:https://jml-gr.jp/about-small】 – 船舶教習所の案内サイト。免許区分や合格率統計、費用相場など一次情報をもとにまとめたページ。

- 兵庫尼崎ツナグ海事代理士事務所:「小型船舶操縦士免許」解説ページ【URL:https://marine.tsunagu-office.net/2020/10/12/smallvesseloperatorlicense/】 – 海事代理士による専門解説。免許制度の詳細、試験科目の内訳、更新手続き費用などについて法令に基づき記載。

- 日本マリン事業協会(JBIA):「安全なマリンレジャーの心得」【URL:https://www.marine-jbia.or.jp/safety-environment/safety.html】 – プレジャーボート利用者向け安全ガイド。ライフジャケット着用励行や保険加入推奨など、安全航行のための事項を提示。

- 国土交通省 神戸運輸監理部:「操縦免許証の有効期間の更新」【URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/bunne/kaiji/menkyo_koshin.htm】 – 小型船舶操縦免許証の有効期間(5年)と更新制度についての公式説明。更新講習の概要や失効時の対応などを掲載。

会社員をやめて始める「日本の自給自足」完全ガイド

会社勤めから離れ、日本で自給自足の暮らしを目指す人に向けた実践ガイドです。生活費の考え方から法的手続き、土地やインフラ整備、農作物の年間計画、収支管理、安全対策まで幅広く網羅し、初心者でも一歩ずつ進められるよう解説します。日本の制度や地域差に沿った最新情報に基づき、現実的で役立つノウハウをまとめました。 1. 自給自足のリアル:生活像・収入像・時間配分 自給自足生活では、現金収入は必要最低限に抑え、食料やエネルギーを自給することで生活費を減らす暮らしになります。生活費の内訳を見直し、住居費や食費、光熱費な ...

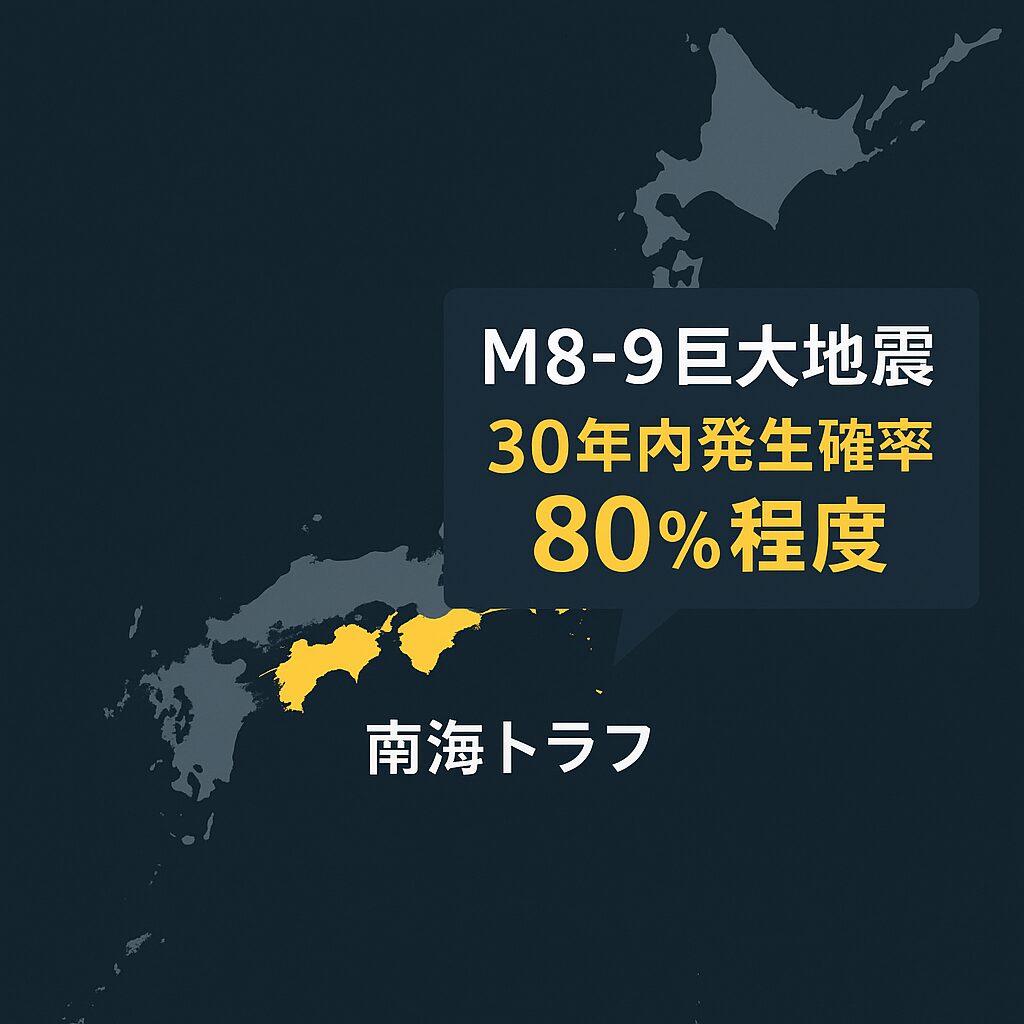

南海トラフ地震「80%発生確率」の真相と地震保険料率の歪み – 時間予測モデルが生んだ数字の独り歩き

南海トラフ地震だけが時間予測モデル採用、その物理的根拠と批判 政府の地震調査研究推進本部(地震本部)によれば、南海トラフ沿いで今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの巨大地震が発生する確率は「80%程度」に達した(2025年1月時点)。しかし、この「南海トラフ地震発生確率80%」という数字には重大な疑問が投げかけられている。実は、南海トラフ地震だけが他の地震とは異なる「時間予測モデル」という特別な計算式で確率評価されており、これが数値を大幅に押し上げているのだ。 時間予測モデルとは、前回の大地震から次 ...

2025年7月5日“終末予言”を徹底検証:デマの真相と本当に備えるべき災害リスク

📰 噂の現状と社会への影響 「2025年7月5日に日本で巨大災害が起こる」という終末予言がSNS上で拡散し、多くの人々に不安を与えています。実際にこの噂の影響で、香港や台湾などでは日本旅行のキャンセルが相次ぎ、航空会社が日本行き定期便の減便を決める事態にまで発展しました。香港の旅行会社では、「今年3~4月の日本ツアー問い合わせが前年より70~80%減」と報告され、予約低迷から徳島行き・仙台行きの定期便が週3往復→2往復に削減されました。日本各地の観光業界にも少なからず打撃が及んでおり、宮城県知事が「科学的 ...

無人島サバイバルに適したプロ推奨ギア3選(ナイフ・鍋・火起こし)

無人島サバイバルに必携のフルタングナイフ・ステンレス鍋・ファイヤースターター 無人島でのサバイバル生活を乗り切るには、頑丈なフルタングナイフ・耐久性の高いステンレス製鍋・信頼できるフェロセリウムロッド(火打ち石)の3つが不可欠です。それぞれ専門家や経験者から高い評価を得ている具体的な製品を1~2種類ずつ紹介します。初心者~中級者でも扱いやすく、実際の購入に役立つ情報(スペックや価格帯、選定ポイント)も併せて解説します。 フルタングナイフ(生存用ナイフ) 無人島サバイバルにおいて最重要とも言えるナイフは、フ ...

サバイバル完全ガイド:災害対策と最新アウトドアギア2025

はじめに、日本は地震や台風など自然災害の多い国です。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、平時からの災害対策(災害対策)とサバイバル術の習得が家族やコミュニティの命を守ります。本記事はサバイバル完全ガイドとして、防災グッズの準備や非常食、アウトドアで役立つスキルから最新ギア動向(2025年版)まで、網羅的に実用知識をまとめました。いざという時に慌てず行動できるよう、ポイントを一緒に確認していきましょう。 そもそもサバイバルとは何か 「サバイバル」とは、生存が脅かされる非常事態下で生き残るための術(サバイ ...