現代においても核保有国同士の対立として世界の安全保障に影響を与えるインドとパキスタンの関係は、1947年の分離独立以来、幾度もの戦争と紛争を経てきました。特にカシミール地方を巡る対立は半世紀以上にわたり地域の不安定要因となっており、最近では2025年にカシミールで起きた襲撃事件を契機に両国関係がさらに悪化するなど、現在も進行中の課題です。本記事では、インドとパキスタンの分離独立から現代に至る主要な対立の歴史を時系列で整理し、その背景にある宗教的・地政学的要因、主要な戦争や条約、核開発競争、そして現代における影響について解説します。ビジネス層を含む一般読者の方々が、なぜこのテーマが今でも重要なのかを理解できるよう平易にまとめます。

インド・パキスタン関係の主要年表

- 1947年: イギリス領インドがインド(ヒンドゥー教徒多数)とパキスタン(イスラム教徒多数)に分離独立。独立時の暴動で約1500万人が難民となり、100万人以上が犠牲となったと推計されています。

- 1947~48年: カシミールの帰属を巡り第一次印パ戦争が勃発。1949年に国連の調停で停戦ライン(後の実効支配線)が設定され紛争がいったん停息cfr.org。

- 1965年: 再びカシミールで武力衝突が発生し第二次印パ戦争に発展。翌1966年のタシケント宣言で停戦合意。

- 1971年: 東パキスタンの独立(バングラデシュ独立戦争)に関連して第三次印パ戦争が勃発。インドが勝利しバングラデシュが独立。1972年のシムラ協定で和平と新たな停戦ライン確立。

- 1974年: インドが初の核実験を実施し(※コードネーム「笑うブッダ」)、印パ対立は核軍拡競争の段階へ移行。

- 1998年: インドとパキスタンが相次いで地下核実験を実施し、両国とも公式に核兵器保有国となる。

- 1999年: カルギル地方でパキスタン軍が実効支配線を越えて侵攻し、カルギル紛争(印パ第四次紛争)が発生。インド軍が撃退し停戦。

- 2003年: カシミール停戦ライン上で両軍が停戦に合意(2003年停戦合意)。以降も散発的な衝突は続くものの、比較的平穏な時期が続く。

- 2008年: ムンバイ同時多発テロ事件が発生。パキスタンに拠点を置く過激派組織によるもので、3日間の襲撃で少なくとも173人が死亡。両国関係は再び緊張。

- 2019年: 印側カシミールで起きた自爆テロ(Pulwama事件)でインド治安部隊40名が死亡し、インド空軍がパキスタン領内を空爆して報復。パキスタンも報復し、一時は両軍の空中戦にまで発展。さらに同年、インド政府が憲法改正によりジャム・カシミール州の特別自治権を撤廃し、地域の緊張が高まる。

- 2021年: 印パ両軍がカシミール停戦ラインでの停戦順守を改めて確認(2月)。

- 2025年: カシミールで観光客を標的とした襲撃事件が発生し、インド人観光客ら26名が死亡。インドは事件にパキスタン関与を疑い、インダス川水利条約の停止や国境閉鎖など強硬措置を発表。両国関係は近年で最悪の水準に陥る。

上記の年表に沿って、次章から各トピックを詳しく見ていきます。

分離独立と国家成立(1947年)

1947年8月、イギリス植民地だったインドは宗教多数派に基づきインドとパキスタンに分割独立しました。ヒンドゥー教徒が多数派の地域はインド連邦、イスラム教徒多数地域はパキスタンとして独立し、この分離独立を日本語で「印パ分離独立」と呼びます(※「インド・パキスタン分離独立」)。この際に生じた大規模な宗教間暴動と人口移動により、約1500万人もの人々が難民となり、推計で100万人以上が命を落とす未曾有の惨事となりました。独立直後の両国は互いに外交関係を樹立したものの、分離独立が残した領土問題が早くも両国関係を暗雲に包みます。

カシミール王国の帰属問題

分離独立時、約560もの藩王国(プリンシリー・ステート)が各自の帰属先をインドかパキスタンか選択することになっていました。しかし、北部のジャンムー・カシミール藩王国(以下カシミール)は、宗教的には住民多数がイスラム教徒である一方、君主はヒンドゥー教徒という特殊な事情がありました。藩王(マハラジャ)のハリ・シングは当初どちらにも属さない独立国家として存続することを模索しましたが、独立直後に発生したパキスタン側からの部族民兵の侵入に直面します。藩王はインド政府に軍事支援を求め、その見返りにカシミールのインドへの帰属(正式加盟)に合意しました。この加盟承認をめぐってパキスタンが反発し、第一次印パ戦争(第一次カシミール戦争)へと発展していきます。

第一次印パ戦争(1947~48年)

カシミール帰属を巡って1947年10月に勃発した印パ両国間の武力紛争が第一次印パ戦争です。インド軍は藩王の要請によりカシミールに進駐し、パキスタンもイスラム系民兵や軍部隊で応戦しました。激しい戦闘は1948年も続き、国際社会も介入する事態となります。国際連合は停戦を呼びかけ、1948年にはカシミール問題に関する国連安保理決議第47号が採択され、住民投票(※カシミールの帰属を決めるための住民投票)実施などが勧告されました。1949年1月、両国は一時停戦で合意し、同年の「カラチ協定」により停戦ライン(CFL)が画定されます。この停戦ラインは国連の停戦監視団の管理下に置かれ、事実上の両軍の境界線となりました。以後、このラインを挟んでカシミールはインド施政区域(ジャム・カシミール州※1)とパキスタン施政区域(アザド・カシミールおよびギルギット・バルチスタン)に分割され、問題は持ち越されたままとなります。

※1 補足: インドでは当時、ジャンムー・カシミール州として編成されていましたが、2019年に連邦直轄領に再編されています(詳細は後述)。第二次印パ戦争(1965年)

1965年、カシミールを巡る緊張が再燃し、インドとパキスタンは再び全面的な戦争状態に突入しました。両国は停戦ライン付近で散発的な小競り合いを繰り返していましたが、それが次第にエスカレートし、1965年8月頃から大規模な戦闘へ移行します。パキスタンは「ジブラルタル作戦」としてインド支配下のカシミールに武装ゲリラを浸透させ、インドはこれに対抗してパキスタン領内(パンジャーブ地方)に進攻しました。

9月には国連の仲介により停戦が成立し、その後両国首脳はソ連の仲介で和平交渉を行います。1966年1月に旧ソ連のタシケントで結ばれたタシケント宣言では、両軍の戦前の支配線への撤退と紛争解決の平和的手段の確認がなされました。この第二次印パ戦争では明確な勝敗こそありませんでしたが、カシミール問題が依然未解決であることと、両国間の不信が一層深まったことが浮き彫りとなりました。

第三次印パ戦争(1971年)

1971年に勃発した第三次印パ戦争は、発端こそカシミールではなく東パキスタン(現在のバングラデシュ)でしたが、結果的に南アジアの地政学を大きく変える戦争となりました。東パキスタンでは1971年初頭から独立を求める動き(バングラデシュ独立戦争)が激化し、パキスタン中央政府軍と独立勢力・民衆との間で内戦状態に陥っていました。インドは同じ東部ベンガル地方の人々への人道的支援や、パキスタンの東西両翼に挟まれた安全保障上の脅威を理由に、独立派を支援します。1971年12月、インド軍とパキスタン軍は東部戦線で衝突し、同時に西部でもカシミールやパンジャーブ方面で戦火が交えられました。

戦闘はインド有利に進み、わずか約2週間でパキスタン軍は降伏に追い込まれました。その結果、東パキスタンはバングラデシュ人民共和国として独立を果たし、パキスタンは国土の東半分を失う形となります。戦後、インドのインディラ・ガンディー首相とパキスタンのズルフィカール・アリ・ブットー大統領は和平交渉に臨み、1972年7月にシムラ協定(シュムレ協定)を締結しました。この協定により、1949年以来のカシミール停戦ラインは若干変更の上で実効支配線(Line of Control; LOC)と改称され、両国が最終的な解決まで実効支配線を尊重することが取り決められます。また今後、紛争の平和的解決は国連など第三者ではなく二国間交渉で行うことが確認されました。シムラ協定はその後の印パ関係の枠組みを定めた重要な二国間協定となっています。

カルギル紛争(1999年)

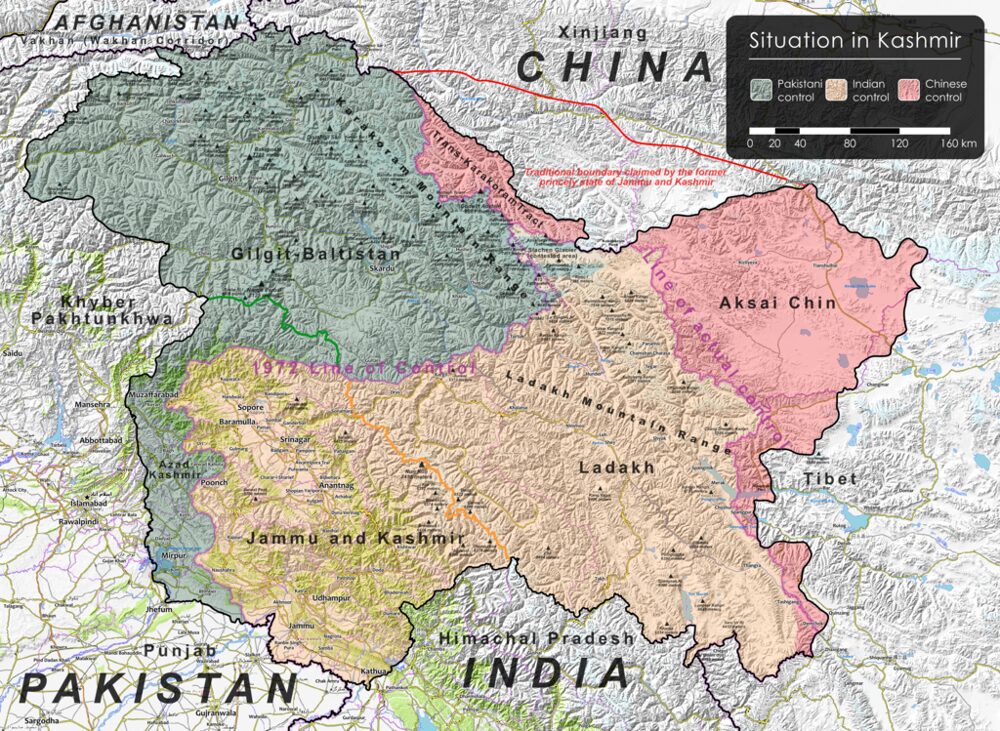

カルギル紛争の舞台となったカシミール地方の実効支配状況を示す地図。緑がパキスタン支配地域、橙色線が実効支配線(1972年設定)、薄紫がインド支配地域、ピンクが中国支配地域(アクサイチン)。この地域の帰属を巡って印パは現在も対立している。

1990年代末、再びカシミールで大規模な武力衝突が発生しました。1998年に両国が核実験を行い核保有国となった直後の1999年5月~7月のカルギル紛争です。パキスタン軍とイスラム武装勢力は寒冷なカシミール高地のカールギル(カルギル)地区の山岳地帯に越冬中のインド軍の隙をついて浸透し、実効支配線(停戦ライン)を越えてインド側高地を占拠しました。インド軍はただちに奪還作戦を開始し、激しい高地戦の末に同年7月までに侵入者を駆逐することに成功します。核戦力を持つ両国が直接戦火を交えたこの紛争は国際社会にも大きな衝撃を与え、当時米国大統領だったビル・クリントンは「世界で最も危険な場所」とカシミール情勢を評したと言われます。

カルギル紛争はインド側の勝利に終わりましたが、背後でパキスタン軍上層部(当時の軍司令官は後に大統領となるムシャラフ)が関与していたことが判明し、パキスタン国内でも軍の独走を批判する声が上がりました。一方のインドでは、核抑止力によってパキスタンの行動が大胆化した(核による「傘」の下でパキスタンが局地的侵攻に踏み切った)との分析もなされています。この紛争後、両国は2003年にカシミール地域での停戦の再確認を行い、以降は局地的な銃撃戦はあるものの大規模戦争は回避されてきています。

カシミール問題の背景

印パ対立の焦点となってきたカシミール問題とは、主にカシミール地方の帰属を巡る係争を指します。カシミール地方はもともと前述のように藩王国として独立していましたが、1947年に藩王がインドへの帰属を選択したことから両国の係争地となりました。以後、インドはジャンムー・カシミール(及び分離したラダック)を自国の領土・州と位置付け、パキスタンはそれを不法占拠地域と見なして「未完の分離独立」の問題だと主張しています。一方、パキスタンが実効支配する「アザド・カシミール」や「ギルギット・バルチスタン」についてインドは「パキスタン占領地」と見做しています。双方がカシミール全域の主権を主張する構図で、ここに居住する約1300万人(インド側1000万、パキスタン側300万)の民意は二の次にされ、帰属が宙に浮いた状態が現在まで続いています。

第二次大戦後の国際政治において、特定の地域を巡り二つの国家が全面的に領有権を争う典型例がこのカシミール問題です。特に印パ両国はいずれも核兵器を保有するだけでなく、それぞれ中国や米国・ロシアといった大国とも関係するため、カシミール情勢は局地問題に留まらず国際的な安全保障問題ともなっています。

歴史的に見ると、カシミールでは1947年以来少なくとも3度の大規模戦争(1947年、1965年、1999年)が起きており、さらに1980年代末からはインド支配下のカシミールでイスラム武装勢力による反政府闘争(武装蜂起)が続いています。特に1989年以降の武装闘争はパキスタンが背後で支援しているとインド側は非難し、インド治安部隊と武装勢力・地元住民との衝突による犠牲者が後を絶ちません。21世紀に入ってからもテロ事件が度々発生しており、2001年のインド国会議事堂襲撃事件、2008年のムンバイ同時テロ事件、2016年の印軍基地襲撃事件、2019年の自爆テロ事件(Pulwama)など枚挙に暇がありません。とりわけ2008年11月のムンバイ襲撃は166~173人もの死者を出す大惨事となり、インドの世論は強い対パキスタン不信に傾きました。

2019年にはインドの強硬なヒンドゥー民族主義政権(モディ政権)の下で、ジャンムー・カシミール州に与えられていた自治権が剥奪されるという大きな転換点が訪れました。インド政府は同州を連邦直轄領に格下げし、ヒンドゥー教徒系の中央政府直轄統治を強化しました。この措置にカシミールの多くのイスラム住民やパキスタン政府は猛反発し、以後もインド側カシミールでは抗議デモや武装勢力による襲撃が相次いでいます。カシミールは現在も世界で最も軍事化された地域の一つとされ、約50万人規模のインド軍・治安部隊が治安維持のため駐留しています。

主要な条約・協定

インドとパキスタンの対立の歴史の中で、紛争を緩和したり関係改善に寄与した条約や協定もいくつか存在します。その中でも特に重要なものを取り上げます。

- インダス川水利条約(1960年): インダス川流域の水資源配分を巡る条約です。インダス川および主要な支流の利用権をインド・パキスタンで分割する内容で、世界銀行の仲介により締結されました。この条約は締結後60年以上にわたり遵守され、度重なる印パ間の戦争や緊張状態の中でも機能し続けてきたため、「国際的にも最も成功した条約の一つ」と評価されています。しかし2020年代に入り状況が変化します。前述のとおり、2025年にインド政府がこの条約の履行停止を一方的に通告し、パキスタン側は強く反発しました。パキスタン政府は国際司法の場で争う構えを見せ、「水資源を断つ行為は宣戦布告に等しい」と警告する発言もなされています。気候変動による水不足や人口増加も絡み、インダス川の水問題は将来の両国関係の火種になる恐れが指摘されています。

- シムラ協定(1972年): 第三次印パ戦争後に結ばれた二国間和平協定です。正式名称は「インド・パキスタン間の関係正常化に関する協定」。この協定によってカシミールの停戦ラインが実効支配線(LOC)に変更され、両国はこの実効支配線を将来的な最終国境とみなさないまでも、相互に尊重することで合意しました。さらに今後の紛争解決は二国間協議で行うこと、領土保全と主権の尊重、友好関係の構築などが謳われています。シムラ協定はその後の両国間の公式立場の基礎となり、国際会議などでも双方が度々引用する枠組みとなっています。

- ラホール宣言(1999年): カルギル紛争直前の1999年2月に、当時のインド首相ヴァージペイとパキスタン首相ナワズ・シャリフがラホールで会談し発出した宣言です。核実験競争後の緊張緩和と平和的関係構築を目指し、核兵器の不先制使用や軍事衝突の回避、カシミール問題の平和解決努力などが約束されました。ラホール宣言は画期的な和平への意思表示でしたが、その直後にカルギル紛争が起きたため効果は限定的でした。

この他にもタシケント宣言(1966年)やカラチ協定(1949年)、近年では停戦協議(2003年、2021年)など、印パ間の合意は複数存在します。いずれも恒久的な和平には至っていないものの、緊張緩和や対話継続の土台として機能してきました。

核開発競争と安全保障

インドとパキスタンの対立において、1970年代以降は核兵器の存在が無視できない要素となりました。インドは1960年代から核開発を進め、1974年に初の核実験(暗号名:「微笑む仏陀」)を実施します。これにより南アジアに核軍拡競争の火種が生まれ、パキスタンも対抗して1970年代末から本格的に核兵器開発を開始しました。当初パキスタンは「イスラム世界初の核保有国」となることを目標に掲げ、秘密裏に計画を進めます。

1998年、インドが2度目の核実験(5月に一連の地下核実験)を実施すると、パキスタンも数週間後に対抗核実験を行いました。これにより両国は公式に核保有国となり、核戦力の配備を進めていきます。現在ではインド・パキスタンともに数十発から100発以上の核弾頭を保有していると推定され、核運搬手段として中距離弾道ミサイルなどを配備しています。

核兵器の存在は、印パ間の戦争が持つリスクを飛躍的に高めました。核抑止力により大規模戦争が抑えられている面もありますが、一方で一旦戦争になれば核使用に至る可能性も孕んでいます。1999年のカルギル紛争時には核戦争の危機も指摘され、国際社会は両国に自制を強く促しました。また、核テロの懸念もあります。パキスタンは過去に核拡散疑惑(AQカーン博士の密売ネットワーク)が浮上した経緯があり、過激派勢力が核物質や核技術にアクセスするリスクが懸念されています。

近年では、両国とも核ドクトリン(核戦略)の明確化を図り、ホットラインを開設するなど誤解や偶発的核戦争の防止策も講じています。しかし依然として南アジアは世界で最も核戦争の可能性が高い地域と言われることもあり、印パ間の安定的な抑止関係の構築が国際的な課題となっています。

現代の印パ関係(2020年代の動向)

21世紀に入り、インドとパキスタンの関係は基本的に停滞または悪化の傾向にあります。外交対話は断続的に試みられるものの、度重なるテロ事件や国境衝突で頓挫し、「対話なき冷たい和平」の状態が長期化しています。

特に2019年以降、両国関係は急速に悪化しました。2019年2月のPulwamaにおける自爆テロ事件を受け、インドがパキスタン領内で空爆を実施し(1971年以来初の越境空爆)、パキスタンも報復としてインド軍機を撃墜・パイロットを捕虜にする事態となりました。この軍事的対立は双方が早期に沈静化に努めたため大戦には至りませんでしたが、その後インドが強硬策としてカシミールの特別地位撤廃に踏み切ったため、パキスタンは猛反発して外交関係を格下げしました。以降、大使級外交は停止され、公式対話も途絶えたままとなっています。

2020年代に入ると、カシミール地域では武装勢力による襲撃事件が散発的に続き、2021年2月には両国軍が2003年停戦協定の順守を再確認して一時緊張緩和の兆しも見えました。しかし根本的な関係改善には至らず、2022~2023年には再び国境地帯で銃撃戦や越境攻撃が増加しました。そして2025年4月、印側カシミールの観光地パハルガムで武装勢力がインド人観光客らを襲撃し、25名以上が死亡する事件が発生します。インド政府はこの攻撃にパキスタン関与の疑いがあると非難し、報復措置として長年守ってきたインダス川水利条約の停止通告やビザ発給停止、国境検問所の閉鎖など前例のない強硬策を打ち出しました。パキスタン側も反発して自国領空をインド機に対して閉鎖し、第三国経由を含む貿易停止を宣言するなど対抗措置を取っています。両国関係は「戦争前夜」とも形容される深刻な状態に陥りました。

こうした政治・軍事的緊張の影響で、両国間の経済関係も冷え込んでいます。インドとパキスタンは隣国同士でありながら公式な貿易額は極めて少なく、2018年に約30億ドルあった二国間貿易額は2019年以降の関係悪化で半減し、2024年には約12億ドルにまで落ち込んでいます。本来は地理的近接性から数百億ドル規模の潜在的貿易余地があるとされますが、政治対立により経済交流も制限されています。2025年の対立激化により陸路貿易ルートや上空航路も遮断され、パキスタン経済(特にインドからの輸入に依存する医薬品など)への悪影響が懸念されています。ビジネス面でも、相互投資や人材交流は安全保障上の制約から停滞し、南アジア地域協力連合(SAARC)の枠組みも印パ対立で機能不全に陥っています。

一方で、希望がないわけではありません。民間レベルでは文化・スポーツ交流や人的交流を望む声も根強く、クリケットの試合や映画産業を通じた交流が細々と続いています。また、第三国経由の貿易は非公式に行われており、ドバイ経由の迂回貿易などで年数十億ドル規模の商品が取引されているとの報告もあります。水面下ではインド・パキスタン両情報機関高官が接触し、秘密協議で偶発的衝突の防止策を模索する動きも伝えられています。国際的にも米中露など大国が働きかけ、南アジアの安定に向けて仲介や支援を試みています。

結論:現代における印パ対立の重要性

インドとパキスタンの歴史的対立は、単なる二国間の過去の紛争に留まらず、現代の国際社会にも大きな影響を及ぼす重要課題です。その重要性を改めて整理します。

- 地域の安全保障と核戦争リスク: 両国が核兵器を保有しているため、衝突がエスカレートすれば核戦争に発展しかねません。南アジアのみならず地球規模の安全保障課題であり、国際社会が注視する理由です。

- テロリズムと過激主義の温床: カシミール問題を筆頭に両国の対立は過激派に利用され、テロの誘因となっています。テロ組織の台頭や拡散を防ぐには印パの安定化が不可欠です。

- 経済的ポテンシャルの喪失: 17億人を超える人口を抱えるインド・パキスタンが協調すれば巨大な経済的潜在力があります。しかし対立ゆえに貿易や協力が進まず、機会損失となっています。地域の繁栄やビジネスチャンス拡大のためにも関係改善が望まれます。

- 大国間競争への波及: インドとパキスタンの関係は米中露など大国の思惑とも絡みます。例えばパキスタンは中国と軍事的に接近し、一方インドは米国や日本と関係を強めています。印パの緊張は大国間のパワーバランスやインド太平洋戦略にも影響を与えています。

- 人道的・社会的影響: 両国の対立により、カシミールを中心に多くの市民が暴力の犠牲となってきました。また分断された家族や民族も存在します。恒常化した軍事費負担は本来必要な貧困対策やインフラ整備に回せたはずの資源を奪っています。

以上のように、インドとパキスタンの対立は歴史的には1947年の分離独立に端を発しながらも、その影響は現在も続いており、むしろ形を変えて深刻化している側面もあります。核兵器の影の下でのにらみ合いと断続的な衝突は、南アジアのみならず世界の平和と安定に関わる問題です。国際社会の仲介や両国指導者の英断によって対話が再開し、永続的な和平への道筋が見出されることが期待されています。歴史を正しく理解し教訓とすることが、未来の世代に平和な南アジアを手渡す第一歩となるでしょう。