はじめに:沈みゆく技術立国に歯止めをかけるには

1980年代、日本は世界を席巻する「技術立国」として知られていました。しかし21世紀に入り、研究開発の停滞や人材不足、国際競争力の低下といった課題に直面しています。かつて半導体や電子機器で覇権を握った日本企業は、デジタル革命の波に乗り遅れ、気づけば中国や韓国のみならず欧米にも後塵を拝する状況です。「日本の技術力は本当に衰退してしまったのか?」「再び世界をリードすることは可能なのか?」本記事では、政策立案者や技術系ビジネスパーソンに向けて、日本の技術立国復活に向けた現状と課題、そして戦略をデータに基づき網羅的に解説します。最新の公的統計や信頼できる調査結果を参照しながら、日本が直面する技術的チャレンジを検証し、復活への道筋を探ります。

停滞するR&D投資の現状:量は確保も質に課題

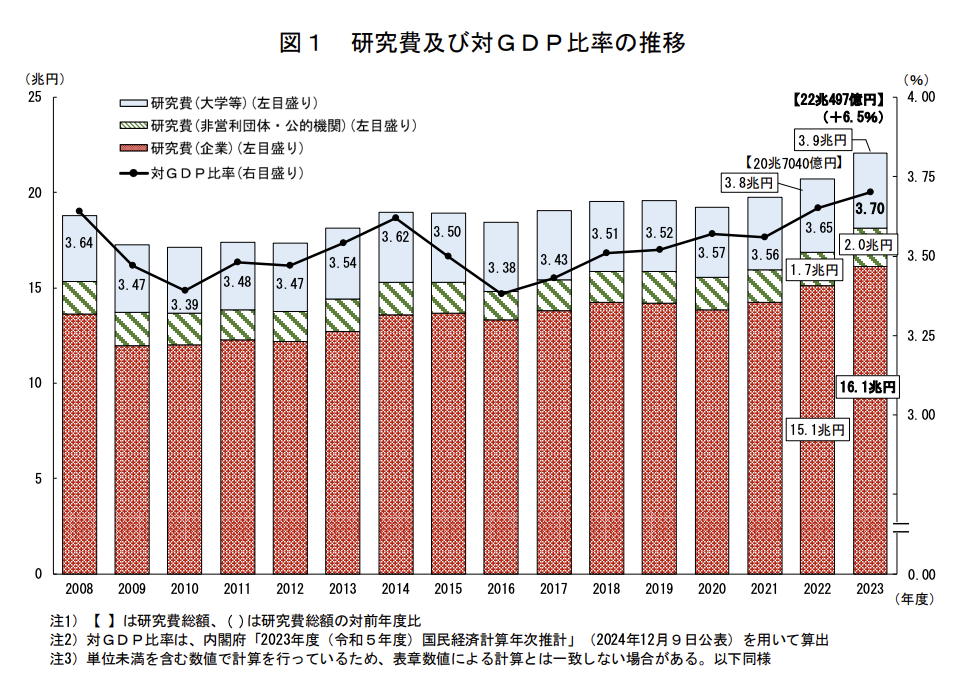

図1:日本の研究費(棒グラフ、兆円)および対GDP比率(折れ線)の推移(2008~2023年度)。2023年度の研究費は約22兆円(対GDP比3.70%)と過去最高を記録した。しかし対GDP比は横ばい傾向が長く続いた。

日本の研究開発(R&D)費は総額22兆497億円(2023年度)に達し、3年連続で過去最高を更新しました。GDPに対する比率も3.70%と記録的な水準にあります。これは主要国の中でも高い部類に入り、表面的には「量」は確保できているように見えます。しかし、その中身を精査するといくつかの問題点が浮かび上がります。

まず、研究費の伸び悩みです。日本の対GDP比はここ数年じわじわと上昇しているものの、2000年代以降の累積成長は他国に比べ極めて小幅です。実際、2000年から2022年にかけて日本の研究開発費は名目値で約1.2~1.3倍にとどまっていますが、米国は約3.4倍、韓国は8倍、そして中国に至っては実に30倍以上にも拡大しています。これは「失われた20年」の間に、他国が研究開発投資を加速する中で日本だけが足踏みしていたことを示しています。企業収益の低迷や長引くデフレも影響し、民間の研究投資が大胆に増やせなかった背景があります。

次に、研究開発費の配分構造にも課題があります。日本では研究費の約8割を企業が負担しており、その大半が自社内の開発に充てられています。これは応用研究や製品開発には直結しますが、大学や公的機関への資金流出が少ないため、基礎研究や新分野の探索に十分な資源が回っていない可能性があります。例えば、主要国では企業から大学への研究資金流出が日本より大きく、大学主導のイノベーション創出につながっています。日本でも政府が大学への支援は行っていますが(例えば国立大への運営交付金や競争的資金)、その規模はGDP比で見ると諸外国に見劣りします。実際、高等教育への公的支出はGDP比でOECD平均の半分程度に過ぎないとの指摘もあります。

こうした中、研究開発の質的な停滞も懸念されています。投入資金の割に目覚ましい成果が出ていないのではないか、という問題意識です。事実、科学技術論文の世界的な評価指標では日本の存在感低下が顕著です。文部科学省の分析によれば、論文被引用数の上位10%に入る「トップ論文数」の国別シェアで日本は主要7カ国中最下位に沈んでいます。かつて1990年代には米欧に次ぐ存在感があった日本の科学論文も、いまや中国やインドにも追い抜かれつつあります。この背景には、基礎研究費の乏しさや若手研究者のポスト不足など構造的問題が横たわっており、後述する人材の章で詳述します。

人材流出と人材育成の危機:研究者はなぜいなくなるのか

イノベーションの源泉は人材です。しかし日本の科学技術を支える人材の基盤は揺らいでいます。特に深刻なのが、博士号取得者など高度人材の減少と「頭脳流出」です。

博士課程離れと人材パイプラインの細り

高度な専門知識を持つ博士人材はイノベーションを牽引するエンジンですが、日本では博士課程への進学者・修了者が減少傾向にあります。主要国がインターネット時代の2000年以降に博士号取得者を大幅増加させたのに対し、日本だけが減り続けているのです。最新データでは、人口100万人あたりの博士号取得者数は日本が123人と主要国で突出して少なく、英国340人、ドイツ338人、韓国317人、米国285人と比べても大きな開きがあります。2006年をピークに日本の博士号取得者数は減り続けており、足元ではようやく下げ止まったとはいえ依然低水準です。博士課程に進む学生が減る要因として、博士号取得後のキャリア不安や待遇面の不安が指摘されます。「博士になっても報われない」という社会の風潮が優秀な学生を尻込みさせている現状は、将来の研究力低下に直結します。

内向き志向と頭脳流出の二重苦

日本の研究環境の閉鎖性も問題です。海外への人材流出と海外からの人材流入不足が同時に起きており、国際的な頭脳循環から取り残されつつあります。統計によれば、2000年代に博士課程を修了した日本人のうち、卒業直後に海外で就職した者はわずか2%程度にすぎません。多くの若手研究者が日本にとどまる一方で、海外で研鑽を積む機会を十分に得ていないとも言えます。野依良治氏(ノーベル賞受賞者)は日本の若手研究者の内向き志向を「ガラパゴス化」と表現し、もっと積極的に海外で武者修行させるべきだと指摘しています。国際共同研究や留学の経験が乏しいままでは、発想やネットワークが国内に閉じてしまいがちです。

一方で、中堅・シニアクラスの研究者については「静かな頭脳流出」が進んでいるとの見方もあります。日本国内でポストや研究費に恵まれない優秀な人材が、欧米の大学や企業にポジションを求めて移籍するケースが近年増えています。公式な統計で正確に把握することは難しいものの、AI分野など新興領域では「気付けば日本人のトップ研究者はみな海外の研究機関にいる」といった事態もしばしばです。また企業でも、報酬や研究裁量を求めて外資系企業に転職する技術者が少なくありません。優秀な人材が国外へ流出する一方、海外から日本への高度人材流入は極めて少ないのが現状です。例えば米国では年間5万人超の博士を輩出し、その3割以上は外国人が占めます。優秀な留学生や研究者が米国に集い、そのまま現地企業や大学で活躍するという頭脳循環の仕組みができています。対照的に日本の大学院には留学生や外国人研究者が十分に集まっておらず、国内人材の減少を海外から補うことができていません。言語の壁や受け入れ制度のハードル、そして研究環境・待遇面での見劣りが、海外人材にとって日本を魅力的な選択肢にできていない要因です。

さらに日本全体の英語力の低さも国際競争上のハンデとなっています。調査によれば日本の英語スキルは世界で92位と下位に沈んでおり、グローバルな学術・ビジネスコミュニケーションで後れを取っています。このように、人材面では「育てる」「惹きつける」「国際化する」の全てに課題が山積している状況です。

グローバル競争力の低下:存在感を失う日本のテクノロジー

技術立国復活を語る上で避けて通れないのが、グローバル競争力の低下です。日本の産業・技術の国際的位置づけが相対的に低下していることは、各種指標に表れています。

まず、包括的な国力指標である世界競争力ランキングでの低迷があります。スイスIMDによる2023年の世界競争力年鑑では、日本は調査対象63か国中35位から38位に後退し、長期的な低落傾向が続いています。かつて上位常連だった日本が、いまや中位グループの後方に沈んでいるのは衝撃的です。またデジタル分野に限った競争力でも日本は苦戦しています。IMDの世界デジタル競争力ランキング2024で日本は31位にとどまり、シンガポール(1位)、韓国(6位)、台湾(9位)、中国(14位)といったアジアの競合国に大きく水をあけられています。この調査では「日本企業はデジタル変革への対応力や必要なスキル人材の確保に課題を抱えている」と分析されています。現場の俊敏性やIT人材の不足は、日本が最新技術を産業競争力に結びつける上でのボトルネックです。

技術イノベーション力の国際比較でも、日本の停滞が浮き彫りです。世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・インデックス(GII)2023によれば、日本の総合順位は13位で、前年と同水準でした。上位にはスイス、スウェーデン、米国、英国、シンガポールといった国々が並び、中国も12位と日本を上回っています。日本は研究人材や特許出願件数では上位に位置する一方、ビジネス環境や市場のダイナミズム、創出される価値(新興企業の育成や新産業の創出など)でスコアが伸び悩んでいます。言い換えれば、「インプットはある程度あるが、アウトプットに結びついていない」状況です。

その象徴が、新興企業(スタートアップ)分野での立ち遅れでしょう。近年、技術革新の主役は必ずしも大企業ではなく、革新的なスタートアップから生まれることが多くなっています。しかし日本発のユニコーン企業(企業価値10億ドル超の未上場スタートアップ)は依然少なく、国際的に見ても存在感が希薄です。2023年10月時点の調査では、米国には約661社、中国に172社、英国に52社ものユニコーンが存在するのに対し、日本はたった7社(他の調査でもせいぜい9社)に過ぎませんでした。これはインド(70社)やドイツ(29社)と比べてもはるかに少なく、経済規模に見合っていません。要因としては、リスクマネーの不足や起業文化の未成熟、既存大企業への人材集中などが挙げられます。実際、日本のベンチャー投資額はGDP比で米国の数分の一と言われ、多くのスタートアップが資金調達に苦労しています。また国内市場中心の志向や規制のハードルも、ベンチャーが飛躍しにくい土壌を作ってきました。

さらに既存産業の国際競争力も、一部を除き相対低下が続いています。自動車産業ではトヨタなど依然強みを持つものの、EVや自動運転など次世代技術競争で欧米中に先行を許す場面が見られます。エレクトロニクスでは、半導体メモリやディスプレイなどで韓国・台湾勢に圧倒され、スマートフォンやPCの分野では存在感を失いました。半導体製造装置や素材・部品といった隠れた分野で世界シェアトップの企業もありますが、最終製品やプラットフォームビジネスでの弱さは否めません。AIやソフトウェアの分野でも、GAFAやBATといった米中巨大企業に対抗しうる企業が日本には育っていない現状があります。

このように、日本の技術競争力はあらゆる面で試練にさらされています。ただし悲観ばかりではなく、材料・ロボット・環境技術などニッチ領域では世界トップクラスの技術も多く存在します。鍵となるのは、それら強みを伸ばしつつ弱みを克服し、イノベーションの価値創出につなげていく戦略です。

技術立国復活への戦略:再興に向けた処方箋

ここまで見てきたように、日本の技術立国としての地位回復にはR&D投資、人材育成・確保、競争力強化の複合的な課題に対処する必要があります。では具体的にどのような戦略を講じるべきでしょうか。最後に、今後の方向性と処方箋を提案します。

基礎研究への投資拡充と大学改革

まずは「未来への投資」として、基礎科学や探索的研究への資金投入を抜本的に拡充することが急務です。政府は第6期科学技術基本計画の下、10兆円規模の大学ファンドを創設し、研究力強化に乗り出しました。この巨額ファンドにより選定された「国際卓越研究大学」への支援が2024年から本格化します。資金が大学に潤沢に行き渡れば、若手研究者のポスト増設や設備充実、挑戦的研究の推進につながるでしょう。ただし資金配分の効率性と透明性も重要であり、政治主導のばらまきにならないよう厳格な評価とメリハリを効かせる必要があります。また大学自身の改革も避けて通れません。旧態依然とした年功序列やセクショナリズムを打破し、卓越した研究者を世界中から招へいできる環境作りが求められます。そのためにも、研究大学のガバナンス改革(学長リーダーシップの強化やファンド運用による自律財源の確保)を進め、世界標準の研究環境を整備することが重要です。

人材戦略:頭脳循環の促進と処遇改善

人材なくして技術立国の復活なし――この観点から、人への投資戦略を大胆に展開する必要があります。具体的には以下のような取り組みが考えられます。

- 博士人材のキャリア支援:企業と大学・政府が連携し、博士号取得者の処遇改善と多様なキャリアパスを用意します。産学官の共同研究プロジェクトに若手博士を登用したり、企業の研究開発職で博士を優遇採用する仕組みを拡充したりすることで、「博士号=オーバースペック」という誤解を解消します。文科省は博士課程学生への経済支援を拡大していますが、奨学金や研究奨励金の更なる充実も必要でしょう。

- 研究者の待遇向上:優秀な研究者が日本で腰を据えて働けるよう、給与水準や研究費配分を国際水準に引き上げます。特にポスドクや講師など中堅層が不安定な待遇に陥らないよう、テニュアトラック制度の拡充や任期付き研究員の常勤化などで雇用の安定性を高めます。また成果を出した研究者が報われる評価・昇進システムを構築し、能力主義・成果主義を徹底することでモチベーションを向上させます。

- 頭脳循環の促進:若手を中心に海外留学・在外研究の機会を飛躍的に増やします。政府や民間財団の奨学金プログラムを拡充し、将来を担う人材に世界トップレベルの研究拠点で学ぶ経験を積ませます。同時に、海外で活躍する日本人研究者が国内に戻ってきやすいよう受け皿を整えるリバースブレインドレイン施策も必要です。たとえば帰国研究者向けの大型研究資金枠を設ける、あるいは海外で教授職を務めた人材を国内大学の教授に中途採用する柔軟な仕組みなどが考えられます。

- 外国人材の積極登用:移民政策やビザ発給要件の見直しを通じて、優秀な外国人研究者・技術者を日本に招き入れます。すでに経済産業省はスタートアップビザ制度を導入して企業家の受け入れを始めていますが、研究者版のゴールドカード的な優遇ビザを発行することも検討に値します。英語で研究・教育が完結できる大学院プログラムの拡充や、研究機関内の公用語として英語を併用する試みも必要でしょう。日本人だけで人材不足を解消するのは難しく、多様な頭脳が集う開かれた研究環境を作ることこそが新たな知の創造につながります。

イノベーション・エコシステムの再構築

技術を実社会の価値に変え、経済成長につなげるためには、イノベーションの生態系(エコシステム)を活性化することが不可欠です。大企業・中小企業・スタートアップ・大学・政府が有機的に連携し、新事業や新産業を次々と生み出す土壌を整えましょう。

- スタートアップ支援の強化:政府は「スタートアップ育成5か年計画」(2022年策定)で5年以内にスタートアップを10万社創出し、ユニコーン企業を100社生み出すという大胆な目標を掲げました。これを実現するには、リスクマネー供給の飛躍的拡大が鍵となります。現在、国内VCの資金力不足を補うため海外投資家の資金が流入していますが、国内の金融機関や事業会社もベンチャー投資にもっと踏み出す必要があります。政府系ファンドによる投資誘導や、エンジェル投資家への税優遇措置なども拡充し、「失敗を恐れず挑戦する文化」を育てましょう。また大学発ベンチャーの支援策として、大学の研究成果を事業化しやすくする知財戦略の整備や、教員の起業・兼業を促す規制緩和も大事です。

- オープンイノベーションの推進:日本の大企業は優れた技術シーズを持ちながら、社内完結志向が強いために新ビジネス創出が遅れがちだと言われます。そこで、産学連携や他企業との協業を促進してオープンイノベーションを加速させます。具体的には、企業の研究所と大学・ベンチャー企業をマッチングするプラットフォームの構築、共同研究開発の補助金制度の拡大、知財の開放や標準化による共創環境の整備などが考えられます。社外の知と技術を取り込む柔軟性が、新たな価値創造のカギとなります。

- 規制・制度改革:技術革新に制度が追いつかずにビジネス化が阻まれる例も多いため、規制サンドボックス制度を積極活用し、新技術の実証や事業化を後押しします。フィンテックやデジタルヘルス、自動運転などの領域では、日本も限定エリア・条件下で規制を一時緩和する実験的措置を取っています。これをさらに広げ、画期的サービスを生み出しやすい環境を作ります。また政府調達や標準化戦略を通じて有望技術の普及を支援し、国内マーケットでの成功からグローバル展開への足掛かりを提供することも重要です。

- クラスター戦略:シリコンバレーのような世界的技術クラスターを日本にも形成する取り組みです。地域ごとの強みを生かし、例えば関西ならライフサイエンス、東海ならロボット、自動車、九州なら半導体といった具合に産業クラスターを強力に支援します。大学や企業研究所の集積地にスタートアップ拠点やベンチャーキャピタルを誘致し、人材と資金と情報が集まるハブを構築します。政府系機関(例えば産総研や理化学研究所)の地方拠点もクラスターの核として活用し、地域発のイノベーションを全国・世界に波及させます。

戦略的分野への集中投資

限られた資源を最大限に活かすため、国家戦略として重点技術分野を選定し集中的に投資する視点も必要です。現在、世界的に覇権競争が繰り広げられている分野としてはAI(人工知能)、量子技術、次世代通信(6G)、バイオテクノロジー、そして経済安全保障上重要な半導体などが挙げられます。日本もこれらの分野で遅れをとれば将来に禍根を残します。

例えば半導体では、政府主導で国内新会社「Rapidus(ラピダス)」を設立し、最先端ロジック半導体の国産化に挑んでいます。また台湾TSMCを誘致して熊本に工場を建設中であり、産業界と大学の協力による人材育成プログラムも動き出しました。AI分野でも、日本版GPTの開発やスーパーコンピュータ「富岳」を活用したAI研究基盤強化に投資が進んでいます。これらは「選択と集中」の戦略の一環として評価できます。重要なのは、単発のプロジェクトで終わらせず継続的な投資と進化を追求することです。技術は日進月歩であり、5年10年スパンの腰を据えた取り組みが成果をもたらします。政府予算の硬直化を避け、時代の変化に応じて柔軟に資金配分を変えていくガバナンスも必要でしょう。

技術×社会課題の解決(Society 5.0の実現)

最後に、日本独自のビジョンとして掲げる「Society 5.0」の具現化があります。これは技術によって少子高齢化や環境問題など社会課題を解決し、新たな豊かさを実現しようというコンセプトです。単に経済成長のために技術開発するのではなく、社会のニーズに根ざしたイノベーションで人々の生活を向上させる方向性は、日本が進むべき道として世界に示せる価値観でもあります。

例えば、自動運転やAI介護ロボットによる高齢者支援、デジタル技術で地方の医療・教育格差を是正する取り組み、カーボンニュートラルを達成するクリーン技術の開発など、日本が直面する課題を解決するプロジェクトを推進しましょう。こうした分野は国内市場自体が巨大であり、成功すればそのソリューションを輸出することで国際的なビジネスにもなり得ます。「課題先進国」だからこそ生まれるイノベーションを武器に、世界に貢献しつつ競争力を高める戦略です。

すでに政府はムーンショット型研究開発制度で大胆な目標を掲げた研究プロジェクトを支援しています。たとえば「2050年までに全ての人がAIの力で個人最適化されたサービスを享受できる社会を実現」といった目標に向けて異分野融合の研究を推進中です。奇想天外にも見える目標設定ですが、失敗を恐れず挑む気概が新産業を育む土壌になります。社会課題解決と技術立国復活を両立させるこうした試みに、国民的な支持と参加を集めることも重要でしょう。

おわりに:技術立国復活への道は拓ける

「技術立国ニッポン」の看板を再び輝かせるために、私たちは何を成すべきか。本記事では、現状のデータをひもときながら課題を洗い出し、包括的な戦略の方向性を提示しました。総じて言えるのは、日本は決してゼロからの出直しではないということです。高い潜在力(優れた技術者層、過去の蓄積、ものづくり文化)は依然として健在であり、それを開花させる環境整備と大胆な改革が求められています。

読者の皆さんが本記事から得た知見をまとめると、以下のようになるでしょう。

- 現状:日本のR&D投資額は世界トップクラスだが、成長率は鈍化し研究成果の国際的プレゼンスも低下している。博士人材の減少や頭脳流出で人材基盤が弱り、グローバル競争力ランキングやイノベーション指数で順位を落としている。

- 課題:民間偏重で基礎研究投資が手薄、若手研究者の待遇・キャリアの不安、国際化の遅れ、起業環境の未成熟、そして戦略分野での出遅れ。

- 戦略:基礎研究と大学改革への重点投資、人材育成と外国人材登用による頭脳循環の構築、スタートアップ支援・オープンイノベーション促進による新事業創出、選択と集中による重点分野強化、Society 5.0ビジョンの推進。

もとより容易な道のりではありません。しかし、政府・企業・大学・個人が危機感を共有し、「もう一度世界を驚かせる技術を日本から生み出すんだ」という気概を取り戻せば、道は必ず拓けるはずです。実際、近年では民間でもトヨタがWoven Cityで未来都市づくりに挑戦したり、スタートアップから世界市場に打って出る企業が現れたりと、明るい兆しも見えます。

技術立国の復活は、一朝一夕には成し遂げられません。だからこそ今、この瞬間から腰を据えて取り組む価値があります。日本の強みである技術と知恵を次世代につなぎ、持続可能な繁栄を築くこと—それは政策立案者やビジネスパーソンのみならず、私たち社会全体の使命と言えるでしょう。かつて世界を席巻した「技術大国ニッポン」は、本気になれば再び脚光を浴びることができるのか。私たち一人ひとりの行動と意思決定が、その答えを形作っていくのです。

技術立国日本の未来に想いを馳せる方には、以下の3冊を手に取っていただきたい。

まず、ダロン・アセモグル『技術革新と不平等の1000年史』は、2024年のノーベル経済学賞受賞者が、新技術の社会的・経済的影響を歴史的視点から分析した著作である。日本が再び技術立国として台頭するための本質的な洞察を与える一冊だ。

次に、黒田昌裕『科学技術と日本の経済成長:知的資本投資の効果測定』は、科学技術投資が日本経済に与える影響をデータに基づき詳細に検証している。技術政策立案や投資戦略を考える上で欠かせない指針となるだろう。

最後に、野口悠紀雄『どうすれば日本経済は復活できるのか』は、日本経済停滞の構造的要因を掘り下げ、経済再生への具体的な処方箋を提示している。技術政策のみならず経済全体を俯瞰する視点を得るには最適である。

これらの書籍を通じ、日本再興の道筋をより明確に、かつ多角的に捉えてほしい。

参考文献(出典)

- resemom.jp 総務省統計局「2023年度 科学技術研究調査」結果(研究費22兆円・対GDP比3.70%)公表資料, 2024年12月13日

- nistep.go.jp 科学技術・学術政策研究所(NISTEP) 「科学技術指標2024」第1章1.1 各国の研究開発費の国際比較(日本の対GDP比: 3.36%〈OECD推計〉/3.65%〈国内統計〉、韓国5.21%、米国3.59% 等)

- nistep.go.jp 同上 「科学技術指標2024」図表1-1-1解説(2000年比の研究開発費名目額指数:日本1.2、米国3.4、中国31.2、韓国8.1など)

- diamond.jp ダイヤモンドオンライン 榎並利博「日本の博士号取得者数は異例の減少傾向…」(主要国の人口当たり博士号取得者:日本123人、英国340人等), 2024年3月30日

- www8.cao.go.jp 内閣府 科学技術政策資料「海外に移った日本人研究者」(博士課程修了者の卒業直後海外就職は2%程度)

- jst.go.jp JST「野依良治の視点:日本科学界のガラパゴス化 – 国際頭脳循環からの脱落をおそれる」(米国の年間PhD5.2万人中1/3が外国人、中国人6,148名) , 2023年5月12日

- japantimes.co.jp 日本経済新聞社/The Japan Times「Japan ranked 31st in digital competitiveness, 92nd for English skills」(IMD世界デジタル競争力2024で日本31位、シンガポール1位、韓国6位など), 2024年11月15日

- wipo.int WIPO「グローバル・イノベーション・インデックス2023」報告書(日本は総合13位、中国12位)

- techcrunch.com TechCrunch (Kate Park)「The most interesting unicorns to come out of Japan」(米国ユニコーン661社、中国172社、日本7社とIMF報告引用), 2024年10月12日

- techcrunch.com 同上 TechCrunch記事(日本政府のスタートアップ育成5か年計画:2027年までにスタートアップ10万社・ユニコーン100社目標)

- techcrunch.com 同上 TechCrunch記事(経産省のスタートアップビザ制度やエンジェル税制の特例について言及)

- realgaijin.substack.com RealGaijin Substack「Japan’s Global Competitiveness Ranking Falls to 38th…」(IMD世界競争力ランキングで日本38位に低下), 2023年6月