はじめに

日本の皇位継承問題が今、大きな岐路に立っています。現行の皇室典範では皇位継承資格が「男系の男子」に限られ、愛子さま(今上天皇の長女)をはじめ女性皇族は皇位を継げません。また皇族数そのものも減少の一途で、結婚により皇族女子は皇籍を離脱しなければならない決まりです。その結果、悠仁さま(今上天皇の甥)が「次世代で唯一の男性継承資格者」と位置付けられ、将来的に皇統が一系統へ収斂する懸念が指摘されています。一方で世論調査では約9割もの国民が女性天皇を容認すると答えており、国民感情と制度とのギャップが鮮明です。さらに国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は男性に限定された継承規則を「性差別的」と勧告し、日本政府が反発する事態にも発展しました。本記事では、歴史上の女性天皇の先例から現代の法制度、最新の政治動向や世論までを網羅的に解説し、女性天皇・女系天皇の実現可能性と課題を考察します。伝統の継承とジェンダー平等、そして皇室の持続可能性をどう両立させるべきか、中立的な視点で皇位継承の未来を読み解いていきます。

現行制度の壁:皇室典範と「男系男子」

現在の皇位継承制度を語る上で欠かせないのが、1947年制定の皇室典範第1条です。同条は「皇位は皇統に属する男系の男子」が継承すると明記し、女性皇族や皇統に属さない子孫には皇位継承資格がないと定めています。「男系」とは父方に天皇の血筋を持つ系統を意味し、現行制度下では天皇の息子や男系の孫のみが皇位を継げる仕組みです。一方、「女子」に生まれた皇族や、母が皇族でも父が皇族でない子(女系の子孫)は皇位継承権を持ちません。加えて皇室典範第12条の規定により、女性皇族は結婚と同時に皇籍を離れ一般国民となる決まりです。そのため皇族数は年々減少し、現在皇位継承資格を有するのは秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮殿下のわずか3名のみとなっています。このままでは将来的に皇族が悠仁さまお一人だけになる可能性すらあり、現行制度のまま安定的に皇統を維持できるのかという深刻な問題に直面しています。事実、2017年に天皇退位を実現した特例法の附帯決議でも「安定的な皇位継承策の検討」が政府に求められましたが、2021年の有識者会議報告は結論を先送りし「将来の課題」とするに留まりました。皇室典範という法律上の壁が、皇位継承問題の根底に横たわっているのです。

歴史に見る女性天皇の系譜

現代の制度では女性天皇は認められていませんが、歴史を振り返れば女性天皇(女帝)は決して異例ではありません。日本史上、推古天皇から後桜町天皇まで過去に8人(10代)の女性天皇が即位しました。これらの女帝はいずれも父方に天皇の血筋を引く男系の女性皇族であり、必要に応じて皇位を継承した例です。例えば奈良時代の元正天皇や称徳天皇、江戸時代の明正天皇・後桜町天皇などがその代表で、最後の女帝である後桜町天皇は1771年まで在位しました。当時は皇族男子が幼少または不在の場合の中継ぎや、権力者同士の政治的妥協の産物として女性天皇が擁立されたケースもありました。つまり前近代の皇位継承は今ほど性別に厳格ではなく、状況次第で柔軟に女性皇族が即位する余地があったのです。

近代以降で排除された背景

では、なぜ現在は女性が皇位を継げないのでしょうか。その背景には明治以降の近代国家づくりがあります。明治政府は欧米式の立憲君主制にならい1889年(明治22年)に旧皇室典範を制定しましたが、この時初めて法的に「皇位継承は男系男子に限る」と規定し、女性天皇を排除しました。当時、西欧では女性君主を認めない国も多く(プロイセン憲法などが典拠)、近代日本もそれに倣ったとされています。また明治期の価値観では、統治者たる天皇は父系による家長的存在であるべきとの思想も影響しました。こうした方針の下、明治以降女性が皇位に就く道は閉ざされ、150年以上にわたり女帝は誕生していません。第二次世界大戦後に制定された現行の皇室典範(1947年)も旧典範の男系男子継承を踏襲し、女性皇族の皇位継承と皇族身分維持(結婚後も皇族に留まること)を認めていません。このように「女性排除」は近代になって生まれた制度上の制約であり、歴史的伝統そのものではないという点は押さえておく必要があります。逆に言えば、制度次第で伝統の解釈も変わり得ることを歴史は物語っています。

最新情勢:政治・世論・国際社会

世論調査が示す「90%賛成」

国民世論は制度よりもはるかに柔軟です。共同通信社が2024年4月に実施した世論調査では、女性天皇を認めることに「賛成」と答えた人が90%に上りました。これは有権者のほぼ総意と言える支持率で、過去の他社調査でも賛成がおおむね7~8割台と安定して高い傾向があります。なぜここまで支持が高いのでしょうか。調査では「皇族減少で皇位継承が危機に陥る」という危機感を感じる人が7割を超え、多くの国民が現状のままでは皇統が途絶えかねないと懸念していることがわかります。また「性別に関係なく適任者が継ぐのが自然」「愛子さまが天皇になられるのが直系で一番しっくりくる」といった声も報じられており、男女平等の観点や皇位の直系継承を重視する意見が根強いようです。実際、今上天皇には愛子さまというお子様がおり、直系の皇孫にもかかわらず性別が女性というだけで皇位を継げない現状に、多くの国民が違和感を抱いています。「天皇制は男に限る」という固定観念自体、時代遅れになりつつあると言えるでしょう。こうした民意の高さは、政治の判断に大きな影響を与える要因となっています。

国連CEDAW勧告と政府の反応

国内だけでなく国際社会からも、日本の男性限定の皇位継承制度には批判の目が向けられています。2024年10月、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本政府に対し「皇室典範の男系男子限定規定は男女差別にあたる」として見直しを勧告しました。女性差別撤廃条約(1979年採択)に基づく公式な勧告であり、皇位継承問題がジェンダー平等の国際基準に照らして問題視された形です。これに対し日本政府は強く反発しました。林芳正官房長官(当時)は「皇位継承の資格は基本的人権の範疇ではなく、我が国の伝統や国体に関わる事項だ」と述べ、報告書の該当記述の削除を要求しました。さらに2025年1月には、同委員会への抗議措置として委員会活動への拠出金を凍結し、委員の招聘プログラムも中止する方針を発表しています。政府は「皇位継承問題は我が国の根幹(foundation)に関わる事項であり、単純な差別問題ではない」との立場ですが、国連から「伝統」という論拠そのものがジェンダー平等に反すると指摘されたことは大きな波紋を呼びました。この国際的な圧力は、国内議論にも少なからず影響を及ぼしています。実際、一部の保守系メディアは「内政干渉」と反発する一方、進歩派は「国際基準から見ても制度変更が急務」と主張しており、日本社会の中でも受け止めは分かれています。とはいえ国際舞台で皇位継承問題がクローズアップされた事実は、日本がジェンダー平等の課題と正面から向き合う契機ともなっているのです。

国会内の主要論点:与野党の攻防

世論と国際圧力を背景に、皇位継承策の検討は政治の場でも再燃しています。2021年に政府有識者会議が「継承問題は将来の検討課題」と結論を先送りして以降、議論は一時停滞していました。しかし上皇さまの退位特例法の附帯決議から約5年が経過し、2024~25年にかけて衆参両院の議長主導で与野党協議が本格化しました。協議の柱となった論点は主に二つです。一つは「女性宮家の創設」、もう一つは「旧宮家(戦後皇族を離れた宮家)系男子の皇族入り」です。前者は女性皇族が結婚後も皇室に残り身分を維持できるようにする案、後者は男系の血筋を引く旧宮家子孫の男子を養子縁組などで新たに皇族とする案です。与党・自民党を中心とする保守派は伝統維持の観点から後者の旧宮家案を有力視する一方、野党・立憲民主党などは現実的対応として前者の女性宮家創設を優先すべきだと主張し、両者の溝は埋まっていません。実際、2025年6月まで断続的に行われた与野党協議でも意見集約には至らず、この通常国会中の結論は見送られる見通しとなりました。特に争点となったのは「女性宮家を創設した場合、皇族女子の配偶者(夫)や子に皇族資格を与えるか」という点です。保守派は「それは将来の女系天皇を容認する布石になる」と警戒し強く反対。一方で改革派は「もはや男系男子だけでは皇統維持は不可能。国民の大多数が望む女性天皇を排除すべきでない」と反論しています。共産党の小池書記局長は全体会議で「男系男子に固執することは憲法の精神にも国民の総意にも反する」と述べ、女性天皇容認を正面から検討すべきだと強調しました。このように国会内でも保守・改革両陣営の主張は平行線をたどっており、最終的な折衷案を見出すにはなお時間を要する状況です。

検討される3つの選択肢

こうした議論の中で浮上している皇位継承安定策は、大きく分けて三つの選択肢に整理できます。それぞれメリットとデメリットがあり、どの案を採用するかで皇室の未来像は大きく変わります。以下に主要な3案の概要と争点を解説します。

1. 女性宮家の創設 – 女性皇族が結婚後も皇族に留まる

「女性宮家」とは、天皇の娘や皇族の内親王・女王が結婚後も皇籍を離脱せず、新たに宮家(みやけ)を創設して皇族の身分を保つ仕組みです。現在は結婚と同時に皇族女子は皇室を離れるため、そのたびに皇族数が減ってしまいます。この制度を改めれば、愛子さまや佳子さまなど若い女性皇族が将来結婚しても皇室に残り、公務を続けることが可能になります。皇族数の確保や皇室活動の維持という現実的課題に応える案であり、2011年には宮内庁長官が検討課題に挙げ、2012~13年には野田政権が法改正を目指しました。一度皇族の身分を離れた方を「復帰」させる旧宮家案に比べ、現在皇族である女性をそのまま残す方が国民の抵抗感も少ないとの指摘があります。実際、ある世論調査では「皇室活動を支えるため女性宮家を作ること」に賛成40%・反対16%(残りどちらとも言えない)という結果も出ています。しかし課題も残ります。仮に女性宮家が創設されても、その女性皇族の夫や子は現行制度では皇族ではありません。将来的に女性宮家から天皇が出る場合、配偶者や生まれた子どもの扱いをどうするかという新たな問題が生じます。夫に皇族身分を与えるか、子に継承権を認めるか、といった点で議論は定まっておらず、保守派は「女性宮家は結局女系天皇(女性皇族の子による皇位継承)につながる」と強く反対しています。このため女性宮家創設は比較的穏当な改革案と見られつつも、男系維持派にとっては看過できない一線となっています。それでも皇室の将来活動を支える観点から、女性宮家を容認する世論は根強く、今後の妥協策として浮上し続ける可能性が高いでしょう。

2. 旧宮家男子の養子縁組 – 男系の血筋を皇族に復帰させる

二つ目の選択肢は、戦後皇籍離脱した旧宮家の男系男子子孫を新たに皇族に迎える案です。具体的には、現在一般国民となっている旧皇族(11宮家が1947年離脱)の子孫の中から男子を選び、養子縁組などで皇族身分を付与することで将来の皇位継承資格者を増やそうというものです。男系のY染色体を継ぐ男性を確保できるため、一見すると伝統に沿った解決策のように思えます。事実、皇統を遡れば旧宮家の方々も歴代天皇の男系子孫ではあります。しかし、この案にはいくつか重大な懸念があります。まず旧宮家の末裔たちは皇籍離脱後すでに70年以上一般社会で生活しており、中には現皇室から数えて600年以上も遡る遠い傍系の血筋の方も含まれます。2005年の政府有識者会議でも「遠い血縁の人物を国民が皇族として受け入れられるか疑問」と指摘され、当時は「採用できない」と結論付けられました。さらに本人の意思の問題もあります。仮に皇族復帰すれば、男系維持の重責から「ひたすら男子を産むことを強いられる」(2005年有識者会議での懸念)との指摘もあります。一度民間人となった家系を再び皇族に戻すこと自体、前例がほとんどなく憲法の「門地による差別」禁止との整合性を問う声もあります。これらの批判にもかかわらず、保守派の中には旧宮家復帰案を「男系男子による伝統継承」を守る切り札と位置付ける向きが強くあります。安倍政権下では女性宮家創設に反対する代案として旧宮家案が主張され、現在の有識者会議報告(2021年)でも将来検討事項として触れられました。しかし国民世論を見る限り、この案への支持や理解は高くありません。皇統に属するといっても現皇室とは極めて遠縁の人物が突然皇族になることに抵抗感を抱く人も多いでしょう。旧宮家案は伝統重視派に支持者が限られるプランであり、実現には相当のハードルがあると言えます。

3. 女系天皇の容認 – 母系による新たな皇位継承

三つ目の選択肢が「女系天皇」の容認、すなわち皇統に属する女性皇族およびその子孫にも皇位継承を認める根本的改革です。ここで言う女系天皇とは「母が皇族だが父が皇族でない子」が天皇になるケースを指し、現在の制度では想定されていません。例えば愛子さまが将来ご結婚され、お生まれになったお子さまが皇位を継ぐような場合、それが初の女系天皇となります。歴史上、女性天皇(女帝)は存在しましたが、その子が皇位を継いだ例(女系継承)は一度もなく、まさに前例のない新しい継承パターンとなります。しかし裏を返せば、愛子さまをはじめ直系の皇族が途絶えず皇統を続けられる唯一の方法でもあります。2005年、小泉政権下の有識者会議は女性天皇および女系天皇を認める方向で最終報告をまとめました。当時、皇太子ご夫妻(現在の天皇皇后両陛下)には愛子さましかお子さまがいなかったため、将来的に愛子さまを天皇にというシナリオが現実味を帯びていたからです。報告書を受け小泉首相も皇室典範改正に意欲を見せましたが、その矢先に秋篠宮妃紀子さまのご懐妊が発表され、悠仁さまが誕生すると状況は一変します。40年ぶりの男子皇族誕生により改正案は棚上げとなり、女系容認論もいったん下火になりました。しかし現在、悠仁さま以降の継承者が不在という課題に直面し、再び女系天皇容認が現実的な選択肢として浮上しています。世論調査でも「天皇の直系であれば女系でも構わない」という声は有識者にも一般にも根強く、旧宮家復帰よりも現実的との指摘もあります。最大の懸念点は、皇室の「男系による万世一系」という伝統理念との折り合いでしょう。女系を認めれば約2600年続いたとされる男系継承の歴史が途切れるとの主張もあります。しかし専門家の中には「神話上の系譜も含めた万世一系像自体、近代に創られたイメージに過ぎない」との意見や、「日本の皇室は柔軟に形を変えてきた歴史があり、女系容認もその延長線上にある」との見解もあります。女系天皇の容認は伝統に一石を投じる大改革ですが、同時に皇統維持の切り札として最も確実な策とも言えます。最終的に国民の理解と合意が得られるかが鍵となるでしょう。

識者の視点と海外の反応

皇位継承問題について、専門家や海外メディアからも多様な視点が提示されています。歴史学者のポーラ・カーティス氏は「日本の過去を見れば8人もの女性天皇が実在し、女性を排除する現在の制度は近代になってからの創造物に過ぎない」と指摘しています。つまり女性天皇は決して“革命的”な事態ではなく、歴史の延長線上にあるという見解です。また政治学者の森洋平氏(成城大学)は、現在浮上している女性宮家・旧宮家復帰といった案について「いずれも保守派の思惑から出た苦肉の策に過ぎず、皇統維持の本質的解決にならない」と厳しく批判します。森氏は「これら奇策に頼るより、国民の大多数が支持する女性天皇・女系天皇の実現こそが持続可能な道」と示唆しています。一方、海外メディアも日本の議論を注視しています。ドイツの公共放送局ドイチェ・ヴェレ(DW)は「日本でも保守派がかつてのような激しい抵抗を弱めつつあるが、それでもなお女性皇族が実質的に皇位に就けない仕組みを維持しようとしている」と報じました。欧米諸国の王室では女性君主(女王・女帝)が当たり前になっていることもあり、日本が未だ男性に限定していることに驚きをもって伝えられるケースもあります。実際、イギリスのエリザベス女王をはじめ世界には女性君主の例が複数存在し、日本の皇室制度との対比で語られることもあります。こうした海外の視線は、日本の皇位継承問題がジェンダー平等や伝統文化の在り方として国際社会の関心事になっている証と言えるでしょう。とはいえ最終的に皇位継承の制度をどう設計するかは日本国内の意思決定に委ねられます。識者の提言や海外の論調も参考にしつつ、日本社会が自らの将来像を描いていくことが求められています。

シナリオ分析:2035年の皇室はこう変わる?

では、このまま有効な対策が取られなかった場合、あるいは改革が実現した場合、10年後の皇室はどうなっているでしょうか。将来像をシナリオ別に考えてみます。

シナリオ1:現状維持(男系男子維持) – この場合、皇位継承者は悠仁さま一人に依存する形になります。仮に2035年時点で今上天皇がご存命で退位されていなければ、状況は現状と大きく変わらないかもしれません。しかしその先を見据えると、悠仁さまに男子が生まれない限り皇統は途絶えます。仮に秋篠宮殿下が天皇に即位された後、悠仁さまの代で途絶となれば、皇位は歴史上初めて「男系男子」が存在しない事態に直面します。そうなる前に追加策を講じなければなりませんが、現状維持派はその場しのぎに旧宮家案などを検討する可能性があります。しかし前述の通り旧宮家案の実現ハードルは高く、2035年頃までに国民の合意を得て実施できるかは不透明です。最悪のケースでは、皇族が悠仁さまお一人だけになる事態も想定され、制度の存続自体が危機に陥りかねません。皇位継承問題を先送りし続ければ、時間の経過とともに選択肢も狭まりコストも上がるでしょう。

シナリオ2:女性宮家創設など部分的改革 – 女性宮家創設が実現した場合、2035年でも愛子さまや佳子さまは皇族としてご公務を続けておられるでしょう。皇族数もいくらか増えて皇室活動の維持には寄与するはずです。しかし肝心の皇位継承については、引き続き悠仁さまが有力なお立場にあります。例えば愛子さま自身が皇族に留まっていても、現行のままでは皇位継承順位は与えられません。将来的に悠仁さまがお子さま(男子)をもうけられなければ、結局シナリオ1と同じ問題に突き当たります。部分改革は皇室の社会的存立には効果を発揮しますが、根本解決(皇位継承者確保)には不十分かもしれません。2035年時点でもなお「次の次」の皇位を誰が担うのか定まらず、議論が継続している可能性があります。その一方で、女性宮家によって皇室に残った女性皇族が公務で国民の支持を集めれば、「なぜこの方が皇位を継げないのか」という世論のさらなる高まりを招くことも考えられます。部分改革は将来の全面改革へのステップになる可能性も秘めています。

シナリオ3:女系天皇容認など抜本改革 – もし今後数年で皇室典範改正が実現し、女性・女系天皇が容認された場合、2035年の皇位継承の姿は一変します。愛子さまが皇太子(皇太女)に立てられ、悠仁さまと並んで将来の天皇候補と位置付けられるでしょう。その先、愛子さまのご結婚やお子さま誕生があれば、そのお子さまも新たな皇位継承者となります。仮に悠仁さまに男子がお生まれにならなくても、愛子さま系統で皇統を維持できるため、皇位継承問題は長期的に安定へ向かいます。2035年には、愛子さまは30代半ばで皇位継承順位第1位(皇嗣)となっているシナリオも十分考えられます。伝統面では男系が途絶えることになりますが、直系重視の新たな伝統が形作られているかもしれません。国民の多くが支持する愛子さまの即位により皇室人気が高まり、結果的に皇室制度の安定に寄与するとの見方もあります。一方で保守派の一部からは今なお「万世一系が途切れた」との批判が出続ける可能性も否定できません。しかしその声も時の経過とともに次第に小さくなり、新しい時代の皇室像が定着していくでしょう。抜本改革が実現すれば、2035年の皇室はより持続可能で、ジェンダー平等の価値観とも調和した形へと変わっていることが期待されます。

以上のように、将来像は選択肢次第で大きく異なります。いずれのシナリオになるにせよ、国民的合意と政治の決断が不可欠です。時間は刻一刻と過ぎており、次世代の皇室の姿を具体的に思い描く時期に来ていると言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 女性天皇と女系天皇の違いは何ですか?

A1. 「女性天皇」は性別が女性の天皇(例:推古天皇)。「女系天皇」は母方にのみ皇族の血筋を持つ天皇を指します。女性天皇は歴史上存在しましたが、女系天皇はこれまで一度も実現していません。

Q2. なぜ現在、女性は天皇になれないのですか?

A2. 皇室典範という法律で「皇位は男系男子」に限ると規定されているためです。明治時代以降に導入された制度上の制約で、歴史的伝統というより近代の政策判断によるものです。

Q3. 愛子さまは皇位を継承できる可能性がありますか?

A3. 現状では法律上できません。しかし将来的に皇室典範が改正されれば可能性はあります。世論調査では愛子さまの即位を望む声も強く、政治の判断次第で道が開かれる可能性があります。

Q4. 女性宮家とは何ですか?

A4. 女性皇族が結婚後も皇族の身分を保ち続ける制度のことです。現在は結婚すると皇籍離脱となりますが、それを改めて新たな宮家を創設し、皇族数の減少を防ごうという案です。公務の担い手確保策でもあります。

Q5. 旧宮家の復帰案とはどのような内容ですか?

A5. 1947年に皇籍を離れた旧宮家の男系男子子孫を、養子縁組などで皇族に復帰させる案です。男系の血筋を持つ男性を増やす狙いですが、当人たちは長年一般人であり、公平性や国民の受け入れなど課題も指摘されています。

Q6. 女性天皇に反対する人々の主な理由は?

A6. 主に「万世一系(男系男子による連続)という伝統が途切れる」という点です。皇統譜上、神話の時代から続く男系の系譜を重んじる保守派は、女性・女系容認が伝統破壊につながると懸念しています。

Q7. 海外では女性君主は珍しくないのですか?

A7. はい、珍しくありません。英国のエリザベス女王やオランダのウィルヘルミナ女王など、欧州を中心に女性君主の例は多々あります。日本の男性限定の継承は国際的には特殊で、海外メディアも関心を寄せています。

Q8. 皇室典範の改正にはどれくらい時間がかかりますか?

A8. 国会での法改正が必要であり、与野党合意や国民世論の醸成に時間を要します。過去には有識者会議報告から法案提出準備まで約1年かかった例もあります。早くても数年規模の議論が必要でしょう。

Q9. 次の天皇は誰になりますか?

A9. 現在の皇嗣は秋篠宮文仁親王殿下で、その次が悠仁親王殿下です。現行制度ではこのお二方と常陸宮殿下以外に継承資格者がいないため、法律が変わらなければ将来の天皇は悠仁さまになる可能性が高いです。

まとめ:持続可能な皇位継承のために

皇位継承問題は、日本の伝統と現代的価値観のせめぎ合いの中にあります。持続可能性の観点からは、このまま男系男子に固執すれば将来の皇統維持は極めて困難です。一方でジェンダー平等の理念から見ても、性別による排除は時代遅れであり国際的批判も免れません。しかしだからといって千数百年にわたる皇室の伝統を無視してよいわけではなく、国民の心情に根付いた皇室像との折り合いをつけることも重要です。幸い、日本の歴史には柔軟に制度を変革してきた前例があります。女性天皇の存在もその一つです。今求められているのは、伝統を尊重しつつも固定観念にとらわれない発想で皇室の未来を設計することではないでしょうか。国民の圧倒的支持を背景に、政治も重い腰を上げ始めました。皇室が「象徴」として持続可能であるために、そして国民統合の要として輝き続けるために、男女を問わず直系の皇族が皇位を継承できる道を開く——それこそが令和の時代に求められる英断と言えるかもしれません。伝統と革新のバランスを取りながら、皇位継承問題が解決へ向かうことを期待したいと思います。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

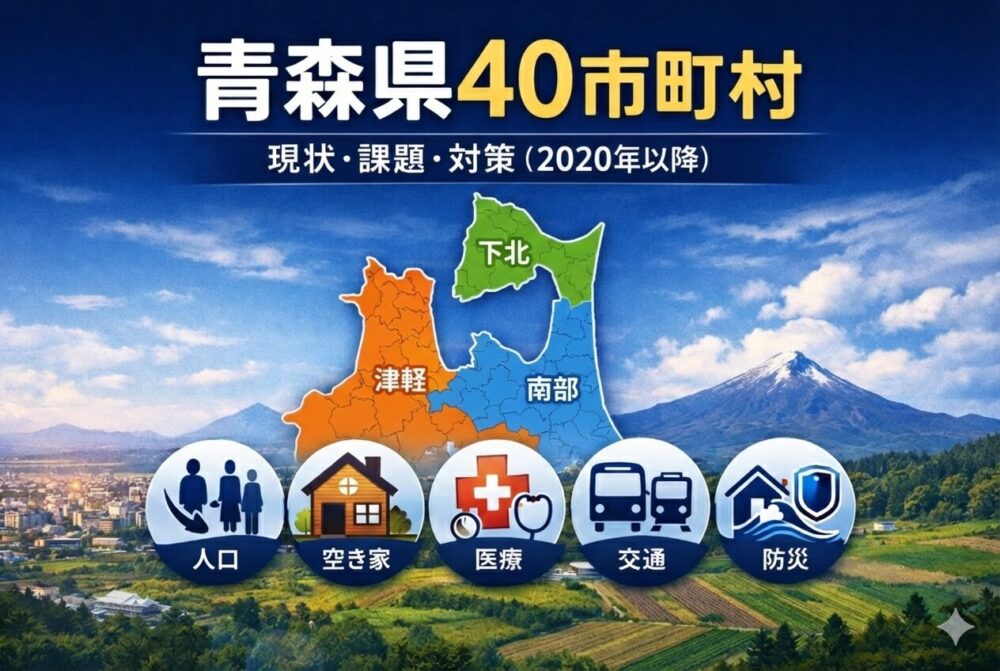

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...

参考文献

- 【宮内庁】皇位継承(皇位継承資格と順位) - 宮内庁公式サイト

- 【nippon.com】歴代の女性天皇 : 過去の10代8人はいずれも父方に天皇の血筋を引く“男系”(2020年6月16日)

- 【Nursing Clio】Japan’s Once and Future Female Emperors (Paula R. Curtis, 2019年4月30日)

- 【共同通信】皇位継承に「危機感」72% 女性天皇容認は90%(共同通信世論調査, 47NEWS, 2024年4月28日)

- 【AP News】Japan’s popular Princess Aiko turns 23 with her future as a royal in doubt (Mari Yamaguchi, 2024年12月)

- 【Kyodo News】Japan to take steps to protest U.N. call over imperial succession law (共同通信英語版, 2025年1月29日)

- 【The Japan Times】Parties are still arguing about the rules on imperial succession (Gabriele Ninivaggi, 2025年6月19日)

- 【DW】Could Japan allow a woman to be emperor? (Julian Ryall, 2024年4月26日)【26】

- 【しんぶん赤旗】女性天皇、正面から議論を(日本共産党・小池書記局長発言, 2025年4月18日)

- 【nippon.com】新天皇と「令和」の課題:不透明な次代への皇位継承(小田部雄次, 2019年5月1日)