古古米30万t放出で米価は下がる?小泉策と2025年見通し

導入部

近年、日本のコメ市場で価格の急騰が続いています。2025年春頃には、小売店頭価格(5kgあたり)が前年と比べて約2倍の水準に達し、消費者や農業関係者の間で大きな不安が広がりました。そんな中、政府・農林水産省は前例のない対策として、「備蓄米(古米・古古米)」約30万トンを市場に放出する政策を打ち出しています。通称「古古米30万t放出で米価は下がる?小泉策と2025年見通し」と呼ばれるこの取り組みに、メディアや専門家の注目が集まっているのです。

本稿では、農業経済学・食料政策・消費者行動の視点から、この「小泉農水相による古古米30万トン放出策」の背景と狙い、そして米価への影響と2025年の見通しを包括的に分析します。さらに、この政策の妥当性や課題、消費者行動の変化にも着目し、「本当に米価は下がるのか?」を検証します。引用データは政府報告や査読付き論文など信頼性の高い情報に基づき、読者が正確かつ体系的に理解できるよう構成しています。

背景

米価高騰の経緯と要因

在庫の逼迫と流通の滞り

2024年後半から2025年にかけて、日本のコメ需給は極端なひっ迫状態に陥りました。全国のスーパー店頭における平均小売価格(5kg)は2025年4月最終週(4/28~5/4)時点で4,214円に達し、これは前年同週比で約2倍にあたる水準です。

2000年以降でも最高値圏と報じられ、消費者物価指数(CPI)においても、東京区部の2025年1月分でコメが170.7(2020年=100)と、パン(約121)や麺(約119)を大きく上回りました。

一方、2023年産米の収穫量自体は前年比+18万トンの約679万トン(MAFF発表)と増加傾向にあったものの、主要流通業者の集荷量が前年より21万トン以上少なく、流通在庫が急減したことが大きく影響しました。

農水省は一部業者の「さらなる値上がりを見越した抱え込み」の可能性を示唆しています。また、2024年の猛暑や自然災害警戒、コロナ後インバウンド回復による外食需要の急増も重なり、消費者のパニック買いが拍車をかけました。このような複合要因で米価は高止まりし、政府が期待した新米シーズン(2024年9月)を過ぎても価格はなかなか下がらなかったのです。

政策転換と需給調整の難航

日本ではかつて減反政策等によるコメ生産・価格安定が行われてきましたが、近年は市場原理が強まっています。長期的にコメ需要が減少するなか、飼料米や他作物への転換が奨励され、主食用米の作付面積や民間備蓄量が縮小傾向にありました。結果、急な需要増に対応しづらい構造が顕在化したと指摘されています。

2024年産米では高騰を受け、一部農家が主食用への作付面積を増やしたものの、即効性は限られました。加えて、家計支出における「米から他の主食(パンや麺)へのシフト」も顕在化し、いったん高騰が始まると価格と消費動向が連動しながら乱高下しやすい状況に陥ったのです。

国家備蓄米制度の背景

こうした混乱のなか、政府は食料安全保障と国民生活の安定を最優先に、市場介入を決断しました。国家備蓄米制度は1995年に導入され、凶作や災害時の供給確保を目的に約100万トン規模を常時備蓄しています。通常は5年保管で、古くなった米は飼料や加工用に回されます。しかし、今回のように「価格高騰を抑えるために放出する」のは制度開始以来、初めての措置です。2024年夏にはすでに放出要望があったにもかかわらず、新米流通での価格鎮静を期待して対応が見送られていました。その見立てが外れ、高値が継続したことが、今回の大規模放出につながっています。

小泉農水相の備蓄米放出策の概要

2025年5月に就任した小泉進次郎農林水産大臣は、従来の入札制とは異なる「随意契約方式」での備蓄米売渡しを打ち出しました。主要ポイントは以下の通りです。

1. 放出量と対象米

- 2021年産の古古米10万トンと2022年産の古米20万トン、合計30万トンを放出

- いずれも2~3年程度貯蔵された米で、新米より劣る可能性はあるが食用として十分利用可能

- 今後の需給動向次第では、追加放出の可能性も示唆

2. 大手小売業者への随意契約方式

- 従来は競争入札でJAや卸業者が購入→市場へ転売だった

- 今回は年間取扱1万トン以上のスーパー・ネット通販会社約50社を政府が選定し、希望量を直接販売

- 売渡価格は一律設定(後述)、中間マージン圧縮による低価格販売が狙い

3. 売渡価格と店頭販売価格

- 政府→小売業者への売渡価格は、玄米60kgあたり「約1万~1万700円程度」との報道がある

- ※現時点で政府公式の詳細公表は見当たらず、「一部メディア報道ベース」「関係者による推定値」などと伝えられる

- 小売店頭では5kg袋で税込2,000円強(2,100~2,200円前後)が目安とされる

- 2025年5月~6月時点の他銘柄(5kgあたり4,000~4,200円)に比べて半額程度の破格水準

価格統制は行わず、各小売業者の戦略で「古米単独」「新米とのブレンド」など使い分けが想定されています。さらに輸送コストも国が一部負担し、店頭で2千円程度の安値を実現可能にしています。

4. 販売期間と買い戻し義務の撤廃

- 2025年5月末に受注開始→6月上旬から店頭に並び、同年8月末までの売り切りを計画

- 従来の「後日同量を政府に買い戻す義務」を小売業者に適用しない

- これにより企業側のリスク負担が減少し、参入障壁を引き下げている

小泉農水相は「これ以上の米価高騰が続けば、消費がパンや麺に移行する。食料安全保障の観点からも、ここで一気にコメを安定供給して“コメ離れ”を防ぐ必要がある」と強調しています。

分析

1. 供給拡大による価格への直接効果

基本的に、需給ギャップが生じるほどの大容量を市場に投入すれば、価格には下方圧力がかかります。日本の月間コメ消費量は約80万~90万トンとされ、30万トンを3か月で放出するのは大きなインパクトを持ちます。

すでに2025年3~4月に競売形式で約31万トンが放出された直後も値上がりの勢いは鈍ったものの高値圏が続きました。しかし、5月に「さらに30万トンを直接小売に流す」という方針が報じられて以降、18週ぶりに小売米価が下落(5月第1週、前週比▲19円)するなど、ピークアウトのシグナルが出始めています。

下落幅はまだ小さいものの、小売現場では「政府が大規模介入し必要なら追加放出も辞さない」構えがアナウンスされたことで、業者の売り惜しみ行動が抑制されつつあると言えるでしょう。

2. 安価な備蓄米への消費者反応

今回の政策の特徴は、消費者が直接「安いお米」を買える点にあります。店頭価格が5kgあたり2,000円前後となれば、現行の新米価格(4~5千円)との差は非常に大きく、家計にとって魅力的です。

実際、名古屋の大型店では6月初旬の発売開始時に1,000人超の行列が報道されるなど、古米への需要は想像以上に高まりました。

コメは必需品なので価格弾力性が低いとされますが、あまりにも高騰するとパンや麺にシフトし、逆に安値品があれば多少の食味低下は許容するという消費者行動が見受けられます。

もちろん、古米は保存中にデンプンの老化や脂質の酸化が進行し、新米より食感や香りが落ちるリスクがあります。ただし、ブレンド販売などで工夫すれば大きく問題にならないケースもあり、実際に「多少食味が落ちても価格優先」という層が多いようです。コメ離れを防ぐ意味でも、当面はこの安価な古米供給が市場の需要を底支えし、米価全体の安定化に寄与する可能性が高いと考えられます。

3. 政策の持続性とリスク

(1) 備蓄水準と食料安全保障

大規模放出により政府備蓄は一時的に減少し、凶作などの非常時に対応できるのか不安も残ります。仮に追加分も含めて合計60万トン以上を放出すると、備蓄在庫は目安の100万トン弱から3割以上減少しかねません。ただし、放出米は元来、5年保管で飼料・加工用に回されるタイミングの在庫でもあるため、「消費者が欲しがる時に放出して有効活用した」とも言えます。いずれにせよ、放出後の備蓄再構築とコスト負担をどうするかは今後の課題です。

(2) 生産者の収益と価格安定の狭間

急騰は消費者に打撃を与える一方、農家にとっては高収入の機会ともなります。事実、2024年産米では過去最高レベル(60kgあたり25,600円程度との報道例あり)で売買されたケースがあり、これを期待して2025年産の作付増を計画する農家も出ています。ところが政府の放出で価格が落ち着けば、高値のメリットは薄れます。ただし、長期的には需給バランスを整え、極端な乱高下を防ぐことが安定した農業経営につながるとの見方も強いです。農水省も引き続き、需給見通しの透明化や他作物への転換支援を続ける方針を示しています。

(3) 日本米のブランドイメージ

古米が大量に出回ることで、「日本のお米=品質が良い」というブランドが損なわれる懸念も一部で指摘されています。しかし、現在の消費者は品質と価格を用途やシーンによって細分化しており、普段使いには安い米、ハレの日には高級米、と使い分ける動きも定着しています。むしろ、極端な高値によってコメが敬遠される事態のほうが、長期的なコメ離れを誘発しかねません。価格対策とブランド維持をどう両立するか、政府と市場双方の取り組みがカギになりそうです。

結論

「古古米30万t放出で米価は下がるのか?」という問いに対し、現状はすでに一定の価格抑制効果が出始めており、2025年内の米価安定化に寄与する可能性が高いと評価できます。コメの需給と市場心理の両面から見ても、大量供給と低価格販売のインパクトは大きく、放出開始後は小売価格が18週ぶりに下落へ転じるなど、早くも“鎮静化”の兆しが出てきました。

もっとも、5kgあたり4,000円超という高値自体は依然として続いており、消費者の負担が急激に軽くなるわけではありません。今後、(1) 追加放出や他の価格対策、(2) 2025年産米での生産増加、そして(3) 気候リスクや備蓄再構築など多くの要素が絡み合いながら、米価は徐々に落ち着きを取り戻していく見通しです。もし大凶作や新たな需要変動が起きれば再び値動きが波乱含みとなる可能性も否定できず、政府と生産者・流通業者は引き続き慎重な舵取りを求められます。

総じて、小泉農水相の古古米30万トン放出策は「短期的な価格鎮静策としては効果を発揮し始めている」と言えます。これが今後の食料政策における「市場介入と備蓄活用の在り方」を再考する一つの契機となるでしょう。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

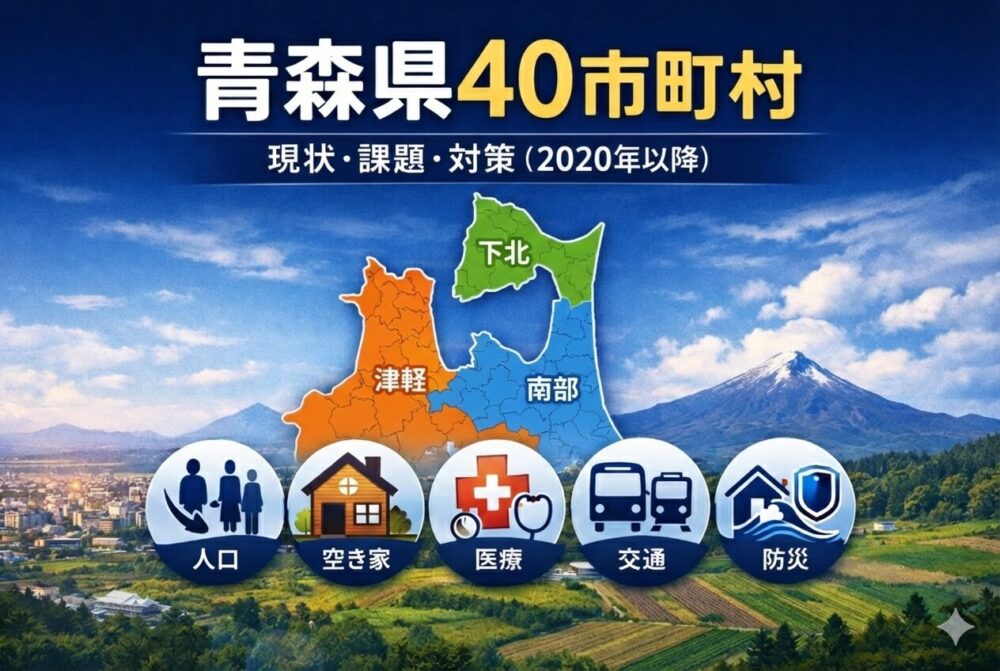

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...

参考文献

- 農林水産省. (2025年4月28日~5月4日POS週報). 「スーパーでの販売数量・価格の推移」 [[統計]]

- USDA Foreign Agricultural Service (2025). Continued High Prices for Japanese Table Rice… GAIN Report JA2025-0009.

- 総務省統計局. (2025). 消費者物価指数(CPI) 品目別指数(東京区部) 第5表. [[統計]]

- 農林水産省. (2024). 令和5年産米の相対取引価格・数量、契約・販売状況等. [[公式資料]]

- 日本経済新聞. (2025年5月8日朝刊). 「コメ価格 18週ぶり下落」

- 朝日新聞. (2025年6月2日). 「名古屋イオン熱田店、備蓄米特売で1,200人超の列」

- Kyodo News. (2025年5月15日). Japan weighs doubling stockpiled rice release to rein in price surge.

- Nippon.com. (2025). Japan Releases Stockpiled Rice to Tackle Soaring Prices.

- Zhu, D., Li, M., et al. (2025). Evaluation of Rice Quality Storage Stability: From Variety Screening to Trait Identification. Plants, 14(3), 356.

- 日本農業新聞 (JAcom). (2025). 「政府備蓄米の随意契約放出、適正価格で緊急実施を」2025年6月1日付.

- 農林水産省. (1995–2025). 国家備蓄米制度に関する各種資料.

- 朝日新聞. (2025年5月31日). 「随意契約の備蓄米、販売スタート 1袋5kg=2,160円の見込み」

※上記文献の【統計】【公式資料】はすべて農林水産省や総務省などの公表データを指します。報道記事については日付と媒体を明示し、読者が一次情報を追跡できるようにしました。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...