日本の夏が年々厳しさを増しています。連日35℃を超える猛暑日、夜間になっても気温が下がらない熱帯夜——もはや「危険な暑さ」が日常化しつつあります。実際、近年の日本は観測史上例のない高温続きです。では、なぜ日本はこんなに暑いのか? 本記事ではその原因を多角的に探り、異常高温が私たちの健康や社会にもたらす影響、さらに今すぐ取り組める熱中症対策や将来に向けた政策提言までを徹底解説します。結論を先に述べれば、日本の猛暑は地球温暖化の長期的影響に、独特の地理・気候条件や都市化の要因が重なり合って発生しています。そのメカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、私たちはこの暑さに備え、被害を軽減することが可能です。

(著者紹介) 気候科学と都市環境工学を専門とするサステナビリティ・ジャーナリストである筆者は、過去20年間にわたり国内外の極端気象を取材・分析してきました。例えば2018年夏、埼玉県熊谷で国内最高記録41.1℃を体感し、その危険性を痛感した経験があります。本記事ではそうした専門知見と現場での体験を踏まえ、読者が「なぜ日本は暑いのか」という疑問に納得し、行動につなげられるような情報提供を目指しています。

地理・気候的背景: 黒潮と太平洋高気圧がもたらす日本の暑さ

まず、日本の暑さを語る上で欠かせないのが地理・気候的背景です。日本列島は中緯度のモンスーン地帯に位置し、南からの暖流「黒潮」に囲まれています。この黒潮によって海から温かく湿った空気が常に供給され、夏の高温多湿の土壌が形作られます。実際、日本近海の海面水温は世界平均より速いペースで上昇しており、100年あたり約+1.33℃の上昇率を示します。温められた海洋からは大量の水蒸気が放出され、大気中の水分量が増えることで不快な蒸し暑さが増幅されます。

さらに夏になると、北太平洋の亜熱帯高気圧、いわゆる太平洋高気圧が日本付近に張り出します。強力な高気圧に覆われることで雲が発生しにくく、連日晴天が続いて日射しが地表を容赦なく加熱します。加えて高気圧は空気を押し下げるため、熱せられた空気が地表付近に滞留しやすく、夜間になっても気温が下がりにくい状態を招きます。実際、気象学者の分析によれば、「大気と海洋、両方が日本列島を暑くしている」と指摘されています。6月から梅雨が明けたような状態が延々と続き、海面水温が上がるにつれてその影響を受けた熱い空気が陸地に流れ込むため、一層気温が上昇するのです。

要するに、日本の夏は暖かな海洋からの熱供給と強い高気圧による覆いという二重の“ふとん”に包まれている状態と言えます。この地理的・気候的要因だけでも十分暑いのですが、次章以降で見るように、ここに地球温暖化の影響や都市化によるヒートアイランドなどが重なることで、近年の異常な高温へと繋がっているのです。

地球温暖化による長期的な気温上昇トレンド

次に、地球温暖化の長期トレンドが日本の暑さに与えている影響を見てみましょう。温室効果ガスの増加に伴う地球規模の気温上昇は、日本にも顕著に現れています。気象庁の観測データによれば、1898年から現在までの日本の年平均気温は100年あたり約+1.40℃の割合で上昇しています。特に1990年代以降は平年を大きく上回る異常高温の年が頻繁に発生しており、温暖化の加速が示唆されています。

その結果、これまでの観測史上最高気温の記録も次々と更新されています。日本の年平均気温の偏差を見ると、過去最も暑かった年のトップ5は①2024年(+1.48℃)、②2023年(+1.29℃)、③2020年(+0.65℃)、④2019年(+0.62℃)、⑤2021年(+0.61℃)となっており、上位を直近数年が独占しています。2024年は全国平均気温が平年比+1.48℃と過去最高を記録し、それまで最高だった2023年を上回りました。また2024年夏(6〜8月)に限ってみると、平均気温の平年差は+1.76℃に達し、これは統計開始以来もっとも大きかった2023年と並ぶ記録的値でした。このように、日本の気温上昇トレンドは世界平均と歩調を合わせつつ、それに都市化の影響などが重なることで、近年の極端な高温を生み出しているのです。

背景には、地球全体の気温上昇が確実に進行している事実があります。世界気象機関(WMO)の報告によれば、2024年の全球平均気温は産業革命前に比べ+1.5℃を初めて超えた可能性が指摘されています。日本もその一部として温暖化の影響から逃れられず、将来シナリオでは気温のさらなる上昇と極端現象の増加が予測されています(詳細は「今後のリスク予測」で解説)。要するに、地球温暖化が日本の猛暑の土台を底上げしていることは疑いようがありません。この長期的傾向の上に、次章で述べるような年周期の気候変動が重なると、暑さはいっそう過酷なものになるのです。

エルニーニョ・ラニーニャ現象など年周期の気候変動の影響

地球規模の年周期変動であるエルニーニョ/ラニーニャ現象も、日本の暑さに影響を及ぼす重要な要因です。エルニーニョ現象とは、赤道太平洋東部の海面水温が平年より高い状態が持続する現象で、ラニーニャ現象はその逆に東部海域の水温が低い状態です。これらは全球の大気循環に変化をもたらし、日本の季節の気候にも影響します。

一般的に、エルニーニョ現象が発生した年の夏は日本付近で太平洋高気圧の張り出しが弱まり、偏西風(ジェット気流)が南に蛇行しやすくなるため、冷夏(平年より気温が低い夏)になる傾向があります。実際の統計でも、エルニーニョ発生時の夏は西日本を中心に気温が低めに出る傾向が確認されています。一方で、ラニーニャ現象の年は逆に太平洋高気圧が強まりやすく、日本列島に南から暖かい空気が流れ込みやすくなるため猛暑になりやすい傾向があります。ラニーニャ時には梅雨明けが早まって夏が長引くことも多く、過去には2010年や2018年、2022年などラニーニャ現象の影響下で記録的猛暑に見舞われました。

ただし、近年の極端な高温は地球温暖化の基調変化が大きく作用しており、エルニーニョ・ラニーニャによる年次変動の影響が相対的に小さくなってきています。例えば本来であればエルニーニョ年は冷夏傾向のはずが、2023年夏〜秋はエルニーニョにもかかわらず異常高温となりました。この背景には、温暖化によって大気全体の温度レベルが上昇し、従来の年周期変動による「涼しさ」を打ち消してしまったことが考えられます。実際、気象専門家は「最近の猛暑は温暖化でエルニーニョ現象の“残り香”が消され、例年以上の暑さになっている」と指摘しています。

以上のように、エルニーニョ/ラニーニャといった年周期の気候変動も日本の気温に影響するものの、その上に温暖化トレンドが重なった現在では、従来のパターン通りにいかないケースが増えています。今後、これら自然変動と人為的気候変化が複雑に絡み合う中で、日本の夏の気候はさらに読みにくく、かつ過酷さを増していくと考えられます。

都市ヒートアイランド現象: 都市化が生む局地的な高温

日本の暑さを語る上で見逃せないのが、都市ヒートアイランド現象(都市部の高温化)です。ヒートアイランド現象とは、都市化に伴う人工的な環境改変によって、市街地の気温が周辺部より著しく高くなる現象を指します。ビルやアスファルトが立ち並ぶ都会では、日中に受けた太陽熱がコンクリートや道路に蓄積され、夜間になっても冷めにくくなります。またエアコンの室外機や車の排熱など人工排熱も多く、都市部は一種の「人工的な熱だまり」と化すのです。その結果、夜になっても気温が25℃以下に下がらない熱帯夜が郊外より頻発し、人々の体に負担をかけます。

具体的なデータを見てみると、東京など大都市の温暖化傾向は全国平均を上回っています。例えば東京の年平均気温は過去100年で約+3℃上昇しており、これは地球全体の気温上昇がおおむね+1℃程度とされる中で、際立って大きな値です。環境省も「日本の大都市ではヒートアイランドの影響が加わり、年平均気温が100年あたり約2~3℃の割合で上昇している」と報告しています。これは前章で触れた日本全体の上昇率(+1.4℃/100年)の2倍にも達する速さです。つまり、都市では地球温暖化と都市化のダブルパンチで気温上昇が進んでいることになります。

都市内でも中心部ほど顕著に暑くなる傾向があり、その範囲も拡大しています。東京都の観測では、熱帯夜の多発地域が1990年代から徐々に西部郊外へ広がっていることが確認されています。具体的には、23区東部の都心や湾岸部だけでなく、新宿・渋谷・目黒といった山手線沿線からさらに西の世田谷区方面まで、夏夜の高温エリアが拡大しています。都市中心部の最低気温は周辺と比べて明らかに高く、夜間でもアスファルトや建物に蓄えられた熱が放出され続けるため、睡眠中も体力を奪われやすい状況です。

ヒートアイランド現象は健康影響のみならず、都市インフラやエネルギー消費にも影響します。猛暑の都市ではエアコン需要が急増して電力消費が増え、ヒートアイランドと電力ピークが悪循環を起こす懸念も指摘されています。また局地的大雨(ヒートアイランドに伴う集中豪雨)など、副次的な気象影響も報告されています。

このような都市の暑さに対し、各都市では緩和策も講じられています。都市緑化(街路樹・屋上緑化)やクールルーフ塗装、水を撒いて路面温度を下げる打ち水などが代表例です。東京では道路に特殊な高反射性舗装や保水性舗装を施すクール舗装を推進しており、既に延べ190km以上の道路で採用されています。これにより真夏の路面温度を通常のアスファルトより最大8〜10℃低く抑え、周囲の空気を冷やす効果が期待されています。ヒートアイランド対策については後述する行政の適応策の章でも触れますが、私たち一人ひとりも街路樹の保護や緑のカーテン設置など身近にできることがあります。都市の暑さを和らげる工夫を生活に取り入れることは、地域全体の温度上昇抑制につながる重要な一歩です。

人体・社会への影響: 熱中症の増加と経済への懸念

猛暑がもたらす人体・社会への影響も看過できません。まず直接的な健康被害として、熱中症の患者が急増しています。総務省消防庁の統計によると、毎年6〜9月の熱中症による救急搬送者数・死者数は増加傾向にあり、近年は高齢化も相まって死亡者数が年間1,000人超と過去に例を見ない規模になっています。1980年代には熱中症による年間死者は数十人規模でしたが、直近の2020〜2022年では年平均1,253人が命を落としており、その差は歴然です。これは1年あたりの死者数が30年前の約20倍にも達する計算で、気温上昇と人口構成の変化によるリスク増大を物語っています。

実際、2024年夏(6〜9月)の熱中症死者数は概数で2,033人に上り、初めて2千人を超えました。これはそれまで最多だった2010年の1,731人を大きく更新し、過去最悪の被害となりました。また2024年の死者数は、なんと1980年代10年間の熱中症死者累計(約1,933人)に匹敵する規模で、一夏で昔の10年分に相当する方が亡くなった計算になります。このように、命に関わる暑さが日本列島を襲っているのです。

特に高齢者や持病のある方は熱中症のハイリスク層です。近年の死亡事例をみると、屋内でエアコンを使わずに熱中症になった高齢者や、畑作業中に倒れた高齢女性などが多数報告されています。高齢化社会の日本では、自宅で孤立するお年寄りを地域で見守ることや、適切な冷房の使用を促す啓発がますます重要です。

また屋外労働者にも深刻な影響が出ています。建設現場や農作業など炎天下で働く方々は熱中症リスクが高く、2023年には職場での熱中症死傷者の約20%が建設業の作業員でした。炎天下の作業は短時間でも体内に熱が蓄積し、重大な障害を引き起こします。現場では空調服(ファン付き作業着)やこまめな休憩・水分補給といった対策が取られていますが、それでも労働災害としての熱中症件数は増加傾向にあります。厚生労働省によれば、職場における熱中症による死傷者数は過去10年で2倍以上に増えています。酷暑下での作業は労働生産性を低下させ、場合によっては作業中止や夜間シフトなど対応を迫られるため、経済活動にも影響を及ぼします。

社会全体への影響も無視できません。真夏の猛暑日は外出を控える人が増え経済活動が停滞したり、観光やイベントが中止になるケースも出ています。さらに農林水産業では、高温による作物被害が深刻化しています。例えば2023〜2024年の酷暑では、北海道函館市で記録的猛暑によりカボチャが日焼けして何十トンも廃棄されたり、トマトが大量に商品価値を失い栽培を断念するといった事例が報告されました。米の品質低下(白未熟粒の増加)や果樹の生育障害なども各地で問題となっています。これらは食料供給や農家の経営を圧迫し、経済損失として表れます。ある推計では、極端な暑さによる世界全体の労働生産性損失は2030年までに年間2.4兆ドル(約350兆円)に達するとも言われ、日本も例外ではありません。

このように、日本の異常高温は人命に関わる健康危機であると同時に、社会・経済に広範な影響を及ぼす重大な課題です。次章では、今後さらに懸念されるリスクと将来予測について、最新の研究知見を基に見ていきます。

▲猛暑の中、空調服(ファン付き作業着)を着用して建設作業にあたる労働者。日本政府は2025年より企業に対し猛暑下での遮熱対策や休憩確保を義務付ける労働安全規則を施行した(2025年7月、東京)

今後のリスク予測: 温暖化がもたらす将来の暑さ

気候モデルによる将来予測は、日本における高温リスクが今後さらに増大することを示しています。政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書では、今世紀半ば〜末にかけてアジアで極端な高温日と熱波の発生頻度・強度が増加することは極めて確実とされています。特に高温多湿な東アジアの沿岸地域では、熱中症による死亡リスクが気温上昇に伴って大幅に高まると予測されています。簡単に言えば、現在私たちが「異常」と感じている猛暑が、将来には当たり前の夏の気温になってしまう可能性があるのです。

実際、一部の予測では2050年代には東京の真夏日(最高気温30℃以上)や猛暑日(35℃以上)の頻度が現在より飛躍的に増加し、夏の平均気温自体が今より数℃高くなるシナリオもあります。民間の気候予測チームの試算によれば、「2023〜2024年並みの酷暑が約50年後には“平均的な夏”になる」という衝撃的な見通しも示されています。また、産業医大などの研究では、現在35℃程度の最高気温で推移している都市が2050年には40℃を超える日が珍しくなくなるとも報告されています。

さらに懸念されるのは、気温だけでなく湿度の上昇です。将来の日本の夏は、単に気温が高いだけでなく湿度も高く体感的な暑さ(暑さ指数WBGT)が著しく上昇すると予想されています。湿度が高いと汗が蒸発しにくく体温を冷却できないため、たとえ気温が現在より数度高い程度でも、人体への負担は指数関数的に増大します。医学的には、深部体温が40℃を超えると生命の危険が高まるとされますが、将来の猛暑環境では屋外活動時にこの臨界に達するリスクが飛躍的に高まると懸念されます。

日本の気候はまさに「四季の国」から「二季の国」へ変わりつつある——先に紹介した立花教授の言葉通り、春と秋が短く消えゆき、長い夏と冬だけが残るような極端化が進行しています。このまま温暖化対策が不十分であれば、21世紀後半の日本では毎年が2023年・2024年級の猛暑となり、下手をすれば現在の記録を上回る過酷な夏が頻発する可能性も否定できません。そうなれば人々の健康リスクや社会への打撃は一層深刻となり、夏季の災害(熱中症、干ばつ、電力危機など)が慢性化する恐れがあります。

しかし希望がないわけではありません。気候モデルは同時に、温室効果ガス排出を削減する緩和策によって今世紀後半の温度上昇幅を抑えられることも示しています。例えばパリ協定の目標通りに世界が進めば、猛暑日の増加もある程度限定的に抑制でき、日本における極端熱波の発生頻度も最悪シナリオよりは低くなる見通しです。重要なのは、「未来の暑さは私たちの行動次第で変えられる」という点です。次章では、そうした未来に備えるために日本で講じられている適応策や私たちにできる取り組みを紹介します。

国・自治体・企業による適応策と熱中症対策

<!--summary: 日本では猛暑への適応策が進められています。国の「気候変動適応計画」では防災・農業・健康など各分野での対策を強化し、2023年には熱中症対策の実行計画も策定されました。自治体もクールルーフや緑化、クール舗装など都市の暑熱環境緩和策を推進。企業には2025年から猛暑時の労働安全対策が義務化され、空調服や作業時間の見直し等が実施されています。総力戦で暑さに適応し、被害軽減を図る動きが広がっています。-->

ここまで述べてきたように、日本の異常な暑さは多方面に影響を及ぼす深刻な課題です。そのため、国や自治体、企業レベルで様々な適応策(アダプテーション)が講じられ始めています。適応策とは、進行中の気候変動の影響に対応・適応して被害を軽減する取り組みのことで、温暖化そのものを抑制する緩和策(ミティゲーション)と車の両輪を成すものです。

国の取り組み: 環境省は2018年に「気候変動適応法」を施行し、同年11月に初の「気候変動適応計画」を策定しました。その後2020年12月公表の影響評価報告を踏まえ、2021年10月に適応計画を改定して対策の拡充を図っています。この計画では、防災・インフラ、農林水産、自然生態系、健康など幅広い分野ごとに具体的な適応施策とKPI(成果指標)が設定されました。特に熱中症対策については重点強化分野と位置付けられ、2023年5月には改正適応法に基づき「熱中症対策実行計画」が新たに策定されています。これにより、各省庁や自治体の連携の下、高温環境から国民の生命を守るための行動計画が整備されました。具体的には、暑さ指数(WBGT)に基づく熱中症警戒アラートの全国展開、学校や高齢者施設での暑さ対策ガイドライン整備、医療体制の充実などが盛り込まれています。

自治体の取り組み: 各自治体も地域特性に応じた暑さ対策を進めています。例えば東京都は2019年に「ヒートアイランド対策方針」を改定し、都心部のクールルーフ(建物屋上の遮熱塗装)やクールペイブメント(高反射・保水舗装)の導入助成、都市部の緑地拡充などを推進しています。先ほど紹介したように、クール舗装は2030年までに都内245kmへ拡大する計画で、歩道の遮熱性向上により体感温度の低減が期待されます。また大阪市や名古屋市でも街路樹のシェード効果を利用した「緑のカーテン通り」の整備、ミスト散水設備の設置など創意工夫を凝らした施策がみられます。地方自治体は地域の気候リスク評価に基づき地域気候変動適応計画を策定することが義務付けられており、各地で住民参加型の適応策づくりが進んでいます。

企業・職場の取り組み: 猛暑下で働く労働者を守るため、企業にも新たな規制と対策が求められています。日本政府は2025年6月より改正労働安全衛生規則を施行し、屋外作業時の熱中症対策を事業者の義務としました。これにより企業は、炎天下で働く従業員に通気性の良い服装をさせる、日陰やテントを設置して直射日光を避けさせる、冷房の効いた休憩所と十分な休憩時間を提供するといった措置を講じる必要があります。実際、多くの建設現場や運送業などで空調服の着用やこまめな水分補給休憩が導入され、作業時間も朝夕の涼しい時間帯に変更するなどの工夫がなされています。またオフィスワーカーについても、総務省の呼びかけでクールビズ(軽装勤務)やテレワーク推進によって室内空調の節電と熱中症予防を両立させる取り組みが定着しました。

このように、国・自治体・企業がそれぞれの立場で「猛暑への適応」を進めつつあります。重要なのは、これらを縦割りではなく総合的に実行することです。例えば、行政が発令する熱中症警戒アラートを企業が柔軟な勤務対応に活かし、個人もそれに従って行動を変える——といった連携が求められます。気候危機とも言われる時代において、猛暑への適応策はもはや選択肢ではなく必須の課題です。幸い日本には、高度な気象予報技術や地域の絆、季節と共存してきた知恵があります。それらを総動員し、社会全体で暑さに強い国づくりを進めていくことが急務と言えるでしょう。

まとめ: 異常な暑さへのアクションプラン

<!--summary: まとめ: 日本の異常高温は地球温暖化に地理的要因と都市化が重なって起きています。私たちが取るべきアクションは、(1) 温室効果ガス排出削減で温暖化を緩和し、(2) 暑さへの適応策を生活や社会に取り入れることです。具体的には、こまめな水分補給・適切な冷房で熱中症を防ぎ、緑のカーテンなど身近な暑さ対策を実践すること。また企業や行政には働き方の見直しやインフラ整備が求められます。一人ひとりの行動と政策の両輪で「灼熱の未来」を回避し、安全で持続可能な社会を目指しましょう。-->

日本の猛暑のメカニズム、影響、そして対策について包括的に見てきました。総括すると、日本がこれほど暑いのは「地球規模の温暖化」という大きな潮流に、「海洋・大気の地理的特徴」と「都市化によるヒートアイランド」が掛け合わさっているためです。それによって記録的な高温が生じ、人々の健康や社会経済に多大な影響を及ぼしています。

しかし、原因が明らかになれば取るべきアクションプランも自ずと見えてきます。私たちに今求められるのは、大きく二つの方向性——温暖化の緩和と暑さへの適応——で行動することです。

- 温室効果ガスの排出削減(緩和策): 猛暑の根本原因である地球温暖化を緩やかにするため、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減が急務です。具体的には、再生可能エネルギーへの転換、省エネの徹底、エコな移動手段の利用、個人レベルでも節電・節ガスに努めることが挙げられます。例えばエアコン設定温度を適切に保ちつつ扇風機を併用する、省エネ家電を選ぶ、徒歩や自転車・公共交通を活用してマイカー利用を減らす、といった日々の工夫が積み重なれば、大きなCO2削減につながります。私たち一人ひとりの意識と行動の積み重ねが、将来の気温上昇幅を左右するのです。

- 熱中症予防と適応策の実践: 既に避けられないレベルまで来てしまった暑さには、賢く適応するしかありません。個人のレベルでは、基本的な熱中症予防を徹底しましょう。こまめな水分・塩分補給、暑い日の無理な運動や屋外作業の回避、日傘や帽子・冷感グッズの活用、涼しい服装の工夫など、できる対策は数多くあります。また室内ではエアコンの適切利用をためらわないことが大切です(ただしエアコン使用時にも換気を忘れずに)。夜間寝苦しい場合はタイマー設定やクーラー+扇風機併用で快適性を高め、睡眠不足にならないようにしましょう。 ご家庭では住まいの暑さ対策も効果的です。窓にすだれや遮熱カーテンを設置したり、バルコニーでゴーヤなどのグリーンカーテンを育てれば、室温の上昇を和らげることができます。庭がある方は打ち水や植樹で周囲の気温低減に貢献できますし、集合住宅でもベランダ緑化や屋上緑化が可能です。こうした身近な適応策は塵も積もればで地域全体のヒートアイランド緩和につながります。 社会的なレベルでは、柔軟な働き方やコミュニティでの支え合いが重要になります。猛暑日は学校の体育の授業を中止したり、企業がテレワークやサマータイムを導入して通勤ラッシュの混雑や炎天下の作業を避ける、といった取り組みが望まれます。実際、先述のように政府のガイドライン整備により2025年からは企業に対策が義務付けられました。労働者の方も遠慮せず職場に改善提案を行い、安全な労働環境づくりに参画してください。また地域では高齢者や子どもの見守りネットワークを強化し、近所でクーリングシェルター(冷房の効いた公共避難所)の情報を共有するなど、お互いに助け合う体制づくりが大切です。

最後に強調したいのは、「未来の暑さを決めるのは私たちの選択」だという点です。手をこまねいていれば、気温上昇は際限なく続きます。ですが、ここまで述べてきたような緩和策・適応策を社会全体で推進すれば、たとえ今より暑くなっても人命を守り暮らしの質を維持することは十分可能です。幸い日本には、科学的知見と技術力、そして困難を乗り越えてきたコミュニティの力があります。それらを結集して「猛暑に負けない日本」を築いていきましょう。

灼熱の太陽に立ち向かうには、私たち一人ひとりの行動と政策の後押しという両輪が欠かせません。地球規模の気候課題に挑みつつ、足元の生活を守る取り組みを同時に進めることで、安全で持続可能な未来を切り拓くことができるのです。今日からできることを実践し、社会全体の意識を変えていく——その積み重ねが、未来の夏を少しでも涼しく、安心なものにしてくれると信じています。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 日本の暑さは他の国と比べて特別に厳しいのですか?

A1. 日本の夏は高温多湿である点が特徴で、例えば中東や欧米の乾燥した暑さとは質が異なります。気温そのものは世界記録に比べれば低くても、湿度が高いため体感的な負担が大きく、熱中症になりやすい環境です。また、都市部では夜間も気温が下がりにくいので、暑さによる疲労が蓄積しやすい点で厳しさがあります。

Q2. エルニーニョ現象が起きると日本の夏は涼しくなるのですか?

A2. 一般的にはエルニーニョ発生年の夏は冷夏傾向になるとされています。太平洋高気圧の勢力が弱まり、偏西風が南に下がるためです。ただ、地球温暖化の進行で基礎気温が上昇しているため、最近ではエルニーニョ年でも猛暑となるケースがあります。逆にラニーニャ現象の年は猛暑傾向が強まりますが、これも温暖化で影響が上書きされつつあります。

Q3. ヒートアイランド現象とは何ですか?

A3. ヒートアイランド現象とは、都市部の気温が周辺地域よりも高くなる現象です。原因は都市の密集した建物や舗装面が日中の熱を蓄えること、エアコンや車からの人工排熱、緑地の減少などです。その結果、都市では夜になっても気温が下がりにくく、熱帯夜が増えるなどの影響が出ます。東京など大都市ではヒートアイランドによって、この100年で気温上昇が郊外の2倍以上のペースになっています。

Q4. 猛暑を和らげるために個人でできることはありますか?

A4. はい、日常生活の中で暑さを和らげる工夫がいくつもあります。例えば、窓にすだれや遮熱カーテンを設置して直射日光を遮る、打ち水をして地面の温度を下げる、庭やベランダで緑のカーテンを育てるなどが効果的です。また、日中は無理をせず涼しい室内で過ごす、外出時は日傘や帽子で直射日光を避ける、適切にエアコンを使って室温を調整することも大切です。これらの積み重ねで体感温度を下げ、熱中症の予防につながります。

Q5. 将来の日本の夏の暑さはどうなりますか?

A5. 将来の暑さは、温暖化対策の進み具合によって変わります。対策が不十分な場合、今世紀半ば以降には現在の猛暑が当たり前になり、真夏日や猛暑日の数が飛躍的に増えると予測されています。一方、パリ協定目標のように温暖化を2℃未満に抑えられれば、極端な猛暑の頻度もある程度抑制されます。それでも全体的な気温上昇は避けられないため、引き続き適応策を進めつつ、最悪のシナリオを避ける努力が必要です。

参考文献

- https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html - 気象庁「日本の年平均気温」 (2025)

- https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/2029716 - CBCニュース: 四季の国から二季の国へ(立花義裕教授 解説) (2025)

- https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/sum_jpn.html - 気象庁「日本の季節平均気温(夏)」 (2024)

- https://www.data.jma.go.jp/cpd/data/elnino/learning/tenkou/nihon1.html - 気象庁「エルニーニョ現象時の日本の天候の特徴」 (閲覧日2025)

- https://www.energytracker.jp/20250423_climate_heat-wave-forecast/ - Energy Tracker Japan: 温暖化とラニーニャ現象で猛暑予測 (2025)

- https://www.weforum.org/stories/2024/07/cooling-japan-how-innovative-materials-are-tackling-heatwaves/ - World Economic Forum: 「猛暑の日本」で開発が進むクール素材 (2024)

- https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/30/national/green-infrastructure-heat-island-effect/ - The Japan Times: 都市緑化で都市の暑さを冷ます科学的アプローチ (2023)

- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/heat_island/regulation.html - 東京都環境局「ヒートアイランド対策ガイドライン」 (2021)

- https://japan-forward.com/tokyo-introduces-cool-pavements-to-combat-heat-island-effect/ - JAPAN Forward: 東京のクール舗装導入(熱帯夜対策) (2024)

- https://www.asahi.com/articles/AST513442T51UTIL001M.html - 朝日新聞: 2024年の熱中症死者が過去最多に (2025)

- https://www.reuters.com/business/environment/japanese-firms-take-steps-protect-outdoor-workers-heatwave-sizzles-2025-07-07/ - Reuters: 日本企業が猛暑下で屋外労働者保護へ対策 (2025)

- https://www.reuters.com/lifestyle/science/air-conditioned-jackets-help-keep-tokyo-workers-sizzling-2023-09-07/ - Reuters: 東京で空調服が労働者を守る (2023)

- https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/pdf/1_2.pdf - 環境省「令和元年 環境白書」気候変動影響と適応 (2019)

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_Asia.pdf - IPCC第6次報告書WG2「アジアの気候リスク」ファクトシート (2022)

- https://www.env.go.jp/earth/tekiou/plan.html - 環境省「気候変動適応計画(令和3年改定)」 (2023)

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

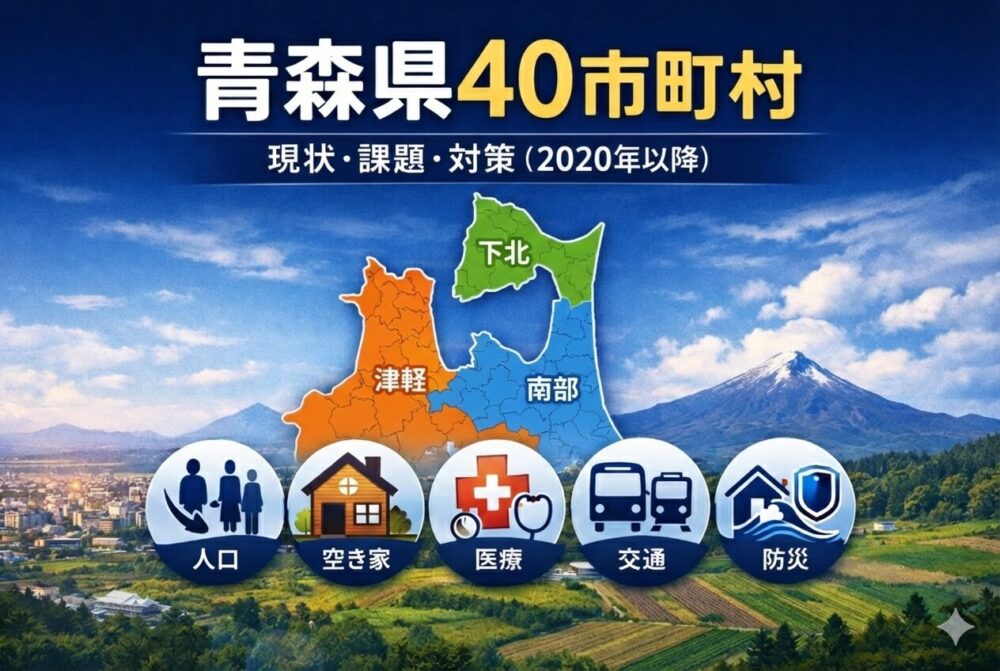

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...