背景

一見すると新しいトレンドに見える Quiet Luxury だが、その思想的源流は、古くから存在する「目立たない高級志向(目立たぬ消費)」にも遡ることができる。1899年に経済学者ソースタイン・ヴェブレンが提唱した「顕示的消費」では、高級品を人目につく形で使うことで社会的地位を誇示すると論じられた。しかしその後、20世紀後半の社会学者ピエール・ブルデューは「文化資本」の概念を提示し、単に金銭的な豊かさではなく、洗練された趣味や知識によって階層が分化する仕組みに注目した。Quiet Luxury はまさにこの延長上にあり、派手なロゴや多量消費ではなく、知る人ぞ知る品質や伝統で価値を示すスタイルと言える。たとえば、富裕層の間では、高品質カシミヤや細部にこだわった仕立てといった“外からは分かりにくいが本物を知る人には伝わる”要素こそが重要なステータスシグナルになる。

こうした静かな贅沢が改めて注目される背景には、社会経済の変化も深く関わっている。2020年代に入り、新型コロナウイルス感染症のパンデミックや地政学的リスクの高まり、インフレなどが相次いで人々の消費マインドに影響を及ぼした。こうした不安定な情勢下では、露骨な富の誇示が敬遠される一方、「控えめで堅実な価値」を求める傾向が富裕層の間でも高まっているという。また、金融・政治的危機においては、大衆層の消費マインドが萎縮するだけでなく、若い世代の富裕層も「見せびらかさないエレガンス」を優先する動きが強まることが調査で示唆されている。

さらに、富裕層人口の拡大とラグジュアリーブランドの大衆化が進むなか、本当の超富裕層は大衆との違いを示すためにあえて「ロゴレス」や「伝統的な職人技重視」の製品へ回帰する動きが見られる。インドをはじめとする新興国でも、かつてはロゴ重視だった高級消費が、クラフトマンシップや文化的ストーリーを評価する洗練志向へと移行しつつあり、これも世界的に Quiet Luxury が注目される要因となっている。

分析

ブランド戦略に見る静かな贅沢

Quiet Luxury が台頭するなか、各ラグジュアリーブランドはブランディングや製品戦略を大幅に見直している。その代表格としては、イタリアのロロ・ピアーナ(Loro Piana)やブルネロ・クチネリ(Brunello Cucinelli)が挙げられる。両社は長年にわたりロゴを極力表に出さず、最高級素材と職人技へ注力する方針を徹底しており、「静かな贅沢」の象徴的存在だ。ブルネロ・クチネリは「人間主義的資本主義」をブランド理念に掲げ、従業員への配慮や地域コミュニティへの貢献といった社会的・倫理的側面と高品質な製品とを結びつけている。このような姿勢が派手さよりも内面の品位を重視する富裕層から強く支持されている。

興味深いのは、Quiet Luxury を体現するブランドが近年非常に好調な業績を上げている点である。ブルネロ・クチネリ社の 2023 年第 3 四半期までの売上は前年同期比 +27.5% と著しい伸びを示し、特に中国本土で約 +50% 増という顕著な成長を記録した(同社 IR データによる)。インフレや景気不透明感から中間層の高額消費が減少傾向にある一方、真に富裕な層の購買行動は依然として堅調であり、高品質かつロゴレスなブランドに集中していると分析されている。こうした現象は、同じく高品質志向のエルメスやゼニアなどでも確認される。特にエルメスはバーキンやケリーといった超高額かつ限定生産のバッグを軸に需要が衰えず、2024 年前半までの主要ラグジュアリー企業株の中でも最も堅調な株価推移を見せている(Financial Times, 2025 ほか)。ただし「唯一上昇」というよりは「他社をアウトパフォームしている」という程度の表現が正確である。

しかしながら、Quiet Luxury には「静かであるがゆえのパラドックス」もある。ロロ・ピアーナのスエードシューズ「サマーウォーク」やボッテガ・ヴェネタのミニマルバッグが SNS やインフルエンサーによって拡散された結果、静かであったはずのブランドが一気に大衆化・顕在化してしまうケースだ。いったん市場の人気を得ると、ブランド自体がステータスシンボル化してしまい、本来の「控えめ」というコンセプトが損なわれるジレンマが生じる。エルメスのバーキンも、ラップミュージックやセレブの SNS で頻繁に言及されることにより、秘めやかなステータス性がポップカルチャーのアイコンへと転じた例といえる。今後はデジタルマーケティングの活用と「過剰拡散の回避」という難しいバランスをどのブランドも模索する必要があるだろう。

消費者の心理と認知的特徴

Quiet Luxury を支えるのは、富裕層および高級市場における消費者心理の変化である。特にミレニアルや Z 世代の台頭にともない、「みんなに見せびらかすための消費」から「自分自身の価値観やセンスを表現し、共感できる仲間とつながるための消費」へとラグジュアリーの意味づけが変わってきたとの指摘がある。彼らはロゴ満載の製品ではなく、一見シンプルだが歴史や物語性に支えられた商品に魅力を感じ、自らの審美眼や社会的意識の高さをさりげなくアピールしようとする。

また、サステナビリティや倫理観への関心の高まりも静かな贅沢を後押ししている。たとえば大量生産・大量消費を見直す動きや、公正な労働慣行・環境保全といった点を評価する層が増えつつあり、クラフトマンシップや持続可能な素材を強調するブランドに好意を持ちやすいという。このとき、高級品そのものをすべて否定するのではなく、「本当に質の高いものを長く大切に使いたい」という志向が Quiet Luxury につながっている。さらに、ラグジュアリーに関する知識や経験が深い消費者ほどロゴよりも素材や技術の本質に価値を見いだす傾向が強いとされる。これは「消費者が成熟するほど、目立たないシグナルを好む」ことを示唆し、ブランド側も製品の物語性や背景をより詳しく伝えるマーケティング戦略を強化する理由の一つである。

経済状況と富裕層消費の変化

最後に、マクロ経済の観点から見ると、近年のラグジュアリー市場は「富裕層の上位層による支出の堅調さ」と「中間層の高額消費の伸び悩み」が顕著になり、二極化が進んでいる。Bain & Company の 2023 ~ 2024 年のレポートによれば、世界全体のラグジュアリー市場はパンデミック後に急回復したものの、その牽引役は中国やアメリカなどの超富裕層顧客が中心であり、中間層はインフレや景気後退懸念で苦戦しているという。中国でも経済減速の影響で中間層の高級消費が減退する一方、富裕層は消費自体を大幅には縮小せず、かえってロゴの少ない落ち着いたアイテムを選ぶ動きがあるとの報告もある。これは社会情勢が不安定なときに過度な顕示行為を避ける「自己防衛的」対応とも考えられており、Quiet Luxury 路線のブランドが相対的に堅調な売上を維持する要因となっている。

また、若い富裕層ほど SNS や社会問題に敏感で、ブランド選びにおいてサステナビリティや倫理観、さらには「静かに楽しむエレガンス」を重要視するとの分析もある。たとえば大衆的に人気の高いロゴアイテムは「成金趣味」のように見えてしまうため避けつつ、品質や企業理念に優れた逸品であれば高額でも「価値ある支出」と受け止める。こうした意識変容は、富裕層が社会的な批判や嫉妬を回避する効果も持ち、より目立たない形での自己表現を好む Quiet Luxury を後押ししていると考えられる。2023 年末に、ロゴやモノグラムのイメージが強かったグッチ(Gucci)が新作コレクション「Ancora(アンコーラ)」でミニマル・落ち着き路線への大幅転換を打ち出した例は、このような市場の潮流を反映する象徴的な出来事と言えよう。

結論

本稿では、クワイエット・ラグジュアリー(静かな贅沢)(Quiet Luxury)という消費現象を、最新研究や統計データにもとづき多角的に検討した。Quiet Luxury は単にロゴを排した高級品を指すだけでなく、伝統・品質・職人技・倫理観といった「本質的価値」を重視する消費行動であり、顕示的消費とは対極に位置づけられる。コロナ禍以降の不安定な世界情勢がこうした「控えめで堅実な贅沢」を加速させたこと、そして富裕層がブランドロゴよりも真の品質・価値観の共有を求める方向に動いていることが、今回の分析で確認された。実際、最高品質やサステナビリティを打ち出す Quiet Luxury ブランドは業績を伸ばし、世界規模での富裕層消費の二極化のなかでも持続的な需要を獲得している。

もっとも、静かな贅沢が大衆に広まれば本来の「控えめで希少」というステータス性が薄れかねないというジレンマや、デジタル時代における過度な露出をどうコントロールするかといった課題もある。それでも少なくとも現時点では、Quiet Luxury は「真に良いものを知る人のための選択肢」として、世界の高級市場を牽引する大きな潮流として定着し始めている。これからの高級消費は、派手さを売りにするだけでなく、いかに消費者の深い満足感や文化的共感を得られるかがカギとなるだろう。そしてこの動向は、一時的なブームを超えて、高級ブランドや富裕層のライフスタイルにおける新しい常識として根付いていく可能性が高いと考えられる。

参考文献

Antioco, M., & Koshevaya, A. (2025, January 14). During uncertain times, for luxury clients: quiet is the new loud. EDHEC Vox. Retrieved from https://www.edhec.edu/en/research-and-faculty/edhec-vox/during-uncertain-times-luxury-clients-quiet-is-the-new-loud

CXG. (2023). Less Is More: Quiet Luxury Has Not Lost Its Luster. CXG – Thoughts and Perspectives. Retrieved from https://www.cxg.com/insight/less-is-more-quiet-luxury-has-not-lost-its-luster/

Jiang, L., Shan, J., & Cui, A. P. (2022). Quiet versus loud luxury: The influence of overt and covert narcissism on young Chinese and US luxury consumers’ preferences. International Marketing Review, 39(2), 309–334. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2021-0093

Li, Y. (2025). Young females and “old money”: Marketing innovation and consumer psychology inside the luxury industry. Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 51, 77–81. https://doi.org/10.54097/5d8s7a36

Maheshwari, K., & Zaidi, A. A. (2025). Quiet luxury in India: Aspirational consumption and accessibility in the age of social media. International Journal of Research Publication and Reviews, 6(5), 2155–2179. https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0525.1646

Spencer, M. (2024, July 17). Luxury brands feel the sting as Chinese growth slows. Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/world/china/luxury-brands-feel-sting-chinese-growth-slows-2024-07-17/

Taylor, C. R., Borenstein, B., & Pangarkar, A. (2024). What, no logos? Why some minimalists prefer quiet luxury. Psychology & Marketing, 42(1), 142–158. https://doi.org/10.1002/mar.22121

Wong, J., & Ho, F. N. (2024). The luxury consumer knowledge effect: when mature consumers prefer inconspicuous consumption. European Journal of Marketing. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/EJM-01-2023-0073

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

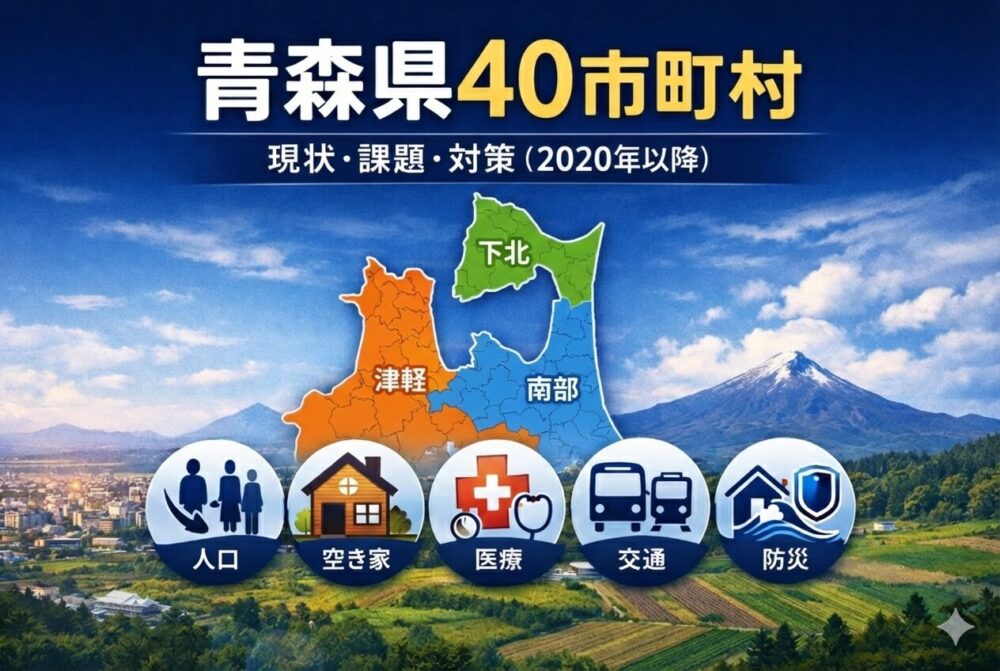

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...