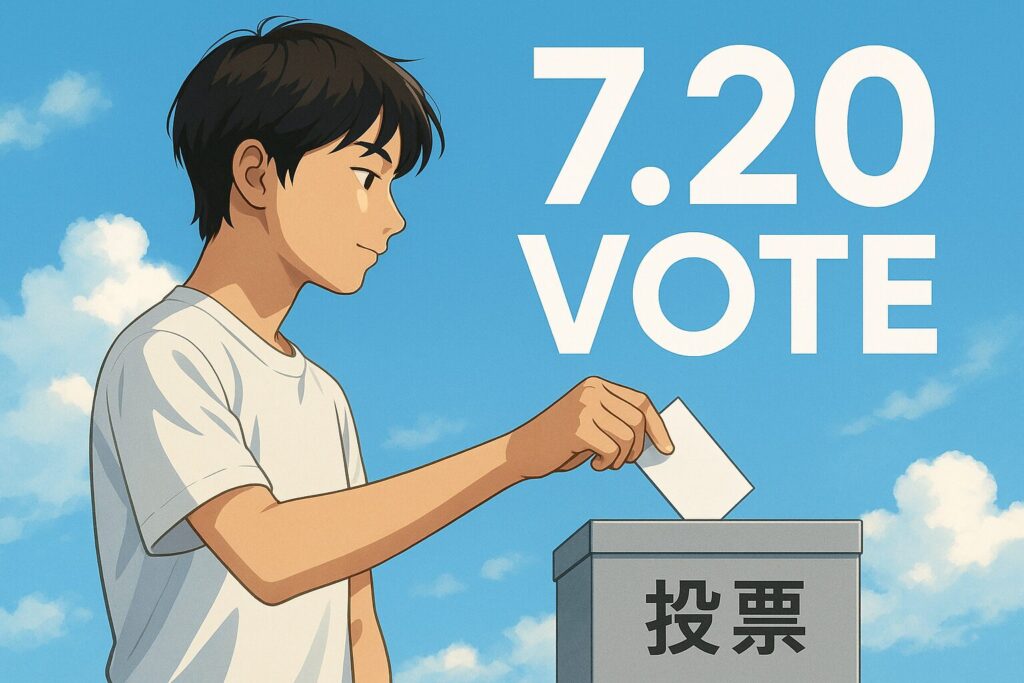

大学生の健太さん(20)は、7月三連休の初日である土曜に旅行へ出発する準備に追われています。友人たちと計画した夏の思い出づくりに胸躍らせる一方で、日曜日には参議院選挙の投票日が控えていることに気づきました。「せっかくの休みだし、投票は見送ろうかな…」――そんな迷いが頭をよぎります。しかし、そのたった1票が未来を変えるかもしれないとしたらどうでしょうか。実は今回の参院選は“三連休のど真ん中”という異例の日程です。SNS上でも「投票率を下げるための作戦では?」といった声が相次ぎ、専門家からも懸念の声が上がっています。このままでは記録的な低投票率に陥り、あなたの大切な声が政治に届かなくなる可能性があります。

本記事では、三連休中日の選挙で起こり得る低投票率のリスクをデータで分析し、投票に行くことの具体的なメリットを5つ紹介します。また、忙しいあなたでも投票できる期日前投票の方法や、若者の1票が政策に影響を与えるシミュレーション結果、連休に負けず投票モチベーションを維持するコツ(心理学的エビデンス付き)も解説します。「投票なんて行かなくても大勢に影響はない」と思っている方にこそ読んでほしい内容です。今この記事を読み終えたら、7月20日(日)の予定表に“投票”と書き込んでください。あなたの行動が、日本の未来を左右します。

投票率低下のリスク分析(データで読む危機)

過去の参院選の投票率推移を振り返り、今回の三連休中日選挙で予想される投票率低下のリスクを分析します。データは直近の選挙で投票率が緩やかに低下傾向にあることを示しており、若年層の投票離れが特に深刻です。悪天候や大型連休と投票率の関係についての事例も紹介し、低投票率がもたらす民主主義への危機感を浮き彫りにします。

まず、直近10年間の参議院通常選挙における全国投票率の推移を見てみましょう。以下の表は2013年以降の参院選投票率をまとめたものです(全国ベース)。

| 年度(投開票日) | 投票率(全国) | 備考 |

|---|---|---|

| 2013年7月21日 | 52.61% | (平成25年)ネット選挙解禁 |

| 2016年7月10日 | 54.70% | (平成28年)18歳選挙権導入 |

| 2019年7月21日 | 48.80% | (令和元年)戦後2番目の低水準 |

| 2022年7月10日 | 52.05% | (令和4年)前回比 +3.25pt上昇 |

ご覧のように、2019年の参院選投票率は48.80%と戦後で2番目の低さでした。この年は参院選史上でも有数の低投票率で、有権者の半数以上(約5,036万人)が棄権した計算になります。幸い直近の2022年参院選では52.05%とやや持ち直したものの、それでも有権者の半分近くは投票所に足を運んでいません。特に若年層(20代)の投票率は3割程度と全世代で最も低く、この「若者の投票離れ」が全体の低投票率に拍車をかけています。

では、なぜ投票率がここまで低下傾向にあるのか、その要因の一つとして指摘されるのが投開票日当日のスケジュール要因や天候要因です。事実、過去には大型連休や悪天候が投票率に影響した例が報告されています。例えば、2017年10月の衆議院選挙は投票日直撃の超大型台風により投票率が53.68%にとどまりました。これは戦後2番目の低水準で、悪天候が一因となったと考えられています。また、2014年衆院選は年末の慌ただしい時期に行われたことや有権者の関心低下から戦後最低の52.92%を記録しました。このように「天気」や「日程」と投票率低下には一定の相関が見られます。

そして今回の参院選は、史上初めて投票日が3連休の中日に当たります。7月20日(日)は翌日が「海の日」で祝日となるため、多くの人が家族旅行や帰省、レジャーなどの予定を入れているでしょう。現役世代にとって連休中日にわざわざ投票所へ行くモチベーションが下がる可能性は高く、「なぜわざわざ連休の真ん中にしたのか理解できない」という専門家の批判も出ています。暑さ厳しい真夏でもあり、「猛暑の中、行くのをためらう人も少なくないだろう」との指摘もあります。こうした状況から、一部では「与党が有利な高齢者票だけで勝てるよう、若者に投票させたくないのではないか」といった憶測すら呼んでいる状況です(一部 SNS で指摘)。

もちろん専門家の中には「日程や天候が投票率に与える影響はそれほど大きくない」との分析もあります。同志社大の吉田徹教授は「3連休でも外出する人は半数程度で、近年は“安近短”志向も強まっている」とし、大勢が旅行に出かけるわけではないとの見解も示しています。また、投票率を左右するのはむしろ「争点の有無」や「選挙戦の接戦度」の方が大きいという研究もあります。しかし、大切なのは有権者一人ひとりが「自分の一票には意味がある」と認識して投票へ向かうことです。仮に今回の参院選で投票率が50%を大きく割り込めば、当選者の民意の正当性にも影響しかねません。国民の半分以上が投票しない選挙では、政治家は「白紙委任」を得たも同然であり、民主主義の根幹が揺らぎます。実際、戦後唯一全国投票率が50%を下回った1995年参院選(44.52%)では、「有権者の過半数が棄権した」状態となり、政治不信が大きく報じられました。

参考情報: 今回の参院選の情勢や各党の議席予想については、当サイトの解説記事「2025年参議院選挙予想・最新情勢と議席シミュレーション」

2025年参議院選挙予想・最新情勢と議席シミュレーション

2025年参議院選挙の行方をデータ分析しました。選挙制度と改選数の基礎から主要政党の勢力、最新の支持率トレンド、注目選挙区の情勢まで網羅。過去の参院選結果や最新世論調査を基に議席数をベースライン・楽観・悲観の3シナリオで予測し、選挙後の政治・経済インパクトも考察します。 選挙制度・改選数の要点整理 2025年参議院選挙(第27回参議院議員通常選挙)は、令和7年7月20日に投開票が予定されています。参議院は任期6年で3年ごとに半数を改選する仕組みで、今回は定数248議席のうち半数の124議席が改選対象です( ...

でも詳しく紹介しています。併せてご覧ください。

投票へ行くべき5つの実利・社会的メリット

投票に行くことには多くのメリットがあります。このセクションでは、特に若い世代のあなたに響く実利的なメリットと社会的なメリットを5つ厳選して紹介します。単なる義務感ではなく、「投票するとこんないいことがあるんだ!」と思える具体的なポイントばかりです。データや事例も交えていますので、ぜひ一つひとつ確認してみてください。きっと投票に行くモチベーションが高まるはずです。

では早速、あなたが投票へ行くべき5つの理由(メリット)を挙げてみましょう。

- 接戦では1票差が命運を分ける:選挙は意外なほど僅差で決まることがあります。実際、2021年の東京都議選・目黒区ではわずか6票差で当落が決まりました。あなたの1票も「たかが1票、されど1票」です✅

- 若者の声を政治に反映できる:投票しなければ政治家は若者の意見に耳を傾けません。現状、60代以上の高齢者の投票率は常に若年層の2倍近くあり、その結果、労働環境や教育改革など若者向け政策が後回しになりがちです。しかし若者が投票に行けば、「若者を無視できない」と政治家に思わせることができます。実際、少子高齢化の進行と投票率の世代間格差により、日本の教育・子育て分野への予算はGDP比4.0%とOECD平均(4.9%)を下回っています。若者の投票率が上がれば、この状況を変える大きな力になります✅

- 投票率アップで結果が変わる可能性:投票する人が増えれば選挙結果に変化が生まれます。とある分析では「20代の投票率が+5ポイント上昇した場合」、接戦の選挙区で結果がひっくり返るケースもあり得ると示唆されています(例:宮城県選挙区では+6.8%で勝敗逆転の可能性)。つまり、皆が「自分の1票くらい…」と棄権せずに投票すれば、政治の方向性すら変えられるのです✅

- 投票は思ったより簡単・短時間:投票にかかる時間は移動も含め民間調査によると平均15 分程度というデータがあります。さらに現在は期日前投票制度があり、仕事や旅行で忙しい人でも事前に好きな日時で投票可能です(後述)。たった15分の投資で今後数年の政治に意見を反映できると考えれば、これほど効率の良い行動はありません✅

- 投票で得する!?「センキョ割」特典も:最近は投票所でもらえる「投票証明書」を提示すると、店舗でサービスが受けられる「センキョ割」を実施する自治体や商店街もあります。例えば東京のとあるイベントでは参院選投票者向けに飲食割引サービスを実施予定です。投票に行くことで地域のお店でちょっとお得に楽しめるかもしれません✅

いかがでしょうか。以上のように、あなたの1票には個人としても社会全体としても大きなメリットがあります。「投票しても何も変わらない」と思われがちですが、実際には投票しなければ何も変わりません。ぜひ前向きな気持ちで投票所に足を運んでみてください。

期日前投票の手順&FAQ(休日でも投票するために)

「選挙当日は用事があって行けない…」という人のために、期日前投票の利用方法を詳しく説明します。期日前投票を使えば、土日祝日でも自分の予定に合わせて投票が可能です。このセクションでは手順を4つのステップに分けて解説し、さらに皆さんが疑問に思いがちなポイントをQ&A形式でまとめました。旅行や仕事で忙しい方も、これを読めば安心して投票の計画が立てられるでしょう。

期日前投票の手順(ステップ一覧)

期日前投票制度とは、投票日より前にあらかじめ投票できる仕組みです(2003年導入)。選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定がある人は、この制度を利用することで事前に投票できます。期間は公示日の翌日から投票日前日まで(今回の参院選では7月4日~7月19日)で、各市区町村に最低1か所設置される「期日前投票所」で投票できます。基本的な投票方法は当日と同じで、投票用紙を直接投票箱に入れる形式です。以下、具体的な手順をステップごとに説明します。

- 期日前投票所を探す: 自分の住民票がある市区町村の期日前投票所の場所・日時を確認しましょう。市役所・区役所のほか、地域によってはショッピングモールや駅前などに開設されていることもあります。自治体の公式サイトや広報で「期日前投票所一覧」が案内されていますので事前にチェックしてください(例:「〇〇市 期日前投票 場所」で検索)。

- 投票に必要な持ち物: 原則として自宅に届いている「投票所入場券」(ハガキ)を持参します。もし忘れたり紛失しても心配いりません。その場合は本人確認書類(運転免許証等)を持って行けば、係員が選挙人名簿で確認して投票できます。入場券がなくても投票自体は可能なので、「ハガキを無くしたから投票できない」と思い込まずに会場へ行きましょう。

- 宣誓書に記入: 期日前投票所では当日用務があること等を記載する宣誓書(簡単なチェックシート)に記入します。「旅行のため」「仕事のため」など該当する理由欄にチェックを入れる形式です。事前に届いた入場券の裏面が宣誓書になっている場合は、記入して持参するとスムーズです。係員に入場券または本人確認書類を提示し、宣誓書を提出すると、投票用紙が交付されます。

- 投票用紙の記入と投票: その場で通常の投票と同じように候補者名(選挙区)や政党名(比例代表)を記入し、投票箱に投入します。当日と同じく鉛筆での記入になります(投票所に鉛筆が用意されています)。記入ミスがあっても係員に申し出れば新しい用紙と交換できますので、落ち着いて書きましょう。以上で期日前投票は完了です。投票用紙は厳重に保管され、投開票日の7月20日に他の票と一緒に開票されます。

よくある質問:FAQ

Q1. 「投票日当日、住民票のある地元にいない場合はどうすればいい?(旅行や出張など)」

A. 期日前投票を滞在先で行う方法があります。あなたの住民票所在地の選管に事前申請することで、今滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことが可能です。例えば大学や就職で地元を離れている人でも、住民票を移していなくても大丈夫。事前に地元選管から投票用紙を取り寄せ、現在いる自治体の選管で投票する仕組みです。手続きに郵送等が必要になるため日数の余裕を持って請求しましょう(投票日は避け、できれば1週間前までに動くのがベター)。また、入院中の方は病院内で、不在者投票指定施設にいる方は施設内で投票する制度もあります。

Q2. 「投票所入場券(ハガキ)をなくしたら投票できないの?」

A. 入場券がなくても投票できます。 多くの自治体の選管が公式に回答しているとおり、入場券はあくまで投票所で選挙人名簿を円滑に照合するための案内です。届いていなかったり紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され選挙権がある人であれば投票は可能です。期日前・当日を問わず、受付で氏名や住所、生年月日を申告すれば照合作業を行ってくれます(本人確認書類の提示を求められる場合もあります)。「ハガキが無いと追い返されるのでは…」と心配せず、まずは投票所へ足を運んでください。

Q3. 「候補者も政党も違いがよく分からない…誰に投票したらいいの?」

A. 迷ったときはあなた自身が重視する政策やテーマから考えてみましょう。例えば「教育費の負担軽減」「物価対策」「気候変動対策」「ジェンダー平等」など、関心のある課題に各政党・候補者がどう取り組もうとしているか比較します。情報収集には選挙公報(各候補者の公約冊子)や新聞・テレビの選挙特集、NHKや新聞社の選挙ウェブサイトが役立ちます。最近は候補者アンケートや討論会の動画もオンラインで公開されています。それでも迷う場合は消去法でも構いません。「この政策は共感できない」という候補を除いていき、最後に残った候補に投票するという方法も一つです。大切なのは投票を諦めないこと。「分からないから行かない」ではなく、「分からないなりに考えてみる」という姿勢が、政治参加への第一歩になります。

(※その他の質問があれば自治体の選挙管理委員会サイトや総務省の選挙Q&Aページも参考になります。)

若者票が政策に与えるインパクト―事例&シミュレーション

若者が投票に行くことで政治や政策にどんな変化が起こり得るのか、具体例とシミュレーションデータをもとに解説します。「シルバーデモクラシー(高齢者偏重の政治)」が懸念される日本ですが、若者の投票率が上がればこの流れを変えられる可能性があります。ここでは、ある選挙区での若者票の影響試算や、実際に起きた政策配分の偏り(教育予算の低さなど)を紹介し、「あなたが投票に行けば政治は必ず変わる」ことをデータで示します。

現在の日本の政治は、しばしば「シルバー民主主義」と呼ばれます。これは高齢者の意見が政策に強く反映され、若者世代の声が通りにくい状況を指します。なぜこのような事態になるのかといえば、単純な話、高齢者は投票に行く人が多く、若者は投票に行く人が少ないからです。前述のとおり60代以上の投票率は7割前後と高水準で推移する一方、20代の投票率は3割程度にとどまります。人口構成上も高齢世代が厚いため、結果として選挙では「シニア世代の票」が大きな力を持ちます。政治家も当選するためにシニア向け政策(年金、医療、介護など)を重視し、限られた財源が高齢者優遇に配分されがちです。その裏で、若年層向けの政策(教育無償化、奨学金拡充、子育て支援、就職支援など)は後回しになり、結果として日本の教育予算は対GDP比でOECD諸国中で最低クラスという状況になっています。まさに「若者が投票しないと自分たちの将来への投資が減らされてしまう」現実があるのです。

では、もし若者がもっと投票に行ったら何が起こるでしょうか?興味深い分析があります。2019年参院選のデータをもとに、20代の投票率が仮に上昇した場合のシミュレーションを行った研究では、若者投票率を+5%しても比例代表(全国区)の議席配分には大きな変化がなかったと報告されています。一見残念な結果に思えるかもしれませんが、選挙区レベルで見ると話は別です。先の分析では、1人区など接戦となった選挙区のいくつかで「若者投票率の上昇により結果が変わり得た」ケースが示されました。具体的には宮城県選挙区であと6.8%若者の投票率が上がっていれば結果が逆転していた(与野党の勝敗が入れ替わっていた)可能性があるとのことです。このように、僅かながらも若者の投票行動が直接議席獲得に影響を及ぼす場面は存在するのです。

さらに重要なのは、若者の投票率が上がることで各政党・政治家の姿勢が変わる点です。仮に大勢の若者が投票所に足を運ぶようになれば、政治家は「若者を票田にできる」と考え、競って若者向け政策を掲げるでしょう。これは直接議席数の増減以上に重要な効果です。実際、明治大学の小玉准教授は「若者の投票率が上がれば、それ自体が政治家への圧力となり、若者向け政策へのアプローチが増える」と指摘しています。例えば近年、18歳選挙権の実現や若者向けの政策提言プラットフォーム(例えば「こども家庭庁」の設置など)の充実は、若年層の政治参加への期待感から生まれた面もあります。あなたが投票に行くことで、政治家に「若者の声を無視できない」と気付かせることができるのです。

三連休に負けないモチベーション維持法(心理学エビデンス)

三連休の誘惑に打ち勝ち、「投票に行こう!」という気持ちを維持するためのコツをお伝えします。人間の心理に基づいた行動科学テクニックを活用すれば、忙しい日々の中でも投票の優先度を上げることができます。具体的には、予定の中に投票を組み込む方法、周囲と協力して投票を習慣化する方法、投票しないリスクを意識する方法などを紹介。三連休でもあなたの一票を確実に投じるための自己モチベート術を学びましょう。

7月の三連休ともなれば、旅行やイベント、友人との約束など楽しい予定が目白押しかもしれません。しかし、投票の優先度を上げる工夫次第で、連休中でもしっかり投票することは可能です。以下に心理学・行動科学の知見を踏まえたモチベーション維持法を紹介します。

- 1. 「投票」を予定表に書き込む(実行計画を立てる) – 人は具体的に予定を組み込むことで行動の実行率が高まります。今この瞬間、スマホのカレンダーや手帳に7月20日(日)○時に投票所へ行くと書き入れてください。実際、「投票日に行く時間と手段をあらかじめ決めさせたグループのほうが投票率が上がった」という研究もあります(実行意図効果)。「行けたら行く」ではなく「何時にどこで投票する」と明文化することがポイントです。

- 2. 周りと誘い合う・宣言する(社会的プレッシャーを活用) – 投票は一人で行くものですが、仲間とお互い鼓舞し合うことで実行しやすくなります。友人や家族に「今回の選挙、俺は投票に行くよ!」と宣言してみましょう。人は一度口に出した約束を違えたくないものです(コミットメントと一貫性の原則)。また、友達同士で「期日前投票に行ったら報告し合う」「投票証明書をSNSにアップする」といったアイデアも効果的です。実際、行動経済学の研究では「あなたの隣人の〇%が投票しました」と知らせることで投票率が上昇した例もあります。周囲の投票行動を可視化・共有することで、自分も「行かなきゃ」という気持ちになれるのです。

- 3. 期日前投票で不安・負担を減らす – 「当日バタバタしそうで不安…」という方は、早めに投票を済ませて心理的負担を無くしてしまいましょう。期日前投票は先述の通り非常に簡単で柔軟な制度です。旅行に出発する前日までに投票を終えておけば、旅先で「投票に行けなかった…」とモヤモヤすることもありません。また、最近では大学構内に期日前投票所を設置する自治体も増えており、若者が投票しやすい環境が整いつつあります。遠出の予定がない人も、「連休最終日は混みそうだから中日に期日前に行っておこう」など、自分のスケジュールに合わせてフライング投票するのがおすすめです。投票所によっては夕方以降も開いているところがありますので、仕事終わりに立ち寄ることもできます。柔軟に投票機会を活用して、どんな予定よりも“まず一票”を完了させてしまいましょう。

- 4. 投票後のご褒美を用意する – 人は「○○したら△△しても良い」というご褒美ルールを作ると行動しやすくなります。投票に行った自分に、小さなご褒美を設定しましょう。例えば「投票所からの帰りにずっと気になっていたカフェのスイーツを食べる」「投票した日の夜はご褒美ビールを飲む」など何でも構いません。「投票すること=良いこと」という自己イメージを強化する効果もありますし、楽しい予定とセットにすることで投票が面倒な用事ではなく連休のイベントの一つに感じられるようになります。実際に投票後は達成感があり気持ちが良いものです。そのポジティブな感情とご褒美を結びつければ、次回から投票が楽しみになるかもしれません。

- 5. 投票しないリスクを考えてみる – それでも腰が重いときは、投票に行かないことで起こり得る最悪の事態を少し想像してみてください。例えば「自分の棄権した一票差で、自分の嫌いな政策を進める候補が当選してしまったら…?」と考えるとゾッとしませんか。実際、先述のように6票差で当落が決まった例もあるのです。また、若者が誰も投票に行かなければ政治家は好き勝手な政策を通すでしょう。教育予算が削られたり、将来の年金世代である若者の負担が増えるような法律が決まってしまうかもしれません。【「自分一人がサボっても…」】と考える人が増えると、それこそ政治家は民意を気にせず自分たちに都合の良い政策を進めてしまいます。そんな未来を避けるためにも、「最悪の事態を防ぐ保険」として投票に行くという考え方をしてみましょう。リスク管理の一環だと思えば、投票する意義がまた違って見えてくるはずです。

以上、五つの観点から投票モチベーション維持のコツを紹介しました。連休であっても、これらを実践すればあなたはきっと投票に行けます。実際、「休みだから行かない」のではなく「休みだけど行く」人が増えれば、それが新しい社会的規範(みんな投票に行くのが当たり前)となり、さらに投票率は向上していくでしょう。ぜひ周りの人にも声をかけて、三連休最終日までにあなたの大切な一票を投じてください。

まとめ(今すぐ行動!)

三連休の中日に行われる今回の参議院選挙は、私たち有権者にとって大きな試練でありチャンスでもあります。試練というのは、旅行やイベントの誘惑に負けてしまうと過去最悪レベルの低投票率に陥りかねない点です。しかしそれは同時にチャンスでもあります。なぜなら、ここで私たち一人ひとりが「それでも投票に行く」ことを選択すれば、日本の有権者の底力を示し、政治家に有権者を侮るなと知らしめる絶好の機会になるからです。三連休だからといって民主主義を休ませるわけにはいきません。むしろ、この連休だからこそ家族や友人と政治について語り合い、一緒に投票に行くきっかけにしてみてはどうでしょうか。

本記事で述べたように、低投票率には大きなリスクがあります。しかし、それを防ぐ具体策(期日前投票の活用など)もメリット(あなた自身の得や社会の改善)も揃っています。必要なのは、あなたの「行動」だけです。どうかテレビやSNSで誰かが当選した結果だけを眺めて「政治なんて変わらない」と嘆く傍観者にならないでください。選挙の日は主役である有権者が行動で示す日です。

最後にもう一度強く呼びかけます――カレンダーを開いて、7月20日(日)の予定に「投票に行く」と今すぐ書き加えてください!そして当日はその予定を実行に移しましょう。期日前投票を活用する人は、今日この後でも構いません。あなたのその一票が、未来の日本を確実に一歩前進させます。さあ、未来の自分に胸を張れる選択をするために、今すぐ「投票の決意」を行動に移しましょう。

今度の参議院選挙、あなたの一票をお待ちしています!

立憲民主党「衰退」の理由を探る:最大野党の苦戦を読み解く

立憲民主党は2017年の結党以来、国政選挙で野党第一党の座を維持してきました。しかしその党勢は一進一退を繰り返し、近年では「衰退」とも形容される状況にあります。「衰退」とは何を指すのか? 議席数の減少、政党支持率の低迷、他党に押されて野党内での相対的地位が揺らぐことなどが挙げられます。かつて旧民主党として政権を担った流れを汲む立憲民主党が、なぜここまで苦戦しているのか――本稿では最新の選挙結果や各種分析をもとに、その理由を多角的に解説します。タイトルや各見出しにある「立憲民主党」「衰退」「支持率低下」とい ...

技能実習制度は2027年に廃止へ──新制度「育成就労制度」で何が変わるのか

日本の外国人技能実習制度が2027年までに廃止され、新たに「育成就労制度・在留資格『育成就労』」が導入されます。長年問題視されてきた技能実習制度の低賃金や人権侵害といった課題は、この新制度でどこまで改善されるのでしょうか。本記事では、技能実習制度の目的と実態、新制度創設の背景、育成就労制度の仕組みと特徴、そして期待される効果と残る懸念点を総合的に解説します。 外国人技能実習制度(以下、技能実習制度)が2027年4月1日までに廃止され、それに代わる新しい外国人受入制度「育成就労制度」が創設されることになりま ...

高市首相「台湾有事は存立危機事態になりうる」発言の全貌と論点

高市早苗首相が国会で「いわゆる台湾有事」が日本にとって集団的自衛権を行使しうる「存立危機事態」になり得るとの認識を示しました。歴代政権が明言を避けてきた踏み込んだ発言であり、中国の猛反発や国内論争を招いています。本記事では発言の経緯と背景、関連する法制度の仕組み、想定される具体シナリオ、そして国内外の反応や今後の課題を網羅的に解説します。 要点サマリー: 高市首相の問題発言: 2025年11月7日の衆院予算委員会で、高市首相は「中国が台湾を戦艦などで海上封鎖し武力行使を伴う場合、日本の存立危機事態になり得 ...

国旗損壊罪とは何か?――日本の刑法92条(外国国章損壊等)と立法動向・判例・比較法【2025年版】

TL;DR(まとめ) 日本では自国の国旗を汚したり壊したりしても直接罰する法律は存在しませんが、外国の国旗等を侮辱目的で損壊すると「外国国章損壊等罪」(刑法92条)に問われ得ます。この外国国章損壊等罪は外国政府の請求がなければ起訴できない特別な犯罪です。一方、自国旗については現在、器物損壊罪など一般法令で対応している状況です。しかし近年、日本国旗を対象にした「国旗損壊罪」の新設が議論され、2025年には法案提出や与党合意が進展しました。本稿では、現行制度の詳細、裁判例・運用実態、論点となる憲法問題、最新の ...

高市内閣で「今すぐ解散」ならこうなる:衆院選シミュレーション完全版(2025-10-31)

高市早苗首相率いる新政権が発足し、日本初の女性首相誕生に国内外の注目が集まっています。内閣支持率は軒並み60~70%台の高水準で、与野党の政治戦略も大きく変化しました。自民党は長年の盟友だった公明党と決別し、日本維新の会と新連立を組む再編が起きています。一方、ガソリン税の「暫定税率」廃止など大胆な政策も議論され、外交では日米首脳会談で経済安全保障協定が署名されるなど慌ただしい動きです。本記事では、もし「今すぐ解散・総選挙」となった場合の衆院選シミュレーションを、最新データに基づく緻密なモデルで予測します。 ...

参考文献

- 総務省データ(鎌倉市選管):「参議院議員通常選挙投票率の推移」平成22年~令和4年(2010~2022年)全国投票率city.kamakura.kanagawa.jp

- 中日新聞:「投票率48.80% 過去2番目の低さ」令和元年参院選、総務省発表(2019年7月22日)static.chunichi.co.jp

- 毎日新聞:「3連休『中日』の参院選は史上初 『投票率下がる』の予想は本当か」(2025年6月21日)※投票日程への専門家コメントmainichi.jp

- 集英社オンライン:「『若者に投票させたくないの?』参院選3連休ど真ん中は偶然か…日程や天候が選挙結果に及ぼす影響とは」(2025年7月2日)shueisha.onlineshueisha.onlineshueisha.online

- ウェザーニュース:「衆院選の投票率は低迷…超大型台風が大きく影響か」(2017年10月)台風21号接近で投票率53.69%に低下weathernews.jp

- Bloomberg:「2017年衆院選:台風接近で戦後2番目の低投票率か(前回2014年は戦後最低52.92%)」static.chunichi.co.jp

- TBSニュースDIG:「史上初“3連休の中日に参院選” 懸念される投票率低下・若者の投票率は3割程度」(2025年7月3日)newsdig.tbs.co.jp

- 選挙ドットコム:「年代別・選挙別に振り返る参院選の投票率」(2019年6月14日, 黒澤あゆみ) – 1995年参院選の投票率44.52%(戦後最低)や世代間格差についてgo2senkyo.comgo2senkyo.com

- 選挙ドットコム:「もし若者の投票率が上がっていたら参院選はどう変わっていたのか」(徐東輝)(2019年7月29日) – 若者投票率上昇のシミュレーション結果(宮城県で+6.8%なら結果逆転 等)go2senkyo.comgo2senkyo.com

- BIGLOBE あしたメディア:「投票に行かない7つの理由に真剣に返答してみます。」(2021年10月19日、能條桃子) – 期日前投票制度の解説や「投票時間は平均15分」データ、目黒区議選6票差事例などashita.biglobe.co.jpashita.biglobe.co.jpashita.biglobe.co.jp

- 金沢市選管:「投票所入場券を紛失したら投票できないのですか。(よくある質問)」 – 入場券無しでも投票可能との公式回答www4.city.kanazawa.lg.jp

- 兵庫県選管:「期日前投票制度・不在者投票制度」公式解説ページ – 不在者投票の方法(滞在先の選管で投票可能)senkyo.pref.hyogo.lg.jp

- リセード:「教育への公的支出、日本はOECD平均以下」(2021年) – 日本の教育支出はGDP比4.0%(OECD平均4.9%)と低水準reseed.resemom.jp

- 朝日新聞ツギノジダイ:「投票率を上げるには『社会規範』が大切?(大竹文雄教授の行動経済学解説)」(2021年10月29日) – 合理的無知と政治家の対応、自分の周囲の投票行動を示すことの効果smbiz.asahi.comsmbiz.asahi.comsmbiz.asahi.com

立憲民主党「衰退」の理由を探る:最大野党の苦戦を読み解く

立憲民主党は2017年の結党以来、国政選挙で野党第一党の座を維持してきました。しかしその党勢は一進一退を繰り返し、近年では「衰退」とも形容される状況にあります。「衰退」とは何を指すのか? 議席数の減少、政党支持率の低迷、他党に押されて野党内での相対的地位が揺らぐことなどが挙げられます。かつて旧民主党として政権を担った流れを汲む立憲民主党が、なぜここまで苦戦しているのか――本稿では最新の選挙結果や各種分析をもとに、その理由を多角的に解説します。タイトルや各見出しにある「立憲民主党」「衰退」「支持率低下」とい ...

日中関係が崩壊し国交断絶したら何が起こるのか

高まるリスクと仮想シナリオの意義日中関係が万が一「崩壊」し、日本と中国が国交断絶に至った場合、どのような影響が生じるのでしょうか。そのような事態は現在起きていませんが、近年の米中対立の激化や台湾海峡の緊張などを背景に、日中関係の悪化シナリオは決して空想とは言い切れません。本記事では「日中関係が崩壊し国交断絶した場合に起こり得る影響」を多角的に分析します。仮想シナリオとして慎重に扱い、現時点では起きていない想定であること、不確実性が伴う予測であることをあらかじめ強調しておきます。また、特定の国家や民族への憎 ...

止まらない円安の行方:背景・影響・今後の展望

はじめに:2025年の「止まらない円安」をどう見るか 2025年現在、日本円の対外価値が大きく下落し、歴史的な円安水準が続いています。特に米ドルに対する円相場は1ドル=156円前後と約30年以上ぶりの安値圏にあり、ユーロなど他の主要通貨に対しても円は極端に弱い状況です。輸入品の値上がりや海外旅行の負担増など、円安の影響を日々実感している読者も多いでしょう。一方で、自動車など輸出企業の好調や訪日観光客の増加など、円安がもたらす恩恵も一部にはあります。 なぜ円安はこれほどまでに進行して止まらないのか? この状 ...

技能実習制度は2027年に廃止へ──新制度「育成就労制度」で何が変わるのか

日本の外国人技能実習制度が2027年までに廃止され、新たに「育成就労制度・在留資格『育成就労』」が導入されます。長年問題視されてきた技能実習制度の低賃金や人権侵害といった課題は、この新制度でどこまで改善されるのでしょうか。本記事では、技能実習制度の目的と実態、新制度創設の背景、育成就労制度の仕組みと特徴、そして期待される効果と残る懸念点を総合的に解説します。 外国人技能実習制度(以下、技能実習制度)が2027年4月1日までに廃止され、それに代わる新しい外国人受入制度「育成就労制度」が創設されることになりま ...

日中関係の悪化—現状と今後のシナリオ予測

2020年代半ば、アジア太平洋の秩序を揺るがす日中関係の緊張が高まっています。尖閣諸島周辺での中国公船の活動常態化や台湾海峡を巡る軍事的圧力、経済安全保障をめぐる制裁合戦など、両国間の摩擦は安全保障から経済、人的交流にまで及びます。日本にとって中国は最大の貿易相手国であり、また安全保障上も米中対立の焦点に位置するため、この関係悪化が与える影響は国家戦略から企業経営まで広範囲に及びます。本稿では2023~2025年の動向を踏まえ、今後12~24か月(~2027年初頭)の複数シナリオを定量・定性的に分析します ...