不死の定義と類型

不死とは文字通り「死なないこと」ですが、科学的文脈ではいくつかの異なる概念があります。例えば 不老不死 は老化(加齢による衰え)がなく無期限に生存できる状態を指し、病気や老衰で死ぬことがないことを意味します。一方で 死の回避 は老化そのものを止められなくても、あらゆる死因(疾病や臓器不全など)を克服し続けることで結果的に死を先延ばしにする考えです。また、身体ではなく意識の転送(デジタル不死)によって、自分の人格や記憶をコンピュータ上に保存・再現し「主観的な生」を永続させるアイデアも不死の一類型です。これらはそれぞれアプローチや課題が異なり、本記事ではそれらの科学的可能性を概観します。

興味深いことに、生物学的な「不死」は自然界にも一部存在します。例えば淡水性のヒドラは老化の兆候を示さずに実質的に永遠に生き続けることが報告されています。ヒドラは身体の大部分が絶えず新しい細胞に置き換わるため、年を取っても機能が低下しません。また小さなクラゲの一種であるベニクラゲ(学名 Turritopsis dohrnii)は、成熟した個体が再びポリプ(幼生)に戻るサイクルを繰り返すことで老化をリセットできるため、「不死のクラゲ」として知られています。ただし、こうした生物も傷害や捕食による死から完全に逃れられるわけではなく、「生物学的に不老」という意味での不死です。人間に当てはめた場合も、不老長寿を実現できれば理論上は寿命に上限がなくなりますが、事故など外的要因による死のリスクは残るでしょう。

不死への主な研究領域と技術

テロメアと老化の遺伝子制御

テロメアとは染色体末端の反復配列で、細胞分裂のたびに短縮する「寿命の回数券」のようなものです。通常のヒト細胞ではテロメアがある臨界長まで短くなると分裂を停止し老化(細胞老化)に陥ります。この現象(ヘイフリック限界)が個体老化の一因と考えられています。一方、テロメアを伸長する酵素テロメラーゼは「不死化酵素」とも呼ばれ、一部の幹細胞やガン細胞ではテロメラーゼが活性化して無限に増殖できます。2009年にテロメアとテロメラーゼの発見でノーベル賞を受賞したエリザベス・ブラックバーンは、テトラヒメナ(単細胞生物)がテロメラーゼのおかげで「事実上不死」であることを示し、人間でもテロメア短縮を止められれば老化関連疾患を抑制できる可能性を示唆しました。

人間の不老化を目指し、遺伝子レベルでテロメアを維持・延長する試みが進んでいます。スタンフォード大学の研究では、特殊なRNAを用いてヒト細胞のテロメアを一時的に約1,000塩基対延長し、細胞の“内部時計”を巻き戻すことに成功しました。処理した細胞は若返ったように振る舞い、通常よりも40回以上余計に分裂できたと報告されています。これは老化細胞を若返らせる可能性を示す成果です。ただし、生体内でテロメア延長を行うとがん化のリスクも伴います。テロメラーゼ活性は約90%のヒト腫瘍で見られるため、テロメアを伸ばして寿命を延ばせても癌による死を招くジレンマがあります。このため、安全にテロメアを維持する方法やガン抑制との両立が研究上の大きな課題です。

老化細胞の除去(セノリティクス)と再生医療

年齢を重ねた組織には増殖を停止した老化細胞が蓄積し、慢性的な炎症や周囲組織への悪影響(有害なサイトカイン分泌など、SASPと総称される現象)を引き起こすことが知られています。老化細胞は本来、がん抑制のための細胞周期停止メカニズムですが、蓄積しすぎると老化促進因子となる「諸刃の剣」です。この発見を踏まえ、老化細胞だけを薬剤で選択的に除去するセノリティクスというアプローチが注目されています。マウス実験では、老化細胞を取り除くことで全身の老化指標を改善し寿命を20〜30%延長できるとの報告がなされています。実際、マサチューセッツ工科大学とメイヨークリニックの研究チームは、抗がん剤ダサチニブとポリフェノールのケルセチンを併用したカクテル(代表的なセノリティクス薬)を老齢マウスに投与し、平均寿命を36%延長させるとともに筋力や歩行能力など身体機能の改善を確認しました。研究リーダーのジェームズ・カークランドは「老化細胞が若いマウスの健康を損ない、生存率を下げること、そしてセノリティクスで高齢動物の健康寿命と寿命を大幅に改善できることが証明された」と述べています。

セノリティクスは現在、変形性関節症や線維症など加齢関連疾患への臨床試験が進められています。今後、人間で安全に老化細胞を除去できれば、老年期の病気を先送りし「健康寿命」を延ばす画期的な介入となるでしょう。ただし老化細胞にも生理的役割がある可能性(創傷治癒や発生過程での機能)も指摘されており、完全に除去するリスクや、副作用の精査が必要です。

再生医療の進歩も不死への鍵となり得ます。特に京都大学の山中伸弥氏が発見した誘導多能性幹細胞(iPS細胞)は、体細胞に4つの遺伝子(山中因子)を導入して初期化する技術で、細胞の若返りを可能にしました。近年、この山中因子を部分的に短期間だけ発現させて老化した組織を若返らせる試みが注目されています。2016年、ソーク研究所の研究チームは早老症モデルマウスで山中因子を周期的に発現させ、老化の指標を改善し寿命を30%延長することに成功しました。興味深いことに、この処置を受けたマウスではガンの発生も見られなかったといいます。山中因子による細胞の若返りは諸刃の剣で、無制限に発現させると細胞が初期化しすぎて臓器機能不全や腫瘍を誘発しますが、短時間であれば細胞本来のアイデンティティを維持したままエピジェネティックな老化印を消去できることが示されました。この技術は今後、安全性を高めつつ人間の組織の部分的な若返りに応用できる可能性があり、不老化の実現に向けた大きなステップと考えられています。

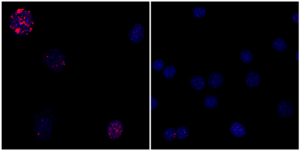

図:早老症マウスの皮膚細胞。左は老化に伴いDNA損傷が蓄積(赤い点)した細胞核。右は山中因子を短期間発現し若返った細胞核で、損傷マーカーの減少が確認できる。老化した細胞にリプログラミング因子を導入し部分的に初期化することで、老化の兆候が改善された。

再生医療分野では他にも、患者自身の幹細胞から臓器を再生する研究が進んでいます。臓器移植の代替として実験室で心臓や腎臓の組織を育てる試みや、3Dバイオプリンティングで組織を印刷する技術も発展しています。これらが実用化すれば、心不全や腎不全といった致命的疾患であっても新しい臓器への交換によって死を回避できる未来が開けます。老化で機能不全に陥った臓器を次々と置き換えていくことで寿命を飛躍的に延ばすシナリオも描かれています。

ナノマシンとAIの融合(トランスヒューマニズム)

身体の老朽化を食い止めるもう一つの先端技術として、ナノテクノロジーとAIの融合によるアプローチがあります。未来学者のレイ・カーツワイルは「2030年代にはナノボット(ナノマシン)が人体の臓器の限界を超克する段階に入り、人間の寿命は数百年〜千年単位に延び得る」と予測しています。彼の構想する第三段階の寿命延長では、医療用ナノボットが体内で細胞レベルの修復を行い、老化によるダメージやガン細胞の除去、臓器機能の強化を自動で行うといいます。例えばナノボットが血管内を巡回して動脈硬化の原因となる細胞やプラークを除去できれば、心筋梗塞や脳卒中による突然死を防げるでしょう。実際にスタンフォード大学とミシガン州立大学の研究者は、“トロイの木馬”型ナノ粒子を用いて動脈硬化の原因となる細胞を標的除去する実験に成功しています。このようにナノテクノロジーは将来的に老化関連疾患の予防・治療を飛躍的に向上させる潜在力を持っています。

また、身体能力や知能を強化するトランスヒューマニズム的技術も寿命延長に寄与すると考えられます。近年注目されるブレイン–マシン・インターフェース(BMI)は、人間の脳に電極などデバイスを埋め込みコンピュータと接続する技術です。これにより四肢麻痺の患者がコンピュータ経由でロボットアームを意のままに操作することに成功していますし、将来的には健常者がBMIを用いて認知機能を補強したり、クラウド上に記憶を保存したりすることも検討されています。テスラCEOのイーロン・マスク氏が創設したNeuralink社も、高度なBMIで人間の脳とAIを直接接続しようとしています。こうした技術が成熟すれば、人間の知的能力低下(認知症など)をAIサポートで補い、脳の老化による死(人格の喪失)を回避できる可能性があります。

一方で、生体へナノマシンやAIを組み込むことは安全性や倫理面の課題も大きく、現時点では多くが理論段階に留まります。カーツワイルの予測に対しては「ナノロボットで人が不死化できるというのは現時点ではフィクションに過ぎない」との批判的見解もあります。それでも、AI補助による疾病予測や創薬が既に進みつつあるように、徐々に人間と機械の融合が健康長寿にもたらす恩恵は現れ始めています。

意識のデジタル転送とブレインマシンインターフェース

肉体をどれほど改善しても、脳が損なわれれば自己は消滅してしまいます。そこで究極的には脳・意識そのものをデジタル化し、コンピュータ上で生き続けるという発想も真剣に議論されています。いわゆる「マインドアップローディング」や「全脳エミュレーション」と呼ばれるもので、脳内のニューロン配線やシナプス情報をすべてスキャンしてデジタルコピーを作り、それをソフトウェア上で再現するというアイデアです。これが成功すれば、肉体が死んでもデジタル空間上で意識が途切れず存在できるため、一種の不死を達成したことになります。

図:マインドアップローディングの概念図。人間の脳から記憶・人格をデジタルデータとして抽出し、コンピュータ上で意識をシミュレーションすることで「デジタル不死」を実現しようとする試み。実現には脳内の全ての神経接続を記録・模倣する必要がある。

現在、全脳エミュレーションの実現に向けて、脳神経科学と計算機科学の双方で関連研究が進められています。欧州では脳を丸ごとシミュレーションする「ヒューマンブレイン・プロジェクト」が展開され、米国でも脳の全接続図(コネクトーム)解明や高解像度脳スキャン技術の研究が活発です。理論上、小さな生物ではすでに達成例があります。線虫(C.エレガンス)の全神経配線は完全に解明されており、それを模したプログラムが線虫ロボットに行動を取らせる実験も行われました。しかし人間の脳は神経細胞が約860億個、シナプスは100兆にも達し、情報量は桁違いです。現在のスーパーコンピュータやAIをもってしても、人間の全脳をリアルタイムでシミュレートするのは途方もない挑戦です。

技術的課題のみならず、哲学的・倫理的問題も存在します。ニューロ科学者のミゲル・ニコレリスは「脳は計算可能なものではなく、いかなる工学的手法でも再現できない」と述べ、意識のアップロードは「ナンセンスだ」と強く批判しています。彼は脳内の複雑な相互作用や非線形性はコンピュータ上にコピーしても本質的な意識は生まれないと指摘しています。また仮に脳情報をコピーできたとして、それは元の「私」と連続性を保つのか、それとも単なる複製(クローン意識)にすぎないのか、という人格同一性の問題もあります。いくら完璧にシミュレーションされても、デジタル空間上の「意識」が本当に自分自身だと言えるかは哲学的に議論が分かれるところです。

それでも一部の未来学者や実業家はデジタル不死に積極的です。ロシアのドミトリ・イツコフ氏は「2045年までに人間の意識を不滅にする」ことを掲げた「2045イニシアチブ」を立ち上げ、アバター技術や脳転送の研究開発を支援しています。米国の大手IT企業もブレインテック分野に投資を始めており、マイクロソフトは将来的に故人のチャットボットを作る特許を取得するなど、デジタル上で人格を再現する試みも見られます。現時点では人間の完全なマインドアップロードはSFの域を出ませんが、脳とコンピュータの融合(例えば記憶の外部バックアップや認知機能の補助)が寿命延長に寄与する日は徐々に近づいているといえるでしょう。

幹細胞・クローン技術

クローン技術は不老長寿とは直接関係しませんが、身体を新しく作り替える究極の方法として一部で議論されています。哺乳類のクローン第1号である羊のドリーが誕生したのは1996年ですが、その後サルや牛など様々な動物でクローン胚による個体誕生が成功しました。2018年には中国でカニクイザルの赤ちゃん「中中(Zhong Zhong)」と「華華(Hua Hua)」が世界初のクローン霊長類として報告されました。この成功により、「人間も同じ手法でクローン化できるのではないか」という議論を巻き起こしました。

図:中国で世界初のクローン猿として誕生したカニクイザルの双子(中中と華華)。体細胞クローン技術(体細胞核移植)はヒトにも応用可能と考えられるが、人クローンの作製は倫理的・法的に厳しく禁止されている。写真提供:中科院神経科学研究所/Cell Press

人間のクローンを作ることは主要国の法制度で厳しく禁止されています。クローン人間は「人格の尊厳」に反するとして、UNESCOや国連でも生殖目的のヒトクローン禁止が宣言されています。一方で治療目的のクローン技術(患者の細胞から胚を作り幹細胞を得る)は議論がありましたが、現在は山中因子によるiPS細胞がその代替となったため、クローン胚を使わずとも患者本人の細胞から多能な幹細胞を得ることが可能です。したがって現代の再生医療は、自分自身の細胞を材料に新たな組織や臓器を生成し、老化や病気で傷んだ部分を取り換える方向に進んでいます。

クローン技術が不死に関与するとすれば、「自分と全く同じ遺伝子の若い肉体」を用意し、そこに脳や意識を移すというシナリオが想定されます。SF的ですが、重病に陥った際に自分のクローン体(あるいは自分のiPS細胞から作った新しい体)に脳移植できれば、肉体的には若返ることができます。しかし現実には脳の移植自体が極めて困難です。イタリアの神経外科医セルジオ・カナヴェロ氏が「人間の頭部移植(本質的には身体移植)」を計画し話題になりましたが、実現には至っていません。脊髄神経を完全につなぐ技術がなく、たとえ手術で一時的に生存できても神経学的に機能回復しないためです。このように現状では、クローン技術による「新しい体への乗り換え」は技術的・倫理的ハードルが極めて高く、当面は臓器レベルの部分交換(心臓移植や人工臓器など)が現実的な手段となるでしょう。

不死実現の可能性:科学的評価と制約

上述したように、不死を目指す科学には多様なアプローチがあります。それぞれ目覚ましい成果も現れ始めていますが、人類が本当に死を克服できるかどうかは依然議論の的です。まず生物学的な寿命の限界について、現在確認されている人類の最長寿記録は122歳(ジャンヌ・カルマンさん)であり、統計的にも人間の最大寿命は120年前後で頭打ちになっているとの指摘があります。老化研究のノーベル賞受賞者ヴェンキ・ラマクリシュナン氏も「人類の平均寿命は劇的に延びたが、最大寿命は依然120歳程度に留まる」と述べています。一部の研究者は、生物学的に150歳あたりが人間の寿命の上限ではないかと予測しています。しかし、ラマクリシュナン氏は「寿命が一定でなければならないという物理法則・化学法則は存在しない」とも指摘します。つまり理論上は、老化という現象にブレーキをかけることができれば、寿命の上限を突破する余地はあるのです。

とはいえ、老化は極めて複雑なプロセスです。遺伝子変異の蓄積、タンパク質の変性、エネルギー代謝の破綻、幹細胞の枯渇、免疫機能低下など、老化には多くの要因(いわゆる「老化のホールマーク」)が絡み合います。一つの治療法でそれら全てを解決するのは難しく、テロメア延長で細胞寿命を伸ばせても癌化リスク、老化細胞除去で炎症を減らせても他の要因による老化は進む、といったトレードオフが存在します。また、脳という個人の同一性を司る臓器が老化・損傷すれば、その人の人格や記憶は失われます。たとえ臓器の寿命を延ばしても、認知症や脳卒中で自己を保てなくなれば「生き続けている」意味がなくなるかもしれません。

意識のデジタル転送についても、実現には計算機性能・AIの飛躍的向上だけでなく、意識の本質を理解するという科学上最大級の難問が横たわります。哲学者デイヴィッド・チャーマーズが「意識のハード問題」と呼ぶように、脳の情報処理メカニズムを解明しても、それが主観的な経験(クオリア)につながる理由を説明できていません。この理解なしに意識を機械にコピーできるかは未知数です。

さらに、不死を仮に技術的に達成できるとして、それが実用化されるかも別問題です。生物の不老化技術には慎重論もあり、「老いからの解放」が本当に人類の幸福に資するかは議論が続いています。一部の生命科学者や倫理学者は「老化は病ではなく、自然な人生の一部」と考え、寿命を無理に引き延ばすことに懐疑的です。実際に安全で効果的な不老技術が開発されても、規制当局が承認しない可能性や、社会が受け入れない可能性もあります。

もっとも科学者の間でも慎重な楽観論はあります。山中伸弥氏は老化制御の研究について「乗り越えるべきハードルは多いが、潜在的な可能性は極めて大きい」と述べています。事実、老化研究の進展は近年加速しており、数年前にはSFと思われたような成果が次々と報告されています。寿命延長の分野では「寿命の逃避速度 (longevity escape velocity)」という概念もあります。これは「技術進歩によって寿命の延伸ペースが時間の経過を上回るポイント」のことで、ある年に寿命が1年以上延びればその人は生きている限り寿命を先延ばしできるという理論です。オーブリー・デグレイらは、このポイントに達しさえすれば実質的に不死が手に入ると主張しています。デグレイは「最初の1000歳の人類は、おそらく最初の150歳の人類が生まれたわずか10年後に登場するだろう」と大胆に予測しています。このような見解は楽観的すぎるかもしれませんが、少なくとも科学的には「絶対不可能」と切り捨てる根拠もなく、可能性はゼロではないというのが現状の評価と言えるでしょう。

社会的・倫理的インパクト

人類が不死(または極端な長寿)を手に入れた場合、社会や倫理に計り知れない影響を及ぼします。まず 人口問題 が挙げられます。誰も死ななくなれば地球の人口は急増し、資源や環境への負荷が持続不可能になる恐れがあります。新陳代謝が止まった社会では高齢世代が固定化し、世代交代の停滞による文化・技術の革新の鈍化も懸念されます。また寿命が大幅に延びても、その期間ずっと健康で幸福でいられるとは限りません。長い老後を介護や苦痛の中で過ごすようなことになれば、安楽死や自殺の是非といった 生命の終わり方 に関する倫理観も変化するでしょう。

不死技術へのアクセスの公平性も大きな問題です。高額な先端医療が必要であれば、不死を享受できるのは裕福な人や先進国の市民だけかもしれません。そうなれば社会的格差は今以上に拡大し、「不死の富裕層」と「死すべき貧困層」という深刻な階級分断を生む可能性があります。倫理学者たちは「若返りの泉を誰もが平等に飲めるのか?」という問いを投げかけています。

人間観・人生観も根本的に変わるでしょう。伝統的に「命には限りがあるからこそ人生に意味が生まれる」と考えられてきました。もし無限に生きられるなら、人生設計や価値観、宗教観も一変するはずです。結婚や家族の在り方、教育や職業キャリアの期間も再考を迫られます。100年どころか1000年生きるとなれば、一つの職業や結婚を一生続ける現行のモデルは成り立たなくなるかもしれません。

倫理的ジレンマとしては、「医療者には寿命を極限まで延ばす義務があるのか?」という問題もあります。マンチェスター大学の倫理学者ジョン・ハリスは「命を救うことと寿命を延ばすことは連続した概念であり、可能な限り寿命を延ばすのが道徳的義務だ」と主張しています。彼の論法では、医師が若い患者を治療して命を救うのと、老年の患者の寿命を少しでも伸ばすのは同じ善行であり、究極的には不死の実現も倫理的に肯定されます。一方、哲学者ダニエル・キャラハンは「高齢者の死は悲しいが自然であり、人生には適切な終わりがある」として、人為的に寿命を無制限に延ばすことには懐疑的です。「老衰で人が死ぬのは狂気ではなく自然な宇宙の摂理だ」という彼の主張は、多くの伝統的価値観に通じるものです。

デジタル不死の実現はさらに複雑な倫理問題をはらみます。仮にコンピュータ上に人格をコピーできた場合、その存在に人権を認めるのか、法的に人間とみなすのかというデジタル人格の権利の問題があります。また、コピー元の人間がまだ生きている間にそのデジタルコピーが活動し始めたら、それは同一人物なのか別人格なのか、といったアイデンティティの問題も生じます。極端なケースでは、デジタル上で無限に増殖するコピー人格が出現することも理論上あり得ます。これらは現行の法律や倫理体系では扱いきれない未知の領域です。

総じて、不死の技術は人類の価値観・社会構造に文明史的転換を迫る可能性があります。プラトンやパスカル以来、死は人間存在の根幹を成すテーマでした。それを克服しようとする現代の科学は、技術的挑戦であると同時に、人類が「人間とは何か?」を問う壮大な試みに他なりません。

各国の政策・研究動向

不死や寿命革命に関する研究は世界各国で様々な形で進められていますが、国家政策として「不死」を掲げている例はまだありません。多くの国では「健康寿命の延伸」や「高齢化対策」の一環として老化研究や再生医療に予算が投じられています。例えば米国国立老化研究所(NIA)は老化メカニズムや延命介入の研究に資金を投入しており、メトホルミンという糖尿病薬で老化を遅らせられるかを検証する大規模臨床試験(TAME試験)を支援しています。これは老化そのものをターゲットにした初の本格的試験で、米食品医薬品局(FDA)に老化を適応症と認めさせる突破口になると期待されています。

民間では、シリコンバレーのテクノロジー富豪たちが寿命延長ベンチャーに巨額の投資をしています。Googleは2013年にカリコ(Calico)という老化研究企業を設立し、老化メカニズムの解明と寿命延長技術の開発に取り組んでいます。Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏もAltos Labsというアンチエイジング企業に数十億ドル規模の投資を行い話題になりました。Altos Labsには山中伸弥氏などノーベル賞級の科学者が参画し、細胞のリプログラミング技術で老化を逆転させることを目指しています(山中氏自身「課題は多いが大きな潜在力がある」とコメントしています)。このように、アメリカでは官民合わせて老化研究への莫大な資金が投入されており、「不老不死ビジネス」は次なる産業革命のフロンティアとも称されています。

日本も超高齢社会として国家プロジェクトで関連技術を推進しています。日本政府のムーンショット型研究開発制度では、「2050年までに人体・脳・空間・時間の制約から解放された社会を実現する」という大胆な目標が掲げられています。具体的にはサイボーグ技術やアバター技術によって、高齢者でも若者と同様に社会参加できる環境を作り出す計画です。これは直接「不死」を謳うものではありませんが、肉体の制約から自由になるという点でトランスヒューマニズム的発想と言えます。またムーンショット目標7では「100歳になっても誰もが健康不安なく暮らせる社会」を目指し、難病克服や予防医療の研究が支援されています。日本は再生医療(iPS細胞)で世界をリードしてきた経緯もあり、寿命延長技術に関する貢献も今後期待されています。

ヨーロッパに目を向けると、EUは「寿命の延長」自体よりも高齢者のクオリティ・オブ・ライフ向上に重点を置く傾向があります。例えばEUのホライゾン2020プログラムではロボット介護や認知症対策など、健康寿命を延ばす応用研究に資金が振り向けられました。一方、倫理面にも敏感で、ヒト胚を用いるクローン研究には強い規制があります。人クローン作製禁止はEU諸国でほぼコンセンサスが取れており、各国法で明確に禁止されています(例えばフランスやドイツではヒトクローンは禁止)。国際的なヒトクローン禁止条約も検討されましたが、各国の立場の違いから法的拘束力ある条約は実現していません。

ロシアでは前述の2045イニシアチブのように不死を目指す民間プロジェクトがありますが、政府レベルでは老化研究よりも他の先端医療(例:遺伝子治療など)に注力しています。中国は国家として生命工学に積極的で、ゲノム編集やクローン技術で物議を醸すほど大胆な研究を許容する面があります。実際、中国の科学者は世界に先駆けてヒト胚のゲノム編集(CRISPRベビー事件)や霊長類クローン作製を行いました。倫理違反との批判もありますが、中国政府は「人類の健康長寿」を掲げてゲノム創薬や組織再生プロジェクトを推進しており、長期的には老化抑制技術にも取り組む可能性があります。

こうした各国の動向から浮かび上がるのは、「不死の実現」は一国や一機関のみで達成できるものではなく、グローバルな科学競争と協調の中で進展しているということです。老化を克服できれば人類全体に恩恵が及ぶため、国際協力も重要になります。その一方で、倫理や規制の基準は国ごとに異なり、ある国で禁止された研究が他の国で行われるといった状況も生まれています。不死への道は科学技術だけでなく、ガバナンス(研究をどう管理するか)や社会的合意にも左右されるでしょう。

未来予測と人類の選択肢

不死(あるいはそれに近い超長寿)の未来について、専門家や未来学者の見解は分かれています。楽観的な予測では、「2045年には人間はデジタル上で『不死の存在』になれる」とカーツワイルらは主張します。彼自身、過去にテクノロジーの進歩をかなり正確に予測してきたことで知られますが、不死に関しては非常に大胆です。デグレイも「老化は治療可能な工学的問題であり、十分な資金と研究があれば数十年内に老化の根本治療ができる」と述べています。実際、現在生きている人の中には技術の進歩に伴って寿命を延ばし続け、結果的に永遠に死なない人が出てくる可能性も否定はできません。

一方、慎重派は「22世紀になっても人類はせいぜい寿命150歳程度がやっとだろう」「不死は科学というより宗教的願望に近い」といった見解を示します。ノーベル賞受賞者のラマクリシュナンは「不死の追求は月や火星への植民と同じカテゴリの壮大な挑戦で、現状では巨大なブレークスルーが必要だ」と指摘しています。しかし彼もまた「不死に挑む科学の進歩はあまりに速く、本を書いてもすぐ時代遅れになるほどだ」と述べ、老化研究の急展開に言及しています。要するに、悲観と楽観のバランスが重要で、現代の科学水準では不死には程遠いものの、その道筋は徐々に見え始めているというのが中庸な見方かもしれません。

では、人類は不死を本当に望むのでしょうか?これは科学ではなく価値観の問題です。ある人々は「病気や死から解放されるのは究極の慈悲であり、人類はそれを目指すべきだ」と主張し、一方で「死がなくなった世界は人間性を損ねる」と懸念する人もいます。未来の選択肢として、技術が可能にしても 不死化しない権利 を尊重すべきだという議論もあります。例えば、遺伝子改良で不老化が可能になっても、それを自分に適用するか否かは個人の自由意思に委ねるべきだという考えです。また社会レベルでも、不死化技術に歯止めをかける法律や制度を設ける選択肢も考えられます。しかし一度技術が確立されてしまえば、それを完全に封じることは難しいでしょう。競争原理の中でどこかの国・企業が推し進めれば、他も追随せざるを得なくなるかもしれません。

人類の究極の選択肢は、「人間の形を留めたまま長生きする道」か「人間を超えた存在(ポストヒューマン)へと進化する道」かという形で訪れる可能性があります。不老長寿を肉体のまま達成できれば理想的ですが、それが難しければサイボーグ化やデジタル化によって意識だけでも生き続ける道を選ぶ人も出てくるでしょう。そうなったとき、生身の人類と不死化した新人類が共存できるのか、それとも人類の定義自体が変わってしまうのか、想像を絶する世界が展開するかもしれません。

結論

不死の実現可能性について、現代科学はまだ答えを出していません。しかし、テロメア研究から再生医療、AI融合、デジタル意識まで、各分野の最前線は着実に「死という人類最後の壁」を崩しつつあります。かつて不老不死は錬金術や神話の領域でしたが、いまやノーベル賞クラスの科学者たちが真剣に議論し研究するテーマとなりました。ある科学者は「不死の追求は人類にとって新たな夜明けをもたらす」と期待し、別の科学者は「死もまた人生の一部であり、不死は新たな試練をもたらす」と警鐘を鳴らします。人類がどの未来を選ぶにせよ、科学的エビデンスに基づく冷静な議論と倫理・社会的な熟慮が必要不可欠です。不死への道は単なる技術競争ではなく、人類の在り方そのものを問う旅と言えるでしょう。その旅路の果てに何が待つのか——それは私たち自身の選択と努力にかかっています。

ヒューマノイドロボットの可能性:2025年の到達点、導入戦略、これからの10年

世界で人型ロボット開発が加速しつつあります。本記事ではヒューマノイドロボット(人型ロボット)の定義やメリット、2025年現在の技術的到達点と主要トレンド、主要プレイヤーとロボット機体の比較、適用分野ごとのユースケース成熟度、コスト構造とROI試算、安全規格・法規制の最新動向、導入のロードマップ、残る技術課題とリスク、そして今後数年〜10年の展望について体系的に解説します。経営層・開発責任者から現場管理者・政策立案者まで、意思決定の参考となる実践的リファレンスを提供します。 ヒューマノイドロボットとは何か ...

DDR5メモリが急騰 —— 何が起き、どこまで続くのか

概要 価格が異常高騰中:ここ数週間でPC向けDDR5メモリ価格が急騰。店頭では1か月で倍増した製品もあり、DRAM全体のスポット価格も前年比+170%前後という異常事態に。契約価格(大口取引)も2025年Q3に前年同期比+171.8%を記録。 主因はAI需要と供給逼迫:生成AIブームでサーバー向け高密度DDR5の需要が爆発し、各社がHBMなど高利益製品に生産を振り向けたため、PC・モバイル向けDRAMが極端な供給不足に陥っています。サムスンなど大手は10月以降DDR5の価格提示を一時停止し、市場でパニック ...

SMR(小型モジュール炉)完全ガイド【2025年版】

TL;DR(要約):小型モジュール炉(SMR)は出力300MWe以下の原子炉を工場製造モジュールで量産する構想で、2025年までに初の建設許可や設計認可が相次ぎ実現段階に入りつつある。北米ではカナダがBWRX-300炉の建設を承認(2025年4月)し総事業費209億カナダドルを公表、米国でも初のSMR設計(NuScale社77MWe×6基プラント)がNRCの標準設計認可を取得(2025年5月)。欧州でも英国がロールス・ロイス社SMRを国家支援で採択(2025年6月)、ポーランドは欧州初となるGE日立BWR ...

自動運転タクシー完全ガイド:WaymoやZoox、国内外の最新動向を徹底解説

自動運転タクシー(ロボタクシー)の仕組みから最新動向、安全性の実績、各国の規制と主要企業の展開状況まで、2025年9月21日現在の一次情報に基づき徹底解説します。最新のサービス提供エリアや今後の課題にも触れ、導入を検討する自治体・事業者が押さえるべきポイントを網羅しました。 要点(TL;DR) 自動運転タクシーとは何か? 自動運転タクシー(ロボタクシー)は、運転者が乗車せずに走行する完全自動運転(SAEレベル4以上)のタクシーサービスです。2023年に日本でも限定条件下で初の商用レベル4運行が実 ...

アンモニア燃料とは何か?次世代エネルギーの本命候補を解説する

燃料アンモニア / Fuel Ammoniaとは、水素(H₂)エネルギーを貯蔵・輸送するキャリアであり、またそれ自体が燃焼してもCO₂を排出しない次世代燃料です。アンモニア(NH₃)は元来、肥料原料や化学品の素材として世界で年間約2億トン生産されていますが、その8〜9割が肥料用途で消費され、燃料利用は従来ほとんど例がありません。しかし近年、脱炭素社会に向けて発電所や船舶の燃料としてアンモニアを活用する動きが本格化しました。燃焼時にCO₂を出さないメリットから「カーボンフリー燃料」として注目されていますが、 ...

参考文献

- Blackburn, E. et al. Take control of your telomeres – Elizabeth Blackburn. Lindau Nobel Laureate Meetings (2011)lindau-nobel.orglindau-nobel.org

- Conger, K. et al. Telomere extension turns back aging clock in cultured human cells, study finds. Stanford Medicine News (2015)med.stanford.edumed.stanford.edu

- Thoppil, H. et al. Senolytics: A Translational Bridge Between Cellular Senescence and Organismal Aging. Front. Cell Dev. Biol. 7, 367 (2020)frontiersin.orgfrontiersin.org

- NIH Research Matters. Eliminating senescent cells extends healthy life in mice. NIH (2018)nih.govnih.gov

- Salk Institute News. Turning back time: Salk scientists reverse signs of aging. (2016)salk.edu

- McMillan, T. Futurist Predicts Humans Will Soon Live 1,000 Years, Thanks to Nanobots and AI. The Debrief (2024)thedebrief.orgthedebrief.org

- Gizmodo. You Might Never Upload Your Brain Into a Computer. (2013)gizmodo.com

- Wikipedia. Mind uploading. (accessed 2025)en.wikipedia.orgen.wikipedia.org

- LiveScience. The Ethical Dilemmas of Immortality. (2006)livescience.comlivescience.com

- Harvard Gazette. Science is making anti-aging progress. But do we want to live forever? (2024)news.harvard.edunews.harvard.edu

ヒューマノイドロボットの可能性:2025年の到達点、導入戦略、これからの10年

世界で人型ロボット開発が加速しつつあります。本記事ではヒューマノイドロボット(人型ロボット)の定義やメリット、2025年現在の技術的到達点と主要トレンド、主要プレイヤーとロボット機体の比較、適用分野ごとのユースケース成熟度、コスト構造とROI試算、安全規格・法規制の最新動向、導入のロードマップ、残る技術課題とリスク、そして今後数年〜10年の展望について体系的に解説します。経営層・開発責任者から現場管理者・政策立案者まで、意思決定の参考となる実践的リファレンスを提供します。 ヒューマノイドロボットとは何か ...

DDR5メモリが急騰 —— 何が起き、どこまで続くのか

概要 価格が異常高騰中:ここ数週間でPC向けDDR5メモリ価格が急騰。店頭では1か月で倍増した製品もあり、DRAM全体のスポット価格も前年比+170%前後という異常事態に。契約価格(大口取引)も2025年Q3に前年同期比+171.8%を記録。 主因はAI需要と供給逼迫:生成AIブームでサーバー向け高密度DDR5の需要が爆発し、各社がHBMなど高利益製品に生産を振り向けたため、PC・モバイル向けDRAMが極端な供給不足に陥っています。サムスンなど大手は10月以降DDR5の価格提示を一時停止し、市場でパニック ...

SMR(小型モジュール炉)完全ガイド【2025年版】

TL;DR(要約):小型モジュール炉(SMR)は出力300MWe以下の原子炉を工場製造モジュールで量産する構想で、2025年までに初の建設許可や設計認可が相次ぎ実現段階に入りつつある。北米ではカナダがBWRX-300炉の建設を承認(2025年4月)し総事業費209億カナダドルを公表、米国でも初のSMR設計(NuScale社77MWe×6基プラント)がNRCの標準設計認可を取得(2025年5月)。欧州でも英国がロールス・ロイス社SMRを国家支援で採択(2025年6月)、ポーランドは欧州初となるGE日立BWR ...

自動運転タクシー完全ガイド:WaymoやZoox、国内外の最新動向を徹底解説

自動運転タクシー(ロボタクシー)の仕組みから最新動向、安全性の実績、各国の規制と主要企業の展開状況まで、2025年9月21日現在の一次情報に基づき徹底解説します。最新のサービス提供エリアや今後の課題にも触れ、導入を検討する自治体・事業者が押さえるべきポイントを網羅しました。 要点(TL;DR) 自動運転タクシーとは何か? 自動運転タクシー(ロボタクシー)は、運転者が乗車せずに走行する完全自動運転(SAEレベル4以上)のタクシーサービスです。2023年に日本でも限定条件下で初の商用レベル4運行が実 ...

アンモニア燃料とは何か?次世代エネルギーの本命候補を解説する

燃料アンモニア / Fuel Ammoniaとは、水素(H₂)エネルギーを貯蔵・輸送するキャリアであり、またそれ自体が燃焼してもCO₂を排出しない次世代燃料です。アンモニア(NH₃)は元来、肥料原料や化学品の素材として世界で年間約2億トン生産されていますが、その8〜9割が肥料用途で消費され、燃料利用は従来ほとんど例がありません。しかし近年、脱炭素社会に向けて発電所や船舶の燃料としてアンモニアを活用する動きが本格化しました。燃焼時にCO₂を出さないメリットから「カーボンフリー燃料」として注目されていますが、 ...