結論サマリー: 議員への政策活動費は長年“合法的な裏金”と批判されてきました。2024~2025年の政治資金規正法改正で使途非公開の政策活動費は廃止が決定し、政治資金の透明性向上へ重要な一歩となります。今後は第三者機関による監査強化など実務対応が進む一方、企業・団体献金の規制強化など残る論点にも注目が集まります。

問題の背景と定義

政策活動費(議員政策活動費)とは、政党が党幹部など所属議員個人に対し支給する資金を指します。法律上の定義はなく、各政党が内部ルールで支出してきた長年の慣行です。この資金は政治資金収支報告書への記載や使途の公開が法的に義務付けられておらず、受け取った議員が領収書を提出しなくても問題になりません。さらに個人への支給であるにもかかわらず所得税の課税対象ともならないため、税制上も優遇された“グレー”な資金でした。使途公開義務がないことから「ブラックボックス」「合法的な裏金」とも批判され、実際に自民党の二階俊博氏が約50億円もの資金を自由に使えたとの指摘もあります。【注意】なお地方議会議員に交付される政務活動費(政務調査費)とは別制度であり、本記事で扱う政策活動費は国政政党の内部支出の問題です。

直近の法改正・政局動向(2023~2025年)

2023年末、自民党派閥の政治資金不透明問題が発覚し、「政策活動費」が“合法な裏金”として改めてクローズアップされました。これを受けて2024年通常国会では政治資金規正法の改正論議が焦点となり、1月には公明党の山口那津男代表(当時)が「政策活動費の使途公開が望ましい方向」と訴えて各党に改革を提起。6月に成立した第1弾の改正法(公布日2024年6月26日(令和6年法律第64号))では、受領議員による政策活動費の一部使途公開義務や第三者機関の設置が盛り込まれました。しかし抜本策とは言えず、国民の批判は収まりませんでした。9月の自民党総裁選では複数の候補が政策活動費の廃止に言及し、石破茂氏が新総裁に就任すると、与党内でも「いっそのこと政策活動費は廃止すべき」との声が上がります。同年10月の衆院選で自民・公明の与党は過半数割れの少数与党となり、政治とカネの問題が大きな争点となりました。石破首相は政治改革推進を掲げましたが、当初は野党の協力を得られず難航しました。そうした中、公明党の斉藤鉄夫代表は2024年11月の与野党協議で「年内に与野党合意で一定の成果を出したい」と早期決着を提案。12月4日には立憲民主・維新・国民民主・共産など野党7党が共同で政策活動費の即時廃止法案を衆院提出し、2026年からの全廃を主張しました。与党もこれに歩み寄り、同月中旬の臨時国会で政策活動費の全面禁止を盛り込んだ改正法が可決・成立します。当初自民党案に含まれていた外交機密等を理由とする一部非公開の例外規定(公開方法工夫支出)は“第2のブラックボックス”と批判され削除されました。この改正により政党が所属議員に対し領収書なしで資金を渡すことが禁止され、施行日は2026年1月1日と定められています。なお政党から公職候補者個人への寄付も2027年以降禁止されることが合わせて決まりました。

論点分析(透明性・税制・ガバナンスの観点)

透明化で期待されるメリット

政策活動費が廃止される最大のメリットは、政治資金の透明性向上と信頼回復です。従来は党幹部個人への巨額資金の流れが不明なままでしたが、制度廃止によりそうした“見えない支出”は原則として生じなくなります。例えば自民党では2022年、約14億円の政策活動費のうち7割近い9.7億円が茂木敏充幹事長一人に配分されていました。こうした資金は何に使われたか公開されず、不透明さが批判を招いていました。全廃後は、党が必要な経費を直接支出し収支報告書に記載する形へ置き換わり、金の流れを国民が監視できるようになります。実際、使途非公開の支出に対する国民の不信感は高まっており、ガラス張りの会計処理への転換は政治不信の解消に資すると期待されます。また、これまで領収書なしで処理されていた費用も、今後は適正な経理処理や第三者機関によるチェックの対象となり得ます。例えば政策立案のための調査費用は、党が専門家と契約を結び報告書を受領するといった形に改められ、支出に見合った成果物が残るようになります。このように制度改革は、税務・会計の面でも健全化を促す効果が見込まれます。

政党・議員別のスタンス比較

政策活動費を巡る姿勢は政党ごとに温度差がありました。自民党は当初「プライバシーや企業秘密保護」の名目で使途非公開を正当化し、可能な限り制度を温存したい本音が指摘されていました。実際、自民幹部は「渡し切りの支出」を認める法の抜け道を模索し続け、透明化に慎重でした。これに対し、公明党は早い段階から政策活動費を一切支出せず、与党内で率先して廃止を提言しています。野党各党も現在は廃止に賛成の立場ですが、過去には立憲民主党で年間約1.2億円、日本維新の会で約5,057万円、国民民主党で約6,800万円を支出していた事実があります。2023年の報道では、野党党首討論で「これまで使った政策活動費の使途をすべて公開するのか」と問われた際、どの党首も即答できず、立憲の野田佳彦氏は「民進党幹事長時代に3~4千万円使ったが何に使ったか全然覚えていない」と述べるに留まりました。維新の馬場伸幸氏も飲食接待に使ったことを認めつつ「私が役職に就く前の話は分からない」と言及し、国民民主の玉木雄一郎氏も「受領者が離党していてどれだけ追えるか……」と口ごもっています。このように野党も含め多くの政党が制度の恩恵を享受してきましたが、世論の批判を受け現在は全党が廃止へ舵を切った形です。公明党は「不正の温床にメスを入れた」と主張し、主要野党も透明性確保の姿勢を打ち出しています(共産党は元より党助成金を受け取らず同種の資金制度自体が存在しません)。今後は各党とも、裏金疑惑を払拭するため自党の政治資金の使途公開に一層努めることが求められるでしょう。

海外のアナロジー・比較事例(英米独の政党助成金など)

政治資金の透明性確保は、各国でも民主主義の健全性に直結する課題です。日本の政策活動費に相当するような使途非公開の政治資金は、主要国では許容されていません。例えばイギリスでは2009年に議員経費スキャンダルが発覚し、独立機関による監督と情報公開が大幅に強化されました。現在では議員の公費支出明細が定期的に公開され、不適切な支出には厳しい追及がなされています。また政党への公的助成についても、選挙運動への使用禁止など使途制限があります(野党への資金補助“ショートマネー”は政策立案や議会活動のみに充当)。アメリカでは政党に対する直接助成はありませんが、連邦選挙委員会(FEC)の下で献金や支出の公開が義務付けられています。政党から政治家個人への資金提供もキャンペーン資金として詳細な報告が必要であり、用途を秘匿する余地はありません。ドイツでは国庫から政党への助成金がありますが、収入支出の詳細を国会に報告し公表する厳格な制度が敷かれています。1990年代末の与党不正献金事件(ヘルムート・コール首相時代)を契機に罰則も強化され、違法・不透明な資金は摘発の対象です。このように欧米諸国と比較すると、日本の政策活動費は極めて異例の“見えない政治資金”であったと言えます。今回の廃止決定は、ようやく国際的な透明性基準に近づく一歩とも評価できるでしょう。

今後の展望・実務的影響(法務・会計・行政手続)

政策活動費の廃止は2026年から施行されるため、各政党や事務当局はそれまでに所要の対応を進める必要があります。まず政党側では、これまで政策活動費として処理していた支出を他の適切な項目に振り替える内部ルール整備が求められます。党から議員個人への一方的な資金供与が禁じられる以上、例えば選挙区での活動資金や政策調査費は、党本部が直接経費を負担するか、個々の議員の政治団体に寄付する形以外には認められません(後者も2027年以降は禁止)。このため各党の会計担当者や顧問弁護士は、新たな法規制に沿った資金フローの見直しを進めています。具体的には、これまで慣例的に行われてきた領収書不要の現金手渡しを廃止し、必ず契約や支出証憑を伴う形で経費精算を行うルールを徹底する必要があります。また、今回の改正を受けて発足が検討されている第三者監視機関(仮称「政治資金委員会」)の動向にも注目です。新機関が実現すれば、政治資金の使途チェックやガバナンス強化に一定の役割を果たすと期待されます。行政当局(総務省・選挙管理委員会)も、報告書様式の見直しや周知徹底を図るでしょう。2026年以降の収支報告書では「政策活動費」という項目自体が姿を消し、支出先と目的がより明確に記載されることになります。他方で、政治とカネをめぐる改革課題はまだ残っています。各党は企業・団体献金の扱いについても2024年度末までに結論を得る方針で一致しており、今後の国会でさらなる規制強化が議論される見通しです。政治資金の透明化を徹底しつつ、正当な政治活動が萎縮しないバランスをどう取るかという視点も重要でしょう。制度運用面では、現場の事務負担を考慮しつつも不正を見逃さないチェック体制の構築が欠かせません。今回の政策活動費廃止はゴールではなく、持続的なガバナンス改善に向けた一段階と位置付けられます。政治資金を巡るE-E-A-T(経験・専門性・権威・信頼)を高めていく取り組みが、今後も行政・立法双方で求められていると言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 政策活動費とは何ですか?

A. 政策活動費は、政党が党の役職者(幹事長や政調会長など)に割り当てていた特別な資金です。法律上の定めがなく、各党の裁量で支給されており、本来報告書に記載する義務も使途の公開義務もありませんでした。いわば党から幹部個人への活動費提供であり、地方議会の政務活動費(政務調査費)とは異なる制度です。

Q2. なぜ使途の公開が義務付けられていなかったのですか?

A. 1990年代に政党助成金制度が導入された際、党の内部支出について詳しく規制する法律が整備されなかったためです。当時から「各党の自主的判断に委ねる」という建前で、長らく透明性確保のルールがありませんでした。加えて、自民党は「支出先のプライバシーや企業秘密を守る必要がある」と主張し公開に消極的でした。その結果、ごく最近まで政策活動費は“ブラックボックス”のまま放置されてきたのです。

Q3. 政策活動費の原資は税金なのですか?

A. 半分以上は税金(政党交付金)が原資です。政党交付金は国庫(税金)から政党に支払われる資金で、主要政党の収入の多くを占めています。政策活動費も政党交付金から支出されるケースが多く、実質的に税金が使われていると言えます。ただし政党によっては寄付金収入から充当していたと説明する場合もあります(いずれにせよ公金と民間資金が区別なく一緒に扱われていました)。

Q4. どれくらいの額が支給されていたのですか?

A. 金額は政党規模によって大きく異なります。最大与党の自民党では直近の2022年に約14億1630万円が支出され、受け取ったのは党幹部15人でした。特に幹事長だった茂木敏充氏には約9.7億円と突出した額が渡されています。立憲民主党は同年約1億2000万円、日本維新の会は約5000万円、国民民主党は約6800万円を支給しており、与野党問わず相当額が動いていました。

Q5. いつ廃止され、今後はどう変わりますか?

A. 政策活動費の制度は2026年1月1日から法律上廃止されることが決まりました。2025年までは経過措置期間ですが、与野党とも既に新規の支給を見直しています。廃止後は政党が所属議員に対し一方的に資金を渡すことが禁止され、必要な経費は党本部が直接支払うか、あるいは各議員の政治団体に寄付して賄う形に切り替わります(※政治団体への寄付も2027年以降禁止予定)。この変更により、これまで不明朗だった支出は今後すべて収支報告書上に記載されることになり、政治資金の透明性が飛躍的に高まる見通しです。

Q6. 過去に支給されたお金の使途は明らかになるのでしょうか?

A. 法改正には遡及適用(過去分の公開義務化)は含まれていません。したがって現状では、過去の政策活動費が何に使われたかは法律上公開されないままです。ただし有権者への説明責任という観点から、各議員や各党が自主的に過去の使途を公表することは妨げられていません。実際、2023年の党首討論で「これまでの使途を公開するか」と問われた際、党首たちは明確に答えず、一部に「記憶がない」「確認できない」といった答弁もありました。今後、必要に応じて当事者の判断で情報開示が行われる可能性はありますが、強制力はない状況です。

Q7. 海外では似たような制度がありますか?

A. いいえ、日本特有の制度といえます。欧米の主要国では、政党への公的助成金や政治家への寄付金は基本的にすべて使途を公開する厳格なルールがあります。例えば英国では公費支出の詳細公開が義務化され、ドイツでも年次報告で収支の透明性が確保されています。日本の政策活動費のように使途報告が不要な資金は国際的にも例がなく、今回の廃止決定は世界標準に近づく一歩と評価できます。

まとめ

政策活動費の廃止は、日本の政治資金制度における大きな前進と言えます。長年放置されてきた“見えないお金”にメスが入り、政治とカネの透明性向上に向けた土台が築かれました。もちろん制度を変えただけで課題がすべて解決するわけではなく、今後も適切な運用と監視が欠かせません。国民・有権者としても引き続き政治資金の流れに注目し、必要な情報開示を求めていくことが重要です。本記事が行政担当者や関心を持つ皆様のお役に立てば幸いです。最新の法改正情報や実務対応については、総務省の公式サイトや各党の発表資料もぜひご確認ください。

この記事で引用した法令・公的資料リスト:

| 資料名 | 出典・リンク |

|---|---|

| 政治資金規正法(昭和23年法律第194号) | e-Gov法令検索 |

| 政治資金規正法 改正法(令和6年法第64号・令和7年法第1号・第2号) | 衆議院・参議院会議録 |

| 令和4年分 政治資金収支報告書(政党本部) | 総務省公表資料 |

・政党が党幹部に渡す「政策活動費」 非課税、使途公開義務もなし…税金逃れと思われても仕方ない

「政策活動費」を廃止するため政治資金規正法を改正する法案。改正案は2026年1月1日から「政策活動費」を廃止する内容newsdig.tbs.co.jp

・2023年末、自民党派閥の政治資金問題が発覚…複数の議員が「『政策活動費』だと思っていた」と発言komei.or.jp

・政治資金の不透明な支出に対して国民の不信が高まる中、公明党は24年1月2日、山口代表が街頭演説で「使い道を透明化していくことが望ましい方向だ」と力説komei.or.jp

その後の通常国会では…6月に成立した改正政治資金規正法に、使途の部分的な公開と政策活動費などをチェックする第三者機関の設置を盛り込ませたkomei.or.jp

・9月30日、石破茂新総裁の誕生を受け自公両党の幹部が会談。公明・西田幹事長「中途半端な政治改革では、新政権への期待はしぼむ。いっそのこと『政策活動費は廃止』と明確に打ち出すべきでは」と提案komei.or.jp

・10月の衆院選で少数与党になった自民は、首相が再改正へ旗を振ったが他党からの協力が得られず、もがき続けたasahi.com

・立憲民主党や国民民主党など野党7党は2024年12月4日、「政策活動費」を廃止する政治資金規正法改正案を衆院に共同提出。改正案は2026年1月1日から「政策活動費」を廃止newsdig.tbs.co.jp

・政策活動費が廃止されることになった。外交上の秘密などを非公開にできる「公開方法工夫支出」の新設も…自民党は断念asahi.com

・自民が歩み寄り始めたのは13日夕…工夫支出を削除する一方、立憲など野党7党が提出した法案の付則に「2026年1月1日までに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」との文言を追加したasahi.com

・収支報告書によると政策活動費の7割近い9億7150万円が茂木敏充幹事長に渡ったchugoku-np.co.jp

・政策活動費について…令和6年の予算委員会等で、支出の相手方として党役職者が記載されているため、政治資金の透明性の観点から問題との指摘。第1弾改正法で使途公開制度を設けたが、第2弾改正法Aにより政策活動費が禁止され、この使途公開規定も削除businesslawyers.jpbusinesslawyers.jp

・「各党によって様々な呼称で呼ばれておりますが…自民党における政策活動費を、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出。この使途を広く公開すれば…プライバシー、企業・団体の営業秘密、党の戦略が他党や外国に明らかになり不都合が生じる」とされていたbusinesslawyers.jp

・「これこそ合法の裏金という感じでしょうね。二階に50億渡って、それが何に使われたかまったく明かされないというのはあり得ません」との指摘detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

・2022年分の政治資金収支報告書によると、自民党14億1630万円、立憲民主党1億2000万円、維新5057万5889円、国民民主党6800万円を政策活動費として支出komei.or.jp

・野党党首討論で、党首が過去の政策活動費使途公開に手を挙げず、立憲・野田氏は「民進党幹事長をやっていた時、政策活動費を3000万~4000万円くらい使った…何に使ったか全然覚えていない」と発言komei.or.jp

・日本維新の会・馬場代表は飲食に使ったことを認め「私が役職に就く前の話は分からない」と釈明。国民民主・玉木代表も「受領者が離党していて追えるか…」と口ごもったkomei.or.jp

・公明新聞の「公明ニュース+」初回記事(2025年1月6日付)で、昨年末成立の改正政治資金規正法に盛り込まれた政策活動費廃止を「不正の温床にメス」と評価komei.or.jp

・米英独仏の政治資金制度について「イギリスは…近年、政党に対する規制も設けられた。ドイツは、政党財政の公表を中心とした制度である」との分析dl.ndl.go.jp

・一方、企業・団体献金の扱いは今年度中に結論を得ることで一致し、先送りしたasahi.com

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

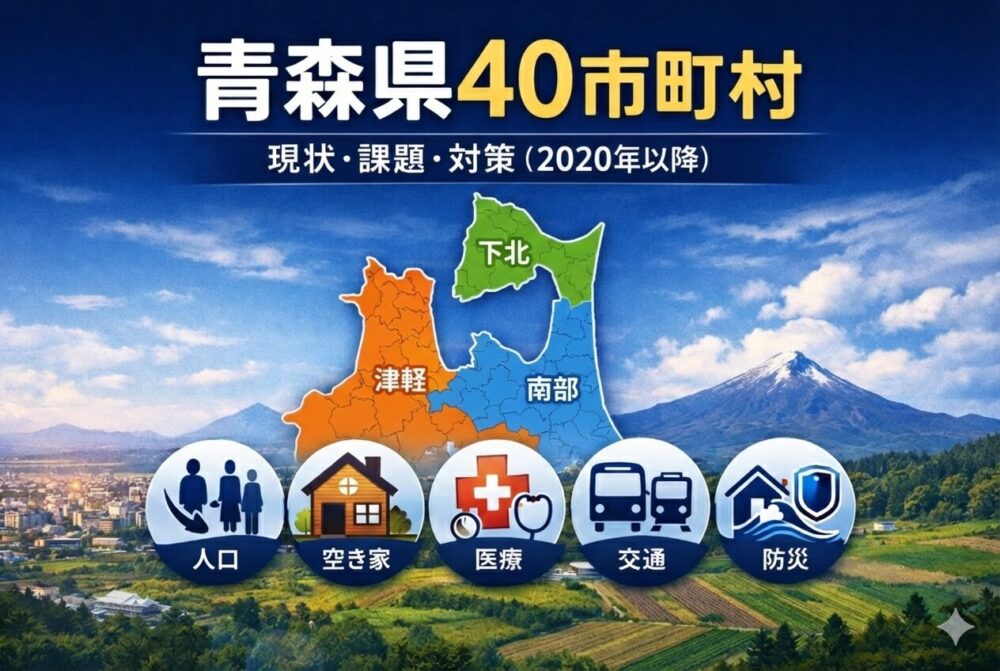

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...