選択的夫婦別姓(せんたくてきふうふべっせい)制度とは、結婚の際に夫婦が同じ姓(名字)にするか別々の姓にするかを夫婦の判断で選択できるようにする制度です。日本では法律上、結婚すると夫婦は必ずどちらか一方の姓に統一しなければなりません(民法750条)。このため結婚後に旧姓(結婚前の姓)を名乗り続けたい人は、事実婚(法律上の婚姻届を出さない結婚)や通称使用(旧姓を日常で使うこと)で対応せざるを得ず、多くの不便や不利益が生じています。近年は女性の社会進出が進み、こうした状況への違和感から制度見直しを求める声が政界や世論で高まっています。

現在、この選択的夫婦別姓をめぐる議論は新たな局面を迎えています。2021年に最高裁判所が二度目の合憲判断を示して以降も法改正は実現していませんが、野党を中心に法案提出や国会審議が活発化し、2025年には28年ぶりに国会で本格的な審議が行われました。また2025年7月の参議院選挙では主要政党の幹部が討論番組で選択的夫婦別姓の是非を巡り激しく議論し、選挙の争点の一つになるなど注目度が増しています。本記事では、選択的夫婦別姓をめぐる法制度の歴史と現在地、最新の政治動向、考えられるメリット・デメリット、そして世論の動きや国際比較まで、2025年時点の最新情報を網羅して解説します。専門的な内容も含みますが、できるだけわかりやすく丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。ではさっそく見ていきましょう。

夫婦別姓をめぐる法的経緯と最高裁の判断

日本で夫婦同姓(夫婦が同じ姓を名乗る制度)が法律で義務付けられたのは1898年(明治31年)の民法制定時からです。明治維新期の日本は西欧の制度を積極的に導入しており、「夫婦は一つの単位」とするキリスト教由来の家族観が取り入れられました。当時の日本では封建的な家制度のもと、結婚した女性は法律上無能力とされるほど地位が低く、結婚により夫の姓に改める夫婦同姓制は「家」の存続に合致するものと考えられていたのです。その後1947年(昭和22年)の民法改正で家制度は廃止され、夫婦同姓の規定も夫婦の合意で夫または妻の姓を選べる形式に変更されました。しかし 現在でも婚姻した夫婦の約95%は夫の姓を選択しており、事実上ほとんどの女性が改姓しています。こうした状況から、「改姓による不利益やアイデンティティ喪失につながっているのではないか」という問題提起が以前からなされ、1996年には法制審議会(法務省の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度を導入すべきだと答申を行いました。しかしこの答申は当時実現に至らず、以後も国会での議論や法案提出が繰り返されながら長らく立法化されませんでした。

選択的夫婦別姓を巡っては司法の場でも争われ、憲法との関係が議論されています。とりわけ2015年と2021年の最高裁判所大法廷で下された判断は大きな注目を集めました。2015年(平成27年12月16日)の最高裁大法廷判決では、民法750条(夫婦同姓規定)について「合憲」(憲法に違反しない)との結論が出されています。原告(夫婦別姓を求めた側)は憲法13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)、24条(両性の本質的平等)に反すると主張しましたが、多数意見は「夫婦の姓をどちらにするかは両性の合意に委ねられており形式的な男女平等は保たれている」「姓を同一に定めることにも家族の呼称を統一する合理性がある」「改姓による不利益は通称使用の広がりで一定程度緩和されている」などの理由から、現在の夫婦同姓制度は直ちに違憲とは言えないと判断しました。一方で裁判官15人中5人(岡部裁判官・櫻井裁判官・鬼丸裁判官ほか)が「夫婦同姓を強制し例外を認めない現在の制度は、多くの場合妻のみが自己の識別機能を損ね自己喪失感を負うもので、個人の尊厳と両性の本質的平等に反する」とする反対意見を表明しています。このように最高裁としては制度の合憲性自体は認めつつ、「夫婦のあり方に関する制度の変更は国会で論じ判断されるべき事柄」と付言するにとどめました。

その後、2021年6月23日の最高裁大法廷決定において再び選択的夫婦別姓が争点となりました。このケースでも最高裁は前回2015年判決の結論を維持し、民法750条および戸籍法74条1号は「憲法24条に違反しない」と判断しています。2015年以降、女性の社会進出の進展や選択的夫婦別姓に賛成する国民意識の高まりなど社会の変化が見られましたが、裁判所は「そうした変化を踏まえても前回大法廷判決の判断を変更すべきとは認められない。制度の在り方は国会で論ぜられるべき事柄である」と述べ、司法として合憲か否かの結論を変更するには至らないと示したのです。この決定でも15人中4人の裁判官が「夫婦同姓は憲法24条に反する」との反対意見を付しましたが、2015年時より反対意見の裁判官が1名減少したこともあり、最高裁の見解としては合憲判断が改めて再確認された形です。以上のように司法の場では「現行法は直ちに違憲ではないが、制度を変更するかどうかは立法府の裁量」という立場が示されています。もっとも、反対意見が指摘したように現実には妻が改姓するケースが約95%と偏っていることから、「事実上の不平等を放置してよいのか」「個人の尊厳にかかわる問題ではないか」といった課題も引き続き提起されています。

政治・立法動向:2024~2025年に高まる機運

長年実現しなかった選択的夫婦別姓ですが、2024~2025年にかけて立法府で動きが活発化しています。特に2025年は通常国会で関連法案が提出され、約28年ぶりに国会の場で審議が行われました。ここでは最近の政治的動きについて、各党の法案提出状況と国会審議、それに対する各政党のスタンスを見てみましょう。

野党による法案再提出と28年ぶりの国会審議

2023年秋以降、選択的夫婦別姓の実現を掲げる野党が相次いで法案提出の準備を進めました。立憲民主党(立憲)は2025年4月30日、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案(通称「選択的夫婦別姓法案」)を衆議院に単独提出しています。この法案では、婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選べるようにし、子どもの姓についても婚姻時に父母が決める仕組みを採用しました(※従来案では子の出生時に決定するとしていたものを、1996年の法制審答申にならい婚姻時決定に改めた)。立憲の提出者は「我が党の悲願の法案だ。賛同者の輪を広げて今国会で可決を目指す」と意気込みを述べており、与党にも速やかな審議入りを求めました。実際、同法案は他の野党案とともに2025年6月、衆議院法務委員会で初めて審議され、1997年以来実に28年ぶりに国会でこのテーマが議論されました。しかし通常国会会期中に与党の賛同を得て多数を形成するには至らず、立憲案は国民民主党案とともに委員会採決まで漕ぎ着けないまま閉会となりました。与党の反対や慎重論が根強い現状では、法案成立はなお容易ではないことが浮き彫りになった形です。

なお、この過程で日本維新の会は他の野党とは別路線を取り、選択的夫婦別姓そのものではなく「旧姓の通称使用の拡大」を盛り込んだ独自法案を提出しました。維新案は法律上は夫婦同姓を維持しつつ、届出により戸籍上に旧姓を併記できるようにする内容で、同党の藤田前幹事長は「この法案で旧姓使用に関する日常の困りごとは全て解消できる」と記者会見でアピールしています。しかし6月15日に日弁連主催で開かれた院内学習会では、「通称使用には限界があり根本的解決にならない」と当事者らから異論が相次ぎました。実際、旧姓の通称利用は現在も多くの職場で認められつつありますが、戸籍名との不一致から行政手続で不便を被ったり、企業規模が小さいほど旧姓使用が容認されにくい現状があります。選択的夫婦別姓の賛成派からは「通称では権利保護が不十分。法律婚を諦め事実婚にせざるを得ない人もおり、制度化が必要だ」との声が上がっています。維新案は最終的に国会で可決には至りませんでしたが、与野党間で旧姓併記の案も含めた議論が行われたこと自体、長年停滞していた審議が前進した兆しとも言えるでしょう。

各党の賛否と参院選での論戦

選択的夫婦別姓をめぐる各政党の立場は大きく二分されています。与党内では保守系議員を中心に制度導入への慎重・反対意見が強く、一方で公明党や主要野党は概ね賛成の立場です。2025年7月の参議院選挙前にはNHKの討論番組で党幹部がこの問題について論戦を交わしました。自民党の森山裕幹事長は「家族の姓が異なることで子どもが混乱し、親子のつながりに影響が出る可能性も考えられる」「現在の制度でも旧姓の通称使用など柔軟な運用が可能だ」と述べ、制度導入に慎重な姿勢を示しました。これに対し連立与党の公明党・西田幹事長は「人権の観点からも別姓を選択できるようにすべきだ。自民党にも働きかけたい」と明言し、与党内でも意見の溝があることが鮮明となりました。立憲民主党の小川淳也幹事長は「別姓を強制するわけではなく、望む夫婦に選択肢を用意したいだけだ」と強調し、秋の臨時国会で法案成立を目指す考えを示しています。共産党も「同姓を望む人はそれでよいが、生まれ育った姓を捨てたくないという希望を政治が押さえつけるべきでない」と述べるなど、野党各党は総じて制度導入に前向きです。一方、維新の岩谷良平幹事長は「旧姓を使えないことで不便を被っている方がたくさんいる。これを現実的に解決しようというのが我々の対案だ」として、あくまで旧姓併記の維新案を推す立場を示しました。さらに保守系の新党である参政党の神谷代表や日本保守党の有本事務総長は「旧姓使用を法的に認めれば足りる。時代が変わっても変えてはいけない価値観はある」「女性は通称で旧姓のまま仕事できている」と述べ、制度導入に明確に反対しています。このように政党ごとの姿勢は大きく異なり、参院選の候補者アンケートでも賛成は全体の46%にとどまり反対39%を上回る程度でした(自民党候補の多くが反対、公明党候補は賛成多数)。有権者の世論と比べて政治家側の温度差も指摘されており、今後どのように合意形成が図られるかが注目されます。

選択的夫婦別姓のメリット(利点)とデメリット(懸念点)

制度導入の主なメリット

- 改姓によるアイデンティティ喪失や不利益の解消: 結婚後も自分の生まれ持った姓を名乗り続けられるため、姓が変わることによる心理的ストレスや「他人になったような違和感」を感じずに済みます。特に研究者・医師・アスリートなど姓がキャリアに直結する職業では、改姓に伴う論文や資格名義の変更、知名度低下などのデメリットを防げます。また銀行口座やクレジットカード、運転免許証など膨大な名義変更手続から解放されるメリットもあります。改姓による時間的・経済的コストの軽減は無視できません。さらに、結婚前の姓で築いた社会的信用やブランドをそのまま維持できる点は大きな利点です。

- 法律婚を選択しやすくなり権利保護が拡大: 現行制度では夫婦別姓を望むカップルは法律上の婚姻を諦めて事実婚を選ぶ例もあります。しかし事実婚だと配偶者としての法的保護(例えば相続権や税制上の優遇など)が十分に得られません。選択的夫婦別姓が導入されれば、姓を変えたくないために結婚を見送っていた人も法律婚に踏み切れるようになります。結果として婚姻件数が増え、パートナー同士がお互い正式な配偶者として相続や社会保障の権利を享受できる人が増えることが期待されます。婚姻届を出すハードルが下がれば、事実婚カップルとその子どもの法的リスク(非嫡出子扱い等)も減るでしょう。家族の形に多様な選択肢を認めることは、一人ひとりの生き方を尊重し、法の下の平等を実質的に保障する観点でも意義があります。

- 社会的・経済的なメリット: ビジネスの現場でも、女性社員が結婚・改姓する度に名刺や社内システム上の氏名を変更したり、取引先に改姓を周知したりするコストが発生しています。選択的夫婦別姓によりこうした事務負担が軽減され、生産性向上につながる可能性があります。実際、経済界でも経団連などが「選択的夫婦別姓の実現は女性活躍推進に資する」として法改正を支持する姿勢を示しています。また姓の選択肢が増えることで、結婚に伴うキャリア中断や離職を防ぎ、優秀な人材の継続就業を後押しする効果も期待できます。さらに、国際結婚家庭などでは配偶者が別姓のケースも多く、選択的夫婦別姓はグローバル化する社会において国際標準に合った柔軟な家族制度とも言えます。日本企業の海外駐在員家族や国際ビジネスでも、夫婦別姓が当たり前に認められていれば、不必要な説明や書類手続きが減る利点があります。以上のように、個人のみならず社会・経済全体にポジティブな影響が見込まれる点がメリットとして挙げられます。

想定される主な懸念・デメリット

- 「家族の一体感が損なわれる」可能性への懸念: 制度に反対・慎重な人々がもっとも強調するのがこの点です。夫婦と子どもが同じ姓を名乗ることで家族としてのまとまりや絆を感じる人も多く、「別姓の夫婦が増えれば家族の一体感が薄れ、ひいては家族観の崩壊につながるのではないか」といった主張があります。特に保守的な立場からは、「日本社会の基盤である家族制度をこれ以上変えるべきではない」「夫婦別姓は伝統的な価値観を破壊し家庭崩壊を招く」といった反対論も根強く、政治的にも無視できない勢力となっています。もっとも、夫婦別姓はあくまで選択制であり、同姓を望む夫婦まで無理に姓を分けさせるものではありません。家族の形は各家庭の自由に委ねられるため、「価値観の押し付けには当たらない」「むしろ多様な家庭を包摂する制度」との反論が賛成派からはなされています。実際に導入済みの国々でも家族の絆が弱まったとのデータはなく、この懸念は感情的なものに留まるとの指摘もあります。

- 子どもの姓を巡る問題: 夫婦が別姓を選択した場合、その間に生まれる子どもの姓をどうするかという課題があります。「子どもだけが親と違う名字にさせられるのはかわいそう」という反対意見もあり、制度設計において十分な配慮が必要です。もっとも現在検討されている法案では、子の姓は父母の協議で決定し届け出ることになっており、届け出がない場合は第1子出生時に届け出る方式などが示されています。いずれにせよ子どもが両親それぞれと別姓になる事態は基本的に回避される想定です。また、一人っ子の場合は子も親のどちらかと必ず同姓になりますし、兄弟姉妹で姓が異なるケースも起きないようにする仕組みが考えられています。制度導入後しばらくは学校などで珍しさから話題になることもあるかもしれませんが、現在でも再婚家庭や国際結婚家庭では親子で姓が違う例は存在します。そうしたケースと同様に周囲の理解が広まれば、子どもの心理的影響も最小限にとどめられると考えられます。重要なのは、子の利益を最優先に父母がよく話し合って決めることであり、法制度もそのように設計されています。

- 戸籍制度との整合性・事務負担: 日本独自の戸籍制度では、夫婦と未成年の子どもで一つの戸籍を編製し、戸籍上は一家族につき一つの姓しか記載できないルールになっています。夫婦別姓が導入されれば戸籍の表記・管理方法を変更する必要があり、システム改修などの事務的課題が生じます。法務省などからは「戸籍簿の氏名欄をどう扱うか」「別姓夫婦を戸籍上どのように扱うか」といった技術的問題の指摘もあります。しかしこの点については1996年の法制審答申ですでに一定の解決策が示されており、例えば夫婦別姓を選んだ場合はそれぞれの旧戸籍に留まる(新たな戸籍を編製しない)や、戸籍に夫婦双方の姓を併記する等の案が考えられています。いずれにしろ制度変更に伴う一時的コストは発生しますが、戸籍制度そのものは過去にも度重なる改正で対応してきた実績があります。マイナンバー制度など個人識別インフラも整いつつある現代では、戸籍管理上のハードルは決して乗り越えられないものではないでしょう。むしろ一部にある「戸籍が壊れる」といった極端な主張は誤解であり、制度上の調整可能な課題といえます。※なお通称使用(旧姓使用)の拡大についても、戸籍名と異なる名前を公的書類に併記する動きが進んでいますが、完全に法的な氏として認められるわけではないため根本解決には至りません。この点も選択的夫婦別姓を導入する意義と言えるでしょう。

- その他のデメリット・反対論: このほか反対派からは「選択的夫婦別姓のような家族の多様化を認めると少子化に拍車がかかるのでは」といった主張や、「制度変更より先に景気対策や他の政策課題を優先すべき」との声もあります。しかし少子化と夫婦別姓の関連について明確な因果関係は示されておらず、主要国の事例を見る限り家族の姓のあり方と出生率に直接の相関は認められません。むしろ先述のように、夫婦別姓を認めた方が結婚をためらう要因が減り婚姻数が増える可能性も指摘されています。また「選択的夫婦別姓を導入するといずれ強制的に夫婦別姓にさせられるのでは」という誤解も散見されますが、あくまでも選択肢を増やすための制度であり、同姓を望む夫婦の権利は今後も何ら変わりません。このようにデメリットとして挙げられる点の多くは、制度の趣旨や設計を丁寧に周知することで解消できる懸念と言えそうです。大切なのは「姓の在り方を各家庭が自主的に決める自由を認めること」であり、それに伴う社会的影響は他国の先行事例を見る限り過度に心配しすぎる必要はないでしょう。

世論の動向と国際比較

日本国内の世論傾向

選択的夫婦別姓について、日本国内の世論調査では賛成多数の結果が長年続いています。直近では2025年1月の共同通信の全国電話調査で賛成59.4%、反対32.7%となり、6割近くが制度導入を支持する結果でした。他の調査でも賛成はおおむね50〜60%台で推移しており、反対は3割前後にとどまります。男女別では女性の賛成率が男性より高い傾向があり、年代差では若い世代ほど賛成が多く、70代以上の高齢層では反対がやや上回る傾向が指摘されています。例えば2025年2月の朝日新聞世論調査では全体で賛成63%・反対29%でしたが、70代以上では反対が過半数という結果でした。このように世代間ギャップはあるものの、現在では全年代をならすと賛成が反対を大きく上回っている状況です。

一方、政治家や候補者の間では必ずしも世論と一致していません。毎日新聞が2025年の参院選立候補者を対象に行ったアンケートでは、「選択的夫婦別姓に賛成」と答えた候補は全体の46%にとどまり、「反対」は39%でした。特に自民党所属候補では反対が多数を占め、与党内で賛否が割れている構図が浮き彫りとなっています。公明党候補は賛成が多く、主要野党(立憲民主、国民民主、共産、れいわ、新社会党など)は概ね賛成が多数派です。ただし野党でも旧姓併記案を主張する維新のようにアプローチが異なる場合もあります。全体として見ると、「選択的夫婦別姓を実現すべき」という国民世論に対し、一部保守層の反対や与党内事情から政治の動きが追いついていない状況とも言えます。もっとも、世論の後押しや各方面からの働きかけにより、以前に比べ政治家の受け止め方も変化しつつあります。近年は自民党内でも有志議員による推進派の議員連盟が発足したり、地方議会で国に制度導入を求める意見書可決が相次いだりするなど、少しずつですが合意形成に向けた対話も進んでいます。世論の支持を背景に、この問題は今後も政治日程に上がり続けるでしょう。

諸外国における夫婦の姓の選択

国際的に見ると、夫婦が結婚後も別姓を維持できることは「当然の選択肢」となっています。主要な先進国で法的に夫婦同姓を強制している国はなく、日本は事実上「世界で唯一の夫婦同姓強制国」としばしば紹介されます。例えば欧米諸国では、結婚後にどちらかの姓に変えるか各自旧姓のまま名乗るかを自由に選べるのが一般的です(むろん夫婦同姓を選ぶカップルも多いですが、それは法律上の義務ではなく慣習的な選択です)。アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリアなど英語圏では改姓するかどうか完全に個人の意思に委ねられ、役所に届出をすれば夫婦別姓も問題なく認められます。フランスやイタリアなどでは法律上は結婚後も妻は旧姓のままとなるのが原則で、夫の姓を「通称」として名乗ることはできますが、公的書類では旧姓がそのまま使われる仕組みです。ドイツやスウェーデンでも1980年代以降に法律が改正され、夫婦が二人別々の姓を名乗ることや、両方の姓をつなげた複合姓(ダブルネーム)を名乗ることなど複数の選択肢が認められています。お隣の韓国も、日本と同じく伝統的に結婚しても女性は姓が変わらない(夫婦別姓)社会ですが、子どもの姓は父系に揃える慣習がありました。ただ近年は子の姓についても選択肢を広げる法改正が行われています(2005年改正で母姓選択が可能になり、さらなる拡充が議論中)。

このように、日本以外のほとんどの国では夫婦同姓・別姓は各夫婦の自由選択に委ねられているのが現状です。その背景には、「姓名は個人の人格に深く関わるものであり、結婚によって一方に改姓を強制するのは個人の権利の不当な制限になりうる」という考え方があります。国際連合の女性差別撤廃委員会や自由権規約委員会も、たびたび日本政府に対し民法750条の見直しを勧告しており、2022年11月の国連自由権規約人権委員会の勧告では「民法750条が事実上女性に夫の姓への改姓を強いている」と懸念が表明されています。こうした国際世論の動きも受け、日本政府も第5次男女共同参画基本計画(2020年策定)で「選択的夫婦別姓に関する国民各層の議論を深める」と明記しました。しかし依然として国内には「日本の家族文化になじまない」といった慎重論があり、法改正には至っていません。もっとも、主要国で選択的夫婦別姓を導入して家族崩壊や社会混乱が起きたという事例は皆無であり、日本も国際基準に照らして早期に制度を整えるべきだという主張が有力です。実際、外交官や国際機関職員など海外では夫婦別姓が当たり前の環境で働く人からは「日本だけが対応しておらず不便」との声もあります。グローバル化する中で、日本の制度だけが特殊であることによる不利益を是正するためにも、国際的な潮流に沿った法改正が求められていると言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q: 選択的夫婦別姓はいつから導入されますか?

A: 2025年7月時点では、選択的夫婦別姓を実現する法案は国会で審議中であり、まだ成立していません。通常国会では法案が提出されましたが可決に至らず、今後の臨時国会以降に継続審議される見通しです。与野党間で賛否が分かれているため具体的な成立時期は未定ですが、世論の後押しも強いため今後数年内の法制度化を目指す動きが続くと予想されます。最新情報として、各党の公約や国会審議の進展に注目しましょう。法案成立前でも、職場や学校で旧姓使用を認める例が広がるなど環境は変化しつつあります。早ければ次の通常国会で再提出・可決される可能性もありますが、確実な導入時期は現段階では決まっていません。引き続き国会の動向を見守る必要があります。

Q: 制度が導入された場合、子どもの姓はどうなりますか?

A: 子どもの姓は両親が話し合って決める形になります。現在国会に提出されている法案では、夫婦が別姓を選択した場合、婚姻届の際に将来生まれる子の姓(父の姓か母の姓か)をあらかじめ届け出る仕組みになっています。もし届け出をしていなかった場合でも、第1子が生まれた時にどちらの姓にするかを届け出る制度案が示されています。いずれの場合も兄弟姉妹で姓が異なることはなく, 子どもが両親のいずれとも姓が違うという状況も基本的に避けられます。また子どもが成人した後、自分の意思で旧姓(従前の氏)に復することも一定の要件の下で可能とする案も検討されています。要するに、選択的夫婦別姓が導入されても子どもの姓が宙に迷うことはなく、法律の定めるところにより適切に定まることになります。現在の案では子の姓選択は父母の協議による決定が尊重されるため、「子どもが親と違う姓を強制されるのでは」という心配は不要です。

まとめ:今後の展望と私たちにできること

選択的夫婦別姓をめぐる議論は、長年停滞していた状況から着実に前進の兆しを見せています。最高裁は合憲判断を維持したものの、立法措置の必要性について含みを残す形となっており、立法府での議論に委ねられました。その立法府では2025年に久々の審議が実現し、世論の強い支持も相まって制度化への機運が高まっています。もっとも、依然として慎重論も根強く、法改正までには政治的ハードルが存在するのも事実です。しかし今回の参院選などを通じて国民的な関心も高まり、各党の立場も明確になりました。今後は新たに選ばれた国会議員たちによって、本格的な議論が展開されることでしょう。

私たち一人ひとりも、この問題を自分ごととして考えてみることが大切です。名字は個人の尊厳に関わる重要な要素であり、選択的夫婦別姓は家族の形の多様性や男女平等とも深く結びつくテーマです。本記事で紹介したように、ファクトに基づいてメリット・デメリットを正しく理解することで、建設的な議論が可能になります。ぜひ周囲の人とも話題にしてみたり、選挙で候補者の姿勢をチェックしたりしてみてください。制度導入の是非を判断するのは私たち有権者であり、その声が政治を動かします。あなたはこの制度についてどう考えますか? 今後も最新の情報をフォローしながら、一緒に社会のあり方を考えていきましょう。選択的夫婦別姓の議論が、よりよい家族制度と誰もが生きやすい社会につながることを期待しています。

参考文献・資料リンク集(一次情報)

- 最高裁判所大法廷判決(2015年12月16日)民法750条を合憲と判断courts.go.jp

- 最高裁判所大法廷決定(2021年6月23日)民法750条等は憲法24条に違反せずcourts.go.jp

- 弁護士法人リーガルスマイル:夫婦別姓訴訟の最高裁判決・決定の解説legal-smile.jplegal-smile.jp

- 立憲民主党ニュースリリース:「選択的夫婦別姓法案」を衆院提出(2025年4月30日)cdp-japan.jpcdp-japan.jp

- 朝日新聞デジタル:参院選討論会で各党幹部が選択的夫婦別姓を巡り論戦(2025年7月13日)asahi.comasahi.com

- 毎日新聞(2025年7月11日):『選択的夫婦別姓、候補者の46%が賛成 自公で溝浮き彫り』mainichi.jp

- 共同通信世論調査(2025年1月)結果47news.jp(賛成59.4%・反対32.7%)

- 国連自由権規約人権委員会 総括所見(2022年11月)日本の民法750条に関する勧告steelstory.jp

- 週刊金曜日オンライン:『反対派の票にらみ態度変える党も 選択的夫婦別姓、厳しい状況』(2025年7月10日)kinyobi.co.jpkinyobi.co.jp

- 時事メディカル:井田奈穂氏インタビュー『結婚で名字を変える違和感…』(2023年)medical.jiji.commedical.jiji.com

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

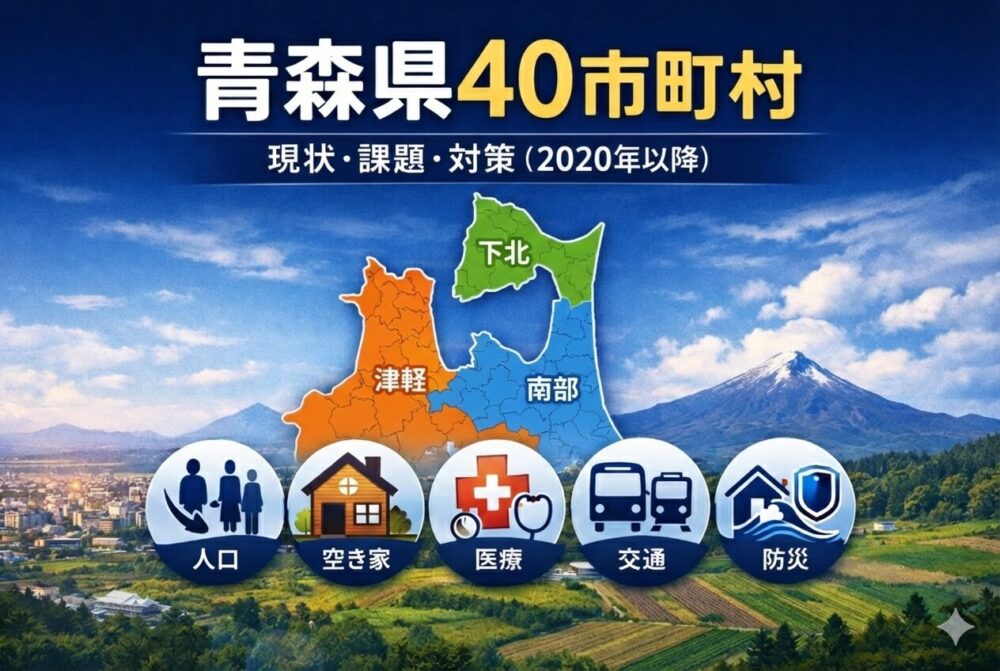

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...