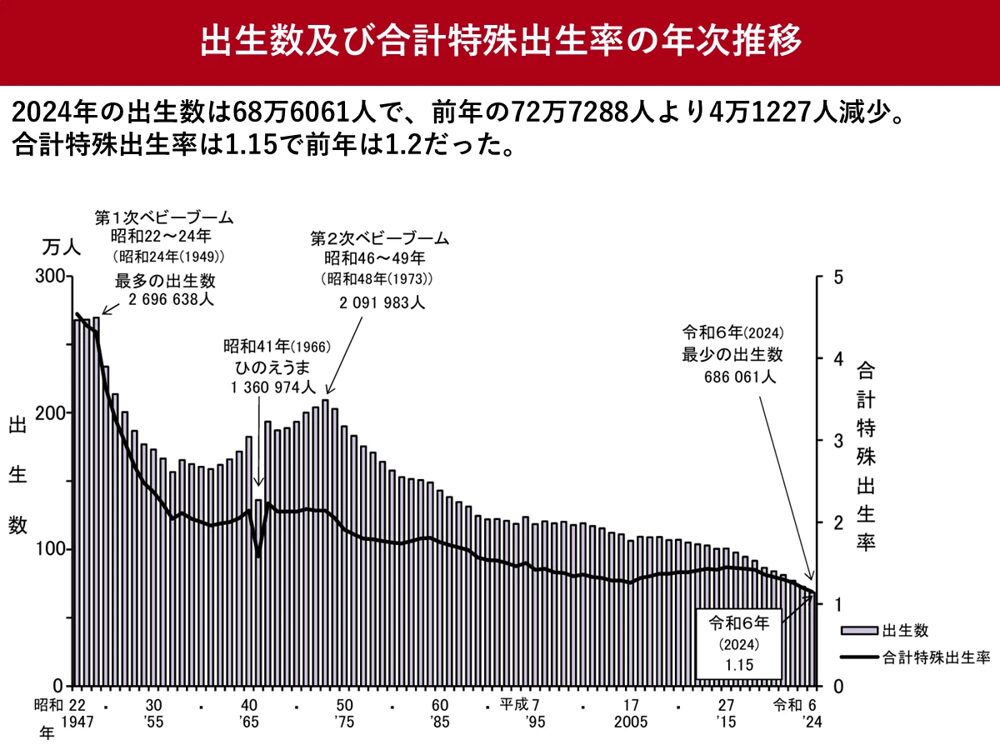

図:日本の出生数および合計特殊出生率の年次推移(1947–2024年)。1949年に約269.7万人だった年間出生数は年々減少し、2024年には過去最少の68万6061人(合計特殊出生率1.15)に落ち込んだ。この少子化傾向は日本社会に深刻な影響を与えている。

要因分析:日本の少子化はなぜ起きているのか

少子化の背景には複数の構造的要因が絡み合っている。まず人口動態として若年人口(子どもを産み育てる世代)の減少が挙げられる。日本では高齢化の要因の一つとして「少子化の進行による若年人口の減少」が政府白書で明示されており、出産適齢期の母数そのものが縮小していることが出生数減の約6割を占めると分析されている。また社会構造的には晩婚化・未婚化の進行も大きい。日本では子どもの98%以上が婚姻中の夫婦から生まれるため(未婚のまま子どもを持つケースが極めて少ない)、結婚する人自体の減少が出生減の主要因となっている。実際、2023年の婚姻件数は約48万9281組と戦後初めて年間50万組を下回り、前年から5.9%減少するなど結婚離れが顕著で、これが出生率低下の約4割を説明すると指摘される。

経済的要因も無視できない。近年の物価高や所得伸び悩みにより子育てにかかる費用負担への不安が若い世代の結婚・出産を躊躇させている。明治安田生命の調査では、6歳以下の子どもを持つ家庭の月平均子育て費用は4万1320円と過去最高を更新し、昨年より約1200円増加した(2018年調査開始以来、4年連続の上昇)。約9割の親が物価高による子どもへの影響を懸念しており、理想の子ども数は平均2.51人でも、現実には62.6%の家庭が理想より子どもの数が少ないと回答している。最大の理由は「将来の収入面に不安があるから」(34.6%)であり、教育費・住宅費など長期的経済負担への懸念が夫婦の出生判断に直結していると言える。こうした経済的不安定さから、「子育てにはお金がかかりすぎる」との意識が広がり、結果として出生数抑制に拍車がかかっている。

日本独自の文化・職場慣行やジェンダー要因も少子化に影響している。伝統的に女性が家庭で育児を担う割合が高いため、女性がキャリアを中断せずに子どもを持てる環境が十分整っていない。近年は第1子出産後も約6〜7割の女性が就業を継続できるようになりつつある(正社員では育休制度の充実により継続率向上)ものの、非正規雇用では依然として出産を機に約半数以上が離職する傾向が残る。職場復帰できても昇進面で不利になるなど、「出産=キャリアの犠牲」という不安が根強い。さらに男性の育児参加の遅れも課題で、日本の男性の育児休業取得率は2022年度で17.3%(女性は80.2%)に過ぎず、政府は2025年までに30%台へ引き上げる目標を掲げているが道半ばだ。こうしたジェンダーギャップや職場の両立支援不足が、共働きでの子育てのハードルを上げている。加えて、長時間労働や有給休暇取得の少なさ、転勤・深夜残業など日本固有の労働文化も子育て世代に重くのしかかる。厚労省の白書(2006年)でも「30代男性の4人に1人が週60時間以上働いており、長時間労働が少子化の一因」と指摘され、企業に対し育児休業促進や労働時間短縮によるワークライフバランス改善を促している。つまり、日本では働き方改革が少子化対策と表裏一体の課題となっている。

最後に政策面の要因として、過去の家族支援策の不十分さや社会インフラの整備遅れが挙げられる。例えば保育所の定員不足による待機児童(希望しても認可保育園に入れない子ども)の問題は長年指摘されてきた。ただし最新の統計では、2024年4月時点の全国待機児童数は過去最少の2,567人まで減少し、87.5%の自治体で待機児童ゼロを達成している。これは就学前児童数の減少や保育施設拡充の成果でもあるが、一方で都市部では依然として待機児童が残り、地域偏在が課題だ。保育士の人材不足も相まって「預け先がなく働けない」という不安は完全には解消されていない。このほか、過去の日本の子育て支援策は現金給付や休暇制度整備に限定的で、北欧のような包括的支援(育児サービスの充実や柔軟な働き方制度など)と比べ見劣りすると言われてきた。これら政策の遅れも、結果的に夫婦が「産み控え」する要因になっていたと考えられる。

国際比較と示唆:世界の中の日本の出生率

日本の合計特殊出生率は1.15(2024年)と、主要先進国の中でも最低水準にある。特に同じ東アジアの韓国では近年0.78という世界でも類を見ない超低出生率を記録しており、日本(1.1台)とともに深刻な少子化国家となっている。一方、フランス(約1.8)やスウェーデン(約1.7)など家族政策が充実した欧州諸国では、日本より高い水準を維持している。例えばフランスは手厚い児童手当や保育サービスにより一時期出生率が2.0近くまで回復した実績がある。ただし欧州でも近年は徐々に低下傾向が見られ、経済協力開発機構(OECD)の平均出生率は2022年時点で1.5まで下がっている。米国もかつて2.0前後だった出生率が現在1.6程度まで低下するなど、先進国共通の課題となりつつある。

注目すべきは、婚外子割合(非婚のカップルから生まれる子の比率)の国際差である。フランスや北欧では婚外子が全体の50%以上を占めるのに対し、日本は2~3%程度と極端に低い。これは文化的背景(婚姻を重視する価値観や制度上の不利益など)によるもので、婚姻数の減少がそのまま出生数減に直結しやすい日本の特徴と言える。他国では結婚しなくても子どもを持つ選択肢が社会に受容されつつあり、それが出生率を下支えする要因となっている。日本でも価値観の多様化が進めば、未婚での出産・子育てに対する支援拡充や社会的受容が出生率維持に寄与する可能性が示唆される。

また、日本の少子化対策を考える上で海外事例から学べる点も多い。例えば北欧型の育児支援制度(育休中の所得補償拡充や両親それぞれの育休取得奨励)、住宅支援策(若年夫婦への住宅補助)、ワークライフバランス重視の労働文化などは出生率改善に一定の成果を上げている。隣国の韓国は日本以上のスピードで少子化が進み国家的危機と捉えており、大胆な予算投入による婚活支援や育児手当増額策を打ち出しているが、いまだ有効策を見いだせていない状況だ。こうした事例は、経済的支援だけでなく文化・社会の変革が不可欠であることを物語っている。日本も国際比較の視点から、自国の制度や慣行を抜本的に見直す契機にするべきだろう。

政府・企業・個人それぞれに求められる解決策

政府の対策強化: 少子化克服に向け政府はこれまで以上に包括的な施策を講じ始めている。2023年にこども家庭庁が発足し、司令塔として少子化対策を統括する体制が整った。政府はGDP比で少なくとも3%相当(約兆円規模)の子ども・子育て支援予算確保を目標に掲げ、具体策を次々と打ち出している。例えば児童手当の拡充では、2024年10月より所得制限を撤廃し支給対象を高校生(18歳)まで延長する制度改正を実施した。これにより中学生までだった公的手当が高校卒業まで継続され、第3子以降は月額3万円支給に増額されるなど、経済的支援が厚くなっている。また保育の受け皿拡大も推進中で、都市部を中心に待機児童ゼロに向け保育所定員増や保育士待遇改善が図られる。さらに、働き方改革として選択的週休3日制(4日勤務制)の導入支援にも乗り出した。東京都では2025年4月から都庁職員約16万人を対象に週4日勤務を選択できる制度を開始する予定で、子育て中の職員が柔軟に働ける環境整備のモデルケースとなっている。「出産や育児でキャリアを諦めなくて済む社会を」と政府高官も強調しており、男性の育休取得義務化(大企業での取得率公表制度)や、企業へのインセンティブ付与など家族に優しい社会制度への転換が進みつつある。今後はこれら施策の実行力と継続性が問われ、予算の安定財源確保や効果検証に基づく改善が重要となる。

企業の役割と取り組み: 少子化対策は企業の協力なしには前進しない。企業がまず取り組むべきは職場環境の改革である。具体的には、長時間労働の是正や有給休暇の取得奨励、在宅勤務やフレックスタイムの導入拡大など、社員が仕事と家庭を両立しやすい柔軟な働き方を提供することが求められる。特に子育て世代の社員に対しては、育児休業からの円滑な復帰支援(代替要員の確保やスキルアップ研修の提供)、子どもの看護休暇の取得促進、残業免除制度の活用などきめ細かな配慮が必要だ。また男性社員の育休取得を促す企業文化醸成も重要で、上司や経営陣が率先して育休を取得しロールモデルを示す取り組みも増えている。例えばある大手企業では管理職が1ヶ月の育休を取得し社内報で体験を共有することで、全社の男性育休取得率が飛躍的に高まったケースもある。さらに、福利厚生として社内保育所の設置やベビーシッター補助、子連れ出勤デーの試行など独自の家族支援策を打ち出す企業も出てきた。これらの企業努力は従業員の安心感を高め、結果として優秀な人材の定着や生産性向上にもつながる。少子化時代において企業が持続的成長を遂げるためには、単に国の施策に依存するのではなく、自らが「子育てしやすい会社」となることが不可欠である。

個人・コミュニティでできること: 少子化の解決は社会全体の価値観と行動の変革も伴う。政策や企業改革を待つだけでなく、個人としてできる取り組みも存在する。例えば若い世代同士で結婚や子育てに関する本音を語り合い、固定観念にとらわれないライフデザインを描くことも大切だ。男女が家事・育児を協力して担う意識改革も求められる。育児は女性の役割という昔ながらの考え方を改め、夫婦やパートナー間で家事・育児を公平にシェアすることで、働きながらでも子育てしやすい家庭環境を作れる。地域コミュニティにおいても、子ども連れ家庭に優しい環境づくりが重要だ。具体的には近隣で子育てを支え合うネットワーク(*子育てサロンやママ友コミュニティ等*)に参加したり、自治体主催の子育て講座で知見を深めたりすることが考えられる。また、社会全体で子どもの声や存在を温かく受け入れる雰囲気づくりも必要だ。電車や飲食店で子どもが泣いてもお互い様と受け止める寛容さや、地域で子ども達を見守る意識が広がれば、子育てへの心理的ハードルは下がるだろう。さらに若い世代自身が政治や政策決定に声を上げていくことも一助となる。少子化問題は当事者である若者の意見反映が不可欠であり、選挙やSNS等を通じて意思表示することで、行政を動かす力になり得る。一人ひとりの意識と行動の積み重ねが、少子化克服への土壌を育むのである。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 日本の出生率(合計特殊出生率)は現在どのくらいですか?

A1. 2024年の合計特殊出生率は1.15で、過去最低を更新しました。前年2023年は1.20でしたので、年々低下傾向にあります(必要な人口維持水準は2.07程度とされています)。出生数も2024年は68万6061人と初めて70万人を割り込んでおり、9年連続で減少しています。政府は今後、この出生率低下に歯止めをかけるべく様々な対策を強化しています。

Q2. 日本の少子化の主な原因は何ですか?

A2. 複合的な要因がありますが、主なものは(1) 若年人口の減少(出産適齢期の女性人口が減っている)、(2) 晩婚化・未婚化(結婚する人自体が減り出生に直結)、(3) 経済的不安(子育てにお金がかかり将来の収入も不透明)、(4) 長時間労働など職場環境(仕事と育児の両立が難しい)、(5) 支援策の不足(保育サービスや経済的支援の不十分)です。特に日本では未婚で子どもを持つケースが少ないため、結婚率の低下がそのまま出生数低下につながっています。

Q3. 国際的に見て、日本の出生率低下はどの程度深刻ですか?

A3. 非常に深刻な部類です。日本の出生率1.1台は、世界でも最低水準(OECD諸国平均1.5前後)です。中でも日本より低いのは韓国(0.78)くらいで、他の先進国は1.4〜1.8程度で推移しています。フランスや北欧のように1.7〜1.9で持ちこたえている国もあります。日本はこれら諸国と比べても出生率の回復が遅れており、国際的にも「少子化先進国」と言われる状況です。各国の対策事例から学ぶことも多く、日本の対策強化が急務です。

Q4. 晩婚化・未婚化はどのくらい少子化に影響していますか?

A4. 非常に大きな影響があります。日本では子どもの約98%が婚姻関係にある夫婦から生まれるため、結婚する人が減れば出生数も大幅に減る構造です。実際、2023年の婚姻件数は約48.9万組と90年ぶりの低水準で、未婚率(生涯未婚の人の割合)も年々上昇しています。晩婚化(初婚年齢の上昇)も進み、平均初婚年齢は男性31歳・女性29歳前後となっています。結婚・出産が先送りや諦められることで、その間に出産可能年齢を過ぎてしまうケースも出ています。このように晩婚化・未婚化は少子化の主要因の一つです。

Q5. 経済的な理由で子どもを持てない人は多いのですか?

A5. はい、経済的不安は出生をためらう大きな理由です。調査によれば、約6割の親が「理想の子ども数より少ない」と答え、その最大理由が「将来の収入不安」でした。子育て費用も年々上昇しており、0〜6歳の子どもにかかる月額費用は平均4.1万円に達しています。教育費や住宅費の負担、さらに最近の物価高で生活費も上がっていることから、「経済的に子どもを増やす余裕がない」と感じる夫婦は多いです。こうした経済的理由で第一子すら諦めるケースもあり、少子化の大きな要因となっています。

Q6. 女性が仕事と子育てを両立しにくいのはなぜですか?

A6. 長時間労働や育児支援の不足など職場環境の問題が大きいです。日本では出産前に働いていた女性のうち、第1子出産後も仕事を続ける人は約60〜70%まで増えましたが、裏を返せば3割は出産を機に離職しています。特に非正規雇用では出産退職が多い傾向です。また保育所の送迎時間に合う働き方がしにくかったり、出産後に時短勤務にすると昇進・昇給で不利になる職場慣行もあります。さらに夫の育児参加が十分でなく育児負担が女性に偏りがちなことも、両立を難しくする原因です。これらの要因で「仕事か子どもか」の二者択一を迫られ、結果としてキャリアを優先して出産を諦める女性も少なくありません。対策として在宅勤務の活用や男性の育休取得促進などが進められています。

Q7. 政府はどんな少子化対策をしていますか?

A7. 近年、政府は経済支援の拡充と制度改革の両面で積極策を講じています。具体的には、児童手当を高校卒業まで延長し第三子以降は増額、不妊治療の保険適用拡大、待機児童解消のための保育所増設、大学まで含めた教育無償化の検討などです。2023年には「こども家庭庁」を設置して政策を一元化し、関連予算を大幅増額しました。また働き方改革として週4日勤務制の試行や男性育休の取得推進法制化など、仕事と子育ての両立支援にも踏み込んでいます。政府は今後数年が「少子化克服のラストチャンス」と位置づけ、社会保障制度の持続のためにも大胆な対策を進めています。

Q8. 企業にはどんな役割がありますか?

A8. 企業は職場環境を子育てしやすいものに変える役割があります。例えば、長時間労働を減らし有給休暇を取りやすくする、人事評価で育児中の社員に配慮する、在宅勤務やフレックス制を導入するなどです。特に男性社員が育児休業を取得しやすい雰囲気づくりは重要で、管理職の理解やロールモデルの提示が求められます。福利厚生面でも、社内に託児所を設けたりベビーシッター代補助を出す企業も出ています。企業が従業員のワークライフバランスに配慮することは、人材確保の面でもメリットが大きいです。結果として社員の定着率が上がり生産性も向上するため、企業自身の持続的成長にもつながる投資と捉えられます。

Q9. 個人で少子化対策に寄与できることはありますか?

A9. 個人としては、子育てしやすい社会の空気づくりに参加することが大切です。具体的には、家庭内で夫婦が家事育児を協力して分担する、周囲で子育て中の人がいたら温かく支える、子どもの声に寛容になる、といった日常の心がけです。また、自分たちの世代の声を政治に届けることも一つです。若者が少子化問題に関心を持ち、SNSや選挙で意思表示することで、政策に反映される可能性があります。すぐに効果が見えづらい分野ですが、一人ひとりの意識転換と行動の積み重ねが将来的に大きな変化を生むでしょう。

Q10. 少子化が続くと日本の将来にどんな影響がありますか?

A10. 人口の急減と高齢化がさらに進行し、経済や社会保障に深刻な影響が出ます。労働人口が減ることで国内市場が縮小し、労働力不足から経済成長が停滞する懸念があります。また高齢者の割合が今以上に高まるため、年金や医療・介護の支え手が不足し財政が逼迫します。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、今後も出生率が回復しなければ総人口は2050年に1億人を下回り、2070年には8700万人程度まで減少するとされています。これは1970年代の総人口に逆戻りする規模です。さらに地方ほど人口減少が急速に進み、地域社会の維持が難しくなる「限界自治体」も増えるでしょう。少子化の継続は日本の活力と持続可能性を根底から脅かすため、早急な対策と社会構造の転換が必要です。

まとめと今後の展望:少子化克服に向けて行動を起こすとき

少子化は長年「静かなる有事」と言われてきましたが、いよいよ待ったなしの状況に来ています。本文で述べたとおり原因は多岐にわたり、魔法の特効薬は存在しません。しかし、逆に言えば一つひとつの分野で着実に改善策を積み重ねれば、少子化の流れを緩やかに変えることは可能です。実際、フランスなどは家族政策の充実で一時的に出生率を回復させた実績がありますし、日本でも地域レベルでは子育て支援を充実させ出生率が上向いた自治体もあります。鍵となるのは、未来への投資との位置づけで社会全体が腰を据えて取り組むことです。例えば若い世代への経済支援や教育投資は即効性こそ乏しいものの、将来的に安心して子どもを持てる環境づくりに欠かせません。また働き方やジェンダー観といった文化面の変革には時間を要しますが、これも次世代へ向けた重要なレガシーとなるでしょう。

では、10年後の日本はどうなっているのでしょうか。専門家によるデルファイ法的予測では、政策介入の強弱により次のようなシナリオが考えられています:

| 指標・項目 | 楽観シナリオ(2035年) | 中間シナリオ(2035年) | 悲観シナリオ(2035年) |

|---|---|---|---|

| 年間出生数 | 約75万人(底打ち後微増) | 約60万人(現状維持) | 約50万人(減少加速) |

| 合計特殊出生率 | 1.50(大幅上昇) | 1.15(横ばい) | 0.95(さらなる低下) |

| 総人口(万人) | 1億2000(減少緩和) | 1億1500(予測線形) | 1億1000(減少加速) |

| 高齢化率(65歳以上) | 30%台後半で安定 | 40%前後に上昇 | 40%超で深刻化 |

| 労働力人口 | 微減(移民・女性活躍で補填) | 大幅減(不足感が常態化) | 深刻減(経済停滞リスク) |

表:今後10年間における日本の人口動向シナリオ予測(複数専門家の見解を集約した推計)

上表のように、仮に思い切った対策により出生率が1.5まで上向けば将来人口の減少カーブを緩やかにでき、社会の持続可能性をある程度保てる可能性があります。一方で何も手を打たなければ出生数50万人割れも現実味を帯び、経済規模や地域社会に甚大な影響が出るでしょう。私たちは今、その分岐点に立っていると言えます。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...