日本の少子化の現状と課題

検索意図:日本の少子化がどれほど深刻か、その現状と原因を知りたい

2024年、日本の少子化はかつてない危機的水準に達しました。出生数は68万6061人と過去最少を更新し、合計特殊出生率(TFR)は1.15まで低下しています。人口維持に必要な水準(2.07)を大きく下回り、東京都のTFRは初めて0.96と1.0を割り込む事態となりました。このままでは将来の労働力や地域コミュニティの維持が困難になると懸念されています。

少子化の背景には、晩婚化・非婚化の進行や、若者世代の所得低迷、養育や教育にかかる高額な費用負担、仕事と育児の両立の難しさなど複合的な要因があります。また、一人当たり居住面積の狭さや長時間労働など、子育てに適した環境が整いにくい社会構造も指摘されています。実際、日本の家族関連支出は現金給付の比重が高く、保育サービスなど現物給付の割合が低い国ほど出生率も低い傾向があります。これらの課題に対し、政府は「次元の異なる少子化対策」として子育て予算を倍増し、社会全体で子どもを育む環境づくりに乗り出しています。

こうした危機感のもと、2023年4月には司令塔となるこども家庭庁が発足し、国の政策は従来の現金給付中心から育児サービス拡充・働き方改革も含めた総合戦略へと大きく舵を切りました。本記事では、最新の少子化対策の全体像を示すとともに、経済的支援策や職場環境の改善策、地域・企業レベルの好事例までを幅広く紹介します。エビデンスに基づく政策立案(EBPM)の視点から効果検証のポイントも解説し、読者が各種制度を的確に活用できるチェックリストも提示します。

国の最新少子化対策(経済的支援)

検索意図:児童手当拡充など国の経済的な子育て支援策の内容を知りたい

日本政府は少子化対策として、子育て世帯への経済的支援を大幅に強化しています。岸田政権下で策定された「こども未来戦略方針」(2023年)では、子育て関連予算を2030年代半ばに向けて倍増(GDP比で現行の約2倍)する目標が掲げられました。この戦略は①若者・子育て世代の所得向上(経済的支援)、②子育てサービスの充実(現物支援)、③仕事と育児の両立支援という3本柱からなり、2024年度から本格的な施策拡充が進められています。

まず、家計への直接支援として児童手当制度が2024年10月支給分から大幅拡充されました。具体的には、これまで所得制限により支給対象外だった高所得世帯にも手当を支給するよう所得制限を撤廃し、支給対象年齢を「中学生まで」から「18歳(高校卒業相当)まで」に延長しました。加えて、多子世帯への支援強化として第3子以降の手当額が一律月額3万円に増額され、0歳から高校卒業まで途切れず3万円を受け取れるようになります。例えば高校生年代の子どもがいる世帯でも、新たに月1万円(第1子・第2子)または3万円(第3子以降)の手当を受給でき、教育費負担の軽減が期待されます。

次に、子どもを産み育てる際の経済的不安を減らす施策として出産費用の無償化方針が打ち出されています。正常分娩の出産費用は保険適用外のため自己負担が大きく、近年その平均額は50万円を超えています。政府は2023年の「こども未来戦略」において「2026年度をめどに標準的な出産費用の自己負担無償化」を目指すと明記し、具体策の検討を進めています。実現手段としては、出産育児一時金(2023年4月に42万円→50万円に増額済み)のさらなる引き上げや、正常分娩への公的医療保険適用などが議論されています。実際、厚生労働省の有識者検討会でも健康保険適用による自己負担ゼロ化案が有力視されており、地域の産科医療体制に配慮しつつ制度設計が進められる見通しです。早ければ2026年度にも、妊婦健診から出産、産後ケアに至るまで経済的負担を感じず安心して子どもを産める環境が整うと期待されています。

さらに、不妊症治療への支援強化も大きな前進です。2022年4月から体外受精や顕微授精など高度不妊治療が公的医療保険の適用対象となり、自己負担額が大幅に軽減されました。保険適用にあたっては、初回治療開始時に妻の年齢が43歳未満であることや、体外受精での胚移植回数に上限(女性<40歳なら6回まで、40~42歳は3回まで)が設けられています。これらの条件内であれば、従来1回数十万円かかっていた治療費の自己負担は3割(高額療養費の対象)となり、経済的理由で治療を断念するケースを減らす狙いがあります。また、保険適用開始に伴い自治体の不妊治療助成制度は終了しましたが、治療薬の保険収載や特定治療の先進医療承認拡大など、さらなる支援充実も進められています。国は不妊治療と仕事の両立支援ガイドライン策定や企業への周知も行い、子どもを望む夫婦を社会全体で支える体制整備を進めています。

このほか経済的支援としては、2020年代に入り幼児教育・保育の無償化(3~5歳一律および0~2歳の住民税非課税世帯対象)や私立高校授業料の実質無償化(高等学校等就学支援金の拡充)なども実施されてきました。2023年度には低所得子育て世帯への臨時特別給付金、物価高対策の児童1人当たり一時金給付なども行われています。さらに結婚から子育てへの切れ目ない支援として、後述する「結婚新生活支援事業」(新婚世帯への住居初期費用補助)も拡充が図られています(※2021年度より補助上限を最大60万円に倍増)。このように国は若年層の結婚・出産・子育てに対し、経済的不安を和らげる多方面の支援策を展開中です。それぞれの制度には対象要件や申請方法がありますが、支給額や適用範囲が近年大きく拡大しているため、該当する人は漏れなく活用することが重要です。

仕事と子育ての両立を支える制度

検索意図:育児休業や両立支援など、働きながら子育てするための制度を知りたい

経済的支援と並んで重要なのが、仕事と子育ての両立を支える制度です。日本では育児休業や短時間勤務など働く親を支援する仕組みが法制度として整備されていますが、近年さらに利用しやすくなるよう制度改正が進められました。ポイントとなる制度を順に見ていきます。

まず育児休業制度(育休)について、従来から原則「子が1歳になるまで」労働者は育休取得権利があり、保育所に入れない場合など一定条件下で最長2歳まで延長可能です。育休中は雇用保険から給付金(休業開始~180日目までは月給の67%、以降50%)が支給され、社会保険料も免除されます。2022年には男性の育休取得促進を目的に制度が拡充され、同年10月より「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。この制度により、父親は子の出生後8週間以内に最大4週間(分割取得可)の育休を取得できるようになり、通常の育休とは別枠で取得可能です。企業は男性社員へ出産予定ヒアリングを行い、育休取得意向を確認することが義務化されました。これらの施策の効果もあり、男性の育休取得率は2022年度に17.1%(前年比+3.2ポイント)、さらに2023年度には初めて30%台(30.1%)へ急上昇しました。政府は2025年に50%、2030年には85%という高い目標を掲げています。男性の育休取得は「仕事を休む」のではなく「家族に向き合うための積極的参加」との意識改革も進んでおり、今や企業にとっても男性育休取得は当たり前の風土になりつつあります。

次に、職場復帰後の働き方を支える制度として短時間勤務制度やフレックスタイム、在宅勤務などがあります。育児・介護休業法では3歳未満の子を養育する労働者に1日6時間の短時間勤務を認めることが企業に義務付けられており、近年は在宅勤務との選択も促されています。また、小学校就学前の子を育てる労働者には時間外労働(残業)免除の権利もありますが、2024年の法改正によりその対象年齢が「3歳未満」から「小学校入学前」まで拡大されました。これにより未就学児を持つ親は希望すれば所定外労働を免除してもらえ、育児時間の確保がしやすくなります。

さらに、2024年5月に成立した改正育児・介護休業法では、育児中の柔軟な働き方支援策が一段と強化されました。子の看護休暇(子どもの病気や予防接種のために取得できる有給休暇)は従来「小学校就学前まで」の子が対象でしたが、2025年4月からは小学3年修了までに延長されます。取得理由にも「学級閉鎖への対応」「入園・入学式への出席」が新たに追加されます。また、この休暇は時間単位でも取得可能で、パート等週2日以下勤務の人以外は全労働者が利用できる制度として拡充されます。さらに育児のためのテレワーク推進も改正の柱で、3歳未満の子を育てる社員について在宅勤務などリモートワークを利用できるよう企業に「努力義務」を課しました。これは短時間勤務の代替措置としてテレワークを位置付けたもので、例えば「フルタイム勤務+日中一時中断して保育園のお迎え後に在宅で業務再開」といった柔軟な働き方も可能になります。

両立支援策の強化は企業の意識改革も促しています。2025年4月から従業員300人超の企業には、育児休業取得率の公表義務が拡大され(現行1,000人超)、男性育休取得率が人材採用や企業評価の指標として一層重視されます。さらに2025年10月からは、子が3歳~就学前の従業員に対し柔軟な働き方のための措置を企業が2つ以上講じることが義務化されます。例えば「フレックスタイムのコアタイム免除」「在宅勤務の恒常化(月10日以上)」「子育て目的の特別休暇(年10日以上)」「事業所内保育施設の設置」などから少なくとも2つを選んで導入する必要があります。これにより、どの職場でも育児中の社員が当たり前に両立できる環境整備が一段と進むでしょう。

以上のような制度を企業・職場でしっかり運用することで、出産後もキャリアを中断せず働き続けることが可能になります。国は中小企業への助成金(両立支援等助成金)や相談窓口の設置なども通じ、民間企業の取り組みを支援しています。「育休を取得すると昇進に不利」「時短勤務だと責任ある仕事を任されない」などの風潮も変わりつつあり、育児と仕事を両立できる職場こそが人材定着や企業成長につながるという認識が広がっています。働く読者の方はぜひ自社の制度を確認し、遠慮なく権利を行使してください。また企業側も制度の整備だけでなく、育児中でも活躍できる業務設計や周囲のサポート体制づくりが重要です。

地方自治体の独自施策と移住支援

検索意図:地方自治体が実施している特徴的な少子化対策や移住支援策を知りたい

少子化対策は地域の実情に合わせた地方自治体の独自施策も重要な役割を果たしています。国は自治体の創意工夫を後押しするため、各地域での結婚・出産・子育て支援事業に補助金を交付する「地域少子化対策重点推進交付金」を創設しました。自治体はこの交付金を活用して、婚活イベントの開催、子育て支援サービスの充実、地域ぐるみの子育て応援プロジェクトなど様々な取り組みを展開しています。その中から、注目を集める自治体の好事例をいくつか紹介します。

- 茨城県境町 – 人口約2.4万人の小さな町ながら「子育て支援日本一」を掲げ、思い切った施策を次々打ち出しています。例えば医療費は0歳から20歳の学生まで無料、保育所保育料は第2子以降無料、幼稚園・小中学校の給食費も全て無料とし、英語教育の充実や小中学生のホノルル短期留学(無料招待)など教育面の支援も手厚いです。さらに話題となったのが、「25年間住み続けると住宅と土地が無償でもらえる」という定住促進策です。民間活力を活用した分譲住宅プロジェクトで移住世帯を呼び込み、応募が殺到する人気となりました。その結果、境町は2024年度に7年ぶり人口増(前年度比+67人)を達成し、移住者増加数ランキング全国1位に輝くなど、少子化に歯止めをかける成果が現れています。

- 大分県豊後高田市 – 高齢化率38%超・人口2.2万人という厳しい状況から、「本気の子育て支援」で全国有数の子育て環境を実現した自治体です。豊後高田市は2000年代後半から子育て支援策を次々拡充し、現在では「0歳から高校生までの子育て費用8分野をすべて無料化」しています。具体的には妊婦健診14回分無料、出産助成金(産後健診2回分無料)、0歳~高校生の医療費完全無料(入院時食事代も補助)、そして保育園・幼稚園保育料と給食費も全て無料といった徹底ぶりです。加えて、出生から継続支援する「子育て応援誕生祝い金」制度では、多子世帯ほど手厚く最大200万円の祝い金を段階支給しています。例えば第1子でも4か月到達時に10万円支給、第3子なら1歳・2歳到達時にも追加支給があり総額100万円以上が給付されます。このような全国トップレベルの支援策により、豊後高田市は10年連続で転入者が転出者を上回る「社会増」を達成し、「住みたい田舎ランキング」では4年連続全国1位を獲得するなど地方創生の成功例として注目されています。子育て世帯の移住により一時は閉校の危機だった山間部の小学校に新入生が増えるなど地域活性化の効果も表れています。

- 東京都台東区 – 首都圏の都市部でも、独自に少子化対策を強化する自治体があります。台東区は23区で唯一、2025年4月から第1子の保育園保育料を無償化する先駆的な施策を実施します(都の方針に先行して半年早く開始)。通常、保育料無償化は第2子以降が中心ですが、初めての子にも適用することで全ての子育て家庭の経済負担を軽減する狙いです。財源は区の持ち出しになりますが、「子育て世帯への早期支援が最優先」との判断で踏み切りました。このほか台東区は認可外保育施設への独自補助や、産後ケア事業の充実なども行っており、都市部で出生率が最低水準にある東京において先導的役割を果たしています。

以上のように、地方自治体レベルでも創意工夫あふれる取り組みが数多く展開されています。特に地方への移住支援策は近年拡充が著しい分野です。国の「地方創生移住支援金」制度では東京圏から地方へ移住し、所定の条件を満たせば1世帯あたり最大100万円(単身なら60万円)の支援金が支給されますが、さらに近年は子育て世帯向けに子ども1人につき加算金を設ける自治体が増えています。例えば新潟県では18歳未満の子どもを帯同して移住する場合に子ども1人あたり最大100万円を上乗せ支給する仕組みを設けており、山口県でも2024年度から子育て世帯への加算(子一人100万円)を開始しました。地方によって金額や条件は様々ですが、移住支援金に子育て加算が付く自治体は2024年度時点で全国40県以上に広がっています。加えて、住宅取得補助や空き家改修補助、地域の子育て応援サポーター制度など、ソフト・ハード両面から「移住して子育てしやすい町」をアピールする動きが活発です。

地方の少子化対策からは、きめ細かな生活支援や大胆な経済優遇策によって人の流れを呼び戻す可能性が示されています。ただ、自治体間競争が激化すると財政力の差による不均衡も懸念されるため、国の支援策とのバランスや持続可能性も考慮する必要があります。いずれにせよ、住民目線に立った自治体独自の工夫は、少子化対策の大きなヒントになり得ます。子育て世帯の読者はぜひお住まいの市区町村の施策を調べ、自治体独自の給付金・サービスも積極的に利用しましょう。

企業による子育て支援の好事例

検索意図:企業が自主的に進めている子育て支援の取り組み事例を知りたい

少子化対策は企業にとっても他人事ではありません。人材確保が難しくなる中、従業員が安心して出産・育児と仕事を両立できる環境を整えることは、企業の持続的成長にも直結します。そのため近年、多くの企業が法定以上の独自制度や柔軟な働き方の導入、企業文化の改革に取り組んでいます。その好事例を見てみましょう。

キユーピー株式会社(食品メーカー) – 9割以上が中小企業で占められる日本において、同社は先進的な両立支援策で知られます。キユーピーは「子育てサポート企業」(くるみん認定)を6度取得し、2018年には最高位のプラチナくるみんも認定されています。特徴的なのは、育児休業中の社員を孤立させないための「育児支援サイト」を社内に立ち上げていることです。このサイトを通じて休業者へ定期的に会社の情報(社内報や復職セミナー案内など)を発信し、復帰前には上司との面談で働き方やキャリアプランを話し合う仕組みを整えています。また短時間勤務者でもフレックス制度を利用可能にするなど勤務制度を柔軟化し、育休取得によるキャリアへの悪影響を徹底的になくすよう努めています。男性の育休取得にも積極的で、過去5年間の男性社員の育休取得率は80%前後と非常に高く定着しています。管理職にも率先して育休を取らせる風土づくりにより、「育児で抜けても周囲でカバーし合う」組織体制が醸成されています。これらの結果、女性社員の平均勤続年数が年々伸び、管理職比率も向上するなど、人材の定着・活躍に繋がる効果が現れています。

トヨタ自動車株式会社(製造業) – 日本最大の企業であるトヨタも、少子化への危機感から男性育休取得の旗振り役となっています。トヨタは「パートナーの育休取得100%(希望者全員)」を目標に掲げ、社内キャンペーン「#CHANGE育休」を展開中です。2015年時点で0.8%に過ぎなかった男性育休取得率は、社長メッセージや現場の働き方改革を徹底した結果、2023年7月時点で約49%まで上昇しました。制度面では出産直後の有給特別休暇付与や、育休中の代替要員確保の仕組み整備、管理職向け研修での育休推進メッセージなど、多角的に支援。また「育休は家族のために使う有意義な時間である」という価値観を社内外に発信するため、実際に育休取得した社員家族のドキュメンタリー動画を公開するなど意識改革にも努めています。トヨタほどの大企業が男性育休100%取得を明言したインパクトは大きく、関連企業や他業界にも波及効果を生んでいます。「取引先も含め誰もが気兼ねなく育休を取れる社会を目指す」というトップメッセージは、今や企業の社会的責任(CSR)の一環とも位置付けられます。結果として社員のワークエンゲージメント向上や離職防止にも繋がっており、育児支援は“コスト”ではなく“将来への投資”との認識が広まりつつあります。

その他の企業事例 – IT業界や外資系企業を中心に、ユニークな福利厚生を導入する企業も増えています。例えばある企業では、不妊治療休暇(有給)や治療費の一部補助制度を設け、社員の妊活を支援しています。また別の企業では「ライフイベント休暇」として、子どもの入園式・卒業式や家族の記念日に有給休暇を取得できる制度を導入しました。さらには在宅勤務を恒久的な制度とし、育児や介護中でもフルリモートで働けるようにした企業もあります。これらは従業員のニーズに寄り添った施策であり、「社員一人ひとりに合わせた人的資本投資」として注目されています。実際、福利厚生プラットフォーム大手の調査によれば、福利厚生を充実させた企業ほど離職率が低下し生産性が向上する傾向が確認されています。企業規模に関わらず工夫次第でできることは多く、社内の声を聞きながら柔軟な制度を設計することが大切です。

このように、社会全体で少子化に立ち向かうには企業の力も欠かせません。企業文化や管理職の意識を変えることは簡単ではありませんが、取り組みを進めた企業からは「制度導入後は育児中の社員がより意欲的に働くようになった」「社員の定着率が上がり新卒採用でも選ばれる会社になった」といった好事例が報告されています。働きやすい環境づくりは従業員だけでなく企業の競争力強化にもつながる「Win-Win」の施策です。今後はさらに多様な企業が子育て支援に乗り出し、社会全体で出生率回復を後押しすることが期待されます。

海外の成功事例と日本への示唆

検索意図:少子化対策に成功した海外の国の事例と、日本との比較や教訓を知りたい

少子化対策は各国で試行錯誤されていますが、その中でも北欧諸国やフランスは少子化を一時的に克服し出生率をV字回復させた成功例として知られます。これらの国々の取り組みと、その示唆するところを見てみましょう。

フランス – 1990年代に合計特殊出生率が1.66まで低下したものの、その後回復し2006年には2.0前後まで上昇、一時は欧州でトップクラスの出生率を実現しました。フランスの家族政策の特徴は、家族手当など経済的支援が全体的に手厚く、第3子以降に特に有利な点です。例えば子どもが多いほど減税額が増える「N分の税制(ファミリークレジット)」や、3人目以降に上乗せ支給される家族手当などが長年維持されてきました。また1990年代以降は現金給付中心から保育サービスの充実へシフトし、さらに育児と就労の両立支援(柔軟な勤務形態や育休制度の整備)にも重点が置かれました。具体的には、公立の保育所(クレッシュ)を大幅に増設し、低廉な利用料で高品質の保育を提供しました。3歳からは義務教育として幼稚園(マテルネル)に無償で通えるため、保育の空白期間がありません。加えて、ベビーシッターや児童保育アシスタントへの補助金制度も整備し、多様な預け先を確保しました。こうした「産みやすく育てやすい社会インフラ」の整備が出生率押し上げの原動力となりました。フランスの経験が示すのは、経済的支援+育児サービス+働き方支援の総合パッケージが奏功するという点です。ただ近年は出生率が1.8程度に下がっており、移民人口の増減や結婚観の変化などの影響も議論されています。それでもなおG7で最も高い水準を維持しており、「出生率は政府の投資額に比例する」との言葉通り、家族政策への継続的なコミットメントの重要性を物語っています。

スウェーデン – 北欧スウェーデンも1960~70年代に出生率低下を経験しましたが、1974年に男女とも取得できる育児休業制度(両親保険)を世界で初めて導入するなど先駆的政策を打ち出し、1990年には出生率2.14を記録するまで一時的に回復しました。スウェーデンの家族政策は「男女平等」の理念に支えられ、480日間(約16か月)という非常に長い育児休業期間を両親に保証しています。このうち90日間ずつは各親に割り当てられた「パパ・ママクオータ(父母割当休暇)」で、どちらか一方が使わないと権利消滅する仕組みです。これにより男性の育休取得も促進され、現在では男性の取得率は8~9割、平均取得期間も3か月以上に及びます。さらに就学前教育・保育の完全保障を掲げ、1歳児から利用可能な公的保育サービスを全国で整備しました。保育料は所得に応じた定額制で、第2子半額・第3子以降無料とする配慮もあります。これらのサービスは所得制限なくすべての家庭が利用でき、児童手当も一律支給(第3子以降は増額)されます。また、妊娠中から子育て期まで切れ目なく健康管理や相談支援を提供する「ネウボラ」に代表される包括的支援体制(※ネウボラは本来フィンランド発祥だが、スウェーデンでも類似の地域サービスあり)も整っています。スウェーデンはこうした家族政策と労働市場政策(柔軟な働き方、再就職支援)を組み合わせ、長期的に出生率1.7前後の比較的高い水準を維持してきました。もっとも、経済危機下の1990年代後半には出生率1.5まで低下した時期もあり、その後再上昇した経緯から「政策の継続とタイミング」が重要だと分析されています。日本にとってスウェーデンの示唆は、男性の育児参加を前提とした制度設計と普遍的な育児支援サービスが少子化対策の鍵であるという点でしょう。

アメリカ・イギリス – 一方で、アメリカやイギリスなど英米圏は政府の直接的な家族政策が乏しいにもかかわらず、長らく出生率が先進国平均を上回っていました。アメリカは連邦法としての育児休業制度や全国一律の児童手当すらありませんが、1970~2000年代にかけて合計特殊出生率2.0前後を維持してきました(※近年は1.6程度に低下)。背景には、民間ベースで多様な保育サービスが発達していること、出産や子育てによるキャリア中断からの再就職が容易な柔軟な労働市場、良好な経済状況、宗教的価値観や移民増による出生力の維持などが指摘されます。イギリスも1990年代後半から2000年代にかけて出生率が1.7→1.9に回復しましたが、これは移民第二世代の寄与や、当時の労働党政権下で児童手当・育児サービス投資が拡充された影響とも言われます。英米の例は「必ずしも公的支出だけが出生率を規定しない」ことを示唆しますが、文化・社会要因が大きく、日本がそのまま真似できるものではありません。実際、近年の米国の出生率低下は未婚化進行や教育費負担増など日本と共通する課題が浮上した結果とも言われ、決して楽観できない状況です。

以上、海外事例を総合すると、「経済支援+サービス充実+ジェンダー平等」という総合パッケージが奏功しやすいものの、各国の制度・文化・経済状況によりアプローチは様々であることが分かります。日本の場合、これまで家族政策への公的支出はGDP比で欧州諸国の半分以下にとどまり、特に保育所枠の不足(待機児童問題)や男性の家事・育児時間の短さなど課題が多く残されています。しかし前述のように近年は児童手当拡充や保育の受け皿整備、男性育休推進などで明らかに政策姿勢が変わってきました。重要なのは施策を「点」ではなく「面」で総合的に実施し、それを長期にわたり継続することです。フランスやスウェーデンも一朝一夕で成果が出たわけではなく、何十年にも及ぶ投資と試行錯誤の積み重ねが実を結んでいます。日本も今こそ腰を据えて少子化に立ち向かう覚悟が問われており、同時に私たち一人ひとりの意識改革(性別役割分担の見直しや多様な生き方の受容など)も求められていると言えるでしょう。

まとめ・活用チェックリスト

検索意図:少子化対策の全体像を総括し、自分が利用できる支援策を確認したい

少子化対策は国・自治体・企業・個人が一丸となって取り組むべき 「国家的課題」 です。日本の合計特殊出生率が1.20という危機水準に落ち込む中、政府はかつてない規模で経済支援と制度改革を進め始めました。児童手当拡充や出産費用無償化の検討、男性育休の促進など、ここ数年で打ち出された施策は確実に環境整備を前進させています。一方で、その効果が実を結ぶまでには時間がかかり、政策の継続性や実効性(効果検証)が問われます。地方や企業レベルでも優れた取り組みが芽生えており、これらを横展開することで全国的な底上げを図ることが大切です。最終的に子どもを産み育てるかどうかは個人や家族の判断ですが、「産みたい・育てたいと思ったときに安心して実現できる社会」を整えることが社会全体の責任と言えるでしょう。

読者の皆様が自分ごととして行動できるよう、最後に支援策の活用チェックリストを用意しました。現在子育て中の方も、これから親になる可能性のある方も、ぜひ以下のポイントを確認してみてください。

- 児童手当を確実に受給する: 2024年10月から高校生年代の子どもも対象になりました。所得制限も撤廃されたため、これまで対象外だった人も住民登録の市区町村に申請をすれば受給可能です。特に高校生のみを養育している世帯は申請を忘れないようにしましょう。

- 出産育児一時金・医療保険を活用する: 出産時には健康保険から出産育児一時金50万円が支給されます(原則直接支払制度で医療機関に充当)。2026年度めどの出産費用無償化が実現すれば自己負担ゼロも期待されますが、それまでは民間の出産費用保険なども検討すると安心です。また自治体によっては独自の出産祝い金(第○子出産で○万円)制度もあります。

- 不妊治療の保険適用/助成を確認: 体外受精・顕微授精は保険適用内であれば3割負担で受けられます。年齢や回数制限を確認しつつ、必要な治療は早めに検討しましょう。保険適用外の先進医療に対しては自治体が助成金を出す場合もあります。勤務先の福利厚生で不妊治療休暇や費用補助がないかも確認を。

- 育児休業・両立支援制度を職場で積極活用: 子どもが生まれたら、男女ともに育休を取得するのが当たり前の時代です。育休中は公的給付である程度の収入が確保されますし、昇進・人事考課で不利益を被らないよう法整備もされています。職場の短時間勤務制度や在宅勤務制度も遠慮なく利用し、周囲とも協力しながら仕事と育児の両立を図りましょう。男性の方は特に初期の産後パパ育休を取得すると、パートナーの負担軽減に大いに役立ちます。

- 自治体独自の子育てサービスを調べる: お住まいの地域にどんな支援策があるか、市役所や役場のホームページをチェックしましょう。児童手当以外にも、医療費助成(中学生まで無料など)や紙おむつ支給、子育て世帯への住宅リフォーム補助、育児相談窓口や親子交流イベントなど、多彩なサービスがあります。引っ越しを検討中の方は移住支援金の有無や保育所の空き状況も調べ、子育てしやすい地域を選ぶのも一つの戦略です。

- 企業の制度や福利厚生を活用/提案: 勤務先に育児支援の社内制度があれば積極的に使いましょう。時短勤務中の社員向けスキルアップ研修や社内保育所、育児費用の補助など企業独自の福利厚生がある場合も。また、もし職場に子育て環境の改善余地があれば、社員の声として制度提案してみることも大切です。優秀な人材の流出防止は企業にとって喫緊の課題であり、提案に耳を傾ける会社も増えています。

アクション: 少子化対策のカギは「知って行動する」ことです。まずは自分や身近な人が利用できる制度を把握し、遠慮なく活用しましょう。困りごとは自治体の子育て世代包括支援センター(日本版ネウボラ)や会社の相談窓口に相談を。私たち一人ひとりの声が社会を動かし、未来を選び取る力になります。

エビデンスに基づく政策立案(EBPM)の視点

少子化対策は速効性の高い特効薬が存在しない分野であり、科学的根拠に基づく検証と改善(EBPM)が不可欠です。政府は「こども家庭庁」の下で関連データの集約と分析を進め、施策の効果検証を行っています。例えば児童手当拡充によって本当に出生率が上向くのか、男性育休の義務化で職場環境がどう変わったか、といった点をデータでモニタリングし、予算配分や制度設計にフィードバックする取り組みです。またKPI(重要業績評価指標)を設定し、中長期的な目標達成度を測ることも重視されています。少子化対策の主なKPI例として以下が挙げられます。

- 合計特殊出生率(TFR) – 年次推移と目標値(例:2030年までに1.5程度への引き上げなど)

- 出生数・婚姻件数 – 毎年の出生児数・婚姻数の動向(人口動態統計)

- 男性の育休取得率 – 改正法施行後の大企業・中小企業別取得率(政府目標:2025年50%、2030年85%)

- 待機児童数 – 保育所等の利用待機児童の解消状況(政府目標:2024年度末までにゼロ)

- 若者の地域流入超過数 – 地方創生施策による東京圏からの転出入バランス改善

これら指標を定点観測し、政策のBefore/Afterを評価することで、うまくいった施策にはさらなる投資を、効果の乏しい施策は見直す判断材料とします。実際、フランスの専門家は「出生率の変化は家族政策の投入額に連動する」と指摘していますが、日本も今後同様の分析が可能になるでしょう。加えて政策のPDCAサイクルを回す際には、数値化しにくい国民の意識変容や幸福度(ウェルビーイング)指標にも目を配る必要があります。子育て家庭の経済的安定度やワークライフバランスの満足度、子どもの貧困率の改善など、包括的な観点から施策を評価することが求められます。

最後に強調したいのは、日本の少子化は長年培われてきた社会構造の中で進行しており、その克服には「証拠に基づく地道な取り組み」の積み重ねが重要だという点です。闇雲に予算を投入するのではなく、エビデンスに照らして的確な処方箋を講じる姿勢が不可欠です。幸いにもデジタル庁と連携した子育て支援サービスのDX(デジタルトランスフォーメーション)も進みつつあり、これまで見えにくかった現場のニーズやデータを政策に活かせる土壌が整いつつあります。私たち有権者・生活者も、政府や自治体が公表するデータや白書に目を向け、施策の成果に関心を寄せることで、より良い政策を後押ししていきましょう。

【参考資料】本記事で取り上げた各種制度の詳細や最新情報は、以下の公式サイト・資料も併せてご参照ください。

- 【0】厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」第1表などmhlw.go.jpprtimes.jp

- 【5】毎日新聞「出産費用無償化へ『2026年度めどに制度設計進める』厚労省方針」(2023年6月)mainichi.jp

- 【6】リセマム「26年度目途に出産費無償化へ、保険適用も視野に検討…厚労省」(2025年5月)resemom.jpresemom.jp

- 【7】三菱UFJ銀行「不妊治療の助成制度拡充!2022年から保険適用?」(2021年)mhlw.go.jp

- 【9】にしたんARTクリニック「不妊治療の保険適用の条件と回数・費用」(2025年更新)nishitan-art.jp

- 【11】栃木県「地域少子化対策重点推進交付金」説明ページ (2024年)pref.tochigi.lg.jp

- 【13】境町プレスリリース「《茨城県境町》令和6年度、+67人の人口増加を達成!」(2025年4月)prtimes.jpprtimes.jp

- 【14】境町プレスリリース「境町は子育て支援日本一を目指しています!」(宝島社『田舎暮らしの本』2025年2月号より)prtimes.jp

- 【16】ふるさと納税バイブル「豊後高田市が取り組む“本気”の子育て支援。8つの無料を実現」(2024年10月)furusato-bible.jp

- 【18】ふるさと納税バイブル「豊後高田市 子育て支援の成果(移住者増加)」(2024年10月)furusato-bible.jp

- 【21】台東区議会議員ブログ「23区で台東区だけ!4月から第1子保育料無償化スタート」(2023年6月)ameblo.jp

- 【26】千葉興業銀行コラム「2025年版 結婚新生活支援事業(結婚助成金)の条件と金額」(2025年)chibakogyo-bank.co.jpchibakogyo-bank.co.jp

- 【27】HQ福利厚生ナビ「仕事と育児の両立支援 企業事例集」(2023年)kewpie.comprtimes.jp

- 【30】厚労省 両立支援のひろば「キユーピー株式会社 事例」(2023年度)positive-ryouritsu.mhlw.go.jp

- 【37】PR TIMES「トヨタ #CHANGE育休 パートナーの育休取得100%を目指す宣言」(2023年11月)prtimes.jpprtimes.jp

- 【40】第一生命経済研究所「欧州出張特集~スウェーデンの少子化対策から学ぶ~」(2023年)dlri.co.jpesri.cao.go.jp

- 【41】内閣府経済財政諮問会議「選択する未来: Q6 海外の少子化対策成功事例」(2014年)www5.cao.go.jpwww5.cao.go.jp

- 【45】NTTネクシア「2024年10月からの児童手当拡充による変更点」(2025年3月)ntt-nexia.co.jp

- 【46】NTTネクシア「児童手当拡充の第3子手当額拡大」(同上)ntt-nexia.co.jp

- 【47】ニッセイ基礎研究所「男性育休の現状(2023年度)-初の30%台に」(2023年10月)nli-research.co.jp

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

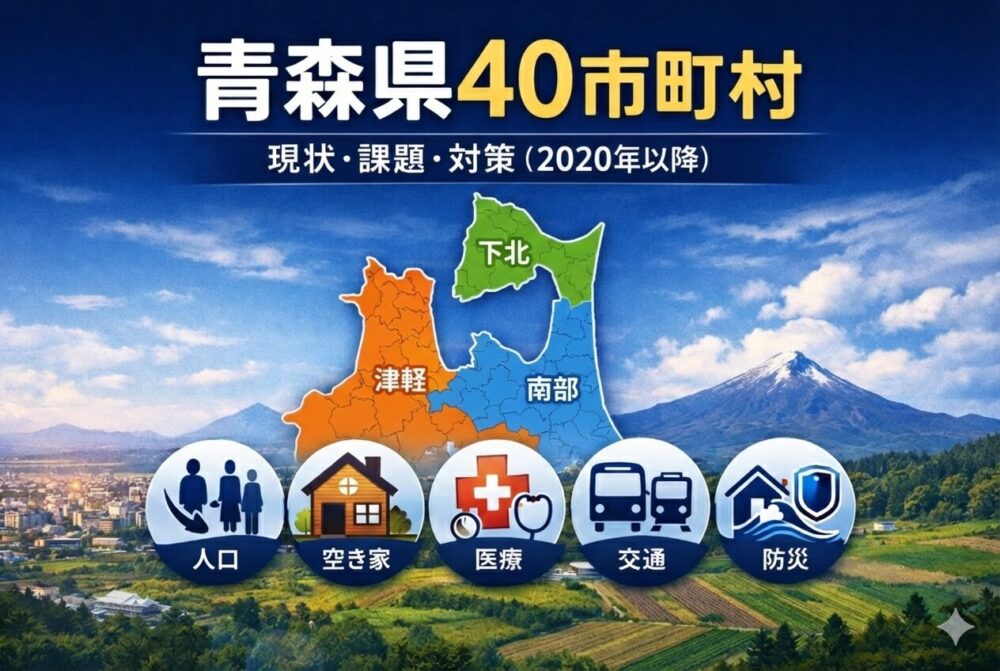

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...