1. 騒音問題が深刻化する背景

近年、騒音問題によるトラブルが社会で大きな関心事となっています。環境省の調査によれば、日本全国の自治体に寄せられる騒音苦情の件数は年間2万件前後で高止まりしており、例えば令和4年度は20,436件と前年度比3.7%増加しています。特に2020年(令和2年度)には前年度比32%増という急増が記録されました。苦情の内訳としては、建設作業に関するものが約38%、工場・事業場が約26%、深夜営業の飲食店など営業活動に伴うものが約9%と報告されています。これらのデータからも、騒音問題が広範囲で発生し深刻化している状況がうかがえます。

騒音トラブルが増加・深刻化する背景には、社会環境の変化が大きく影響しています。都市部への人口集中や住宅の高密度化により、近隣トラブルとしての騒音発生源が身近になりました。また、昨今はテレワークなど新しい生活様式の普及で、昼間でも自宅で過ごす人が増え、これまで表面化しなかった日中の生活騒音に対する苦情も増えています。実際、マンション管理会社などには「日中なのに隣家の物音が気になる」といった相談件数が急増しているとの指摘もあります。こうした傾向は、コロナ禍以降に顕著になったとも言われています。

一方で、騒音には工場や建設現場の機械音、道路や鉄道・航空機などの交通騒音、商業施設や店舗からの音、人々の生活音など多種多様なものがあります。都市の喧騒や住宅の構造上の問題(壁や床の遮音性不足など)も絡み合い、騒音問題はますます複雑化しています。自治体の環境担当者も「騒音苦情は生活に密着した様々な場面で発生しており、関係者の相互理解と協力が不可欠です」と強調しています。騒音問題は誰にでも起こり得る近隣トラブルであり、適切な知識と対策で冷静に対応することが求められています。

2. 騒音の基礎知識:周波数・dB・許容基準

騒音問題を正しく理解し苦情対応や対策を進めるためには、音の性質に関する基礎知識が欠かせません。ここでは周波数やデシベル(dB)といった騒音の指標、および一般的な許容基準について解説します。

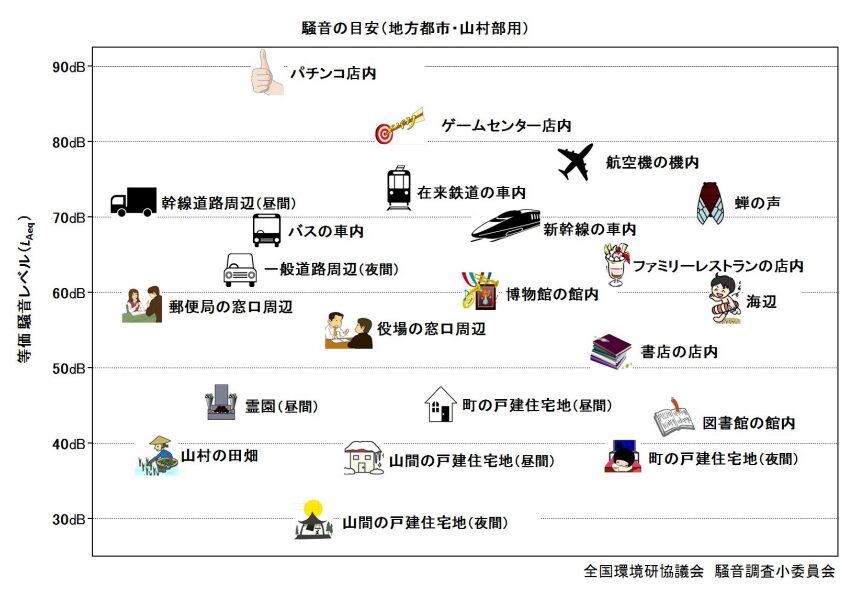

騒音の目安を示した図表です。日常生活の様々な場面における騒音レベルがデシベル(dB)で示されています。例えば、静かな図書館の館内は約40dB、郊外の戸建住宅地(夜間)は約30~40dB、都市部の幹線道路沿い(昼間)は70dB前後にも達します。デシベルの値が10dB大きくなると、人の感じる音の大きさはおよそ2倍になると言われます。こうした指標を念頭に、ご自身の周囲の騒音レベルを確認してみましょう。

周波数(Hz)とは音の振動数のことで、音の高低(音程)を決定づける要素です。人間の可聴範囲はおよそ20Hz~20,000Hzと言われ、高周波の音(子供の甲高い声など)は高音、低周波の音(工事現場の重低音や電気機器の低い唸り音など)は低音と呼ばれます。一般に、高周波音は壁や窓で比較的遮られやすい一方、低周波音は建物の構造体を振動させて遠くまで伝わりやすい性質があります。このため、隣室のテレビの低音や工場の重機音など低周波成分の強い騒音は、距離があっても聞こえてしまうことが多く、対策にも工夫が必要です(※低周波音対策は後述の技術的対策の章で解説します)。

デシベル(dB)は音の大きさ(音圧レベル)を表す単位で、騒音の大きさを数量化する際に使われます。デシベルは対数スケールであるため、数字の差が人間の感じる音の差と必ずしも直線的に対応しない点に注意が必要です。一般的な目安として、0dBは人間の聴こえる限界(無音に近い状態)、50dB程度が静かな事務所や住宅地の昼間、60dBで普通の会話や車の走行音、80dB以上になると騒々しい工場内や交通量の多い道路沿いのレベル、といったイメージです。前述のように+10dBで音の感じ方は倍増し、例えば40dBの静かな部屋に対し50dBの部屋は体感では音が2倍に感じられることになります。このようにデシベルは繊細な指標なので、騒音計測時にはA特性(聴感補正)という人の耳の感度を考慮した補正をかけたdB(A)が用いられることも覚えておきましょう。

では、どの程度の大きさの音であれば「騒音」として問題視されるのでしょうか?実は一概に「何dB以上が違法」などと断定できる明確な基準はありませんが、環境行政上はいくつかの許容基準や目安が定められています。代表的なものに環境基準と規制基準があります。

- 環境基準(環境基本法に基づく騒音に係る環境基準): 人の健康を保護し生活環境を保全するために「望ましい水準」として定められた指標です。地域を住宅地や商業地などの類型に分け、それぞれに昼間・夜間の望ましい騒音レベルを提示しています。例えば、もっとも厳しい類型(第1種区域に相当、主に静かな住宅地)では昼間55dB以下・夜間45dB以下が目標基準値とされています。やや街中の地域では昼間60dB以下・夜間50dB以下と緩和され、幹線道路沿いなど交通騒音が避けられない場所では昼間65~70dB、夜間60~65dB程度まで許容する基準が設けられています。環境基準は法律で強制するものではなく「あくまで目標値」ですが、行政の環境政策や騒音測定結果の評価などで重要な指標となります。

- 規制基準(騒音規制法に基づく基準): 騒音規制法は後述するように工場や建設作業など特定の騒音源に対して適用される法律ですが、その中で守るべき騒音の上限値(規制基準)を地域区分ごとに定めています。こちらも地域を第1種~第4種区域に分類し、第1種(主に住宅地)が最も厳しく、第4種(工業専用地域等)が最も緩い基準です。例えば第1種区域では昼間50dB・夜間40dBが上限基準と規定されており、第2種区域(住宅と商業混在地など)では昼間55dB・夜間45dB、と段階的に基準が設定されています。これらは法律上遵守が求められる数値で、工場や建設現場の事業者はこの基準を超えないよう管理する義務があります。

以上のような基準値は主に産業活動や交通に伴う騒音を想定したものですが、私たちが日常で直面するご近所の生活騒音にも参考になります。一般家庭から発生する生活騒音そのものは法律や条例の規制対象にはなっていませんが、環境基準や規制基準で示されたレベルを超えるような音は、生活環境として望ましくないレベルと考えてよいでしょう。例えば夜間であれば、先述のようにおおむね45dB程度以下が望ましい静けさの目安です。逆に言えば、静かな住宅地で深夜に50~60dB台の音が継続していれば、多くの人にとって騒音トラブルと感じられる可能性が高いと言えます。

最後に、騒音に関する基礎知識としてもう一点、「人による感じ方の差」も認識しておきましょう。音に対する許容範囲(うるさいと感じる閾値)は個人差が大きく、また時間帯や心理状態によっても変化します。同じ50dBでも、日中の賑やかな時間帯なら気にならない人が、夜の就寝時には非常にストレスを感じる場合もあります。したがって、騒音問題では「相手がどう感じているか」という主観面も踏まえつつ、客観指標であるデシベルなどの数値と照らし合わせて考えることが重要です。

3. 騒音トラブルの法的フレームワーク

騒音トラブルに直面した際、「法律ではどうなっているのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。この章では、騒音問題に関係する法的枠組みや、紛争解決の制度について解説します。ポイントは、騒音の種類によって適用される法律が異なること、そして近隣間の生活騒音には直接適用できる法律が存在しないという点です。

まず、公的規制の観点からは、先に触れた騒音規制法(昭和43年法律第98号)が基本となります。騒音規制法は工場・事業場や建設工事などによる騒音を対象に、発生源となる施設の設置者に対し事前届出を義務付けたり、地域ごとの規制基準(上限値)を遵守させたりする法律です。この法律に基づき、各自治体は市街地の多くを「規制地域」に指定し、工場や特定建設作業について騒音の監督を行っています。例えば先述の通り、第1種住宅地域での夜間は40dBが規制基準とされ、これを超える騒音を出した場合、行政指導や勧告・命令といった措置が取られることがあります。実際に令和4年度には、全国で騒音規制法に基づく立入検査が1,500件以上行われ、規制超過が61件指摘されています。このように、工場・建設の騒音については行政が取り締まる仕組みがあります。

一方で、生活騒音(一般家庭や店舗の日常活動に伴う騒音)には直接適用できる法律がありません。隣の部屋の足音やテレビの音がうるさい、といった典型的な近隣騒音トラブルは、騒音規制法の枠外であり、警察や自治体が直ちに介入できる明確な規制は設けられていないのが現状です。もっとも、全く法的手段がないわけではなく、著しい生活妨害となっている場合には民事上の不法行為として損害賠償請求や差止請求の対象となり得ます(民法709条等)。その判断基準として用いられるのが「社会生活上受忍すべき限度」です。これは、社会通念上我慢すべき限度を超えるかどうかという基準で、裁判所は騒音の程度・時間帯・頻度、当事者の状況(防音努力や対応の誠実さ)などを総合考慮して判断します。

実際の裁判例を一つ紹介すると、東京都内のマンションで上階の子どもの走り回る足音(50~65dB程度が夜間にも及ぶ)が問題となったケースでは、上階住人の対応の不誠実さも相まって「受忍限度を超える騒音」と認定され、下階住人に対する慰謝料30万円の支払い命令が出されました。判決では「夜間には子どもをしつけ静かにさせる工夫をすべき当然の責務を怠った」と厳しく指摘されています。このように、日常生活音でも度を越せば違法な騒音と評価される可能性があるのです。

騒音トラブルに関連して刑事法令も少し触れておきましょう。ごく稀なケースですが、深夜に大音量で音楽を流し続けるなど悪質な騒音主に対しては、軽犯罪法が適用されることがあります。軽犯罪法第1条では「公務員の制止を聞かずに、異常に大きな音を出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は処罰の対象と規定されています。ここで言う公務員とは主に警察官のことで、要するに警察が注意したのに騒音をやめない場合には拘留や科料(罰金に相当)が科せられる可能性があるということです。ただし、実際に適用されるのは極めて悪質な場合に限られます。また、一部の自治体では深夜騒音に関する独自の迷惑防止条例を制定している場合もありますが、これも抑止的な効果を狙ったもので日常的な生活騒音には踏み込んでいません。

以上をまとめると、

- 工場・建設作業など: 騒音規制法により行政が監督。規制基準を超えると指導・勧告などの措置対象。

- 交通機関・営業活動: 騒音規制法や各種条例(例: 車両の改造騒音は道路交通法や都道府県条例で規制)で対応されることもある。

- 生活騒音(近隣トラブル): 個別の法律規制は無し。ただし民事上は不法行為となり得る(受忍限度を超えれば賠償請求等可能)。

- 刑事上の対応: 悪質な場合に軽犯罪法違反などが適用され得るが、通常はまず警察の注意で終わる。

このような法的フレームワークを踏まえつつ、現実にはほとんどの騒音トラブルが当事者同士の話し合いや調整で解決されています。次章では、具体的に騒音問題に直面した際の対策ステップを、技術面とコミュニケーション面に分けて詳説します。

専門家コメント(弁護士): 騒音問題に詳しい弁護士の鈴木裕子氏は「生活騒音には直接適用できる法律がないからこそ、当事者間で冷静に話し合い、必要に応じて民事調停など第三者を交えた解決を図ることが大切です。裁判になれば長期化・費用負担も大きいので、法的措置は最終手段と考えるべきでしょう」とアドバイスしています。

4. 【診断】まずは現状把握!騒音計測と原因特定

騒音問題に対処する第一歩は、現状を正しく把握すること(騒音計測)と、原因を特定することです。感覚的に「うるさい!」と感じていても、客観的なデータを取ることで冷静な対応策が見えてくるものです。また、原因を取り違えて対策しても効果が出ないため、発生源の見極めも重要です。この章では、騒音トラブル解決に向けた診断プロセスを解説します。

● 騒音レベルの計測

まず、自分が悩まされている音のレベル(大きさ)を数値として捉えてみましょう。スマートフォンのアプリにも簡易騒音計測ツールがありますが、正確性に欠ける場合もあります。可能であれば、専用の騒音計(騒音測定器)を使うことが望ましいです。最近では自治体が市民向けに騒音計を無料貸出しているケースもあります。例えば京都市では環境共生センターが市民に簡易騒音計を無料で貸し出しています。お住まいの地域の環境部署に問い合わせてみるとよいでしょう。

騒音計で測定する際は、時間帯や測定ポイントを工夫してください。騒音の大きさは時間によって変動しますので、騒音が特に気になる時間帯(深夜や早朝など)の値を測りましょう。また、音の発生源に近い場所と、自分が実際に音を感じている場所(自宅の寝室など)の両方で測定すると、どれくらい音が減衰しているかも分かります。測定結果は日時とともに騒音記録表にまとめておくと、後の交渉や専門家への相談時に役立ちます。

例えば、「深夜0時頃に自宅寝室で○○dBの音を計測。日中は○○dB程度」という記録があれば、相手に具体的状況を説明しやすくなります。深夜の住宅地で50dBを超えるような音が測定された場合、前述の環境基準から見ても高い水準と言えますし、相手に改善を求める根拠にもなるでしょう。

建築音響コンサルタントのコメント: 音響コンサルタント田中正樹氏は「騒音問題では客観データの把握が出発点です。人の感じ方は主観的なので、まず騒音計による計測で数値化し、冷静に状況を分析することが解決への近道です」と指摘します。田中氏によれば、計測時はA特性(dB(A))での測定や、時間平均値(等価騒音レベル: Leq)を参考にするなど専門的な手法もありますが、まずは難しく考えず最大値・平均値を記録してみるだけでも十分とのことです。

● 騒音の原因特定

次に、その音は何が原因で発生しているのかを突き止めましょう。騒音の原因が明確になれば、対策の方向性も絞り込めます。以下のポイントをチェックしてください。

- 発生源はどこか?

音の方向や壁・床を伝わる感じから、発生源を推測します。隣室からか上階からか、屋外からか、建物内の設備からかを考えましょう。一人暮らしの方なら、自分以外の住戸や外部が発生源ですし、複数人で暮らしている場合にはまず家族内の機器音も疑ってみます。 - 音の種類は?

音が「ドンドン」「ガタン」という衝撃音なのか、「ブーン」という低周波の持続音なのか、「話し声やテレビ音」のような空気音なのかで、原因は異なります。衝撃音であれば人の足音や物の落下、扉の開閉など物理的な振動が考えられます。低周波の持続音ならエアコンの室外機や換気扇、冷蔵庫など電気機器のモーター音かもしれません。空気音であればテレビ・ステレオや楽器、あるいは人の話し声・笑い声などが典型です。 - 時間帯や頻度は?

毎日決まった時間に聞こえるなら、その時間に行われる活動がヒントになります。例えば朝方だけなら生活習慣(早朝に洗濯機を回す音など)が原因かもしれません。深夜限定ならば夜中にテレビや音楽を流している可能性があります。不定期で突発的なら、何らかのイレギュラーな行為(趣味の楽器演奏、来客時の宴会など)が疑われます。 - 自宅内の音ではないか?

意外と見落としがちですが、自分の家の中の音が建物を介して跳ね返ってきていたり、設備の異音を自分で勘違いしているケースもあります。一度、家中の電気製品を消してみたり、水道やエアコンを止めてみたりして音が止むか確認しましょう。例えば「ずっと低い唸りが聞こえる」と思っていたら、自分の冷蔵庫のモーター音だった、という笑い話のような事例もあります。

以上の点を総合すると、大まかに騒音の原因は「人為音(人の活動音)」「機械音」「構造伝搬音」に分類できます。人為音ならば発生源の人の行為そのもの(話す・歩く等)に働きかける必要がありますし、機械音ならば機器のメンテナンスや防振対策が考えられます。構造伝搬音(建物を伝わる音)であれば建物の遮音性能向上を検討しなければなりません。

原因の特定が難しい場合、専門の音響業者や建築士に調査を依頼する方法もあります。振動計や周波数分析器を用いて詳細に原因究明してくれる業者も存在します。ただし費用がかかるため、まずはご自身で可能な範囲の推測と切り分けを行い、それでも不明な場合に専門家の力を借りるとよいでしょう。

5. 【技術的対策】音源別・場所別の防音ソリューション

騒音の原因を把握できたら、次は具体的な防音対策に取り組みます。音の性質や発生源に応じて適切な対策を講じることで、驚くほど騒音が軽減するケースも少なくありません。この章では、音の発生源や場所(シチュエーション)ごとに考えられる技術的な防音ソリューションを詳しく解説します。遮音シートや防音材の活用から、建物構造の工夫まで幅広くカバーしますので、ご自身の状況に当てはまる対策を探してみてください。

● 家庭内・近隣の生活騒音に対する防音策

ご近所同士の生活騒音(テレビ・ステレオの音、話し声、足音など)の対策は、発生源が人の生活活動であるだけにデリケートです。基本的な考え方としては、「音を出す側」と「音を受ける側」の双方で対策を行うと効果的です。

- 防音カーテンや窓対策: 室内から屋外へ音が漏れる、あるいは屋外から侵入する音を軽減するには、窓周りの対策が有効です。厚手の防音カーテンを取り付けると、窓からの音漏れ・音入りをある程度抑制できます。また、窓そのものを二重窓(内窓)にリフォームすると高い効果があります。一枚ガラスの窓だと20~30dB程度の音しか遮れませんが、内窓を追加した二重窓にすることで約40dBの音を遮断できたとのデータもあります。音のエネルギーが10dB下がると体感で半減しますから、シングルガラスから二重サッシに替えるだけで騒音感覚が半分以下になるイメージです。

- 壁への防音シート・吸音材: 隣室との壁が薄い場合、音が壁を透過してくる空気音対策が必要です。簡易的には、壁に防音ボードや遮音シート(音を通しにくいシート状の素材)を貼るDIYがあります。市販の遮音シートを壁全面に貼り、その上から吸音フェルトやカーペットを重ねると、防音効果が高まります。ただし賃貸物件では原状回復義務があるため貼り付けは注意が必要です。その場合、壁際に本棚やタンスなど重量のある家具を配置するだけでも一定の遮音効果があります。また吸音材(音を吸収するスポンジやウレタン素材)を室内の壁に貼れば、室内で反響する音が減り、結果として外部への漏洩音も減少します。

- 床・天井の衝撃音対策: 上下階の足音や物音には、床と天井の構造的対策が効果的です。上階の住人には、厚手のカーペットやラグマット、防音マットを敷いてもらうのが有効です。子どもがいる家庭では、防音マットを敷いた上でクッション性のあるスリッパを履く、室内で飛び跳ねない約束をするなど生活上の工夫も必要でしょう。一方、下の階にいる側ができる対策としては、天井に防音パネルを設置する工事があります。天井裏に遮音シートやグラスウールを充填し二重天井構造にする工事で、足音などの床衝撃音を大幅に緩和できます。ただし大掛かりな工事になるため、まずは上階への協力要請やマット敷設など簡易策を試し、それでも困難な場合に検討するとよいでしょう。

- 家電・設備音の低減: 洗濯機やピアノなど自室から出る生活音は、発生源側でコントロールします。洗濯機には防振ゴムマットを敷いて振動音を減らす、ピアノ演奏は時間帯を配慮し夜間は避ける、テレビやオーディオは深夜は音量を絞るかヘッドホンを使う、といった基本的な対応を徹底しましょう。特に夜22時以降~早朝6時くらいは周囲も就寝時間帯ですので、この間は出来るだけ音が漏れない配慮が大切です。

- 耳栓やホワイトノイズ: 受け手側の応急措置になりますが、どうしてもすぐには解決できない場合、自衛策として耳栓やホワイトノイズマシン(一定のサーッという音を流して周囲の騒音をマスキングする機器)を利用する方法もあります。根本解決にはなりませんが、睡眠時など一時しのぎには有効です。ただし耳栓は長時間の使用で耳が痛くなることもあるため、快適な製品を選びましょう。

以上のように、生活騒音の対策はお互いの歩み寄りが重要です。音を出す側ができる限りの防音対策・時間配慮を行い、受ける側も環境を整えることで、トラブルの大半は軽減・解消できます。実際、自治体の生活騒音対策パンフレットでも「一人ひとりが近所に配慮し、少しでも音を出さない工夫をする」「苦情を言われたら感情的にならず、真摯に改善に努める」ことが呼びかけられています。

● 店舗・事業所から発生する騒音への対策

飲食店や娯楽施設、オフィスなど店舗・事業所が原因の騒音は、近隣住民とのトラブルに発展しやすいものの一つです。店舗側が営業上どうしてもある程度の音を出さざるを得ない場合もありますが、できる限りの対策を講じることで周囲との共存を図る必要があります。

- 営業時間と音量管理: まず基本は、深夜や早朝といった時間帯の騒音を控えることです。例えば飲食店であれば、夜遅くは店内BGMやカラオケの音量を下げる、閉店後の後片付け作業は静かに行うなど、時間帯に応じた音量管理を行いましょう。営業時間中も、店舗の扉や窓が開放されっぱなしだと音が外部に漏れますので、ドアは自動閉止式にするかこまめに閉めるよう徹底します。

- 建物の防音施工: 店舗からの音が大きい場合、建物自体に防音工事を施すことが効果的です。壁や天井に防音パネルを追加したり、二重窓・防音ドアに交換したりすると、音漏れが格段に減ります。特にカラオケ設備やライブ演奏がある施設では、防音室並みの施工が必要になるケースもあります。例えばスナックなどでカラオケ騒音対策として壁や天井全面を改修すると、数百万円規模の工事になりますが、その分近隣からの苦情リスクは大幅に下がります。

- 低音対策(重低音の振動): クラブやライブハウス、映画館のように重低音が響く業態では、低周波音対策がポイントです。スピーカーを直置きせず防振ゴムで浮かせる、低音域だけ音量を絞るイコライザー調整をする、壁や床に制振シートを貼る(振動を熱に変換して伝搬させにくくする特殊シート)などの工夫が考えられます。近年では200Hz以下の低周波に効果を発揮する防音素材も開発されています。床の構造に余裕があれば、防振バネを組み込んだ浮き床(二重床)構造に改修する方法もあります。

- 屋外設備の騒音: 店舗や事業所では屋外に設置された機器(厨房の換気扇、室外機、発電機等)が騒音源となることがあります。これらには消音器(サイレンサー)を取り付ける、防音カバーで覆う、防振ゴムで振動を抑える、といった対策が有効です。換気扇の排気ダクトに消音ボックスを設置するだけでも近隣への騒音を数dB下げられる例があります。古い設備の場合は新型の低騒音タイプへの更新も検討しましょう。

- 人的対策: 飲食店等で深夜にお客様の声が外に漏れてしまう場合、店内掲示や口頭で「近隣が住宅地のため、お静かにお願いします」と注意喚起することも必要です。退店時に店員がお客様に静粛を呼びかける、といった配慮もトラブル防止に効果があります。従業員が店舗裏で深夜にごみ出し作業をする際なども、話し声や物音に気を付けましょう。

以上、店舗・事業所の騒音対策はハード面(設備・構造)とソフト面(運用・マナー)の両輪で進めることが大切です。近隣への説明や日頃からの挨拶などコミュニケーションも対策の一つと言えます(次章で詳述)。

● 工場・建設現場の騒音対策

工場や建設現場から発生する騒音は、法的にも規制対象となるため技術的対策が強く求められます。これらは専ら発生源側での対策になりますが、最新の技術と設備を導入することで大幅な騒音低減が可能です。

- 防音壁・バリケードの設置: 工事現場では、周囲に仮設の防音パネルを立てて遮音壁とするのが一般的です。厚みと密度のあるパネルで囲うことで、重機や工事作業音を数十dB単位で減衰させます。また、道路工事などでは防音シートで覆ったテントのような構造物内で作業を行うケースもあります。工場敷地では、敷地境界にコンクリート塀や吸音材付きの壁を設置することで、外部への音漏れを抑えられます。

- 低騒音型機器の採用: 建設機械や工場機械には、低騒音設計のモデルが存在します。発電機やコンプレッサーなどは「低騒音型●●」という認定機種を選定することで、従来機よりも運転音がかなり静かになります。また、バックホー(ショベルカー)なども無駄なアイドリングを控えるよう施工管理を徹底するだけで騒音・振動を減らせます。

- 消音装置・吸音材の活用: 工場のプレス機や鍛造機など、大きな音を出す設備には専用の消音ボックスやカバーを取り付けることが可能です。機械全体を覆う「防音ボックス」をオーダーメイドするケースもあります。また、屋内の壁天井にグラスウールなど吸音材を張り巡らせると、建屋外への漏洩音を減らせます。配管を通る流体騒音には、パイプの周囲に吸音断熱材を巻くライニングが有効という知見もあります。

- 夜間作業の抑制: 技術というより運用面ですが、騒音苦情が出やすい夜間の稼働を極力避けることは基本です。工場が住宅地に近接している場合、夜22時~翌6時の稼働音は近隣への影響を考慮し、必要最小限に抑えます。どうしても夜間操業が必要な業種では、上記の防音設備投資によって苦情防止に努めましょう。

工場・建設の騒音対策は法律遵守のためでもありますが、近隣住民との良好な関係維持にも直結します。行政に届く苦情を減らすことは、結果的に事業の円滑な継続にも寄与します。後述するケーススタディでも触れますが、こうした業種では周辺住民への事前説明会や連絡体制の構築も大切です。

● 交通・屋外環境騒音への対策

道路交通や鉄道・航空機などの屋外環境騒音に悩まされている場合、その対策は主に受け手側(自宅側)で行うことになります。自宅を防音仕様にグレードアップし、外の騒音をシャットアウトする方向です。

- 二重サッシ・防音窓: 前述の通り、窓の防音性能を高めることは騒音遮断に極めて有効です。防音等級T-2(30等級)以上の防音サッシは、一般的な単板ガラス窓に比べて約10~15dB程度も透過音を低減します。既存の窓に後付けで内窓を設置するリフォームも普及しており、費用は窓1か所あたり7~15万円程度ですが、得られる静けさは価格に見合う価値があります。

- 気密性の向上: 窓やドア周りの隙間風は音漏れの通り道でもあります。防音テープやモヘアシールを貼って気密性を高めましょう。玄関ドアにも隙間パッキンを追加すると、外廊下や道路からの音が入りにくくなります。郵便受けの投函口や換気口など、小さな開口部にも音は入ってきます。換気口は防音タイプのものに交換することで2~5万円程度で騒音対策が可能です。

- 壁の防音工事: 戸建住宅の場合、壁自体の防音性能が低いことがあります。この場合、壁の内側に遮音シートや吸音材を充填する工事で遮音性能を向上させます。6畳間で20~30万円程度の費用が相場ですが、屋外騒音が激しい地域では検討する価値があります。また、外壁を防音サイディングに張り替えるリフォームもありますが、費用が高額になるため内側からの工事の方が現実的です。

- 防音フェンス・樹木: 道路に面した敷地の場合、境界に防音フェンスを設置すると直接音が届くのを軽減できます。高さ2m以上のしっかりした塀やフェンスは視覚的にも遮蔽効果があり、心理的静けさにも寄与します。また、生垣や植栽もわずかですが音を乱反射させて減衰させる効果が期待できます。ただし樹木だけで大幅な騒音減にはならないため、あくまで補助的なものと考えてください。

なお、空港や新幹線沿線、工場地帯など特定の公害的騒音については、公的な防音工事助成制度がある場合もあります。例えば航空機騒音の激しい地域では、防衛省の補助金により住宅の防音工事費用が全額助成される制度が運用されています。該当エリアにお住まいの場合、自治体や関係機関に相談してみましょう。

建築音響コンサルタントのコメント: 「騒音対策には遮音(音を遮る)と吸音(音を吸収する)の両面からアプローチするのが理想です」と前出の田中氏は言います。遮音には質量があり隙間のない構造が重要で、吸音には音エネルギーを内部で熱に変える繊維質の素材が有効とのことです。「例えば壁の中に鉛シートなど重い遮音材を入れ、その内側にグラスウールを充填する、といった組み合わせで大幅な防音効果が得られます」と田中氏。専門的になりますが、スタジオや防音室設計では浮遮音構造(ボックスインボックス)といって、既存構造から浮かせた二重の箱を作る方法が最も効果的だとも教えてくれました。一般家庭でそこまで本格的にやるケースは稀ですが、要は「音の通り道を断ち、響きを抑える」発想が大事だということです。

6. 【コミュニケーション&法的対策】円満解決のステップ

技術的な防音策と並行して重要なのが、当事者同士のコミュニケーションと、必要に応じた法的手続きです。騒音問題は感情的になりやすく、こじれると近隣関係の悪化にもつながります。ここでは、トラブルを円満に解決するためのステップを、話し合いから公的機関の活用まで順を追って解説します。

● 冷静な話し合いと苦情の伝え方

まず第一に心掛けたいのは、冷静かつ丁寧なコミュニケーションです。騒音に悩まされるとストレスから感情的になりがちですが、怒鳴り込んだり嫌味を言ったりすると、相手も防御反応で心を閉ざしてしまいます。【対策1】として、できるだけ穏やかな方法で相手に状況を伝えましょう。

- タイミングと方法: 苦情を伝える際は、相手の都合や気持ちも考慮します。深夜に直接訪ねて文句を言うのは避け、翌日以降の落ち着いた時間帯に声をかけるか、手紙やメモで伝える方が良いでしょう。文面では「実は○○の音が○時頃から気になっておりまして…」と柔らかく状況を説明し、「もし可能でしたらご配慮いただけると助かります」とお願いベースで締めくくると角が立ちません。

- 伝え方のコツ: 相手を責める口調ではなく、自分の感じ方を伝える「Iメッセージ」を使います。例えば「あなたの音がうるさい」ではなく、「その音が聞こえて私は少し困っている」という表現です。また、「睡眠が妨げられて健康に影響が…」など具体的な困り事として伝えると相手も真剣に受け止めやすくなります。逆に「壁ドン」(壁を叩いて抗議)は絶対にNGです。相手を威嚇する行為であり、トラブルを悪化させるだけなのでやめましょう。

- 謝意と譲歩の姿勢: 苦情を言う側であっても、「お互い様」の気持ちを示すことが大切です。「こちらも生活音でご迷惑をおかけしていたらすみません」と一言添えるだけで、相手も心証が柔らかくなります。良好な関係を築くために、日頃から挨拶を交わすなど普段のコミュニケーションも意識しておくと、いざという時に話し合いがスムーズになります。

● 管理者・第三者の仲介

当事者間の直接交渉で解決が難しい場合、第三者に仲介してもらうのが【対策2】です。マンションやアパートなら管理会社・大家さんに相談しましょう。賃貸物件では入居者間のトラブル対応も管理業務の一環ですので、管理会社は注意喚起文の配布や当事者への連絡調整などを行ってくれます。分譲マンションの場合は管理組合や管理人が窓口になります。管理規約に騒音禁止の条項があるケースも多く、組合から公式に注意してもらうことで相手も受け止めやすくなる利点があります。

不動産管理の専門家コメント: 賃貸マンション管理業務に携わる高橋良介さんは「入居者から近隣トラブルの相談を受けた場合、まずは管理会社名で注意文書を投函します。プライバシーに配慮しつつ事実を伝えることで、ほとんどのケースは改善します。早めに管理側へ相談いただくことが円満解決のコツです。」と話します。また、高橋さんによれば管理会社を通した方が相手も感情的になりにくく、「第三者から言われたから仕方なく従う」という形で面子を保てる利点もあるそうです。

近隣同士ではなく家と工場・店舗間の騒音問題なら、地域の自治会や町内会の力を借りるのも有効です。自治会長さんなどが間に入って調整してくれることがあります。さらに、市役所や区役所の環境相談窓口も活用しましょう。多くの自治体には公害苦情を受け付ける窓口があり、必要に応じて現地調査や指導を行ってくれます。自治体によっては無料のあっせん制度(公害紛争処理制度の一環)を設けていることもあります。

● 法的手段と調停による解決

話し合いや仲介でも解決しない深刻なケースでは、法的な解決手段を検討します。ただし、裁判に訴える前に調停やADR(裁判外紛争解決手続)を利用することを強くお勧めします。【対策3】として、まずは簡易裁判所の民事調停を申立ててみましょう。調停手続では調停委員(第三者)が間に立ち、双方の言い分を聞きながら和解案を模索してくれます。比較的費用も安く(数千円程度の手数料)済み、非公開で進むため近所に知られる心配も少ないです。調停で合意できれば調停調書が作成され、これは判決と同じ効果を持つため、約束違反があれば強制執行も可能です。

調停でも不成立となった場合、最終的には裁判(訴訟)による解決を図ります。前章で述べたように、騒音が受忍限度を超えると判断されれば差止め(発生行為の停止)や損害賠償が認められる可能性があります。ただ、裁判は解決まで時間と費用がかかり、証拠も必要です。騒音の録音データや騒音計の測定記録、日記形式の被害記録などをしっかり用意しましょう。また、裁判になれば当事者関係は決定的に悪化しますので、「隣人と法廷で争う」というリスクも考慮して踏み切る必要があります。

なお、警察への通報は騒音トラブルでは応急措置的な位置づけです。真夜中にあまりにもうるさい場合など、一時的にでもやめさせたいときには110番通報も選択肢です。警察官が来て注意すれば、その場は収まることが多いでしょう。ただし根本解決ではないため、何度も繰り返すようなら前述の調停など抜本策に移行すべきです。繰り返しになりますが、警察沙汰や裁判沙汰になる前に、対話と専門家の仲介で解決できるのが理想です。

専門家コメント(弁護士): 弁護士の鈴木氏は「騒音トラブルでは感情のもつれから泥沼化するケースもあります。法的手段をちらつかせる前に、ぜひ調停や第三者のあっせんを活用してください。それでもダメなら証拠を揃え、毅然とした態度で臨みましょう」と助言します。鈴木氏いわく、裁判所も隣人関係に配慮して調停を勧める傾向が強いとのことで、「泣き寝入りせず適切な場で解決を図ることが大事」とのことです。

7. 失敗しない業者選び&費用相場

本格的な防音工事や法的手続きを行う際には、信頼できる専門業者や専門家の力を借りることが成功の鍵となります。この章では、防音施工を依頼する業者選びのポイントと、大まかな費用相場について解説します。思わぬ高額出費やトラブルを防ぐためにも、適切な相手を選び、相場観を持っておきましょう。

● 防音工事業者の選び方

防音対策工事を請け負う業者としては、大きく分けて以下のようなタイプがあります。

- 防音専門の施工業者: 音響メーカー系列や防音工事専門会社が該当します。防音室やスタジオ施工の実績が豊富で、確実な効果が期待できます。ただし費用はやや高めになる傾向があります。楽器演奏向けの防音室施工で評判の会社など、目的に応じて選ぶとよいでしょう。

- リフォーム一般業者: 一般のリフォーム会社でも、窓の二重サッシ化や壁の遮音工事などに対応可能です。特に大手ではなく地場の工務店に依頼する場合、音響に関する知識が十分でないこともあるので、防音材の選定など専門性が必要な部分は注意が必要です。

- 建築音響コンサルタント: 施工業者ではありませんが、事前にコンサルタントに相談すると適切なプランを提案してもらえます。音の測定から対策工事の仕様策定まで行い、実際の施工は提携業者に発注する形になります。費用はかかりますが、騒音問題を根本から解決したい場合には頼もしい存在です。

業者選びの際は、過去の実績を確認しましょう。類似の騒音案件を手掛けた経験があるか、どの程度の防音性能向上が見込めるかをヒアリングします。また複数社から相見積もりを取ることも大切です。防音工事は要求性能や現場状況で価格が大きく変動するため、1社だけの見積だと高いのか安いのか判断しにくいからです。複数社に現地を見てもらい、提案内容と見積金額を比較検討しましょう。

注意したいのは、効果を過大に謳う業者です。「このシートを貼るだけで完全防音できます!」などと安易に断言する業者は信用できません。防音は総合的な工事であり、100%の遮音は現実的に難しいものです。メリット・デメリットを正直に説明してくれる業者を選びましょう。契約前には工事内容と期待できる効果を文章で提示してもらい、認識齟齬がないようにしてください。

● 防音対策費用の相場

防音関連の工事費用はピンキリですが、ここでは主な対策ごとのおおよその費用相場を紹介します。具体的な状況により前後しますが、目安として参考にしてください。

- 窓の防音: 単層ガラスを防音ガラスに交換する場合1か所5~15万円、内窓を新設する場合1か所7~15万円程度。【例】リビングと寝室の2部屋4窓を内窓化すると約40万円前後。

- 換気口の交換: 通気口を防音型に取り替える工事は1か所2~5万円程度と比較的安価です。小さな開口部でも遮音性能アップに有効。

- 床材の変更: 防音カーペットや遮音フローリングへ張り替えると、一部屋(6~8畳)で5~25万円程度。防音マット敷き込みなど簡易工事ならもっと安くできます。

- 壁の防音補強: 壁の中にグラスウールや遮音シートを追加する工事は、6畳で20~30万円ほどが目安。壁紙の貼替費用も含めて算出されます。

- 天井の二重化: 天井を一度解体し、防音材を入れてから二重天井にする工事は、6畳で30~50万円程度から。脚立作業が必要なため壁より割高です。

- 防音室の設置: 完全防音を目指す場合、ユニット型の防音室(組立式の箱)設置で50~250万円、部屋全体を防音改造する場合は6畳で150~500万円と高額になります。楽器やホームシアター用途でなければ、ここまで本格的にする例は少ないでしょう。

以上は工事費用ですが、機材購入費や専門家費用も考慮しましょう。例えば裁判になれば弁護士費用が必要ですし、音響コンサルタントを依頼すれば数十万円のコンサル料がかかることもあります。費用を抑えたい場合、まずDIYグッズ(防音カーテン数千円~、防音マット1万円前後など)で試してみるのも一つです。効果が足りなければ本格工事にステップアップする形で、無駄な出費を防げます。

なお、前述のように公的な補助金制度も活用できる場合があります。例えば、防衛省管轄の航空機騒音対策地域では「住宅防音工事」に対し原則100%の公費助成があります。また自治体によっては、ピアノ室防音への助成金(※子育て支援目的など)を出す例もあるようです。ご自分のケースで該当しそうな制度がないか、調べてみる価値はあります。

専門家コメント(防音施工業者): 防音工事会社「阪神防音」の担当者は「お問い合わせの段階でご自身の悩みをできるだけ具体的に教えていただけると、適切な提案と見積もりがしやすいです。『隣のテレビ音が深夜に○○dB程度聞こえる』などデータがあると尚良いですね」とアドバイスします。また、「費用は材料費+人件費で決まるので、遮音シート全面張替えなど広範囲の施工は高額になりがちです。限られた予算なら優先順位をつけ、窓だけ・床だけといった部分施工も検討しましょう」とのことでした。

8. ケーススタディ3選(架空事例)

ここでは、騒音問題のケーススタディを3つ紹介します。それぞれ架空の事例ですが、実際によくあるシチュエーションをモデルにしています。トラブル発生から解決までの流れを追い、対策のポイントを確認しましょう。

ケース1:マンション上階からの足音トラブル

状況: 都市部のマンションに住むAさん(被害側)は、毎晩21時を過ぎた頃から天井から「ドタドタ」という足音や物音が響いてくることに悩まされていました。上階に住むのは小さな子どものいるBさん一家です。Aさんは眠れない日が続き、騒音計で測るとピークで60dB前後の音が記録されました。これは近隣トラブルとして看過できないレベルと感じ、対応を決意しました。

対応: まずAさんは管理会社に相談しました。管理会社は全戸向けに「生活音にご配慮ください」という注意文書を配布しました。しかし改善が見られなかったため、Aさんは意を決してBさん宅に手紙を書きました。内容は「夜間の足音が響いているようなので、ご確認いただけますか」という丁重なお願いでした。するとBさんから返信があり、「子どもに極力走らないよう注意します。ラグマットも敷きます」と約束してくれました。以降、騒音はかなり軽減し(騒音計でも50dB以下に低下)、Aさんは安眠を取り戻しました。Bさん一家も「こちらも気づかずすみません」と謝罪し、双方わだかまりなく解決しました。

ポイント: 足音などの構造伝播音は出す側の対策が要です。今回は上階Bさんが協力してカーペット敷設と行動配慮をしてくれたことで、円満に解決しました。Aさんも初期対応から感情的にならず、管理会社や手紙という手段で穏便に伝えたことが奏功しました。マンションでは管理規約で「夜間は静かに」というルールが明文化されていることも多く、そうしたルールの後押しも有効でした。

ケース2:店舗の深夜営業による騒音

状況: 住宅街の一角でバーを営むCさん(加害側)は、深夜までの営業による近隣への騒音で悩んでいました。具体的には、店内の音楽やお客の談笑が閉店後(夜中1時頃)に外まで漏れ、近所の住民から苦情が出たのです。ある週末の深夜には警察が見回りに来て注意される事態となり、Cさんは本格的な対策を迫られました。

対応: Cさんはまず店の構造を見直しました。出入口にドアクローザーを付けて必ず自動で閉まるようにし、窓ガラスも防音フィルムを貼って遮音性を高めました。また、夜23時以降はスピーカーの低音をカットし音量も下げ、お客にも退店時は静かにと声掛けするようにしました。併せて、近隣住民にはお詫びと対策を記した手紙を配り、連絡先も伝えました。その結果、苦情はピタリと止み、警察沙汰になることもなくなりました。近所の方から「最近静かになったね」と声を掛けられ、Cさんは胸を撫で下ろしました。

ポイント: 店舗営業による騒音は、構造対策+運用改善で乗り切れる好例です。Cさんは防音フィルムやドアの調整といった技術的対策に加え、深夜の音量管理やお客への呼びかけというマナー対策を行いました。さらに苦情主に対して誠意ある説明と謝罪をしたことで信頼を回復しています。結果として、お店も営業を続けながら周囲との関係改善に成功しました。店舗側が素直に非を認め改善する姿勢を示すことが、円満解決への近道です。

ケース3:工場騒音と行政指導による解決

状況: 郊外にある小規模工場の近隣住民Dさん(被害側)は、夜間に響く機械音に悩まされていました。工場では金属プレス機が24時間稼働しており、深夜でも「ガーン、ガーン」という音が断続的に聞こえて眠れません。Dさんは市役所環境課に苦情を申し立てました。

対応: 市の環境担当者が深夜に現地調査を行ったところ、Dさん宅敷地で騒音レベルが55dBに達していました(住宅地夜間の規制基準は45dB)。これを受け、市役所は工場経営者に改善指導を実施。経営者も真摯に受け止め、まず夜22時~翌6時の間はプレス機の稼働を一時停止することにしました。同時に、防音専門業者を手配してプレス機に防音カバーを取り付け、工場壁面にも遮音パネルを追加する工事を行いました。対策後、Dさん宅での深夜騒音は45dB以下に収まり、Dさんは満足するとともに市役所と工場側に感謝を伝えました。工場側も「これで地域の皆さんに迷惑をかけず操業できる」と安心しています。

ポイント: このケースでは行政の関与が解決を後押ししました。騒音規制法の規制基準超過という明確な根拠があったため、工場側も速やかに対処しました。経営者が前向きに設備投資(防音カバー等)を行ったことも奏功しています。結果的に操業時間の制限という妥協点も見いだし、双方納得の解決となりました。公的機関による調停・指導は、当事者間で折り合いがつかない場合に非常に有効であることが示された例と言えます。

9. よくある質問(FAQ)

最後によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめます。同じ悩みを抱える方の疑問解消にお役立てください。

- Q: 夜は何時から何時まで静かにすべきですか?

A: 法律上明確な時間規定はありませんが、一般常識として22時以降~翌朝6時くらいは静かにするのが望ましいでしょう。多くの自治体の指導やマンションの管理規約でもこの時間帯を夜間安静時間としています。環境省の基準でも、夜間(22時~翌朝6時)は住宅地で45dB以下を目標としています。22時を過ぎたらテレビや音響機器の音量を下げ、掃除機や洗濯機の使用は避けるのがマナーです。 - Q: 隣の生活音が何dBを超えたら苦情を言って良いですか?

A: 一概に○dB以上とは言えませんが、目安として50dBを超える音が住居内で常時聞こえるようなら苦情を検討してよいでしょう。例えば深夜の住宅地なら40dB台でもかなり気になる場合があります。重要なのは「日常生活上耐え難いか」という点です。デシベル値だけでなく、時間帯や持続時間も考慮して判断しましょう。感じ方に個人差もありますので、まずは穏やかにお願いしてみて、相手の出方を見るのも一つです。 - Q: 騒音がひどいとき、警察に通報しても良いですか?

A: はい、真夜中など明らかに常軌を逸した騒音で困っている場合は警察に相談して構いません。警察官が注意してくれれば、多くの場合その場の騒音は止むでしょう。ただし、警察は民事不介入が原則なので、継続的な解決までは踏み込めません。あくまで応急措置と捉え、その後は当事者間の話し合いや調停などに移行することをおすすめします。また、警察を呼ぶと相手との関係は悪化しがちなので、最終手段と考えましょう。法的には警察官の制止を無視して騒音を出し続けると軽犯罪法違反となり得ますが、まずは注意で改善するケースがほとんどです。 - Q: 裁判で騒音差し止めや損害賠償を請求できますか?

A: 可能ですが、ハードルは低くありません。裁判では騒音が受忍限度を超えるかが争点となり、これを立証する必要があります。騒音計の記録や日誌、他の住民の陳述など客観的な証拠を揃えましょう。差し止め請求(騒音行為の停止命令)は判決確定まで時間がかかるので、緊急性が高い場合は仮処分を申し立てる方法もあります。慰謝料の金額はケースによりますが、過去の例では数十万円程度が認められたものがあります。裁判費用や期間を考えると、まずは調停で解決を図り、それでも無理なら裁判に踏み切るのが現実的なステップと言えます。 - Q: 防音工事に補助金や助成はありますか?

A: 一般的な近隣トラブル対策としての防音リフォームに補助金が出る例は稀ですが、特定の公害対策としての制度はいくつか存在します。有名なのは防衛省所管の住宅防音工事助成制度で、航空機騒音など指定区域内の住宅は、防音サッシ設置や壁工事に対し原則全額公的負担で工事を受けられます。また自治体によっては、子育て支援や環境対策の一環でピアノ室防音や二重窓設置に補助を出すこともあります。お住まいの自治体の補助金情報を確認してみましょう。 - Q: スマホの騒音計アプリはどの程度信用できますか?

A: スマホアプリでも簡易的にデシベル値を測れますが、正確性は専用機器に劣ります。スマホのマイク性能や周波数特性に限界があるため、目安として捉えてください。日常的な騒音レベル(40~70dB程度)であれば概ね参考になりますが、法的証拠とするには不十分です。自治体の無料貸出騒音計や校正済みの騒音計を使用するほうが確実でしょう。もしアプリを使う場合、複数のアプリで測って平均を取るなど工夫すると信頼度が高まります。 - Q: 子どもの足音問題は防ぎようがないのでは?

A: 小さなお子さんの足音・走り回りは確かに完全には防げませんが、対策次第でかなり緩和できます。まず、床一面に厚手のカーペットやジョイントマットを敷くことで衝撃を吸収できます。加えて、ジャンプや全力疾走は室内でさせないようしつける、遊びは昼間にマンションの外で発散させるなど生活習慣の工夫も有効です。マンションによってはキッズルーム等の共用施設を備えている所もありますので活用しましょう。それでも苦情を受けた場合には真摯に謝り、できる限り対応策を講じる姿勢を示すことが大事です。上階の子どもの足音が受忍限度を超えると判断された裁判例もありますので、「子どもだからしょうがない」と開き直らず、できる範囲で改善する努力をしてください。

10. まとめ:明日からできる3つの行動

長文のガイドをお読みいただきありがとうございました。それでは最後に、騒音問題に悩む方が明日から実践できる3つの行動をまとめます。今日から早速取り組んで、静かな環境を取り戻す第一歩を踏み出しましょう。

- 現状を見える化する – まずは手持ちのスマホアプリや自治体の騒音計貸出制度を利用して、騒音レベルを計測してみましょう。時間帯ごとの音の大きさをメモして「騒音日誌」を付けるだけでも、自分の状況が客観視できますし、後々の交渉材料にもなります。問題を可視化することが解決への第一歩です。

- 手軽にできる防音対策を始める – 完璧な工事をしなくても、小さな工夫で騒音は軽減できます。例えば、今晩からカーテンを閉めて寝る(窓経由の騒音遮断)、100円ショップのすき間テープをドアに貼る(気密性向上)、耳栓を試してみる、テレビの位置を隣室から遠ざける、といったすぐできる防音対策を実践しましょう。多少なりとも効果が出れば精神的な負担も和らぎます。

- 冷静なコミュニケーションを心掛ける – 明日挨拶する時から、隣人とのコミュニケーションを意識してみましょう。普段から笑顔で挨拶し、関係を良好に保つことがいざという時の協力に繋がります。また、もし騒音について伝える必要があるなら、感情的にならず礼儀正しいお願いとして伝えてみてください。相手が話の通じる方なら、きっと分かってくれるはずです。

以上の3つはどれも大きな負担なく始められる行動です。騒音問題はストレスが溜まりがちですが、できることから一つずつ実践していけば必ず改善に近づきます。あなたの明日が、少しでも静かで快適な日常となりますよう願っています。