スパイ防止法の概要と注目される理由

スパイ防止法とは何か

「スパイ防止法」とは、国家機密(国家の安全保障に関わる重要情報)の漏洩や諜報活動(スパイ行為)を防止し、これに関与した者を処罰するための法律です。外国の工作員(諜報員)が防衛・外交・経済などの機密情報を不正に収集して自国へ持ち帰ったり、内部の協力者がそれらを漏洩したりする行為に対して、未然に防いだり厳しい罰則で臨んだりすることを目的とします。

しかし現在、日本にはこのスパイ行為自体を直接取り締まる包括的な法律が存在しません。戦前には後述する「軍機保護法」などの防諜法規がありましたが、戦後の日本では「スパイ罪」そのものが法定されておらず、スパイ防止法に相当する法律は未整備のままです。その結果、外国による諜報活動が摘発されても、現行法では出入国管理法違反や窃盗罪など周辺の罪で立件するしかない実情があります。この状況から、日本はしばしば「スパイ天国」と揶揄されてきました(実際、1980年代に中曽根首相も国会で「スパイ天国を放置してよいのか」と発言しています)。

日本にスパイ防止法が存在しない理由

なぜ日本にはスパイ防止法が存在しないのでしょうか。大きな背景として、戦前の弾圧法規への反省と、戦後憲法下での人権重視の姿勢が挙げられます。戦前の日本では「治安維持法」により思想・言論の自由が厳しく制限され、多くの一般市民まで逮捕・処罰される事態を招きました。この歴史的トラウマから、1947年制定の日本国憲法では第21条で表現の自由が強く保障され、国家による情報統制への警戒感が国民に根付いたのです。実際、1985年に政府・与党が提出したスパイ防止法案(後述)に対しても、「再び国家が国民の監視や報道弾圧を行うのではないか」との強い反発が起こり、法案は廃案に追い込まれました。

さらに、戦後日本の政治や機関の事情も影響しています。日本にはCIAやMI6のような強力な対外諜報機関がなく(内閣情報調査室や公安調査庁などはあるものの権限が限定的です)、政治家も諜報分野に消極的でした。スパイ防止法制定を進めれば「軍国主義の復活」との批判を受けるリスクもあり、長年にわたり問題の本質へ踏み込む動きが鈍かったと指摘されています。こうした経緯から、日本では基本的人権への配慮を最優先し、スパイ防止法のような立法は避けられてきたのです。

再び必要性が議論される背景

近年、国際情勢の変化に伴い「日本にもスパイ防止法が必要ではないか」という声が再び高まっています。その背景には以下のような要因があります:

- 周辺国の諜報活動の活発化:とりわけ中国やロシアなどによるスパイ行為や情報戦の脅威が増大し、日本の防諜体制の弱さが懸念されています。実際、中国では2014年に「反スパイ法」が制定され、2023年にはその適用範囲を「国家安全に関わるあらゆる情報」に拡大する改正が行われました。ロシアや北朝鮮による対日工作も依然続いており、日本が諜報活動の標的になるリスクが高まっています。

- 同盟国との情報共有への支障:アメリカやイギリスなどは高度な機密情報を共有する枠組み(例:ファイブアイズ)を持っていますが、日本には機密保護の法制度が不十分なため「信頼に足るパートナーではない」と見なされかねません。2013年に特定秘密保護法が成立して以降、防衛・外交情報の取扱いは改善しましたが、それでも「日本はまだ情報保全が甘い」という認識が根強く、経済・技術分野での国際協力に支障を来す例も指摘されています。

- 日本人拘束事件の増加:近年、複数の日本人が海外で「スパイ容疑」により拘束される事件が相次いでいます。例えば2023年には日本の大手企業社員が中国で拘束され大きなニュースとなりました。この際、日本側には「スパイ容疑で拘束された自国民を解放交渉するカード(=相手国のスパイを逮捕・起訴して交換する等)がない」ことが課題として浮上しました。日本国内にスパイ防止法がなく、外国人エージェントをスパイ罪で逮捕できないため、対抗措置が限定されてしまうのです。

以上のように、安全保障環境の変化や国際社会での立ち位置に鑑み、「日本もスパイ防止法を整備すべきだ」という主張が高まりつつあります。与党内でも後述するように法整備の検討が始まっており、戦後長らくタブー視されてきたテーマが再び政治日程に上り始めています。

✔️要点まとめ:日本には現在「スパイ防止法」が存在せず、スパイ行為そのものを直接取り締まれない(「スパイ天国」と呼ばれる)。これは戦前の反省から人権重視を優先した結果だが、近年の中国・ロシアの諜報脅威、同盟国との情報共有の必要性、日本人拘束事件などを受け、法整備を求める声が強まっている。

日本の防諜法制の歴史

戦前の防諜法規(明治期~太平洋戦争)

日本におけるスパイ取締法規の歴史は古く、1899年(明治32年)制定の「軍機保護法」にまで遡ります。日清戦争後に外国の対日諜報活動が活発化したことを受け、平時から軍事上の機密漏洩を罰するために制定された法律で、軍事機密の探知や漏洩行為を処罰する内容でした。また同年には要塞地帯法も公布され、港湾や要塞周辺での撮影や建築を制限するなど、防諜のための法整備が進められました。

その後、日中戦争開戦直前の1937年(昭和12年)に軍機保護法が全面改正され、さらに1941年には国防保安法が施行されるなど、戦時体制下で機密保護の範囲と罰則が一段と強化されました。これにより秘匿すべき対象が大幅に拡大し、国民同士が互いに監視し合う「防諜体制」が社会全体に敷かれるようになります。例えば、軍事機密保持の名の下に市民の言動まで厳しく取り締まられ、軍機保護法違反で逮捕・処罰された人々の多くは「ごく普通の人」だったと戦後の調査で指摘されています。戦況に関する噂話をしただけの市民や、何気なく写真撮影をしようとした人までが「スパイ容疑」で通報され、憲兵によって検挙される事例も生じました。このように、戦前・戦中の日本は徹底した秘密主義の下、「一億防諜」を掲げて国民生活が統制された過去があります。

戦後~冷戦期の防諜体制と法制度

1945年の敗戦後、連合国軍占領下で治安維持法や軍機保護法など戦時中の治安法規は全て廃止され、日本は一転して情報の自由と民主主義を重視する社会へと移行しました。冷戦が始まると、米ソ両陣営のスパイ活動が活発化しますが、日本国内では占領期から続く「非軍事化・言論の自由」の流れの中で、スパイ取締りの包括法は制定されないまま時が経過します。

もっとも、冷戦期にも外国の対日諜報事件はいくつか発生しています。有名なものに、レフチェンコ事件(1979年)があります。旧ソ連のKGB少佐スタニスラフ・レフチェンコがアメリカへ亡命する際、日本におけるソ連の大規模な諜報活動(政財界やマスコミへの工作)の実態を暴露しました。これにより日本国内にも衝撃が走りましたが、当時もなおスパイ行為そのものを直接裁く法律が無かったため、関与が疑われる人物への対処は困難でした。

冷戦下では他にも、宮永スパイ事件(1980年)などいくつかのスパイ事件が発覚しています。この事件では防衛庁(当時)の元技官が在日ソ連大使館武官に防衛機密を漏らした疑いで逮捕されました。しかし宮永被告に適用されたのは、自衛隊法違反(防衛秘密漏洩)と国家公務員法違反(守秘義務違反)などで、スパイ罪そのものではありませんでした。当時の法体系では、公務員による機密漏洩は処罰できても、「外国のエージェントとして情報収集した者」を処罰する一般法規は存在しなかったのです。

こうした状況に対し、一部では「日本も早急にスパイ防止法を整備すべきだ」との声が上がっていました。実は戦後間もない1950年代から、アメリカ政府は日本に秘密保護法の立法を度々要請しており、また冷戦下で国内の保守団体(旧統一教会系の国際勝共連合など)も反共の観点から法制定運動を展開していました。しかし政治的には野党や世論の抵抗も根強く、本格的な立法には至っていませんでした。

1985年のスパイ防止法案と廃案

戦後初めてスパイ防止法が国会に提出されたのは、1985年(昭和60年)のことです。与党・自由民主党の有志議員が議員立法として「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」(略称:スパイ防止法案)を衆議院に提出しました。この法案は全14条から成り、防衛・外交上の国家機密を取り扱う公務員に対し厳格な守秘義務を課すとともに、それら国家機密を第三者に漏洩した行為を処罰する内容でした。特徴的なのは、未遂や機密情報の探知・収集、さらには過失による漏洩(書類の紛失等)まで処罰対象に含めていた点です。そして極めて重い罰則を定めており、最高刑は死刑または無期懲役とされていました。

しかしこの1985年法案は、第103回臨時国会で審議未了のまま廃案となりました。廃案の背景には、国民的な反対世論の高まりがありました。当時、多くのマスメディアや法律家団体が「この法律は一般国民の知る権利や報道の自由を侵害し、政府による恣意的な情報統制につながる恐れがある」と批判したのです。日本弁護士連合会(日弁連)は1985年10月に「本法案は行政当局の恣意的専断を許すことになる」との反対決議を採択し、社会党など野党も強硬に審議拒否して廃案へ追い込みました。

特に問題視されたのは次の点です。

- 国家機密の定義が曖昧:防衛・外交等の「国家秘密」の範囲が広範かつ無限定で、何を秘密とするかを行政側が恣意的に決められる余地がありました。これでは政府が不都合な情報を何でも秘密指定し、隠蔽する恐れがあると批判されました。

- 言論・取材活動への萎縮効果:機密の「探知」「収集」「他人に漏らす」といった行為が広く処罰対象とされたため、ジャーナリストの調査報道や市民による情報収集ですら「スパイ行為」と見なされかねないと懸念されました。実際、東京弁護士会は「あなたもスパイ防止法に狙われる」というパンフレットを発行し、内部告発や取材が違法化されるシナリオを警告しました。

- 死刑を含む重罰規定:最高刑に死刑を含むなど、民主国家では例を見ない過酷な罰則であることも批判されました。人権侵害の度合いが大きく、「時代錯誤」との指摘も強まりました。日弁連は「民主主義社会において国民が情報に接近すること自体を犯罪視するのは許されない」として法案に強く反対しました。

これらの批判の結果、1985年法案は廃案となり、日本で包括的なスパイ防止法が成立することはありませんでした。その後も保守派の一部には法制定を求める動きが残りましたが、国民の間には「スパイ防止法がなくても日本は民主国家であり続けられた」という認識が広がり、しばらくこの問題は棚上げとなります。

部分的な機密保護法制の整備

スパイ防止法が制定されない一方で、特定分野ごとの秘密保護や罰則強化は段階的に進められてきました。例えば、2001年(平成13年)の自衛隊法改正で防衛秘密制度(96条の2)が新設されて防衛秘密の指定制度と漏洩罪が盛り込まれました(自衛隊法第96条の2および第122条)。これにより、防衛庁長官(現・防衛大臣)が「防衛秘密」を指定し、それを扱う者が漏らした場合は最高5年以下の懲役に処せられる規定が設けられています。

また、日米同盟関係では、「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」(1954年)や「在日米軍に関する刑事特別法」(1952年)などがあり、在日米軍の軍事情報を不当な目的で収集した場合に処罰する条項も存在します。ただし、これらはいずれも特定の協定や公務員を対象としたものに過ぎません。

さらに、2001年には不正競争防止法が改正され、民間分野の産業スパイ対策として営業秘密の漏洩に刑事罰が科されるようになりました。2009年には外為法(外国為替及び外国貿易法)改正で、軍事転用可能な技術の無許可海外流出や産業スパイ行為への罰則も強化されています。

決定的だったのは、2013年に成立した「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)です。これは防衛・外交・防諜・テロ対策の4分野で特に重要な情報を「特定秘密」に指定し、それを漏洩した公務員等に最長10年の懲役を科すものです。特定秘密保護法によって日本も機密保全の法制度をようやく整備しましたが、スパイ防止法と比べると適用範囲が限定的であることは否めません。例えば、「漏洩される前に特定秘密指定されていなかった情報」には適用できず、また他国では死刑や終身刑となり得るスパイ行為も日本では10年以下の懲役に留まるなど、量刑も軽いと指摘されています。

このように、日本では包括的なスパイ防止法がない代わりに、複数の法律によって断片的にスパイ行為への対処が図られてきました。しかしそれらはいずれも「公務員が関与しないスパイ活動」や「行為自体の予防的取締り」には不十分であるとされています。例えば、外国人留学生が先端研究データを無断で持ち出していたとしても、それをスパイ行為として事前に捜査・摘発する法的根拠は乏しいのが現状です。

✔️要点まとめ:戦前の日本には軍機保護法など厳しい防諜法規があったが、戦後は一転してスパイ取締法は存在せず、公務員の守秘義務規定や特定秘密保護法など断片的な制度で対応してきた。1985年に包括的なスパイ防止法案が提出されたものの、秘密の定義の曖昧さや報道の自由侵害、死刑を含む重罰への批判から廃案になっている。その後は自衛隊法や不正競争防止法、2013年の特定秘密保護法などで部分的に対処しているが、依然として一般的なスパイ行為を直接取り締まる法律はない。

諸外国の防諜法制(国際比較)

アメリカ合衆国:エスピオナージ法による厳罰

米国では1917年制定の「エスピオナージ法(Espionage Act)」によってスパイ行為や軍事機密の漏洩が厳しく禁じられています。同法および関連法(1918年の治安妨害法など)は第一次世界大戦期に成立し、以降100年以上にわたり改正を重ねながら運用されています。外国に国防に関する機密を通報した場合、最高刑は死刑にもなり得る重大犯罪と位置付けられており、実際に第二次大戦中のスパイには死刑判決が下った例もあります。またこの法律は単にいわゆる「スパイ」だけでなく、公務上知り得た機密を無断で提供・公開する行為(いわゆる内部告発や情報漏洩)にも適用される広範な規定を含んでいます。

現代でも、エスピオナージ法は米国内での機密漏洩事件などに適用されています。有名な例として、元NSA職員のエドワード・スノーデン氏は機密情報を報道機関に提供したとして本法違反で起訴されました。また近年では前大統領が機密文書を不適切に扱った疑いにもこの法律が関係しています。米国ではスパイ行為や機密漏洩は「国家への反逆」に等しい重罪とされ、公正な裁判を経て厳罰に処される仕組みが整っています。このような強力な法制度があることで、抑止力も高く維持されています。

イギリス:オフィシャル・シークレッツ法による国家機密保護

量刑の現行枠組み

英国では Official Secrets Act 1911 で「スパイ行為(Section 1)」を最高 14 年の拘禁刑 と定めています。さらに 2023 年制定の National Security Act 2023 が同区分を改め、外国勢力の干渉や諜報活動に関しては 無期懲役(life imprisonment)まで 科し得るよう量刑を大幅に引き上げました。実際、2024 年以降は同法による起訴例(対ロシア・香港工作事件など)が報じられています。この条項では、防諜対象となる国防や外交関連の情報を不正に取得・漏洩する行為が処罰対象です。

また、イギリスでは1989年に国家機密法の改正により、公務員などによる無許可の情報漏洩にも刑罰が科されるようになりました(これ以前の旧法では「公益目的による漏洩」に一定の余地がありましたが、それが狭められました)。さらに2023年には、新たな「国家安全保障法(National Security Act)」が制定され、冷戦後に不足していたスパイ行為の処罰や外国勢力の干渉対策を強化しています。例えば、外国代理人による有害な活動への刑罰や、機密の経済情報を盗む行為の処罰が拡充されました。

総じてイギリスは、長年の諜報戦の歴史から防諜法制を整備しており、スパイ行為には重い禁錮刑など厳罰で臨んでいると言えます。同時に、秘密指定や捜査に関して司法のチェックや報道保護の議論もあり、近年は安全保障と報道の自由のバランスを模索しています。

ドイツ:刑法典による反逆罪・諜報罪の規定

ドイツにはイギリスのような単独の「スパイ防止法」はありませんが、刑法典(Strafgesetzbuch)に国家に対する反逆・背信行為を罰する条項が設けられており、実質的にスパイ行為を取り締まる法体系となっています。具体的には、刑法第94条~第100条にかけて「国家秘密に関する背信(いわゆる Landesverrat)」や「諜報活動(Geheimdienstliche Agententätigkeit)」の罪が定められており、外国に国防上の秘密を漏らした者やスパイ行為に従事した者は最高で終身刑(終身懲役)に処され得ます。

ドイツでは1970年代に東西冷戦下でスパイ事件(ギョーム事件など)が起きたことから、防諜対策が重視されました。一方で、2015年には国内の報道サイトが政府の秘密文書を掲載した際に検察が Landesverrat 容疑で捜査を開始し、表現の自由との兼ね合いが社会問題化する事件(ネットツ政治事件)も起きています。この件では最終的に捜査は中止されましたが、重い反逆罪規定の運用には慎重さも求められることが示されました。

それでもドイツ政府は、ロシアや中国の諜報活動への対抗策として法執行を強化しています。外国情報機関のエージェントが摘発された場合には、出入国管理法違反や不法な諜報活動罪で立件し、実刑判決を下す例も出ています。全体として、ドイツは刑法の中でスパイ行為を「国家に対する犯罪」として厳しく位置付け、抑止と処罰を図っています。

韓国:国家保安法によるスパイ取締り

韓国では、1948年制定の「国家保安法」がスパイ摘発の根拠法令となっています。国家保安法は反共・反北朝鮮を目的とした治安立法で、敵対勢力(主に北朝鮮)のために行われる諜報や国家機密漏洩行為を幅広く処罰対象としています。例えば、北朝鮮やその他の「反国家団体」を利する目的で国家機密を渡した者は重罪に問われ、最高で無期懲役や死刑も規定されています(北朝鮮に軍事機密を通報した場合など)。また、単にスパイ行為を行った者だけでなく、それらを称賛・扇動する行為や、スパイ容疑者を告発しなかった行為まで処罰する規定があり、非常に広範な取り締まりが可能です。

韓国の国家保安法は冷戦期から現在まで何度も適用され、多数の北朝鮮工作員や協力者が検挙・処罰されてきました。一方で、同法は表現の自由を侵す恐れがあるとして国内外で批判も受けています。例えば、軍事政権時代には民主化運動勢力を弾圧する道具としても使われ、冤罪事件も発生しました。現在でも国家保安法は存続していますが、韓国社会では「冷戦の遺物」として見直しや廃止を求める意見も根強いです。

それでも地政学的に北朝鮮と対峙する韓国において、国家保安法がスパイ摘発の強力な法的武器となっているのは事実です。近年では北朝鮮だけでなく、中国による経済スパイにも直面しており、産業技術保護法制の強化とあわせて防諜体制を維持しています。

✔️要点まとめ:主要国ではいずれもスパイ行為を処罰する法制度が整備されている。米国はエスピオナージ法でスパイや機密漏洩に死刑も含む厳罰を科し、英国も国家機密法で長期の拘禁刑を規定する。ドイツは刑法で反逆罪・諜報罪として終身刑もあり得る厳しさ。韓国は国家保安法で北朝鮮スパイを厳しく取り締まり、場合によっては死刑もあり得る。このように国際的に見ると、日本に包括的なスパイ防止法がないのは異例であり、各国と比べ処罰の軽さ・法制度の弱さが指摘されている。

浮上する論点:スパイ防止法の問題点

表現の自由・取材の自由との衝突

スパイ防止法を巡る最大の論点は、憲法で保障された「表現の自由」「報道・取材の自由」との衝突です。新たな防諜法制が導入されれば、本来は国民やメディアが知るべき政府の情報にも網がかかり、監視社会につながるのではないかという懸念があります。

たとえば、ジャーナリストが防衛や外交の疑惑を追及して取材していた場合、政府が「それは国家秘密だ」と指定すれば、記者や情報提供者が処罰される可能性が生じます。そうなるとメディアの「政府監視の役割」が果たせなくなり、市民の知る権利が損なわれる恐れがあります。1985年の法案審議時も、「内部告発や取材活動がスパイ行為として罰せられかねない」と猛反発が起きました。東京弁護士会は当時「あなたの目、耳、口がねらわれている」と警鐘を鳴らし、市民が政府の不正を暴こうとする行為まで違法となり得る問題点を訴えています。

さらに、仮に法律上は報道の自由に配慮した条項があっても、メディアや公務員が萎縮する「萎縮効果」は避けられないとも言われます。刑罰が定められれば実際に処罰されなくとも「処罰されるかも」という恐れから、自発的に報道や告発を控える心理が働くためです。これらの点から、日弁連や日本新聞協会などは一貫して「防諜法制は知る権利を不当に制限する」との立場を取ってきました。

恣意的運用の危険と秘密指定の不透明性

次に指摘されるのが、法律の恣意的な運用による権力濫用の危険性です。スパイ防止法のような立法では、どの情報を「国家秘密」に指定するかについて政府に大きな裁量が与えられます。1985年法案でも「防衛・外交に関する事項」が国家秘密とされましたが、その範囲は実質的に無限定に近く、行政当局がいくらでも秘密を拡大解釈できる余地がありました。

このような秘密指定の不透明さは、政府にとって不都合な情報隠しにつながりかねません。たとえば汚職事件や政策失敗に関する文書でも、「安全保障に関連する」と理由付けして秘密にしてしまえば、国民への説明責任を免れることも理論上は可能になります。実際、特定秘密保護法の制定時にも「行政が独断でいくらでも秘密指定できるのではないか」「第三者的なチェック機関が必要だ」という議論が起きました。2013年の同法では情報保全監察室や有識者会議による点検が盛り込まれましたが、それでも秘密指定数や解除状況の詳細は公開されておらず、「ブラックボックス化」への批判が残っています。

さらに、治安当局による捜査手法の拡大にも懸念があります。スパイ行為を摘発するには高度な情報収集が必要ですが、日本では盗聴やおとり捜査の権限が限定されています。防諜法制が強化されれば、捜査当局に対して通信傍受の拡大や秘密裏の潜入捜査権限を与える議論も出てくるでしょう。しかしこれらは一歩間違えば市民のプライバシーや人権を侵害するため、歯止め策(盗聴の厳格な司法審査や取り調べへの弁護人立ち会いなど)が不可欠との指摘があります。権限拡大と統制のバランスをどう取るかも大きな論点です。

重罰規定による萎縮効果の懸念

スパイ防止法推進派は「厳しい罰則があってこそ抑止力が生まれる」と主張しますが、過度な重罰規定は副作用としての萎縮効果を生むことが懸念されます。特に死刑や無期懲役といった極刑が規定されれば、「疑わしきは罰する」風潮が強まり、市民や公務員が委縮してしまうという指摘です。

1985年法案が批判を浴びた理由の一つも、死刑を含む想定外の重罰が盛り込まれていたことでした。これは先進民主国では異例であり、「ここまでの重罰は不要ではないか」という世論が大勢を占めました。現代の日本社会においても、仮に死刑や極端に長い懲役刑を科すスパイ防止法が提案されれば、人権団体や国際社会から強い反発が予想されます。重罰そのものが目的化すれば、冤罪や権力の乱用を招くリスクも高まります。

また、処罰範囲が広すぎることによる萎縮も問題です。先述のように、「スパイ行為」の定義次第では内部告発者や調査報道記者まで射程に入ってしまう恐れがあります。そうなれば公益通報をためらう公務員が増え、不正が隠蔽されやすくなるでしょう。メディアも自己検閲し、政府批判を避ける傾向が強まれば、民主主義社会の健全性が損なわれかねません。

これに対し、欧米諸国では防諜法制と並行して報道の自由への一定の配慮策が取られています。例えば英国の国家機密法では報道関係者に適用する際の手続に関する議論があり、米国でも内部告発者保護や情報公開制度との兼ね合いが議題になります。日本でも、もし新たな防諜法を導入するなら、同時に報道・表現の自由を守るセーフガードを設けることが不可欠だと専門家は指摘しています。

✔️要点まとめ:スパイ防止法への主な懸念は、国民の「知る権利」や報道の自由を侵しかねない点にある。秘密指定が恣意的になれば政府の情報隠しを許し、内部告発や調査報道が萎縮する恐れが強い。また死刑・無期懲役など過度な重罰規定は民主社会にそぐわず、人権侵害や冤罪のリスクを高めると批判されている。これらの問題をどう解決するかが大きな論点となっている。

スパイ防止法のメリットとデメリット

法整備によるメリット(必要とされる理由)

スパイ防止法を制定することには、国家安全保障上次のようなメリットがあると主張されています。

- 外国スパイの抑止と摘発強化:現在はスパイ行為そのものを処罰できないため、外国工作員にとって日本は活動しやすい「天国」状態です。法整備によって直接取り締まれるようになれば、敵対勢力の諜報活動を抑止し、国家機密漏洩のリスクを減らせます。実際、北朝鮮の元工作員は「日本ではスパイ活動が容易だった」と証言しており、防諜法が無いことが弱点となっています。厳しい罰則は抑止力として効果があるとの指摘もあります。

- 包括的な法的枠組みの整備:現行では公務員の守秘義務違反や窃盗罪など断片的な適用しかできず、スパイ事件が起きても周辺犯罪でしか対処できません。スパイ防止法があれば、機密収集の予備行為段階から捜査を開始でき、未然防止もしやすくなります。例えば外国人留学生が軍事転用技術を盗もうとした場合にもスパイ容疑で捜査・逮捕が可能となり、現行法の穴を埋められます。

- 同盟国の信頼確保と情報共有促進:日本が独自の防諜法を持てば、米国や英国など同盟・友好国との機密情報共有がより円滑になります。これまで日本は「スパイ罪がないので情報漏洩対策が不十分」と見なされ、NATOの機密共有枠組みに加われない面もありました。法整備によって「日本も機密を守る意思と体制がある」と示せれば、安全保障分野での国際協力が強化されます。実際、2014年に特定秘密保護法が成立した後、日本はアメリカ等との情報共有がスムーズになったとの評価があります。

- 邦人保護・外交交渉カードの獲得:前述したように、海外で邦人がスパイ容疑に問われた際、日本側にも対等の交渉カードがあることが望まれます。自国にスパイ防止法があれば、他国のスパイを逮捕・起訴して「捕まった邦人と交換」など外交的な駆け引きが可能になります(実際、米露間では定期的にスパイ交換が行われています)。現状ではそれができず、一方的に邦人拘束に対応するしかないため、防諜法の整備は邦人救出策の観点からもメリットがあります。

- 経済安全保障の強化:軍事だけでなく、先端技術や経済情報の漏洩防止もメリットです。産業スパイによる技術流出は日本企業に甚大な損害を与えかねません。経済安全保障推進法や不正競争防止法で対応しているものの、包括的なスパイ取締法があればより強力に産業機密を守れます。欧米では経済分野の機密も安全保障として保護する流れがあり、日本も遅れを取り戻せます。

以上のように、防諜法制の整備は「国家と国民を守る自衛権の行使として当然」との声もあります。安全保障専門家や一部政治家は「今こそ必要な法整備」としてメリットを強調しています。

懸念されるデメリット(指摘される問題)

一方、スパイ防止法には前章で述べたようなデメリットやリスクも多分に指摘されています。その主なものを改めて整理します。

- 国民の基本的人権への侵害:言論・表現の自由、報道・取材の自由、さらにはプライバシー権など、憲法の基本的人権が侵される恐れがあります。政府批判や内部告発が「スパイ容疑」で封じられれば民主主義が形骸化しかねません。日弁連は「国政情報は公開が原則であり、国民がそれに接近することを犯罪視すべきでない」と反対しています。

- 恣意的運用の可能性:秘密指定や適用範囲が行政任せだと、権力者の都合で法律が利用される危険があります。戦前の例を引けば、実際に防諜目的の法律が思想弾圧に転化した歴史があります。現代でも、政権が自らの不祥事を隠すためにスパイ防止法を盾に情報公開を拒むといった事態も懸念されます。

- 萎縮効果による負の影響:法律ができるだけで、公務員は内部告発を、記者は調査報道を、それぞれ思いとどまるようになるでしょう。「処罰されるリスクがあるなら控えよう」という心理が働き、結果的に不正追及がなされず、国民の知る権利が損なわれます。また大学や研究機関が軍事・安全保障研究を避ける「萎縮」も強まる可能性があります。

- 国際的評価への影響:報道の自由度ランキングなどで日本は近年低下傾向にありますが、スパイ防止法ができれば更なる低下も予想されます。特に死刑などを含む内容であれば、国際人権団体や他の民主主義国から批判を受けるでしょう。日本のソフトパワーや民主国家としての評価にマイナスとなりかねません。

- 既存制度で十分との意見も:慎重派は「公務員の守秘義務や特定秘密保護法、不正競争防止法で大半のケースに対処可能であり、新法は不要」と主張します。むしろ必要なのは諜報機関の強化や運用改善で、法律を増やすことではないという意見です。「法がないからスパイ天国というのは焦点がズレている」とする指摘もあり、立法より先に捜査・起訴能力の向上を図るべきとの議論があります。

以上のデメリットから、多くのメディアや法律家、野党関係者はスパイ防止法に慎重または反対の立場を取ってきました。彼らは「法がないことより乱用されることの方が民主主義にとって危険だ」と見ています。

安全保障と人権を両立させるための方策

では、安全保障上の必要性と人権上の懸念を両立させる道はあるのでしょうか。専門家の間では、以下のような方策を組み合わせることでバランスを取ることが可能だと指摘されています。

- 第三者機関による秘密指定のチェック:行政が独断で「これは秘密」と決められないよう、独立した審査機関を設けるべきです。情報公開・個人情報保護審査会のように、弁護士・学者・ジャーナリストらで構成される委員会が秘密指定の適否を監視する仕組みが考えられます。秘密指定に不服がある市民や報道機関はこの機関に申し立てでき、機関が公開すべきと判断した情報は開示される、といった制度設計です。これにより行政の恣意的運用を抑止できます。

- 報道・表現活動への明確な適用除外:法律の条文上、「公益目的の報道」や「公益通報(内部告発)」については処罰対象から除外する明文規定を設けるべきです。例えば「正当な報道行為により取得した秘密の公表は本法の罰則を適用しない」といった条項です。その上で、当該行為が本当に公益目的だったかを判断する手続も用意します(公開の法廷や第三者委員会による審査等)。これにより、ジャーナリズムや市民活動を保護しつつ、悪質なスパイ行為との線引きを図ります。

- 罰則の適正化と冤罪防止策:処罰範囲や刑罰についても過度に重くならないよう見直します。例えば死刑は除外し、最高刑は他国並みの長期懲役程度に抑える、意図的で悪質なスパイのみを対象にする、といったことです。加えて、捜査段階では司法による令状主義の徹底や、被疑者の防御権確保(弁護人立ち会い制度の導入など)も検討されます。これら冤罪防止策を講じることで、人権への配慮を担保します。

- 既存制度との整合性確保:特定秘密保護法や内部通報制度との関係を整理し、重複や矛盾を避けます。例えば特定秘密保護法でカバーされる分野は同法を優先し、スパイ防止法はそれ以外(外国エージェントや民間人によるスパイ)に限定する、といったすみ分けも考えられます。また内部通報者保護制度を強化し、違法・不当な国家秘密指定を告発した人は守られるようにします。

これらの方策を組み合わせれば、「安全保障の確保」と「基本的人権の尊重」の両立も不可能ではないとされています。実際、欧米諸国でも防諜の必要性と自由の保障を両天秤にかけ、様々な制度設計で折り合いをつけています。重要なのは、「法そのものを否定するのではなく、濫用を防ぐ仕組みを整えること」であり、その条件下であれば日本にも現代に即したスパイ防止法を持つ意義はあるという意見が増えてきています。

✔️要点まとめ:スパイ防止法のメリットとしては、外国スパイ活動の抑止・摘発が強化され機密漏洩を防げること、同盟国との情報共有が円滑になること、邦人拘束時の交渉カードを得られることなどがある。一方、デメリットとして表現の自由の侵害や恣意的運用、萎縮効果、国際的批判などが懸念される。これらを両立させるには、秘密指定の第三者チェックや報道除外規定、罰則の適正化などの仕組みが必要と指摘されている。

最新動向:経済安保法制と再浮上する議論

経済安保法制とセキュリティクリアランスの整備

近年、日本では経済分野を含めた包括的な安全保障体制の強化が進んでおり、その中で防諜対策も一部盛り込まれ始めています。象徴的なのが、2022年に成立した「経済安全保障推進法」です。同法には重要物資の安定供給や基幹インフラ防護などの枠組みが含まれますが、その一環として「セキュリティクリアランス制度」の導入が検討されました。

セキュリティクリアランスとは、国家機密にアクセスできる人物を事前審査・認定する制度で、米英では民間を含め広く実施されています。日本でも2014年の特定秘密保護法で限定的に導入され、公務員等2023年末時点で約13万5,000人がクリアランス(適格性評価)を受けています。経済安全保障推進法では、この制度を防衛・外交以外の経済・技術分野にも拡大し、先端技術や重要情報を扱う民間企業人にも適用する仕組みを整備しようとしています。2023年には具体的な制度設計が議論され、2024年5月には「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(経済版秘密保護法とも)も成立しました。

これら経済安保関連法制は、事前審査や限定公開によって機密を守る「予防的アプローチ」と言えます。一方で、実際にスパイ行為が起きた際に処罰する仕組みは依然不足しています。セキュリティクリアランスに違反(虚偽申告や背信)した場合の罰則も今後検討課題です。いずれにせよ、日本も経済分野の機密保護に本腰を入れ始めたことは、防諜体制全体の前進と評価できます。これと並行してスパイ防止法の議論が再燃しているのは、経済・軍事を問わず国家の重要情報を守る法体系を完成させようという流れの一環と言えるでしょう。

近年のスパイ事案と世論の変化

防諜法制の必要性が再認識される一因として、近年日本で相次いだ具体的な「スパイ事案」も挙げられます。いくつかトピックとなったケースを振り返ります。

- 産業技術の海外流出事件:2023年6月、国立研究開発法人・産業技術総合研究所の主任研究員が、自身の研究するフッ素化合物製造技術に関する情報を中国企業に漏洩した疑いで逮捕されました。このケースでは、不正競争防止法違反(営業秘密漏洩)などで対応しましたが、仮に背後に外国政府の働きかけがあったとしても「スパイ行為」としては立件できませんでした。先端技術の流出を巡る事件が増える中、産業スパイも含めて対処できる包括法の必要性が露わになったと言えます。

- 中国当局による邦人拘束:2015年以降、中国で日本人ビジネスマンや駐在員が「スパイ容疑」で相次ぎ拘束されています。2023年には大手製薬企業の日本人社員が拘束され、日本政府が抗議する事態となりました。このように他国が自国の法律で邦人を処罰する動きに対し、日本国内でも「相互主義的な対応が必要では」との議論が出ています。世論にも「なぜ日本にはスパイ罪がないのか」「日本人ばかり逮捕され一方的ではないか」という疑問が広まりました。

- ロシアによる情報収集事件:冷戦後もロシアの対日諜報は続いており、2020年には駐日ロシア通商代表部の職員が日本人元大学教授に金銭を渡し機密情報を不正に入手したとして、出入国管理法違反で退去処分となる事件がありました。これも本来なら諜報活動そのものを裁きたいところですが、日本には適用法がなく間接的措置に留まっています。安全保障環境が厳しさを増す中、一般国民も「日本のスパイ摘発は十分か?」と関心を寄せ始めている状況です。

こうした具体的な出来事を受け、国内世論にも変化が見られます。かつては「スパイ防止法=治安維持法の再来」と忌避する声が主流でしたが、近年は「適切な歯止めを設けるなら検討しても良いのでは」という現実的な意見も増えてきました。特にビジネス関係者や研究者の間では、自分たちの技術や人材が狙われるリスクへの危機感から、防諜法制を支持する声も出始めています。世論調査でも、「条件付きでスパイ防止法制定に賛成」が一定数を占める結果が報じられています(2022年のメディア調査で賛成約40%、反対約20%、どちらとも言えない約40%という例など)。

自民党提言と今後の見通し

政界でもここ数年、与党を中心にスパイ防止法の検討が本格化しつつあります。2023年6月、自民党政調会長だった高市早苗氏はテレビ番組で「経済安全保障推進法にスパイ防止法に近いものを盛り込んでいくことが大事」と述べ、法整備に意欲を示しました。また同年7月には自民党外交部会の松川るい参院議員も番組で「スパイ防止法は必要だ」と明言しています。こうした発言は、防諜法制がタブーではなく政策選択肢として公然と議論され始めたことを示しています。

さらに決定的な動きとして、2025年5月に自民党の「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会」が政府に対し「スパイ防止法の導入検討」を提言する案をまとめました。この提言案では「外国のスパイが日本に侵入し、先端技術情報が盗み取られている現状」を問題視し、「日本でもスパイ防止法を新設すべき」と明記されています。同調査会は近く党内了承を経て、政府の経済財政運営方針(骨太の方針)や次期参院選公約に反映させる考えを示しました。提言は当時の石破茂首相にも手交され、政府内でも検討が開始される見通しです。

この自民党提言は、戦後初めて与党が公式にスパイ防止法制定を政府に促した重要なステップです。実現にはなお課題も多いものの、今後は具体的な法案作りが進む可能性があります。野党側でも、国民民主党の玉木雄一郎代表が「40年前の廃案を乗り越えて今こそ法整備を」と主張するなど、超党派で議論すべきとの声が出ています。

今後の見通しとしては、早ければ2025年末から2026年頃にかけて法案提出が検討されるかもしれません。カギとなるのは世論の支持と、表現の自由への配慮を盛り込んだ法案内容です。提言をまとめた自民党治安調査会も「国民の十分な理解が得られることが望ましい、国会等で広く議論が必要」としており、拙速な成立は避けて慎重な審議を進める構えです。

いずれにせよ、日本の安全保障政策において長年棚上げされてきた防諜法制が、いま大きく動き出そうとしています。経済安保や技術覇権争いが激化する時代の中で、日本がどのような答えを出すのか注目されます。

✔️要点まとめ:2022年の経済安全保障推進法ではセキュリティクリアランス拡大など機密保護の強化が図られ、2024年には経済分野の秘密保護法も成立した。近年、研究者による技術漏洩事件や邦人スパイ容疑拘束が相次ぎ、世論も防諜法制の必要性を現実的に捉え始めている。自民党は2025年にスパイ防止法導入を政府に提言し、法整備に向けた具体的検討が動き出した。今後は国民的議論を経て、表現の自由に配慮した形での法案提出が模索されている。

まとめ:問われる安全保障と自由のバランス

法整備を巡る今後の論点

戦後日本で長らく忌避されてきたスパイ防止法の議論が、いよいよ本格化しつつあります。そこでは、安全保障上の必然性と民主主義社会の原則とのバランスという難題が改めて問われることになるでしょう。日本は経済・軍事両面で高度な技術や情報を持つ国家となり、諜報活動の標的になっています。その現実に対応するため、他国並みの防諜法制を整備することは避けて通れない課題かもしれません。

一方で、自由な言論や報道は日本国憲法の根幹であり、それを損なう法律は決して許されません。防諜法制を議論する際には、「治安維持法の亡霊」を蘇らせない保証をどう作るかが鍵です。第三者機関の関与、公益通報者の保護、秘密指定の透明化など、本記事で述べたような歯止め策を盛り込むことが必要でしょう。これらについて野党や専門家の知見も取り入れ、与野党間で合意形成を図ることが望まれます。

また、国民的な理解と支持を得る努力も欠かせません。スパイ防止法というと漠然と「怖い法律」と敬遠されがちですが、なぜ今それが議題に上っているのか、どんな内容であれば濫用を防げるのか、丁寧に説明する必要があります。例えば「すべてを秘密にする法律ではなく、本当に守るべき情報だけ対象」「一般市民が普通に暮らしていて処罰されることはない」など、具体的なイメージを持ってもらう工夫が求められます。そうした対話なしに立法を強行すれば再び強い反発を招き、せっかくの機運も潰えてしまうでしょう。

安全保障と自由の調和に向けて

最終的に、日本社会は「安全保障の確保」と「国民の自由」の両立という難しい命題に向き合うことになります。スパイ防止法は決して万能薬ではありませんが、適切に設計され運用されれば、国家の機密を守りつつ民主的価値観も維持できる可能性があります。欧米諸国も試行錯誤の末にそのバランスを模索しており、日本も独自の解を見つける段階に来ています。

今後の立法プロセスでは、過去の教訓を十分に踏まえることが肝要です。戦前のように秘密が肥大化し市民生活を圧迫した歴史、1985年に国民の不信を買った失敗、そして現代における新たな脅威と必要性——これらを総合して、現代日本にふさわしい防諜法制とは何かを導き出さねばなりません。

結論として、スパイ防止法そのものを拒絶すべきではないが、人権への最大限の配慮と情報公開の仕組みを前提とするべきだ、という方向性が現実的でしょう。今後の国会論戦や有識者会議でどのような知恵が示されるか注目しつつ、私たち市民も「知る権利」と「守るべき秘密」の在り方について考えていく必要があります。

✔️要点まとめ:日本におけるスパイ防止法の是非は、国家の安全保障と民主主義の基本原則をいかに両立させるかという命題に帰着する。今後の議論では、秘密指定の透明性確保や報道・公益通報の保護など歯止め策を盛り込みつつ、防諜の実効性を高める折衷案が模索されるだろう。戦前の反省と現代の必要性の双方を踏まえ、国民的合意の下で安全保障と自由の調和を目指すことが求められている。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

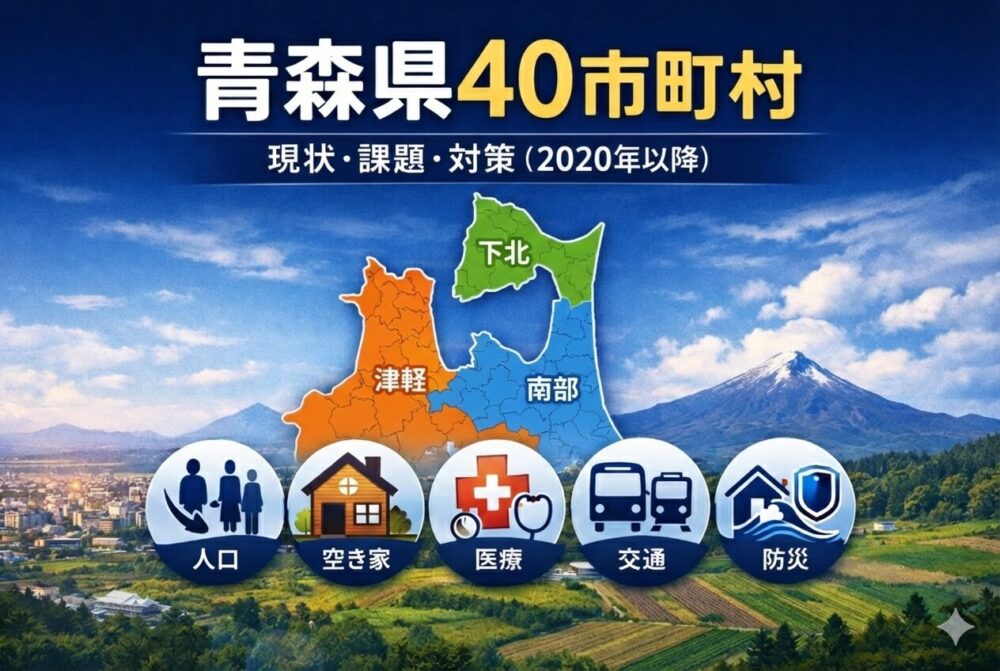

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...

参考文献

- 参議院調査室『我が国の情報機能・秘密保全』2013。PDF。

- 日弁連会長談話「自衛隊法改正案に関する意見」2001‑10‑23。

- 朝日新聞デジタル「特定秘密を取り扱える人は 13 万 5 千人」2025‑04‑20。

- House of Commons Library, The Official Secrets Acts and Official Secrecy (CBP‑7422, 2024)。

- National Security Act 2023 – UK legislation & explanatory notes。

- The Times, “Two Britons charged under new UK security law…”, 2024‑03‑22。

- Financial Times, “Men accused of assisting Hong Kong intelligence…”, 2024‑05‑01。

- 米国法典 18 U.S.C. § 794 “Gathering or delivering defense information…”.

- 自民党政務調査会治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会『治安力の強化に関する提言』2025‑05‑28。

- TOKIO Marine & Nichido Risk Consulting, コラム「中国反スパイ法改正と企業に求められる対策」2024。

ほか(記事中に散在する一次資料・報道計 25 点)。

茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略

茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...

【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ

2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...

青森県40市町村の現状データと課題・対策が一目でわかるレポート

青森県では人口減少と高齢化が全国でも極めて深刻です。2020年の国勢調査時点で県人口は約123.8万人で、2015年比 -5.3%(全国平均 -0.7%)と全国トップクラスの減少率でした。さらに2025年1月1日現在で118万5,767人と120万人を割り込み、前年から1.64%減(秋田県に次ぐ全国2位)となっています。若年層の県外流出(社会減少率0.37%)が特に大きく、これは全国最悪です。出生数の急減により2040年頃には人口が90万人を下回り、高齢化率は40%超に達すると推計されています。 こうした ...

静岡県の市町村:現状と課題、そして解決策

静岡県内の全35市町(政令指定都市の行政区を含む)の現状をデータで俯瞰し、直面する共通課題と地域特有の問題を洗い出します。また、それらの根本原因を分析した上で、自治体・企業・住民が協働して取り組める実行可能な解決策を提示します。以下のポイントが本記事の結論です。 人口減少と高齢化の急進展: 静岡県の総人口は2007年(平成19年)の約379.6万人をピークに減少へ転じ、2023年10月時点で約355.3万人まで縮小しました1。全県平均の高齢化率は3割を超え、一部の町では人口の半数以上が65歳以上という深刻 ...

兵庫県の市区町村:現状・課題・解決策まとめ

この記事で分かること(要旨) 兵庫県内41市町の最新動向:2025年末時点の推計人口は約530万人で減少傾向。地域により高齢化や社会増減の状況が異なります。 地域ごとの特徴と差:神戸・阪神など都市部は人口・産業が集中する一方、但馬・丹波・淡路などでは過疎化・高齢化が進み、空き家率も20%以上の地域があります。 市区町村が直面する課題:人口減少と少子高齢化、空き家・老朽インフラ、財政硬直化、南海トラフ地震や豪雨災害リスク、公共交通の縮小、産業人材不足、行政のデジタル化停滞など、多岐にわたります。 地域別の優 ...