はじめに – 記事の狙い・重要ポイント

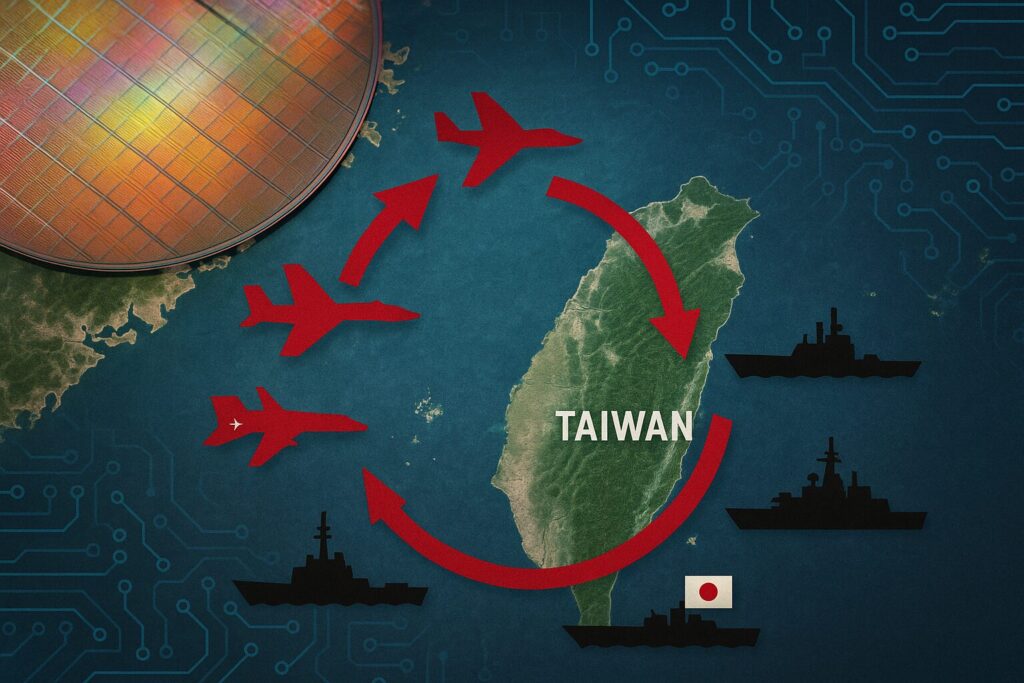

台湾有事(台湾危機)への懸念が高まっています。 本記事では、地政学・安全保障・経済の観点から台湾有事の最新情勢を整理し、想定シナリオごとの影響を分析します。特に「中国による台湾封鎖・限定的な侵攻+サイバー攻撃」というシナリオに焦点を当て、日本の企業や投資家、政府・個人が取るべき実務的な対応策を解説します。ポイントは以下の5つです。

- 現状認識: 2024~2025年にかけて台湾海峡の緊張が大幅に高まっており、中国は過去最大規模の軍事演習や示威行動を繰り返しています。

- 関係当事者の思惑: 中国・台湾・米国・日本それぞれが異なるインセンティブ(動機)を持ち、台湾有事のリスクを左右しています。

- シナリオ分析: 中国による海空封鎖や限定的侵攻+大規模サイバー攻撃シナリオが短期的に最も懸念され、予期せぬエスカレーション(段階的拡大)につながる恐れがあります。

- 日本への影響: 半導体供給停止、為替変動(リスク回避の円高・円安双方の可能性)、物流寸断によるサプライチェーン混乱など、日本企業・投資家への経済打撃は甚大です。

- 取るべき対策: 政府の安全保障政策や企業のリスク管理、個人の資産防衛策など、各主体が具体的な備えと行動計画を持つ必要性が高まっています。

本記事を読むことで、台湾有事が現実味を帯びる中で想定される展開と影響を俯瞰し、冷静かつ実務的な準備に役立つ知見を得られます。

台湾有事とは何か – 定義と過去の文脈

「台湾有事」とは、中国と台湾の間で武力紛争が発生する事態、またはそれが差し迫った危機的状況を指します。 日本では「台湾海峡危機」や「台湾危機」とも呼ばれ、具体的には中国が台湾への侵攻・攻撃、封鎖など軍事的圧力を加える状況を意味します。

歴史的文脈では、台湾有事の懸念は冷戦期から何度も高まりました。1949年の国共内戦後、台湾(中華民国政府)は中国本土から分断されました。その後も1954~55年と1958年の「台湾海峡危機」では、中国人民解放軍が台湾沿岸の離島(金門・馬祖など)を砲撃し、米軍が台湾を支援する緊張が走りました。1995~96年には台湾の初の総統直接選挙を前に中国がミサイル演習を行い、米空母が派遣される第三次台湾海峡危機が発生しました。

21世紀に入り台湾は民主化・経済発展を遂げ、中国は「一つの中国」原則の下で台湾統一を長期国家目標としています。習近平政権下で対台湾姿勢が強硬化し、近年「台湾有事」が再び現実味を帯びています。日本にとっても「台湾有事は日本有事」との認識が広がり(※2021年に安倍晋三元首相が「台湾有事は日本の有事」と発言)、安全保障上の重大関心事項となっています。

本記事では、まず直近の情勢エスカレーションを概観し、その上で各当事者の思惑、具体的な軍事シナリオ、日本への影響、法的論点、経済損失の試算、さらに私たちが取るべき行動まで掘り下げます。

直近24か月の緊張エスカレーション(2024–2025年)

2024年から2025年にかけ、台湾海峡を巡る軍事的緊張は飛躍的にエスカレートしました。 特に2024年1月の台湾総統選挙で親台湾主権路線の与党・民進党(DPP)候補の頼清徳氏が当選し5月に総統に就任すると、中国は威嚇行動を大幅に強化しました。

- 中国軍機・軍艦の急増: 2024年、中国軍機は台湾の防空識別圏(ADIZ)に延べ3,075回も進入し、前年比81%もの激増となりました。これは過去最多であり、ほぼ毎日多数の戦闘機・爆撃機が台湾近辺で示威飛行を行った計算です。台湾側は領空への接近に対し連日スクランブル(緊急発進)で対応を迫られ、防衛負担が増大しました。また、中国海軍艦艇も台湾周辺への展開を拡大しています。

- 大規模軍事演習の頻発: 2024年以降、中国人民解放軍は台湾周辺で過去にない規模の軍事演習を繰り返しています。頼清徳総統の就任演説直後の2024年5月、および台湾の国慶日(10月10日)直後に、中国は「聯合利剣(Joint Sword)」と称する大規模演習を実施しました。さらに2025年に入っても、例えば2025年4月初頭には「海峡の雷-2025A(Strait Thunder-2025A)」と称する二日間の実戦演習を敢行。中国東部戦区は長距離実弾射撃訓練を行い、東シナ海に向けてロケット弾を発射して港湾やエネルギー施設への精密打撃をシミュレートする映像を公開しました。

※2025年4月、中国軍による台湾周辺での軍事活動の急増を示す地図。灰色は4月1日朝までの活動、赤色は4月2日朝までの新たな活動を表しており、中国軍機・艦船が台湾北部から南東部にかけて広範囲に展開した様子が視覚化されている。

- 「封鎖」示唆と多方面圧力: 上記演習では、中国軍は台湾への「多次元的封鎖」を想定した訓練を強調しました。航空母艦「山東」も台湾東方に展開し、海空から台湾を包囲・遮断するシナリオを想定した動きです。また中国側映像には「エネルギー回廊を制圧し補給路を遮断する」といった文字が踊り、台湾封鎖を意識した内容となっています。さらに中国政府は台湾の「分裂勢力」の情報提供を人民に呼びかけるなど心理戦も強化しました。

- 台湾側・米日側の対応: 台湾政府は中国軍の活動急増に対し、防衛体制の即応レベルを引き上げるとともに、自衛的な防衛演習を実施して備えています。また米国・日本など関係国も度重なる演習に対し「地域の安定と世界の繁栄を脅かす挑発だ」と非難し、アジア太平洋での抑止力強化を進めています。日本政府も「台湾海峡の平和と安定の重要性」を国際場裔で繰り返し表明し、米欧とともに中国を牽制しています。

以上のように、過去24か月で台湾海峡は「常時緊迫」状態とも言える様相です。中国は台湾新政権への圧力を一段と強め、実戦さながらの演習で武力行使の威嚇をエスカレートさせています。一方、台湾・日米は挑発に乗じた偶発的衝突を避けつつ、抑止力と警戒態勢を強化している段階と言えます。

当事者別インセンティブ(中国、台湾、米国、日本)

台湾有事のリスクを語るには、主要当事者4者(中国・台湾・米国・日本)の狙いや思惑を理解する必要があります。 各主体のインセンティブ(動機・利害)は以下の通りです。

- 中国(中華人民共和国): 最大の関心事は「台湾の統一」です。中国政府・中国共産党は台湾を「自国領土の一部」と主張し、将来的な統一を悲願としています。習近平国家主席は「台湾問題の解決」は中華民族の復興に不可欠としており、必要なら武力行使も辞さない姿勢です。国内的には、台湾統一の実現は共産党政権の正統性や愛国心喚起に資すると考えられています。また軍事的には台湾を支配下に置くことで第一列島線の突破口を得て西太平洋へのアクセスを飛躍的に高められる利点があります。逆に台湾独立や米軍駐留は「核心的利益」への重大な挑戦と捉え、断固阻止する構えです。要するに中国にとって台湾有事は統一の機会であると同時に、国家の主権と威信を守る闘いとして強い動機づけがあります。

- 台湾(中華民国): 現状維持と安全保障が最優先です。台湾の民主的に選ばれた政権(民進党政権)は名目上「独立宣言」はしていないものの、「台湾の将来は台湾住民が決める」という立場で中国の一国二制度統一案を拒否しています。台湾にとって中国からの武力侵攻は生存に関わる脅威であり、如何に抑止し生き延びるかが死活的課題です。軍事面では自国防衛力の強化と米国を中心とする国際的支援への期待、経済面ではサプライチェーンの多角化などがインセンティブです。一方で台湾側も過度な挑発は避け、現状維持の中で実質的な独立を堅持する戦略を採っています。例えば蔡英文前総統や頼清徳総統も、公式には「現状を維持し平和的枠組み内で解決を模索」と表明し、中国を直接刺激する独立宣言は控えています。つまり台湾指導部の動機はデフォクトな独立状態の維持であり、そのために防衛力向上や国際連携を図りつつ、中国をいたずらに挑発しないバランスを取っています。

- 米国: 米国の基本的インセンティブは「台湾海峡の平和と安定維持」および「自由で開かれたインド太平洋秩序の擁護」です。地政学的には、台湾が中国に武力併合されれば米国の西太平洋での抑止力・信頼性は大きく低下し、日本やフィリピンなど同盟国の安全にも直接影響します。また台湾は世界の先端半導体供給拠点であり、ここが紛争で破壊・中国支配となれば米国経済・安全保障に深刻な打撃となります。そのため米国は「台湾関係法」に基づき台湾に防衛装備を提供し、防衛上の「曖昧戦略」を維持しつつも中国の現状変更を抑止しています。バイデン米大統領(※2025年以降は仮に政権交代があっても同様の強硬姿勢が予想されます)は「台湾防衛の意志」を示唆する発言も行い、中国に対し高い政治・軍事・経済コストを警告しています。一方で米国も中国と直接戦争になる事態は避けたいのも本音です。そのためあくまで抑止重視(Deterrence)であり、台湾にも独立を宣言しないよう水面下で自制を促しています。総じて米国の動機は台湾を守ることで自国の覇権と同盟網を守ることにあり、そのために可能な限りの関与をする構えです。

- 日本: 日本にとって台湾有事は安全保障と経済の両面で直接の重大リスクです。地理的に台湾は日本最西端(与那国島から110km程度)と近接し、戦火が及ぶ可能性があります。また在日米軍基地(沖縄など)が台湾防衛に関与すれば中国軍の攻撃対象となり得ます。実際、日本政府高官も台湾有事は日本存立への脅威になり得ると明言し、麻生太郎元首相は「台湾危機は日本にとって存立危機事態(国家存亡の危機)に該当し得る」と述べました。これは2015年の安保法制で認められた集団的自衛権行使の条件を満たしうるという意味で、日本が自衛隊を台湾防衛に投入できる可能性を示唆しています。ただし日本国内には憲法9条の制約や国民世論の慎重論も根強く、政治的ハードルも存在します。他方、日本の動機には経済的利害も大きく絡みます。台湾は日本にとって重要な経済相手であり、先端部品供給源です。台湾有事で半導体や部品が途絶すれば日本の産業も大打撃です(この点は後述)。総じて日本のインセンティブは台湾有事の未然防止であり、外交的には平和的解決を訴えつつ、自国防衛力を抜本強化しています(2027年度までに防衛費を対GDP比2%に増額し「反撃能力」を整備中)。また米国との同盟強化、台湾との非公式な安全保障協力(情報共有や要人訪問)も進めています。要約すれば日本の立場は「台湾海峡の安定なくして日本の平和なし」であり、可能な限り有事を防ぎ、万一の場合でも同盟国と協力して自国を守る構えです。

以上のように、台湾有事を巡っては中国は攻勢的目標の達成に動き、台湾・日米は守勢的に現状維持と自衛に努めるという図式です。それぞれの思惑が交錯する中で情勢は推移しており、この先の展開も各国の判断次第で大きく変わり得ます。

想定シナリオとタイムライン(封鎖・限定侵攻+サイバー攻撃を中心に)

現在最も懸念される台湾有事のシナリオは、中国による台湾への海空封鎖を主軸とし、限定的な軍事侵攻と大規模サイバー攻撃を組み合わせたものです。 これは全面的な本島上陸侵攻(オールアウトの侵略戦争)よりも短期的ハードルが低く、なおかつ台湾を屈服させうると中国側が考える可能性があるためです。以下、このシナリオの想定される段階的タイムラインを解説します。

- 第1段階:国際緊張の高まりと「演習」名目の布石(Day 0~): 中国はまず台湾周辺で大規模な軍事演習を宣言し、海空域の一部を「訓練・実弾射撃区域」として航行禁止に指定する可能性があります。実際、過去の演習でも中国は台湾を囲む複数海空域を一時封鎖しています。演習期間中、中国ロケット軍は台湾上空を越える弾道ミサイルを発射し、威嚇と混乱を狙います(着弾は海上に留め、初期段階では台湾本島への直接攻撃は避けるシナリオ)。同時に、中国海軍の潜水艦部隊は台湾主要港湾の入り口付近に機雷を秘密裏に敷設し始めます。これらは「演習の一環」として実施され、台湾や国際社会の出方を探る布石となります。

- 第2段階:封鎖作戦の開始(Day 5前後~): 数日間の演習を経て、中国は突然「特別法執行行動」の開始を宣言し、台湾周辺に航空・海上の排他ゾーン(飛行禁止・航行禁止区域)を設定すると想定されます。中国当局は「自国の主権下での治安維持活動」と称し、外国勢力の介入を牽制します。この時点で実質的な海空封鎖(blockade)が始まります。具体的には、人民解放軍海軍は台湾を取り囲むように7個艦隊(水上戦闘群)を展開し、主要航路を封鎖します。同時に20隻以上の中国海警局(沿岸警備隊)や海上民兵の艦艇が動員され、民間船舶への威嚇・拿捕などグレーゾーン戦術を行います。空からは戦闘機・無人機を常時飛行させ、台湾への民間機飛行も制限します。重要なのは、この段階でも中国側は意図的に「先制攻撃はしない」との交戦規則を敷く可能性があることです。つまり中国軍からは実弾攻撃を控え、あくまで「封鎖措置」であると主張し、国際社会に軍事介入の大義名分を与えないよう振る舞うでしょう。しかし台湾や第三国の船舶・航空機が封鎖を破ろうとすれば、中国側は体当たりや放水など非致死性手段で阻止し、それでも抵抗する場合は武力行使も辞さない構えとなります。

- 第3段階:限定的侵攻・島嶼占拠(Day 7~Week 2): 封鎖開始後、台湾がなおも降伏しなければ、中国はプレッシャーを強めるため限定的な上陸侵攻に踏み切る可能性があります。最も考えられるのは台湾本島周辺の小島嶼(例えば台湾が実効支配する金門島・馬祖列島、澎湖諸島の一部や、南シナ海上の東沙島など)への奇襲上陸です。これらの島は台湾本島から離れており防衛が手薄な場合もあるため、電撃的に奪取することで中国の既成事実化と台湾士気の低下を狙えます。一方で、中国は台湾本島への全面上陸はこの段階では避けるでしょう。人的・物的コストが桁違いに大きく、米軍介入も引き寄せるためです。しかし限定目標として小島を占領し「台湾本島への命の綱」を断つ戦略は、中国軍事学でも古くから検討されています(1900年代の金門砲戦に倣う形)。加えて、中国はサイバー攻撃とミサイル奇襲で台湾本島内部にも打撃を与えるでしょう。具体的にはPLA戦略支援部隊による大規模サイバー攻撃で台湾の電力網・通信網を麻痺させ、デマ情報を流布して社会混乱を誘発します。また台湾軍の防空ミサイル基地やレーダーサイトに対しては極超音速ミサイルや巡航ミサイルで精密打撃を加え、台湾の対空・対艦防衛網を無力化しようと試みます。このように限定侵攻とサイバー攻撃を組み合わせることで、台湾政府の統治能力を奪い、住民に恐怖と絶望を植え付け「早期講和」の心理を醸成する狙いです。

- 第4段階:長期封鎖と交渉の模索(Week 2以降): それでも台湾が降伏せず、米国や日本も本格介入せず静観する場合、中国は封鎖を長期持続させる構えを見せます。中国側は「人道回廊」を設けると称して台湾市民の中国本土避難を呼びかけたり(心理戦の一環)、台湾内部の親中派人物を「臨時交渉相手」として擁立し台湾政府との分断を図るかもしれません。一方、封鎖を続けるには中国軍にも相当の負担がかかります。大規模部隊の長期展開や兵站維持は困難で、定期的なローテーションや装備整備が必要です。加えて国際経済制裁や自国経済への打撃も深刻化するため、中国にとって封鎖の賭けは時間との闘いになります。中国は適当な時点で停戦交渉を呼びかけ、「一国二制度による和平統一」など自らに有利な条件を提示するでしょう。台湾側が飲まなければ、再度ミサイル攻撃のエスカレーションを行う可能性もあります。米国・日本なども水面下で仲介や停戦圧力をかける局面です。しかし一歩誤れば、米軍が封鎖突破に乗り出し中国軍と交戦する全面戦争に発展するリスクも孕みます。

以上が封鎖+限定侵攻シナリオのおおまかな流れです。このシナリオのポイントは「徐々に圧力を高める段階的エスカレーション」です。中国は初期には暴発を避けつつ既成事実を積み上げ、相手の反撃や米軍介入があればそこで戦術を調整(あるいは中止も含め)する柔軟戦略をとると考えられます。一方で台湾・米日側も一線を越えれば迎撃・介入せざるを得なくなり、このシナリオは極めて不安定で危険です。封鎖が長期化すればいずれ侵攻か介入かの決断を迫られ、文字通り「全面戦争寸前のチキンゲーム」となるでしょう。

日本企業・投資家への影響(半導体、為替、サプライチェーン)

台湾有事が発生した場合、日本の企業や投資家は半導体供給の寸断、為替・金融市場の混乱、そしてサプライチェーン(供給網)の大規模な乱れという三重の衝撃に直面します。 以下、それぞれの影響を詳しく見ていきます。

- 半導体供給への打撃: 台湾は世界有数の半導体供給拠点です。特にTSMCに代表される先端半導体(ロジックチップ)の世界シェアは台湾だけで92%にも達します。もし台湾有事でTSMCなどの工場が稼働停止・破壊されれば、自動車・スマートフォン・家電から軍需品に至るまで日本企業の製造ラインは即座に停止しかねません。世界の「シリコン・シールド」たる台湾が機能不全に陥るとき、波及する経済損失は天文学的です。米調査では台湾製半導体の供給停止により、自動車・電子機器など関連業界で年間1.6兆ドル(約220兆円)もの収益が失われる可能性があるとされています。日本企業も例外ではなく、例えばトヨタなど自動車各社は台湾製マイコンが入手不能となれば即減産に追い込まれるでしょう。半導体価格も暴騰必至で、Boston Consulting Groupの分析によれば紛争勃発時に世界の半導体価格は60%急騰するシナリオが示されています。このため、一部の日本企業は既に台湾リスクに備えた部品在庫確保や、TSMCを招致した国内工場(熊本の新工場)への期待を高めています。しかし先端品ではなお台湾依存が大きく、短期的混乱は避けられません。投資家にとっても、ハイテク株を中心に株価急落や業績悪化リスクが現実味を帯びます。

- 為替・金融市場の混乱: 台湾有事はグローバルなリスクオフ(投資家の危険回避)を招き、円相場や株式市場にも大波乱をもたらすでしょう。一般に有事の際、安全資産とされる円やドルが買われる「有事の円高」が起こり得ます。しかし今回は日本そのものが戦域に近く、場合によっては日本も巻き込まれる恐れがあるため、一時的に円が売られる可能性(円安)も指摘されています。実際、仮に国際投資家が日本国債や円資産のリスクを懸念すれば資金流出・円安が進み、一方で世界的な信用不安が高まれば避難的に円買いも起こるという相反する力が働きます。日本政府の内閣府試算によれば、台湾有事でリスク回避の円高が10%進行した場合、日本のGDPは1年間で0.46%押し下げられると推計されています(輸出産業の採算悪化による)。逆に有事の円安が進めば輸入物価高騰からのインフレ圧力となり、日本経済に別の打撃を与えます。株式市場では、先述のようにエレクトロニクス・自動車など台湾依存度が高い業種ほど大幅安が避けられません。金融市場全体のボラティリティ(変動性)は急上昇し、信用収縮も懸念されます。投資家にとっては為替変動リスク管理(ヘッジ)や、ポートフォリオの地域分散が一段と重要となるでしょう。

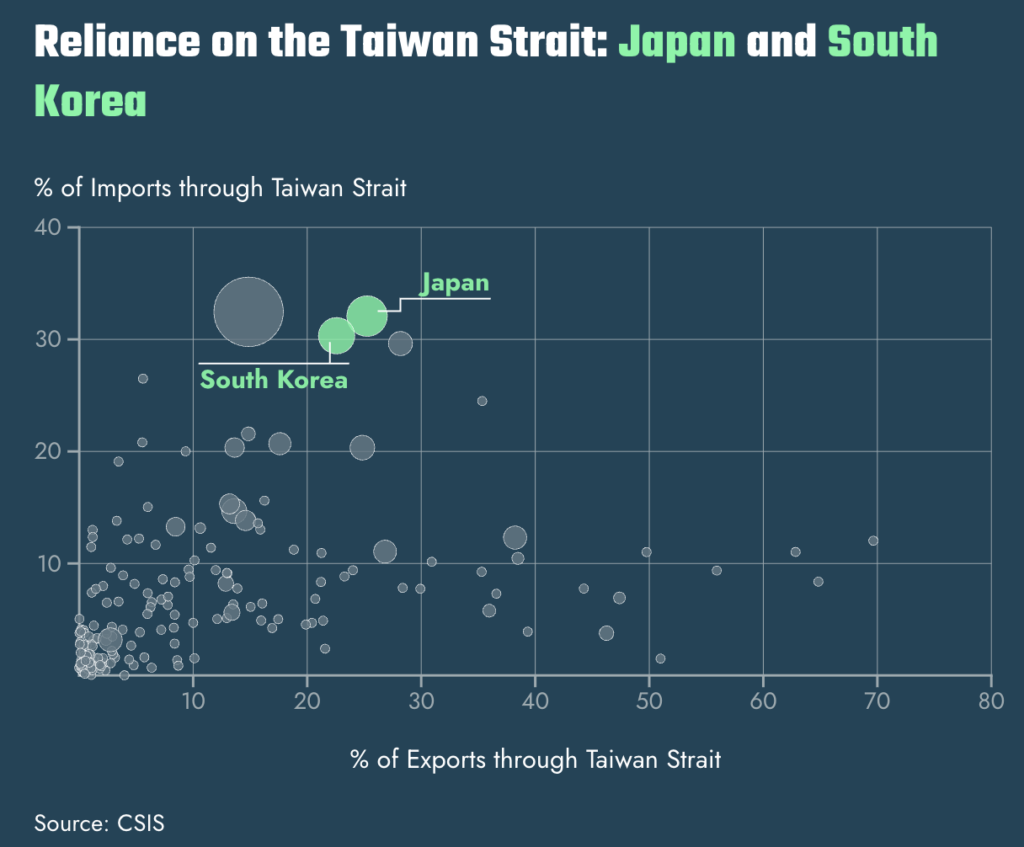

- サプライチェーン寸断と物流停滞: 台湾有事では軍事封鎖により、日本とアジアを結ぶ海上・航空輸送網が重大な混乱に陥ります。日本はエネルギーや原材料の調達で台湾近海のシーレーン(海上交通路)に大きく依存しています。CSIS(米戦略国際問題研究所)の分析では、日本の輸入の32%、輸出の25%(金額にして約4,440億ドル=約60兆円)が2022年に台湾海峡を通過しています。さらに日本が輸入する原油の実に95%以上が中東からの航路であり、その多くは南シナ海からバシー海峡(台湾とフィリピン間)ないし台湾海峡を経由しています。台湾封鎖時にはタンカーや貨物船が航路を大きく迂回せざるを得ず、輸送遅延や保険料高騰でコストが増大します。一部はルソン海峡→宮古海峡ルート(台湾東側迂回)で代替できますが、それでも航程は約1,000マイル延び、寄港地制限も生じるため物流の効率は大きく低下します。日本企業の現地生産にも打撃で、台湾に進出する日本企業は約3,000社ありますが、有事には生産停止や人員撤収を迫られるでしょう。実際、日本企業へのアンケートでは「台湾有事で海空輸が止まること」を懸念する声が最も多く、全体の53%に上りました。次いで半導体供給の不安(48%)が続きます。つまり日本企業はサプライチェーン面で台湾と中国に深く組み込まれており、有事は企業活動全般に深刻なダメージを与えます。投資家にとっても、日本株市場全体が調達難・生産減による企業業績悪化懸念で下落圧力に晒されるでしょう。

※日本と韓国が台湾海峡のシーレーンにどれほど依存しているかを示す図。features.csis.orgによれば、日本は輸出入総額の約3割が台湾海峡経由であり、韓国も同程度依存している。特に日本は原油・LNGなどエネルギー調達で台湾近海航路が生命線である。

以上のように台湾有事は、日本の産業・市場に複合的なショックをもたらします。半導体等の供給網寸断は製造業に打撃を与え、為替乱高下は金融市場を揺さぶり、物流停滞は広範な業種でコスト増や製品不足を引き起こすでしょう。まさに「日本経済にとって最悪のシナリオの一つ」であり、各企業・投資家は平時から備えを固める必要があります。

国際法・安全保障条約の論点

台湾有事は法的にも極めて複雑な問題を孕みます。 主に国際法上の位置づけと、日本・米国の安全保障条約上の対応という2つの論点で整理します。

- 国際法上の位置づけ: 台湾有事における中国の武力行使は、国連憲章第2条(武力不行使原則)に照らせば明白な侵略行為です。もっとも中国政府は「台湾は中国の一部であり、内政問題だ」と主張するため、対外戦争ではなく「国内の反乱鎮圧」と位置づける可能性があります。この主張は国際社会では認められていません。国際法上、台湾の地位はグレーですが、台湾2300万人の事実上の自治権は尊重されるべきであり、一方的な力による現状変更は違法です。ただ中国は国連安保理常任理事国で拒否権を持つため、仮に侵攻しても安保理で制裁決議を阻止できる立場にあります。よって国連の集団安全保障は機能しにくく、個別国・有志連合の対応が問われる局面となります。また海上封鎖については、国際法上は宣戦布告に匹敵する戦争行為ですが、中国は「特別作戦」「海上交通検査」などと称して境界線を曖昧にしようと図るでしょう。民間船舶への拿捕・臨検は海賊行為に近く、法的には違法のそしりを免れません。サイバー攻撃も国家に帰責されるなら武力攻撃とみなされ得ます。要するに、中国がどう糊塗しようとも武力攻撃=侵略の事実は否定できず、国際法的正当性は極めて低いと言えます。一方で台湾側の立場も難しく、台湾は国連非加盟で正式な他国との相互防衛条約もありません。過去の米台相互防衛条約(1954年~79年)は失効しており、台湾は国際法上は「国家」でない(少なくとも大半が承認せず)という特殊事情があります。このため台湾はウクライナのように「自衛権を行使する国家」として国際社会の公式支援を仰ぐ枠組みがないのです。台湾有事の際は、法の空白を突いた形で中国が行動し、他方で米日などは実質的に台湾を援助するが法的には各国の個別判断という複雑な状況になります。

- 日米の安全保障条約上の対応: まず米国については、「台湾関係法」(1979年制定の国内法)に基づき台湾への防衛装備供与や適切な防衛支援を行うと定めています。ただし台湾関係法はあくまで米国法であり、対Taiwanの明示的な軍事介入義務は規定していません。従って米軍が台湾防衛のため直接参戦するかどうかは大統領と議会の判断に委ねられます。近年の米政権は「戦略的曖昧さ」を維持していますが、バイデン大統領は数度にわたり「侵攻なら米軍関与」を示唆する発言をしました(のちに軌道修正)。一方、日本に関しては、日米安保条約がどう適用されるかが焦点です。日米安保条約第5条は日本領土への武力攻撃に対する共同防衛義務を定めますが、台湾は日本領ではありません。しかし第6条では「極東の平和と安全」が言及され、在日米軍が極東で安全維持に活動することを認めています。政府見解では「極東」に台湾も含まれるとされており、実際1970年代まで日米は台湾防衛を安保の想定内としていた歴史があります。現在、日本政府は公式には「台湾海峡の平和と安定が重要」と述べるに留めますが、存立危機事態(日本の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険)に該当すれば集団的自衛権を行使できるとしています。麻生氏の言うように台湾有事が日本存立危機ならば、自衛隊が米軍と共同で台湾防衛・後方支援に当たることも法的には可能です。ただし実際に発動するには内閣決定と国会承認が必要であり、政治判断となります。国内世論も分かれるでしょう。また日本には武器輸出三原則(防衛装備移転三原則)があり、台湾など非条約国への武器支援も制約があります。いずれにせよ、日本が直接戦闘に参加しなくとも、在日米軍基地の使用提供(兵站支援)は確実に行われるため、中国はそれ自体を「敵対行為」とみなし日本への攻撃を仕掛ける可能性があります。この場合は日本への武力攻撃となり安保条約5条が発動、日米が共同で中国と戦う事態になります。つまり台湾有事は限定的であっても日本有事化するリスクが極めて高いのです。このため日本政府は有事の難民受入や住民避難(南西諸島からの疎開)計画など法整備を進めていますが、課題も残ります。

総じて、台湾有事に関する法的論点は「グレーな主権状態の台湾をめぐる戦争」に各国がどう法的正統性を与えるかにあります。中国は自国領内の治安行動と言い張り、米日側は人道・民主主義擁護と自国防衛のためやむを得ぬ措置と主張するでしょう。国際法は大国政治の力関係に左右される局面であり、最悪の場合核兵器使用の是非など究極の法論まで飛躍しかねません。法的には非常に困難な状況であることを、我々も認識しておく必要があります。

経済損失シミュレーション(2024–2025年の一次資料引用)

台湾有事が世界経済・日本経済に与える潜在的損失は、近年の様々な分析で「兆(トリリオン)の桁」で試算されています。 信頼性の高い最新レポートや研究から、その数字をいくつか紹介します。

- グローバル経済への打撃: Bloomberg Economicsの試算によれば、米中が直接衝突するような台湾有事(全面戦争)では世界で累計10兆ドル(約1,400兆円)もの経済損失が発生するとされています。これは世界GDPの約10%に相当し、リーマンショックやコロナ禍、ウクライナ戦争の損失を上回る規模です。台湾自身の経済は40%も縮小し、中国も約17%のGDP減少という壊滅的打撃になる見通しです。一方、軍事衝突が限定的な「封鎖シナリオ」であっても、台湾のGDPは約12%減、中国本土も9%弱減少、米国も3%超のマイナス成長に陥るとモデル予測されています。つまり全面戦争でなくとも封鎖や制裁の応酬だけで世界経済は不況に陥る可能性が高いのです。

- サプライチェーン断絶のインパクト: 台湾有事が及ぼす最も深刻な直接経済影響は、前述の半導体を筆頭とするサプライチェーン断絶です。Rhodium Groupの分析では、台湾との貿易途絶だけで年間5,650億ドル相当の価値がリスクに晒されるとされています。その中でも半導体供給停止の影響は突出しており、保守的な見積もりでも年間1.6兆ドルの下流産業の売上が失われる(=それだけ製品が作れなくなる)との試算です。さらにその直接的損失に留まらず、関連するIT・自動車・家電などの幅広い産業で数兆ドル規模の二次的損失が発生しうると指摘されています。要するに、台湾半導体が止まれば世界中の工場が止まり、GDPの相当部分が失われる計算です。また台湾封鎖は中国との貿易にも波及します。国際的な信用不安から貿易金融が収縮し、中国との貿易取引が約2,700億ドル減少する可能性があると報告されています。これらは制裁発動前の「直接リスク」評価ですが、実際には各国が相互に金融制裁・輸出入禁止措置を科すため、より深刻な長期不況に陥ると考えられます。

- 日本経済への特別な影響: 日本については独自に精緻な試算もあります。野村総合研究所は自社分析で、台湾有事が発生した場合に日本のGDPは直後の1年間で1.2~1.4%押し下げられるとの推計を発表しました。為替変動や株価下落による資産効果も含めれば、更に下振れする可能性があります。また別の民間試算では、米中が戦闘状態となる最悪シナリオで日本のGDPが最大15%減という極端なケースも示されています。これは日本がエネルギー・食料・製品の輸入に大きく依存しているため、供給途絶や価格高騰が深刻化するためです。実際、日本のエネルギー自給率はわずか10%程度であり、有事に輸送路が遮断されれば国内生産が止まり兼ねません。また日本企業の台湾現地法人や対中ビジネスの喪失もあり得ます。日本から中国本土への輸出も滞れば、企業収益減から国内雇用・消費にも波及するでしょう。以上を総合すると、日本は直接戦火に巻き込まれずとも経済面では「本土空襲」を受けたに等しい打撃を被り得るのです。

これらシミュレーションはいずれも「起こり得る損害額」の途方もない大きさを示しています。戦争は割に合わない(War is costly)ことはもちろんですが、台湾有事は特にサプライチェーンの集中と大国間衝突が絡むため、現代経済への破壊力が桁違いです。この数字を目にすれば、いかにこのシナリオを回避し平和を維持することが重要か、改めて痛感させられます。

政府・企業・個人が取るべき行動リスト

台湾有事のリスクに備え、政府・企業・個人それぞれが具体的な行動計画を準備することが肝要です。 想定シナリオを踏まえ、以下に主体別の取るべき対策リストを挙げます。

1. 日本政府(国・自治体):

- 防衛態勢の強化: 南西諸島への自衛隊配備拡充、ミサイル迎撃体制の整備(イージス艦・地対空ミサイル増強)、宇宙・サイバー領域の防衛力向上を急ぎます。実際に政府は反撃能力としてスタンドオフミサイル導入を決定しています。また在日米軍との共同訓練や情報共有を深化させ、有事の即応体制を構築します。

- 有事法制・計画の整備: 住民避難計画(特に沖縄・先島諸島)、台湾在留邦人の救出手順、難民受け入れ態勢の検討など法制度面を整えます。非常時に空港・港湾を米軍と共同利用する取り決めや、米軍以外の友好国軍の受け入れ手続も検討します。

- 経済安保の確保: 半導体・エネルギー・食料の戦略備蓄を拡充します。特に原油・LNG国家備蓄の放出計画や、民生品(電子部品など)の予備在庫の確保策を講じます。また有事に備えた経済制裁シナリオの策定(どのような対中制裁を科すか)とその国内影響評価も行います。

- 外交努力: 平時から関係国と連携し、中国に対し台湾問題の平和解決を強く促す外交を続けます。G7やQuadを通じた声明発出、ASEAN各国への働きかけ、国連などでの世論醸成も重要です。また台湾との非公式な交流(議員訪問や貿易協定協議など)を深め、抑止力向上と有事の連携に備えます。

2. 企業(経営者・投資家):

- 事業継続計画(BCP)の策定: 台湾・中国関連のサプライチェーンが断たれた場合の代替調達ルートや在庫確保策を事前に検討します。特に半導体や電子部品は国内外の複数サプライヤーから確保できるよう、調達先の多角化を進めます。

- 海外要員の安全管理: 台湾や近隣国に駐在する社員の安否確認・退避マニュアルを整備します。必要に応じてチャーター機手配や、一時帰国措置の基準も定めます。Kyodoの調査では大手企業の53%が既にマニュアル策定や物資備蓄など具体策を講じています。未着手の企業も早急に対応を。

- 金融リスクヘッジ: 為替変動や株価急落に備え、為替予約や多様な資産配分でリスク分散を図ります。台湾有事関連のシグナル(軍事的兆候)が見えた場合には、迅速にポジション調整できる体制を社内で決めておきます。また戦争保険や政治リスク保険の加入も検討します。

- 市場動向の注視: 台湾海峡情勢に関する情報を経営層が定期的にモニタリングし、兆候があれば早めに在庫積み増しや生産シフトを行う柔軟性を持ちます。特にハイテク製品メーカーは台湾TSMCなどと緊密に連絡を取り、有事の対応計画を共有することも重要です。

- 社員教育と意識向上: 社内で地政学リスクに関する教育を行い、平時から危機感を共有します。不測の事態にデマやサイバー攻撃に惑わされないよう、情報セキュリティ対策も強化します。

3. 個人(一般市民・投資家):

- 緊急時の行動計画: 万一地域紛争が発生した場合に備え、自分や家族の安全確保策を考えておきます。例えば一時的な物資備蓄(食料・生活必需品)、非常持出袋の準備、避難先や連絡手段の確認などです。特に南西諸島在住者は自治体の避難計画を把握しておきましょう。

- 資産防衛: 投資面では、台湾有事が現実化すると株価暴落や円高/円安急変動が起こり得ます。預貯金だけでなく、金や外貨建て資産など安全資産への分散を検討します。ただし過度に恐れるあまり不利な投げ売りをしないよう、冷静な行動が大切です。有事の噂に踊らされないため、信頼できる情報源をフォローし続報に注意します。

- 冷静な情報収集: 仮に緊張が高まってもデマや陰謀論に惑わされないよう、公的機関の発表や主要メディアの報道を確認しましょう。有事にはサイバー攻撃でフェイクニュースが飛び交う恐れがあるため、公式発表を鵜呑みにせず複数ソースで裏を取る習慣が役立ちます。

- メンタル準備: 地政学的な不安は精神的ストレスとなります。最悪のケースも念頭に置きつつ、「最善を尽くし最悪に備える」心構えで日常生活を送りましょう。必要以上に恐れる必要はありませんが、リスクは現実に存在することを意識し、自分にできる準備から着実に進めてください。

以上が主体別の対策リストです。重要なのは「平時にどれだけ備えられるか」です。有事が起きてから慌てても手遅れになります。政府には国家レベルの危機管理、企業には事業継続の工夫、個人には身を守る準備が求められます。逆に言えば、一人ひとり・各組織が冷静に準備を進めておけば、有事が回避される可能性も高まります(抑止力強化につながるため)。最悪を考え最善を願う——この姿勢で備えることが、平和と安全を守ることにつながるのです。

よくある質問と専門家による回答

Q1: 台湾有事は本当に起こる可能性が高いのでしょうか?

A1: 可能性は決してゼロではありませんが、直ちに高確率というわけでもありません。専門家の多くは「中国は能力増強中だが、容易に侵攻するとは考えにくい」と見ています。ただし習近平政権の意図次第で2020年代後半にもリスクが高まるとの予測もあり(米国防総省は2027年までの台湾侵攻可能性を指摘)、リスクはこの先10年で徐々に上昇しているといえます。備えは必要ですが、冷静に状況を注視しましょう。

Q2: 有事の際、米軍は本当に台湾を助けますか?

A2: 高い蓋然性で米軍は介入すると考えられます。 米国は公式に防衛義務は負いませんが、民主党共和党問わず台湾支援の機運は強く、世界の秩序維持の観点からも傍観すれば米国の信頼性が失墜します。実際に米軍は台湾周辺への抑止プレゼンスを高めており、日米共同で計画策定も進めています。ただし米国も中国との直接戦争は避けたいので、最初は海上封鎖解除や防空網抑制など限定的軍事行動に留め、外交解決を模索するでしょう。それでも中国が大規模侵攻するなら、米国は同盟国と共に本格介入する可能性が高まります。

Q3: 日本は台湾有事に軍事参加するのですか?

A3: 日本が直接戦闘に参加するかは状況次第です。 法的には存立危機事態なら自衛隊が集団的自衛権を行使可能ですが、政治的ハードルは高いです。現実には在日米軍が出撃する際の後方支援(補給・救難など)や、ミサイル防衛での迎撃対応は行うでしょう。日本が攻撃された場合は自衛隊も防衛出動します。要は、まず米軍主導で日本は支援に徹し、情勢次第で自衛隊も防衛線に加わるという段階的関与が想定されます。政府も明言は避けていますが、米国との協力は密に準備されています。

Q4: 台湾が封鎖されたらどのくらいで影響が出ますか?

A4: 数日以内に影響が出始め、数週間で深刻化します。 台湾は食料自給率2~3割、エネルギー自給ほぼ0%の島です。備蓄は石油6か月分、ガス・石炭2か月程度と言われます。封鎖で輸入が半減すると、1か月もすると発電燃料が不足し停電が頻発するでしょう。さらに6か月以上続けば経済は機能麻痺に陥ります。ただし中国側もそこまで長期封鎖を維持するのは困難です。国際社会からの非難や介入も高まるので、封鎖だけで決着できなければ数週間〜数ヶ月で次の局面(交渉か軍事エスカレーション)に移ると考えられます。

Q5: 半導体が止まったら自動車やスマホは買えなくなりますか?

A5: 短期的には在庫で凌げても、長期化すれば品不足は避けられません。 大手企業はある程度の部品在庫を持っていますし、ほかの国のメーカーから代替調達も試みるでしょう。しかし先端チップは台湾TSMCなど特定企業に集中しており、完全代替は困難です。例えばスマホ向け最新CPUや車載マイコンは台湾製が多く、半年も供給停止が続けば世界的に製品生産が滞り、市場から在庫が消え価格も高騰するでしょう。「買えなくなる」というより「とても高くなる・新製品投入が遅れる」という影響が現れます。各国は生産分散を進めていますが、2025年時点でも台湾依存脱却はできていないのが現実です。

Q6: 投資家として台湾有事に備えできることは?

A6: リスク分散と機動的な対応策を用意することです。 具体的にはポートフォリオの地域・資産の分散(日本株一本に偏らない、米欧株や商品・現金も組み入れる)、為替ヘッジ(オプションやFXで急激な円高円安への備え)、有事シグナルを察知した際の売買ルール決定(損切りラインや逃避先資産の事前決定)などです。平時から地政学リスクに関する情報収集も重要です。ただし、市場は往々にして「噂で売り、事実で買い戻す」動きをします。過度に恐れて資産を手放しすぎず、冷静にリスクコントロールすることが肝要です。

Q7: 平時にできる個人の備えは何ですか?

A7: 日常の延長でできる備えがあります。 非常食・水・生活物資のローリングストック(使いながら備蓄)をしておけば、有事で物流が滞っても慌てずに済みます。また自分の住む地域の防災計画を確認し、避難所や連絡手段を家族で話し合っておくことも大事です。さらに、有事関連のニュースに普段から目を通し、関心を持っておくと不意の事態にも対応しやすいでしょう。「防災」と同じく、「有事対策も日頃の心掛け」が大切です。

まとめ:5つのキーメッセージ

最後に、本記事の重要ポイントを改めて箇条書きでまとめます。

- 台湾有事の現実味が増している: 2024年以降、中国は台湾への軍事圧力を飛躍的に強化しており、過去最大規模の演習や封鎖シミュレーションが行われている。緊張は恒常化しており、有事発生のリスクは今後数年で高まりつつある。

- 主要当事者の思惑が交錯: 中国は台湾統一を悲願とし、武力行使も排除しない。台湾・米国・日本は何としても現状維持と平和を守りたい立場で、各国のインセンティブが台湾海峡の不安定要因・抑止要因双方に影響している。

- 最有力シナリオは封鎖+限定侵攻: 全面侵攻よりも、まず台湾を海空封鎖し経済窒息を狙う戦術が短期的に現実的と見られる。これにサイバー攻撃や離島占拠を組み合わせる段階的エスカレーションが懸念され、極めて危険なチキンゲームとなる。

- 日本への影響は甚大: 半導体供給途絶で製造業は大打撃を受け、1.6兆ドル規模の損失試算もある。また原油など物流寸断でエネルギー危機、金融市場も円相場や株価が乱高下し、日本のGDPも大幅マイナスが予測される。台湾有事は日本経済有事でもある。

- 今から備えることが重要: 政府は防衛力と経済安保を強化し、企業はBCP策定や調達多角化、個人も資産と生活の備蓄を進めるべきである。有事を抑止し被害を最小化するため、平時の準備が不可欠である。

以上、台湾有事を巡る総合的な解説を行いました。最悪の事態は回避されるに越したことはありません。しかし「備えあれば憂いなし」というように、万一に備えること自体が抑止力ともなります。日本としては平和的解決を最後まで追求しつつ、あらゆる可能性に備えて冷静に準備を進めることが肝要です。

会社員をやめて始める「日本の自給自足」完全ガイド

会社勤めから離れ、日本で自給自足の暮らしを目指す人に向けた実践ガイドです。生活費の考え方から法的手続き、土地やインフラ整備、農作物の年間計画、収支管理、安全対策まで幅広く網羅し、初心者でも一歩ずつ進められるよう解説します。日本の制度や地域差に沿った最新情報に基づき、現実的で役立つノウハウをまとめました。 1. 自給自足のリアル:生活像・収入像・時間配分 自給自足生活では、現金収入は必要最低限に抑え、食料やエネルギーを自給することで生活費を減らす暮らしになります。生活費の内訳を見直し、住居費や食費、光熱費な ...

発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先

お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...

オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで

観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...

エボラ出血熱(EVD)最新ガイド:日本で注目される理由と実態【2025年版】

要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、 ...

日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る

結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...

参考文献:

- CSIS 【「China Escalates Cross-Strait Military Activity Under Taiwan President William Lai」Brian Hart, 2025】csis.orgcsis.org

- ロイター通信 【「China concludes two-day war games around Taiwan after live fire drills」2025年4月2日】reuters.comreuters.com

- CSIS 【「How Much Trade Transits the Taiwan Strait?」Funaiole et al., 2024】features.csis.orgfeatures.csis.org

- CSIS 【「How China Could Blockade Taiwan」Bonny Lin et al., 2024】features.csis.orgfeatures.csis.org

- The Diplomat 【「No, Japan Will Not Defend Taiwan」Zhuoran Li, 2024】thediplomat.comthediplomat.com

- Rhodium Group 【「The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict」2023】rhg.comrhg.com

- USIP 【「Costly Conflict: How China’s Military Options for Taiwan Backfire」Peter Wonacott, 2024】usip.orgusip.org

- Eurasian Times(Kyodo調査)【「Half Of Japanese Firms Ready For Taiwan Contingency」2025】eurasiantimes.comeurasiantimes.com

- その他出典 【国際問題研究所シミュレーション報告書(2023)】【野村総研レポート(2023)】 等

会社員をやめて始める「日本の自給自足」完全ガイド

会社勤めから離れ、日本で自給自足の暮らしを目指す人に向けた実践ガイドです。生活費の考え方から法的手続き、土地やインフラ整備、農作物の年間計画、収支管理、安全対策まで幅広く網羅し、初心者でも一歩ずつ進められるよう解説します。日本の制度や地域差に沿った最新情報に基づき、現実的で役立つノウハウをまとめました。 1. 自給自足のリアル:生活像・収入像・時間配分 自給自足生活では、現金収入は必要最低限に抑え、食料やエネルギーを自給することで生活費を減らす暮らしになります。生活費の内訳を見直し、住居費や食費、光熱費な ...

発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先

お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...

オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで

観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...

エボラ出血熱(EVD)最新ガイド:日本で注目される理由と実態【2025年版】

要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、 ...

日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る

結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...