「なぜこんなに美味しいのだろう?」 旨みたっぷりの出汁や煮込み料理を味わったとき、誰もがそう感じたことがあるでしょう。実はこの「美味しさ」の陰には、基本味覚のひとつ「うま味」の存在があります。うま味は甘味・酸味・塩味・苦味に次ぐ第5の味覚として科学的に認められ、食品科学や調理の世界で大きな注目を集めています。この記事では、うま味の定義と生理的意義、味覚受容体と脳内メカニズム、核酸との相乗効果、最新の研究(AIを活用したペプチド探索)から食品への具体的応用例、そして今後の展望まで、包括的に解説します。専門的な内容をわかりやすくまとめていますので、食品科学の研究者から料理愛好家、栄養士の方まで必見です。読み終える頃には、「うま味」の奥深い科学と日常への活かし方について新たな発見があるでしょう。

うま味とは何か:第五の基本味覚の定義と生理的意義

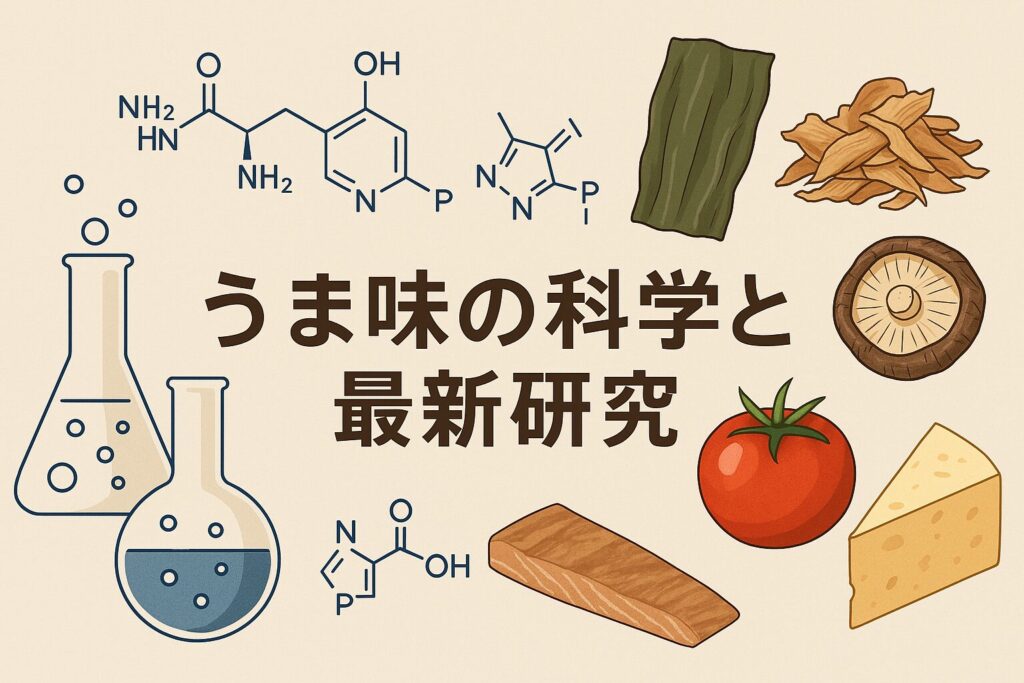

うま味(旨味)とは、グルタミン酸やイノシン酸などに代表される「だしのようなコク」「肉や熟成チーズの濃厚な味」を表す味覚です。1908年、日本の池田菊苗博士が昆布からグルタミン酸を抽出し、これまでの四味(甘・酸・塩・苦)とは異なる独特の味を「うま味」と命名したのが始まりです。しかし当初は科学的に認められず、「美味しさを総合した風味」と考えられていました。それが2000年代に入って味覚受容体の発見によって、遂にうま味は基本味の一つとして国際的にも認知されたのです。

では、うま味物質には具体的にどんなものがあるのでしょうか?代表的なのはアミノ酸の一種であるグルタミン酸と、核酸由来のイノシン酸(IMP)やグアニル酸(GMP)です。グルタミン酸は昆布やトマト、チーズ、母乳などに豊富に含まれ、旨み成分として食品の味を底上げします。IMPは鰹節や肉類に、GMPは干しシイタケなどに多く含まれ、それぞれ単独では強い味を持ちませんがグルタミン酸と組み合わさることで強力な効果を発揮します。この点は後述する「相乗効果」で詳しく解説します。

生理的な意義として、うま味はタンパク質やアミノ酸の存在を感知するシグナルと考えられています。人間にとって必須の栄養素であるアミノ酸の摂取を促すため、うま味は「美味しい」と感じられるよう進化したとも言われます。実際、うま味の刺激は唾液や消化液の分泌を促し、食欲を増進させる効果が報告されています。例えば、うま味成分を加えたスープは高齢者の食欲を高めるのに役立つとの研究もあります。また興味深いことに、うま味は摂取時に満腹感の向上にも寄与する可能性が指摘されており、適度な食欲促進と食後の満足感という両面から栄養摂取をサポートする味覚とも言えます。

要するに、「うま味=アミノ酸や核酸のおいしさ」です。その生理的役割は、栄養的に重要な化合物の存在を脳に知らせ、人に「もっと食べたい」と思わせることにあります。では、その「うま味」を感じ取るメカニズムはどのようになっているのでしょうか?次のセクションで、舌の受容体と脳内での情報伝達の仕組みに迫ります。

味覚受容体と脳のメカニズム:うま味を感じるセンサーと伝達経路

舌の上で「おいしい!」を感じる仕組みは、味蕾(みらい)に存在する味覚受容体が鍵を握っています。うま味の場合、主役となる受容体はクラスC GPCRに属するT1R1/T1R3受容体というタンパク質のヘテロ二量体です。これはアミノ酸(L-グルタミン酸など)を検知する受容体で、2002年にこの存在が明らかになったことでうま味が基本味として認知される決定打となりました。T1R1とT1R3という2つのサブユニットが組み合わさって構成され、舌の前方(舌尖付近)の味蕾に多く分布しています。一方、舌の奥(喉元付近)にはmGluR1・mGluR4といった代謝型グルタミン酸受容体も存在し、これらもグルタミン酸を検知しますが、位置的に食物と接触するタイミングが遅いため主たるうま味受容体はT1R1/T1R3であると考えられています。

うま味物質(例えばグルタミン酸)がこれら受容体に結合すると、受容体の構造が変化し細胞内でGタンパク質(gustducinと呼ばれる味細胞特有のGタンパク質)が活性化されます。その結果、細胞内で第二メッセンジャー経路(ホスホリパーゼCβ2を介したIP3経路)が作動し、カルシウムイオン濃度の上昇などを引き起こして味細胞が興奮します。興奮した味細胞はATPなどの神経伝達物質を放出し、これが舌から延びる味覚神経(顔面神経・舌咽神経など)を介して信号が伝達されます。情報は延髄の孤束核を経て視床を通り、大脳の島皮質にある味覚野(一次味覚皮質)に到達して初めて「味」として認識されます。うま味の場合、特に「旨い」「コクがある」といった快い感覚として脳に伝わり、同時に唾液分泌や胃液分泌など消化器系も準備を始めます。

うま味受容体のユニークな点は、核酸系調味料との協働により非常に強い信号を発生できることです。実はT1R1/T1R3受容体には、グルタミン酸塩が結合する部位とは別に5′-リボ核酸(IMPやGMPなど)が結合できる部位が存在し、二者が同時に結合すると受容体の感応が飛躍的に増強します。このオールステリック相互作用による仕組みは次の「相乗効果」のセクションで詳しく見ていきましょう。また、うま味は単独で感じられるだけでなく、他の味を引き立てる効果も持っています。例えば、うま味成分は甘味を強めたり苦味を和らげたりする作用も報告されており、料理全体の味バランスに影響を与える興味深い特徴があります。こうした特性も踏まえつつ、次章ではうま味物質同士が生み出す1+1が10にも20にもなると言われる相乗効果について見ていきましょう。

相乗効果とうま味の増強メカニズム:グルタミン酸×核酸で旨さ倍増?

「昆布とかつお節を合わせると、旨味が格段に増す」――和食の基本である出汁づくりの知恵ですが、これは科学的にも実証されているうま味の相乗効果です。グルタミン酸などのアミノ酸由来のうま味(基礎的うま味)に、イノシン酸やグアニル酸など核酸由来のうま味(相乗的うま味)が加わると、味の感じ方が飛躍的に強まる現象が知られています。この原理は1950年代に國中明博士によって初めて科学的に解明され、昆布のグルタミン酸とシイタケのグアニル酸を組み合わせることで味の強さが大幅に増すことが示されました。日本のだし文化だけでなく、世界中の料理でも「うま味の相乗」は活用されています。たとえば、トマトと肉を組み合わせるイタリアのボロネーゼ、チーズとトマトのピザ、チーズと熟成肉を合わせるフレンチオニオンスープなど、挙げればキリがありません。私たちは知らず知らずのうちに、旨味の相乗効果を利用して「おいしい組み合わせ」を楽しんでいるのです。

では、この相乗効果はどれほどすごいのでしょうか?定量的な研究によれば、グルタミン酸とイノシン酸を混合したときの人の味覚応答は、グルタミン酸単独の約8倍にも達することが報告されています。ラットでは約1.7倍、人間では約8倍とされ、ヒトの味蕾は核酸との組み合わせで格段に強く反応することがわかります。また、味の感じやすさ(検出閾値)の面でも劇的な差があります。水溶液中の単独成分の検出閾値はグルタミン酸約30mg/100mL、IMP約12mg/100mL、GMPに至っては3.5mg/100mLですが、グルタミン酸+IMPの等量混合ではわずか0.1mg/100mL、グルタミン酸+GMPなら0.03mg/100mLまで閾値が下がるとの報告があります。これは言い換えれば、混合時には単独の数百分の一の濃度でも「うま味」を検知できるということで、相乗効果の凄まじさを物語っています。

この現象の分子メカニズムは、前節で触れたT1R1/T1R3受容体の構造変化によって説明されます。T1R1/T1R3受容体は、その巨大な「ヴィーナスフライトラップ(VFT)ドメイン」にグルタミン酸塩と5′-リボ核酸のそれぞれ結合部位を持ち、両者が同時に結合すると受容体がしっかり閉じてシグナルが格段に強まることが分かっています。核酸系うま味物質はグルタミン酸の結合を助け、受容体の活性化を増幅するアロステリック効果を発揮します。結果として、味細胞から脳への神経信号も「加算以上の増強(スーパーアディティブ)」が起こり、我々は強い旨みを感じるのです。

なお、うま味受容体の中でこの相乗効果を示すのはT1R1/T1R3受容体だけであることも知られています。舌のmGluR受容体では核酸との協働効果は確認されておらず、T1R1/T1R3が人にとっての主役のうま味受容体である所以とも言えます。いずれにせよ、料理の世界ではこの科学原理を応用して「うま味の掛け算」を行うことで、減塩でもおいしい食品開発や新たな味覚体験の創出が進められています。次に、そのような食品科学への具体的な応用と最新研究について見ていきましょう。

海洋タンパク質由来のうま味ペプチド:2021~2024年の研究最前線とAIの活用

うま味成分というとグルタミン酸や核酸が有名ですが、近年では特定のアミノ酸配列を持つペプチド(短いタンパク質断片)にも強いうま味を呈するものがあることがわかってきました。特に魚介類など海洋タンパク質を酵素分解して得られるうま味ペプチドは、うま味調味料の新素材として研究のホットトピックになっています。例えば、カニやエビの殻、副産物から抽出されたペプチド、魚の骨や皮由来のゼラチン加水分解物などから旨みのあるペプチドが次々に報告されています。最近のレビューによれば、現在までに報告された海洋由来のうま味ペプチドは141種類にも上り、その多く(約74%)は2~9アミノ酸程度の短いペプチドであることがまとめられています。こうしたペプチドの中には、アミノ酸組成上グルタミン酸(E)やアスパラギン酸(D)など酸味系のアミノ酸を含むものが多く、味覚受容体との結合に有利な構造を持つと推定されています。実際、最新の機械学習解析により、アラニン(A)、システイン(C)、アスパラギン酸(D)、グルタミン酸(E)といった特定のアミノ酸を含むパターンが強いうま味ペプチドの特徴であることも示されました。

しかし、こうしたうま味ペプチドを見つけ出す作業は伝統的には手探りで行われ、成分分析と官能評価を繰り返す必要があり非常に手間と時間がかかります。そこで近年注目されているのが、AI(人工知能)やバイオインフォマティクスを活用したアプローチです。2021年には、Charoenkwanらによって提案された「UMPred-FRL」という機械学習モデルが登場しました。これはFeature Representation Learning(特徴表現学習)という手法を用いてペプチドの様々な特徴量(アミノ酸組成、二ペプチド組成、物理化学的性質など計7種類)を組み合わせ、さらに複数の機械学習アルゴリズム(ランダムフォレストやSVMなど計6種)を統合したメタ予測器です。UMPred-FRLは従来法と比較して予測精度を大きく改善し、ベンチマークデータセットおよび独立テストデータセットの両方で有意に高い識別性能を示しました。これにより、実験に先立って大量の候補ペプチドから有望な「うま味ペプチド候補」を絞り込むことが可能になったのです。

さらに2023年には、Qiらによって「Umami-BERT」というディープラーニングモデルが発表されました。BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)に着想を得たこのモデルは、大量の生物活性ペプチド配列で事前学習を行い、その後うま味ペプチドデータセットで再学習するという二段階学習戦略を取っています。その結果、バランスの取れた検証データセットで93.23%もの高い正解率(ACC)を達成し、不均衡データセットでも95.0%の精度を示しました。これは従来モデルを大きく上回る性能であり、未知ペプチド配列から直接「うま味」を高精度に予測できる画期的な成果です。さらにUmami-BERTは内部のAttention機構を解析することで予測根拠を可視化でき、前述のA・C・D・Eといったアミノ酸がうま味発現に重要であることを人間が解釈可能な形で示しました。このようにAI技術の活用によって、これまで経験と勘に頼っていたうま味物質の探索が飛躍的に効率化・高度化されています。

今後は、分子シミュレーションによる受容体とペプチドの相互作用予測や、ビッグデータ解析・クラウド計算による新規物質の設計など、まさに「フード×バイオインフォマティクス」の時代が到来しつつあります。産官学連携で大量の食品由来ペプチドデータが蓄積されれば、AIが次々に「第2、第3のMSG(グルタミン酸ナトリウム)」とも言える画期的なうま味素材を発見してくれるかもしれません。

食品科学への応用:減塩・高齢者栄養改善から料理への活用例まで

うま味の科学的知見は、おいしさの向上と健康促進という二方面から食品開発や調理に応用されています。

★ 減塩への活用 – “おいしく塩分カット”を実現

現代人の塩分過多は高血圧や生活習慣病の要因となるため、世界的に減塩が推奨されています。その中で注目されるのが、うま味を活用した減塩です。うま味成分(MSG=グルタミン酸ナトリウムや核酸調味料)は、適切に用いることで味の満足感を維持したまま塩味を補完できます。例えばイギリスの食事調査データを用いたシミュレーション研究では、塩の一部をうま味物質で置き換えることで平均9~19%の塩分摂取量削減が可能と報告されています。これは1日あたり約0.5~0.9gの食塩カットに相当し、加工食品中心の食生活において有効な戦略とされています。同様に米国でも7~14%程度、日本でも平均21%程度の減塩が可能との試算がなされており、「うま味でおいしく減塩」は各国で現実的なソリューションとなりつつあります。

実際の調理でも、うま味を効かせることで塩ひかえめでも物足りなさを感じにくくなります。例えばスープや煮物に昆布出汁や干しシイタケの戻し汁を使えば、塩を減らしても深い旨みで満足感のある味になります。またMSGそのものは食塩に比べ約3分の1程度のナトリウム含有率しかないため、塩の代わりに少量振りかけるだけでも結果的なナトリウム摂取量を減らすことができます。食品メーカー各社も、うま味調味料や核酸調味料を組み合わせた減塩醤油、減塩スープなどの商品開発を進めており、「旨みで減塩」は高血圧予防の切り札として期待されています。

★ 高齢者の栄養改善 – “おいしさ”で食欲と健康をサポート

年齢を重ねると味覚感度が低下し、特にうま味や旨味の感知力が落ちる傾向があります。高齢者が「最近食べ物が美味しく感じない」「食が進まない」と訴える背景には、こうした味覚低下が一因となっている場合もあります。その結果、食欲不振や低栄養につながり健康を損ねるケースも少なくありません。実際、うま味を感じにくくなった高齢者は食欲低下や体重減少をきたしやすいとの報告もあり、旨味味覚の維持が高齢者のQOL(生活の質)に直結していることがわかります。

そこで注目されるのが、高齢者向けの食事にうま味を積極的に取り入れる工夫です。例えば、出汁をきかせた汁物や煮物を増やしたり、やわらかく煮込んだ肉や魚にキノコやトマトを組み合わせて旨みを補強するなどして、少ない塩分でも「美味しい」と感じてもらえる食事提供が可能です。研究では、うま味成分を加えたスープが高齢者の摂取エネルギー量を増やし栄養状態改善に寄与したとの報告もあります。また、味覚センサーを活用して高齢者個々人の味覚感度に合わせた出汁濃度を調整するなど、パーソナライズされた旨味ケアの試みも行われています。旨み豊かな食事は唾液分泌も促し飲み込みを助けるため、嚥下機能が低下した方にも有効です。栄養士や介護職の現場でも、「もうひと工夫の旨味」で食事量アップと健康維持につなげる取り組みが広がっています。

★ 料理への応用例 – 家庭でできる旨味活用術

プロのシェフたちは昔から旨味の相乗効果を活かして絶妙な味わいを引き出してきましたが、そのテクニックは家庭料理でも応用できます。例えば以下のようなアイデアがあります:

- 和食:昆布や鰹節、干し椎茸でとった出汁を料理のベースに使う。味噌汁や煮物は出汁次第で塩分控えめでもコク深く仕上がります。

- 洋食:トマトペーストやパルメザンチーズ、マッシュルームをソースやスープに加える。グルタミン酸と核酸が豊富な組み合わせで、旨みの効いた奥行きある味に。

- 中華:干し貝柱や干しエビ、XO醤などの乾物調味料を活用する。少量で強い旨味を補強でき、炒め物が格段に本格的な風味になります。

- 発酵食品:醤油、魚醤、ナンプラーなど発酵調味料は旨味の宝庫。仕上げのひと垂らしで料理全体の旨みを底上げしてくれます。

このように、ちょっとした工夫で「旨味を足す」ことは料理の満足度を高め、塩や脂肪を減らしても美味しくいただける秘訣です。

★ ワンポイント:家庭で試せるおすすめの“うま味”アイテム

では実際に家庭でうま味を活用するには、どんなものを使えば良いでしょうか?ここで手軽に使えるおすすめ商品をいくつかご紹介します。

- 市販のうま味調味料(MSG):「味の素®」に代表されるグルタミン酸ナトリウムは、料理にひとつまみ加えるだけで旨味をプラスできます。例えばスープを味見して物足りなければ、塩ではなく少量のMSGを入れてみてください。格段にまろやかで奥行きのある味になります。MSGはサトウキビ等の発酵から作られる自然由来の調味料で、適量の使用は安全性も科学的に確認されています。塩分を増やさずにコクだけ足せる強い味方です。

- 出汁パック・顆粒出汁:昆布やかつお節、シイタケなど天然素材のエキスが詰まった出汁パックや顆粒出汁は、手軽に本格的な旨味を引き出せます。お湯に入れるだけでプロ顔負けの出汁が取れる「○○だし」パック(例えば茅乃舎だし等)は忙しい時にも便利です。和食のみならず洋風スープや炒め物の隠し味にも使え、減塩レシピにも強い味方となります。

- 核酸系調味料入りのブレンド調味料:市販されている「うま味調味料ミックス」の中には、グルタミン酸に加えてイノシン酸やグアニル酸塩をブレンドしたものがあります。例えば味の素の「ハイミー®」などはその代表で、少量で強力な相乗効果を発揮するよう設計されています。これを使えば家庭でも簡単に旨味の相乗パワーを取り入れられます。煮物・炒め物・スープなどオールマイティに使えるので、ひと瓶あると重宝するでしょう。

以上のようなアイテムを活用すれば、専門知識がなくても日々の料理でうま味の効果を実感できます。ぜひキッチンに取り入れて、「おいしく減塩・栄養アップ」を実践してみてください。

今後の展望:個人差・ゲノムと味覚、そして未来の食品設計へ

うま味研究の最前線はますます広がりを見せています。今後注目すべきトピックとして、まず個人差とゲノムの観点があります。近年の研究で、うま味受容体であるT1R1/T1R3の遺伝子に多型(SNP)があり、それによってうま味感受性に個人差が生じることが明らかになりました。実際、ある研究では約5%の人は低濃度のグルタミン酸の味を塩味と区別できないほど、うま味に鈍感であることが報告されています。こうした人々ではT1R3遺伝子に特定の変異が見られ、受容体の機能低下につながることが示唆されています。今後、ゲノム解析がより身近になれば、自分の味覚受容体タイプを知って「感じにくい味」を補完する食事設計や、逆に敏感な味を活かす嗜好を見出すといったパーソナライズドフードの可能性も考えられます。例えば、「自分はうま味受容体が鈍いタイプだから、料理ではより強めの出汁や発酵調味料を効かせよう」といった工夫が将来的に一般化するかもしれません。

また、味覚受容体は舌だけでなく消化管や膵臓、脳にも存在することが分かってきました。特に小腸や胃のうま味受容体は、食物中のアミノ酸を感知して消化ホルモンの分泌や代謝調節に関与している可能性があります。将来的には、こうした腸内の「隠れた味覚センサー」を標的とした機能性食品の開発も期待できます。たとえば、消化管のうま味受容体を刺激して消化吸収を促進したり、満腹中枢を適度に刺激して過食を防いだりといった応用が考えられるでしょう。「旨味=おいしさ」の枠を超え、医学・栄養学的な観点からもうま味を活かす研究が進むと予想されます。

一方、技術革新の面では引き続きAIとバイオインフォマティクスが鍵になります。先述のように、うま味ペプチド探索や味の予測モデル開発はAIが牽引していますが、その先には理想の味をデザインする時代が見えてきます。膨大なデータに基づいて「この組み合わせなら人はこのように感じる」という予測ができれば、食品メーカーは狙った味覚プロファイルの商品を効率よく開発できるでしょう。さらに、消費者一人ひとりの嗜好データや健康データと組み合わせてオーダーメイドの調味料やレシピ提案を行うシステムも夢ではありません。例えば将来、冷蔵庫やキッチン家電に組み込まれたAIが「今日は疲れているから旨味強めで塩控えめのスープを作りましょう」と提案してくれる…そんな時代が来るかもしれません。

最後に、「うま味」に関連して「コク味(kokumi)」と呼ばれる第六の味候補や、他の味覚との相互作用研究も進んでいます。味の感じ方は非常に複雑で奥深い世界であり、旨味研究はその一端に過ぎません。とはいえ、うま味は人類の食文化と健康を語る上で欠かせないテーマであり、今後もますます重要性を増していくでしょう。

まとめ:深まる“うま味”の世界へ – 明日の食卓を変える鍵

うま味の科学と応用について、基礎から最新トピックまで駆け足で見てきました。「旨い!」と感じる裏側には精巧な味覚の仕組みがあり、グルタミン酸をはじめとする化合物が受容体を介して脳を刺激し、さらに核酸との相乗効果で何倍ものインパクトを生み出すことが分かりました。近年はAI技術により未踏のうま味物質が発見され、減塩や高齢者の栄養改善といったヘルスケア分野でもうま味が頼れるソリューションとなっています。「うま味」を理解し活用することは、単に料理を美味しくするだけでなく、健康的な食生活を実現する上でも強力な武器になります。

ぜひ皆さんも日々の食事でうま味のパワーを意識してみてください。例えば次の食事で、昆布だしを使ってみたり、いつものレシピに旨味食材を一品加えてみたりしてはいかがでしょう? きっと味の深みが増し、減塩しても満足度の高い美味しさに驚くはずです。科学が解き明かした「おいしさ」の秘密を知れば、料理はますます楽しく、食卓はより豊かになります。あなたはどんな“うま味”体験を次に試してみたいですか? ぜひ明日の献立に取り入れて、その奥深い味わいを探求してみましょう!

参考文献

- 1. Kurihara, K. (2015). Umami the Fifth Basic Taste: History of Studies on Receptor Mechanisms and Role as a Food Flavor. Biomed Research International, 2015, 189402.pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- 2. Hu, D. et al. (2024). Recent progress and prospects in production and identification of umami peptides from marine proteins. Food Innovation and Advances, 3(3), 256–267.maxapress.commaxapress.com

- 3. Charoenkwan, P. et al. (2021). UMPred-FRL: A New Approach for Accurate Prediction of Umami Peptides Using Feature Representation Learning. International Journal of Molecular Sciences, 22(23), 13124.pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- 4. Qi, L. et al. (2023). Umami-BERT: An interpretable BERT-based model for umami peptides prediction. Food Research International, 172, 113142.colab.wscolab.ws

- 5. Nomura, S. et al. (2023). Reducing salt intake with umami: A secondary analysis of data in the UK National Diet and Nutrition Survey. Food Science & Nutrition, 11(2), 860–872.pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- 6. Raliou, M. et al. (2011). Human genetic polymorphisms in T1R1 and T1R3 taste receptor subunits affect their function. Chemical Senses, 36(6), 527–537.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- 7. ScienceDaily (2009). Variants Of 'Umami' Taste Receptor Contribute To Our Individualized Flavor Worldssciencedaily.comsciencedaily.com

- 8. Masic, U., & Yeomans, M. R. (2014). Umami flavor enhances appetite but also increases satiety. American Journal of Clinical Nutrition, 100(2), 532–538.maxapress.com

- 9. うま味情報センター (Umami Information Center). 「うま味とは?」 <small>(基本知識や科学的解説がまとまったサイト)</small>nature.comnature.com

- 10. Ramen Chemistry (2015). Umami Science Part III - Umami Synergy (うま味の相乗効果に関する解説記事)ramenchemistry.com