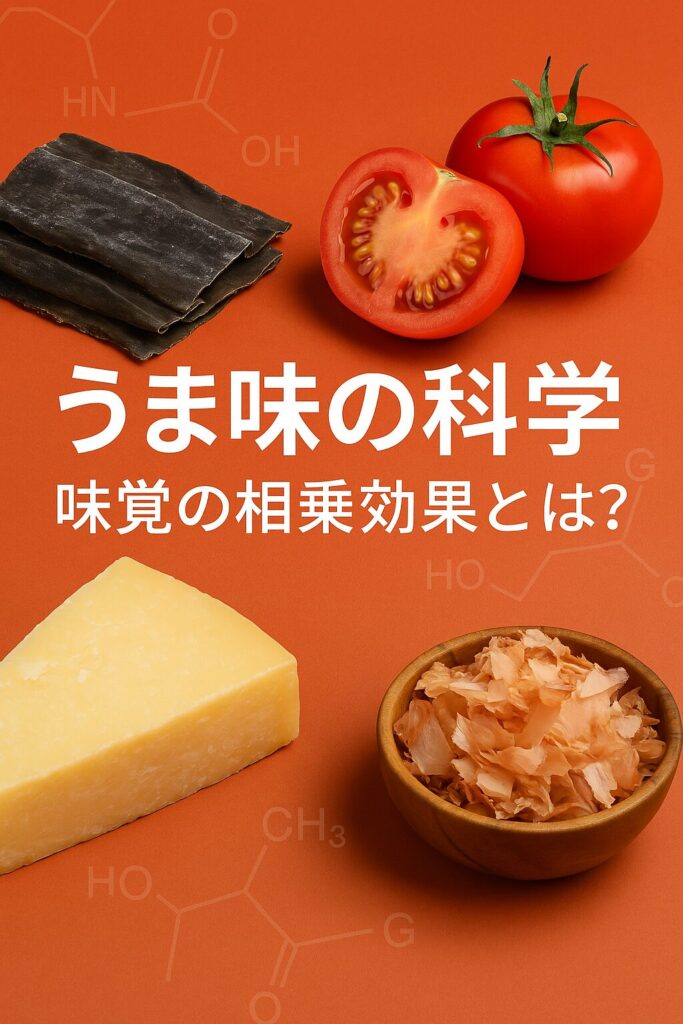

料理の世界で「1+1が10になる味」とも言われるうま味の相乗効果は、ごく少量の素材の組み合わせで味が飛躍的に濃厚になる不思議な現象です。この「うま味の錯覚」とも呼ぶべき現象は、一見別々の味を組み合わせることで予想以上の美味しさを生み出し、塩分を減らした料理でもコク深い満足感を与えるなど、調理現場や食品開発で応用できる可能性を秘めています。例えば昆布だしと鰹節を合わせた和食の「合わせだし」は、その典型例として古くから知られていますが、近年の科学研究によってこの現象のメカニズムが徐々に解明されつつあります。最新の味覚研究の知見をもとに、うま味受容体の働きやグルタミン酸と核酸系調味料(IMPやGMP)との相乗作用、さらには脳内で起こる味覚体験や個人差に至るまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。

うま味と味覚の相乗効果とは何か?

うま味とは、1908年に池田菊苗博士が昆布だしから主成分のグルタミン酸を発見し命名した、第5の基本味です。その後、弟子の小玉新太郎氏が1913年に鰹節からイノシン酸を発見し、さらに1957年には国中明博士が椎茸からグアニル酸を発見しました。グルタミン酸とイノシン酸・グアニル酸はいずれもうま味成分であり、これらを組み合わせると味覚に強い相乗効果を及ぼすことが知られています。実際、単独ではさほど強くない昆布と鰹節の出汁を合わせると格段に「おいしい」と感じられるように、複数のうま味成分が組み合わさったとき生じる超加算的 (supra-additive)な味の強まりこそが、うま味の相乗効果の正体です。

科学的な官能評価でも、グルタミン酸(例:MSG)とイノシン酸(IMP)を混合した溶液の方がグルタミン酸単独よりも有意に強いうま味を呈することが示されています。この現象は人間の主観的な味の強さだけでなく、生理的な反応として脳活動にも現れます。例えば機能的MRI(fMRI)を用いた研究では、MSGとIMPを併用したときに大脳の味覚野が単独刺激時以上に強く反応する、いわば「味覚の錯覚」とも言える現象が確認されています。さらに、この組み合わせによるうま味増強効果は定量的にも大きく、グルタミン酸を含む素材にイノシン酸またはグアニル酸を含む素材を組み合わせるとうま味の強さが7~8倍にも感じられることが科学的に証明されています。

こうしたうま味の相乗効果は、日本料理における伝統的な「だし」の旨さの源泉であるだけでなく、世界各地の料理でも知らず知らずのうちに活用されています。日本料理では昆布(グルタミン酸)と鰹節(イノシン酸)でだしを取りますが、中国料理では鶏肉(イノシン酸)にネギや白菜(グルタミン酸豊富な野菜)を加えたスープ、スコットランドの伝統料理「コック・ア・リーキ」でも鶏肉とリーキ(ポロ葱)の組み合わせで旨味を引き出しています。イタリアではパルミジャーノ・レッジャーノ(長期熟成チーズ)を料理に振りかけてコクを加える習慣があります。これらはいずれも、素材に含まれるうま味成分を組み合わせることで料理全体の美味しさを飛躍的に高める知恵と言えるでしょう。

味蕾で検知される「うま味」: T1R1/T1R3受容体の役割

人がうま味を感じるメカニズムは、舌の上にある味蕾(みらい)内の受容体細胞によって開始されます。味蕾にはI型~III型の味細胞が存在し、このうちII型の味細胞が甘味・苦味・うま味といった嗜好性の味を感じる役割を担っています。2000年代初頭の研究により、甘味受容体がT1R2とT1R3の複合体(ヘテロ二量体)であるのと同様に、うま味受容体はT1R1とT1R3という2つのタンパク質が組み合わさったヘテロ二量体であることが明らかになりました。このT1R1/T1R3受容体はクラスC GPCRと呼ばれるタイプの膜タンパク質で、細胞の外側に大きなポケット状のドメインを持ちます。グルタミン酸などのアミノ酸はこのポケットに結合し、受容体を活性化させます。

T1R1/T1R3受容体の特筆すべき点は、核酸系調味料(5’リボヌクレオチド)による増強効果に対する感受性です。具体的には、T1R1/T1R3はグルタミン酸によって活性化されるだけでなく、IMPやGMPが存在するときに応答が飛躍的に増強されます。この性質こそが、冒頭で述べたうま味の相乗効果を生み出す分子基盤です。実際、マウスを用いた実験ではT1R3遺伝子をノックアウト(機能喪失)すると、グルタミン酸とIMPの組み合わせに対する神経応答(相乗効果)が消失することが報告されています。また、T1R1またはT1R3を欠損させたマウスでは経口グルタミン酸への反応が大きく低下し、これら受容体がうま味味覚の成立に必須であることが示されています。このように、T1R1/T1R3受容体は「グルタミン酸+IMP(GMP)」という組み合わせによるシグナルを効率良く検出するよう進化した受容体であり、人間が感じるうま味の主役と言えます。

もっとも、近年の研究からはT1R1/T1R3以外の経路も存在する可能性が指摘されています。T1R3ノックアウトマウスでも高濃度のグルタミン酸に対して一部の神経応答が残存したり、分離した味細胞を用いた実験でグルタミン酸と核酸にそれぞれ反応する細胞が確認されるなど、複数の受容メカニズムが関与していることを示唆する結果が得られています。ただし、こうした知見は試験管内での細胞応答であり、生体の条件とは異なる点に留意が必要です。いずれにせよ、うま味の相乗効果という観点ではT1R1/T1R3が唯一の受容体であり、まずはこの受容体の働きが味覚の要となっています。

mGluR受容体:もう一つのうま味検知経路

T1R1/T1R3による受容とは別に、舌には代謝型グルタミン酸受容体(mGluR)と呼ばれる受容体が存在し、これもグルタミン酸に反応することが知られています。特にmGluR1とmGluR4というサブタイプは、舌の後方(舌根部)の味蕾に発現しており、昆布だし程度の比較的高い濃度のグルタミン酸に応答する受容体として働く可能性が指摘されています。1990年代の研究でラットの味蕾から初めてmGluR4が見つかった際には、当初これがうま味受容体候補と考えられた経緯もあります。現在ではT1R系が主役と判明しましたが、mGluR系も補助的なうま味検知経路として機能しているようです。

mGluR受容体は本来、中枢神経系でグルタミン酸の神経伝達を調節する役割を持つ受容体ですが、舌の味細胞に局在することで「グルタミン酸そのもの」の存在を検知するセンサーになっていると考えられます。実際、舌後方の味蕾を支配する舌咽神経を記録した実験では、T1R1/T1R3では説明しきれないグルタミン酸単独への神経応答が確認されており、mGluR系の関与が示唆されています。これらの受容体はIMPやGMPとの相乗効果は示さないため、あくまで「単独のグルタミン酸」に対する検知系と考えられていますが、旨味を感じる生物学的意義をより広く支える経路と言えるでしょう。

脳が感じる「うま味の錯覚」:fMRIが示す味覚中枢の反応

舌で検出されたうま味情報は、脳の味覚中枢へと送られ解釈されます。ヒトの大脳では、まず味覚野と呼ばれる島皮質~前頭弁蓋部(一次味覚野)で味の初期処理が行われ、その後、快・不快の評価や統合が眼窩前頭皮質(OFC)や扁桃体などの二次味覚野で行われるとされています。うま味も他の基本味と同様にまず島皮質で知覚され、OFCで「美味しさ」として評価されることが、サルを用いた電気生理実験やヒトを対象とした脳イメージング研究で示されています。

味覚の相乗効果が脳内でどのように表現されているかについては、2000年代に入ってからfMRI(機能的磁気共鳴画像法)による研究が行われるようになりました。その代表的な研究の一つでは、被験者にうま味刺激としてMSG(グルタミン酸)単独、IMP単独、およびMSG+IMPの混合刺激を与え、脳活動を比較しています。その結果、主味覚野である島皮質から二次味覚野(OFCや前帯状回)にかけて、MSGとIMPの混合による刺激で最も強い賦活が起こることが確認されました。特にOFCの一部では、混合刺激によるBOLD信号(血中酸素濃度依存信号)が各単独刺激による信号の単純な和を上回る「超線形加算的」な増大を示したことが報告されています。これは、客観的な脳活動としてもうま味の相乗効果=「味覚の錯覚」が裏付けられた興味深い結果です。

また別の研究では、うま味刺激に対する脳の反応が人によって異なることも示唆されています。日本人被験者を対象にしたfMRI研究によると、うま味の識別感度が高い「高敏感者」のグループは、MSG刺激に対して一次味覚野(前頭弁蓋部)やOFC、体性感覚野の活動が顕著に高まりました。一方、うま味の識別が苦手な「低敏感者」では、味覚野の活動が相対的に弱い代わりに、島皮質後部や視床、海馬といった注意・記憶に関わる領域が強く活動したという報告があります。この違いは、敏感な人ほどうま味をダイレクトに「美味しい」と感じ、敏感でない人は注意深く味わったり記憶と照合しながら判断している可能性を示しています。さらに興味深いことに、複数のfMRI研究で塩味と旨味の脳内表現が一部重なり合うことも報告されています。中脳の一部では塩味もうま味も共通して活性化し、これがうま味物質の塩味増強効果(塩分を減らしてもうま味で美味しさを補える現象)に関与している可能性も指摘されています。

遺伝的な味覚の個人差とうま味感受性

うま味の感じ方には個人差があり、「うま味を感じにくい人」は実際に存在します。研究によれば、人口の約5%程度はグルタミン酸の味をほとんど感じ取れない非敏感者である可能性も示唆されています。この要因の一つとして考えられるのが味覚受容体遺伝子の多型(遺伝的な違い)です。ヒトのTAS1R1(T1R1受容体遺伝子)およびTAS1R3(T1R3受容体遺伝子)にはいくつかの一塩基多型(SNP)が存在し、受容体の細胞外ドメインのアミノ酸配列に個人差をもたらすことが報告されています。欧米人を対象とした研究では、これら遺伝的差異がグルタミン酸の検出感度(うま味閾値)の個人差と関連する可能性が示唆されました。同様に、日本人集団においてもT1R遺伝子の多型と旨味の閾値に相関がみられたとの報告があります。もっとも、特定の多型がある集団で極端に多い/少ないといった傾向は見られず、人種間よりも個人差としての変異であることが示唆されています。

遺伝子以外にも、年齢や体格、食経験などがうま味感度に影響を与える可能性があります。高齢になるとうま味受容体の機能が低下し味覚全般が鈍くなることや、肥満傾向のある人ではうま味や甘味に対する感度が変化する可能性が指摘されています。加えて、日頃からうま味の強い食品に親しんでいるかどうか(食経験の違い)が味覚の鋭敏さに影響するという報告もあります。実際、前述のHanらの研究で「うま味高敏感者」と分類された人々は、そうでない人に比べて和食だしの味に慣れ親しんでいたとも言われています。このように、生まれつき備わった受容体の違いと、後天的な食の経験双方が絡み合って、私たち一人一人の「おいしい」と感じる味覚体験を形作っているのです。

和食のだし文化と自然食品に見るうま味の実例

旨味の相乗効果は、日本の伝統食文化に深く根付いています。昆布とかつお節を組み合わせる「だし」文化は、世界でも類を見ないうま味の活用法であり、和食の根幹を支える技法です。江戸時代から培われてきたこの知恵は、科学的に見ればグルタミン酸とイノシン酸の黄金比ブレンドと言えるでしょう。実際、日本人研究者によって世界に先駆け発見されたグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸という三つのうま味成分が、いずれも日本の伝統食品(昆布、鰹節、干し椎茸)から見つかったことは興味深い事実です。これは和食文化が古来より旨味に着目し、その相乗効果を実践的に利用してきた何よりの証拠と言えるでしょう。

一方で、旨味成分は何も日本固有のものではなく自然界に広く存在しています。例えばトマトやチーズは旨味成分を豊富に含む代表的な食品です。完熟トマトにはグルタミン酸が多く含まれ、その含有量は100gあたり約250~300mgにも及びます。またパルメザンチーズ(パルミジャーノ・レッジャーノ)のような長期熟成チーズは、タンパク質が分解してグルタミン酸が遊離した結果、100g中1200~1680mgものグルタミン酸を含むとの分析もあります。これらを組み合わせるトマトソースとチーズのピザやパスタ料理が濃厚な旨味を持つのは、理に適ったことなのです。さらに、キノコ類(シイタケやマツタケ等)にはグアニル酸が、肉や魚にはイノシン酸が多く含まれます。特に乾燥したシイタケや発酵食品(醤油、魚醤、ナンプラーなど)ではうま味成分が凝縮され、料理に少量加えるだけで強いコクを与えます。

こうした天然のうま味食材同士を組み合わせることで、世界各地の伝統料理は知らずに旨味の相乗効果を活用してきました。前述のように洋の東西を問わず、「肉と野菜を一緒に煮込む」「乳製品を仕上げに加える」「干しキノコや発酵調味料で風味を増す」といった調理法が各文化に存在します。現代の食品開発でも、例えば野菜エキスと動物性エキスを組み合わせたスープやソースの設計、発酵由来の酵母エキス(核酸豊富)と昆布由来エキスのブレンドなど、旨味の相乗効果を取り入れた製品が増えています。これらは舌と脳を巧みに“だまし”、塩分や脂肪分を抑えても物足りなさを感じさせない工夫として注目されています。

おいしさの科学を食卓へ:応用と今後の展望

うま味の錯覚メカニズムと味覚相乗効果に関する理解が深まったことで、食品分野には様々な応用が期待されています。特に健康志向の観点からは、減塩や減糖のための味覚戦略として旨味が活用されています。塩味を直接増やさずとも旨味を添加することで満足感を補い、結果として塩分摂取量を減らせることが研究で示されています。これは脳内で塩味と旨味の感じ方が重なり合う部分を利用した味の錯覚的アプローチです。また、ヴィーガンやベジタリアン向けの調理でも、肉の持つイノシン酸を干しシイタケやトマトで補完することで動物性食材不使用でもコク深い旨味を実現する試みがなされています。今後、味覚受容体の遺伝子多型に応じたパーソナライズド調味(一人ひとりの味覚に合わせた味付け)なども可能になるかもしれません。味覚の科学的知見を応用することで、健康と美味しさを両立させた食品開発や、新たな食体験の創出につながるでしょう。

専門家向けの権威ある知見とともに、その応用方法まで含めて紹介してきましたが、うま味の世界は非常に奥深く、料理人・開発者にとって創造の余地が広がる分野です。ぜひ日々の料理や商品開発に、科学が解き明かした「旨味力」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

参考文献・おすすめ書籍

- nottingham.ac.ukjstage.jst.go.jpWu, B., et al. 「Mechanisms of umami taste perception: From molecular level to brain imaging」 (2021) - 旨味受容体と味覚伝達に関する最新の総説論文。専門的な内容を包括的に解説。

- journals.physiology.orgjournals.physiology.orgde Araujo, I. E., et al. 「Representation of Umami Taste in the Human Brain」 (2003) - ヒトの脳における旨味表現を初めて解明したfMRI研究論文。MSGとIMPの相乗効果による脳活動増強を報告journals.physiology.org。

- 山本隆 監修・川上文代 レシピ『「うま味」パワーの活用便利帳』(青春出版社, 2013年) - 旨味食材の組み合わせによる相乗効果をレシピ付きで紹介。料理研究家に役立つ実践的ガイドブック。

- チャールズ・スペンス著『「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実』(KADOKAWA, 2018年) - 味覚の錯覚やマルチセンソリー効果について平易に解説した一般書。美味しさの心理学に興味がある方におすすめ。

最後に、本記事で紹介した旨味の科学や相乗効果の知見を活かし、ぜひ新たな「おいしさ」を創造してみてください。旨味の奥深さを探求することで、料理と食品開発の世界はさらに豊かなものになるでしょう。

参考文献

- Nelson, G. et al. (2002). "An amino-acid taste receptor." Nature 416, 199–202. jstage.jst.go.jpjstage.jst.go.jp

- Zhao, G.Q. et al. (2003). "The receptors for mammalian sweet and umami taste." PNAS 100(4), 14274–14279. nottingham.ac.uk

- Delay, E.R. et al. (2006). "Synergistic responses to umami taste stimuli in taste cells and neurons." J. Neurosci. 26(52), 13252–13260. nottingham.ac.uk

- Chandrashekar, J. et al. (2006). "T2Rs function as bitter taste receptors." Cell 100, 703–711. jstage.jst.go.jp

- de Araujo, I.E. et al. (2003). "Representation of umami taste in the human brain." J. Neurophysiol. 90(1), 313–319. journals.physiology.orgjournals.physiology.org

- Han, P. et al. (2018). "Umami taste perception and binding activities of glutamate receptors in human." Brain Res. 1677, 43–52. nottingham.ac.uknottingham.ac.uk

- Raliou, M. et al. (2009). "Variations in ligand selectivity for TAS1R receptors in human fungiform papillae." Ann. N.Y. Acad. Sci. 1170, 140–144. nottingham.ac.uk

- Shigemura, N. et al. (2009). "Genetic and molecular basis of individual differences in umami taste sensitivity." J. Nutr. 139(11), 229S–233S. nottingham.ac.uk

- Yamaguchi, S. & Ninomiya, K. (2000). "Umami and food palatability." J. Nutr. 130(4S Suppl), 921S–926S. journals.physiology.org

- Mouritsen, O.G. et al. (2020). "Umami synergy as the scientific principle behind taste-pairing champagne and oysters." Sci. Rep. 10, 20077. en.wikipedia.orgnature.com