相次ぐ「黒字リストラ」は何を意味するか——データで読む構造転換

日本の上場企業で、業績が黒字であるにもかかわらず早期・希望退職募集などの人員削減策に踏み切る事例が相次いでいます。本記事では、このいわゆる「黒字リストラ」の定義と背景、最新の動向データ、主要な要因、企業事例、関連する法制度、そして企業・個人・投資家それぞれの視点での対応策について詳細に解説します。人手不足が深刻化する一方で、構造改革を進める企業が増える日本において、黒字リストラは何を意味し、どのように捉えるべきなのでしょうか。(2025年11月8日現在) 要点サマリー 黒字リストラの増加:2024年に早期 ...

AIエージェント時代の働き方大全(2025年版)

生成AIやAIエージェントが私たちの働き方をどう変えているのか。本記事では、生産性向上の最新データから職種別の変化マップ、導入の手順、リスク管理、法規制の要点、新たに求められるスキルまで、AI時代に仕事を再設計するための実務知識を一気通貫で解説します。 いま起きている変化(要点サマリー) 生産性の飛躍 – 生成AIの導入で業務効率が大幅改善。例えばソフト開発ではタスク完了が平均55%高速化(2023年, GitHub実験)や、文書作成で1.6倍以上の成果物【NN/g 2023】。特に初心者層の生産性向上が ...

高市政権とインフレ懸念:最新データで読む物価・金利・為替の行方

日本経済では物価上昇が3%前後に達し、賃金の伸びとのズレが懸念されています。高市早苗政権は物価高対策を最優先課題に掲げ、大規模な財政支援策と金融政策の調整を模索しています。本稿では最新の統計データと政策動向をもとに、物価・金利・為替の行方と家計・企業への影響を総合的に解説します。 最終更新日:2025年11月8日 3分で要点 インフレ率の現状とトレンド: 全国の消費者物価指数(CPI)上昇率は直近で総合・コアともに前年同月比約2.9%と、日銀目標(2%)を上回っています。生鮮食品とエネルギーを除く「コアコ ...

DDR5メモリが急騰 —— 何が起き、どこまで続くのか

概要 価格が異常高騰中:ここ数週間でPC向けDDR5メモリ価格が急騰。店頭では1か月で倍増した製品もあり、DRAM全体のスポット価格も前年比+170%前後という異常事態に。契約価格(大口取引)も2025年Q3に前年同期比+171.8%を記録。 主因はAI需要と供給逼迫:生成AIブームでサーバー向け高密度DDR5の需要が爆発し、各社がHBMなど高利益製品に生産を振り向けたため、PC・モバイル向けDRAMが極端な供給不足に陥っています。サムスンなど大手は10月以降DDR5の価格提示を一時停止し、市場でパニック ...

国旗損壊罪とは何か?――日本の刑法92条(外国国章損壊等)と立法動向・判例・比較法【2025年版】

TL;DR(まとめ) 日本では自国の国旗を汚したり壊したりしても直接罰する法律は存在しませんが、外国の国旗等を侮辱目的で損壊すると「外国国章損壊等罪」(刑法92条)に問われ得ます。この外国国章損壊等罪は外国政府の請求がなければ起訴できない特別な犯罪です。一方、自国旗については現在、器物損壊罪など一般法令で対応している状況です。しかし近年、日本国旗を対象にした「国旗損壊罪」の新設が議論され、2025年には法案提出や与党合意が進展しました。本稿では、現行制度の詳細、裁判例・運用実態、論点となる憲法問題、最新の ...

日本の食料危機は起こり得るのか?いつ・何が引き金か、どう備えるか

リード(要約): 日本の食料供給は海外に大きく依存し、輸入穀物の不足や価格急騰が起これば20%以上の供給減で「食料供給困難事態」に陥るリスクがあります。異常気象や世界情勢の変化による複数シナリオを想定し、政府・企業・家庭それぞれが備蓄・多角化・省資源化など具体策を講じることで食料危機を回避・緩和できます。 要点サマリー: 現状の自給率低迷:日本の食料自給率はカロリーベース38%(令和6年度)と先進国で最低水準。米はほぼ自給できる一方、小麦・大豆・飼料穀物は約8~9割を輸入に頼り、化学肥料原料もほぼ100% ...

有名な哲学者ランキングTOP20【2025年最新版】世界と日本で読み継がれる思想家

人類の英知を磨いてきた哲学者たちは、学問だけでなく社会や文化にも大きな影響を与えてきました。本記事では、2025年時点で名声の高い哲学者TOP20を選出し、その生涯や思想、後世への影響を平易に紹介します。選定にあたっては学術的評価と一般教養としての知名度の両面から公平に評価し、各人物の思想のポイントや名言も交えて解説します。 評価基準と調査方法 本ランキングは「有名さ」をテーマに、哲学者の学術的存在感と一般的な知名度の双方を評価しました。具体的には以下の指標を総合的に考慮し、100点満点でスコア化していま ...

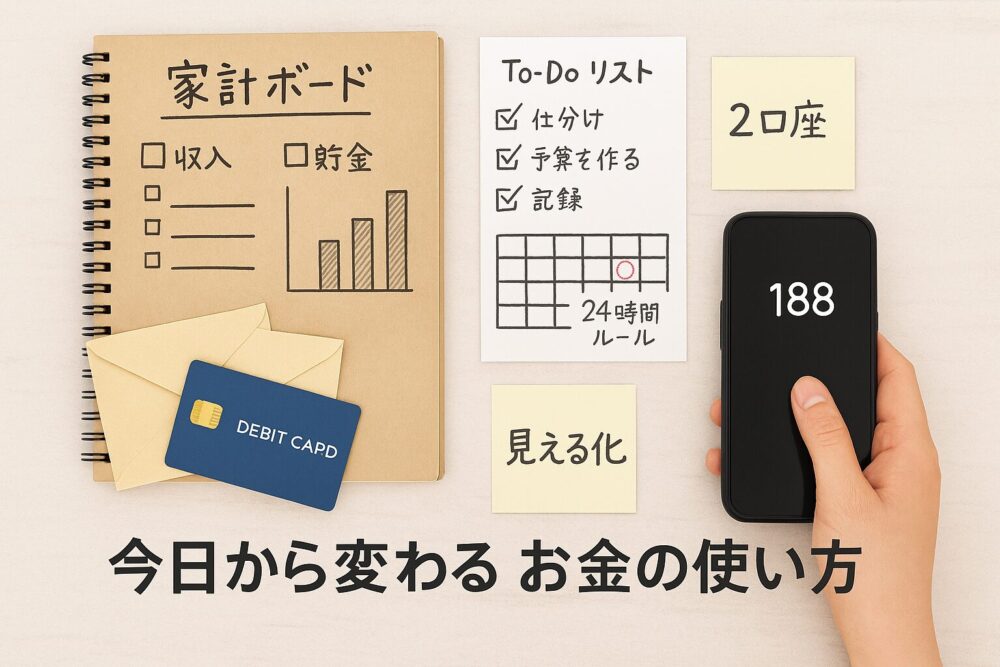

発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先

お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...

高市内閣で「今すぐ解散」ならこうなる:衆院選シミュレーション完全版(2025-10-31)

高市早苗首相率いる新政権が発足し、日本初の女性首相誕生に国内外の注目が集まっています。内閣支持率は軒並み60~70%台の高水準で、与野党の政治戦略も大きく変化しました。自民党は長年の盟友だった公明党と決別し、日本維新の会と新連立を組む再編が起きています。一方、ガソリン税の「暫定税率」廃止など大胆な政策も議論され、外交では日米首脳会談で経済安全保障協定が署名されるなど慌ただしい動きです。本記事では、もし「今すぐ解散・総選挙」となった場合の衆院選シミュレーションを、最新データに基づく緻密なモデルで予測します。 ...

オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで

観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...